藝次元曼波 HEART to HEART

極速時代裡的 蘭亭一敘

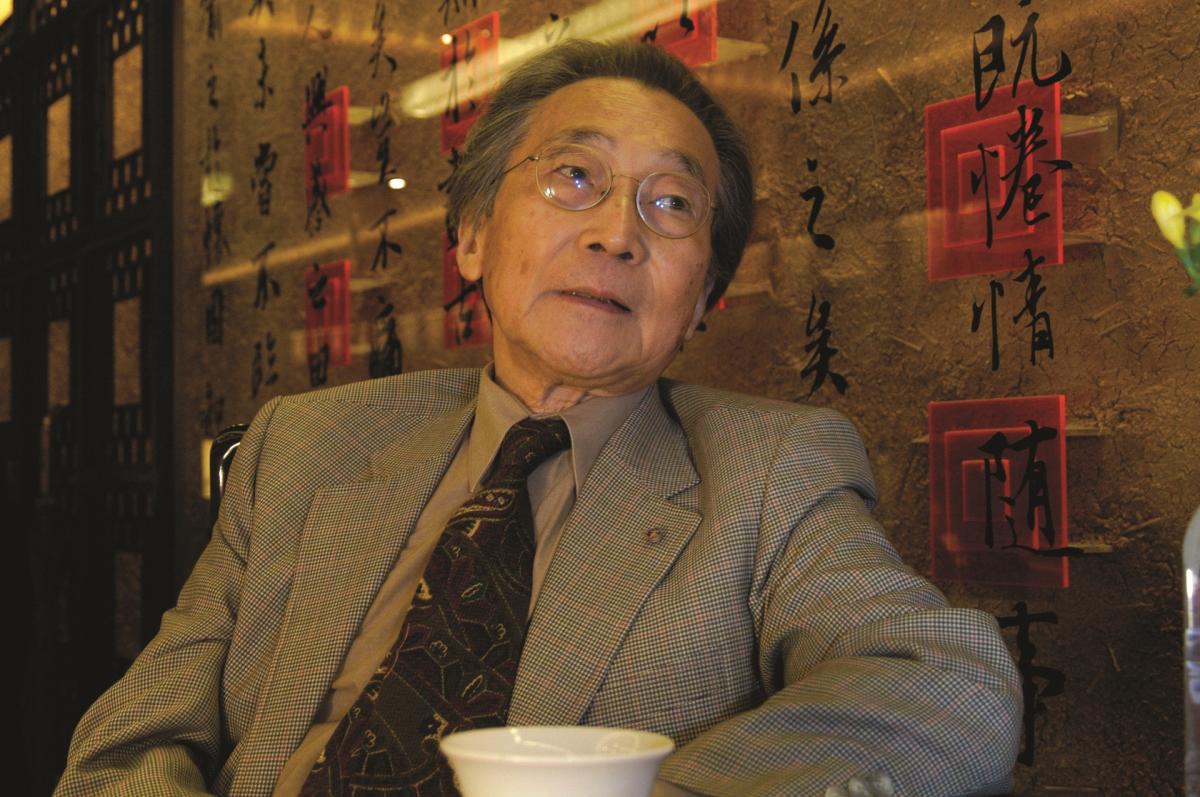

周文中vs.南方朔

感覺上這是一場「老千」的對談。

「大師」南方朔從一開始就居心叵測,有備而來。在一個談音響多於談音樂,談假象多於談本質的時代,面對八十一歲的「亞洲音樂教父」周文中,南方朔─台灣文化界最受歡迎的專欄作家,最具影響力的導讀權威,「只問小問題,不問大問題。」

八十一歲的周文中,與建築師貝聿銘、畫家趙無極三人同列為華人世界三大藝術家,一九七七年,美國太空人登陸月球並埋下一筒「地球文化音像微縮文件」,其中包括一首最能代表東方文化的古琴名曲《流水》,即是周文中應美國國務院之諮詢所挑選出的曲目。周文中影響中國現代音樂的教育與發展至鉅,特別是在強調文化本源的音樂思考上,更成為東方音樂後進者的精神導師,知名的華人作曲家譚盾、瞿小松、盛宗亮及台灣作曲家潘世姬都是其弟子,也在西方樂壇上燃起一股東方熱。

看起來,舉重若輕,是南方大師今天的策略。

他批判社會現象,剖析西方思潮,筆下擲地有聲。但今天他的釣竿拋出長線,這一條長線繞著嚴肅音樂/娛樂音樂,商業包裝/人文本質,「可不可以不要那麼固執?」、「不能有一點點妥協嗎?」長線另一端的周文中一頭華髮,精神奕奕,他堅守純粹,「我們的文化從哪裡來?」,「我們的文化將來到哪裡去?」一個採攻勢,一個採守勢,談商業操控裡的音樂假象,全球化錢潮下的藝術思維,大師與大師,一拉一拖,在悲觀中有解嘲,還有無限的期許與呼籲。

台北的深秋,談話空間的大牆面上,嵌印著王羲之遒勁瀟灑的「蘭亭敘」全文,雖無「絲竹管絃」,「茂林修竹」,大師對談,在茶盞之間,蘭亭當日的流觴曲水似乎漸浮眼前,「後之視今,亦猶今之視昔」,南方朔的「為什麼不?」周文中的「回到原點看自己」,極速時代裡的變化,什麼是堅持?什麼是平衡?「雖世殊事異 , 所以興懷 , 其致一也。」

文字|盧健英、鄭雅蓮

第145期 / 2005年01月號