米蒂亞

-

藝活誌 Behind Curtain

堵一趟八十分鐘的車

我只看見女主角酗酒、失控、自殘,任何人都能理解的一個不能接受自己被遺棄的女人的行為(模式),但任何一個這樣的「女人」都是米蒂亞嗎?米蒂亞不是一個「受害者」,而在這部現代版的《米蒂亞》裡,觀眾被放在的位置,還是「同情」,因為「懂」。

-

城市藝波 Cities & Arts

阿爾美達劇院「希臘戲劇節」 引人思辨「抉擇」與「正義」

繼荷蘭導演凡.霍夫執導的《安蒂岡妮》之後,阿爾美達劇院也接著推出「希臘戲劇節」,一連演出《奧瑞斯提亞》、《酒神的女信徒》及《米蒂亞》三齣希臘悲劇,讓倫敦變得「很希臘」!首齣作品《奧瑞斯提亞》是個因選擇而遭逢厄運的故事,一再搬演,不僅展現了人與命運的衝突,也提示了許多必須反覆思考辯證的問題,引發觀眾對哲學問題的重新詰問。

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial喜劇,藝術的烏托邦

在里昂,這座位於法國中部,僅次於巴黎的法國第二大城市,有兩個常態性的大型藝術展演活動交替上演,分別是「當代藝術雙年展」(Biennales d'art contemporain)以及「舞蹈雙年展」(Biennale de la danse)。今年夏天登場的「里昂舞蹈節」,創始人暨藝術總監基.達梅說,他有個全新的嘗試,企圖讓舞蹈成為城市和街道陳設之一,希望大家透過舞蹈的熱情地來歡度這個節慶,交換肢體擺動的經驗。於是,想像一下,在舞蹈節展開的一個月期間,你只要步出家門,出外走走曬曬太陽,便可以和舞蹈不期而遇。這樣一種對舞蹈烏托邦式的想像,彷彿就在向我們宣告,舞蹈只是一種身體的經驗交流,每一個人不管高矮胖瘦,都該擁有跳舞的自由與權力;而藝術也不僅只存在殿堂,而是發生在生活的每一個角落,屬於全民共享的嘉年華。 若說藝術的本質是嘉年華,那最能呼應這個說法的,莫過於「喜劇」的形式了吧!我們愛看喜劇,因為它使我們暫時擺脫現實的不痛快,透過笑聲盡情釋放身體裡的烏煙瘴氣;我們愛看喜劇,因為它提供了一個壓力安全閥,讓我們嘻鬧嘲諷、胡搞瞎弄、百無禁忌而不受批判。莎士比亞,這位最懂觀眾心理學的劇作家,不僅四大悲劇古今不朽,寫起喜劇來更是一把罩。這個月,由英國知名莎劇導演迪克蘭.唐納倫帶著俄國劇團,上演全男班的莎氏招牌喜劇《第十二夜》,本刊特別企畫「莎翁喜劇學堂」,帶讀者登門入室,一窺莎士比亞如何透過性別、愛情、扮演,構築一場喜劇的嘉年華。 也算是和莎士比亞交情匪淺的當代傳奇劇場,這回不碰莎劇,而是將重新搬演十四年前,以戲曲形式顛覆改造希臘悲劇《米蒂亞》的《樓蘭女》。向來在美感洋溢的氣氛中揭露命運之恐怖的希臘悲劇,在京劇名角魏海敏以傳統戲曲做工為底蘊,展現動靜皆美的韻律節奏中,會呈現出什麼樣的新的戲劇語言和面貌?戲劇學者李立亨認為,原創或改編/經典或創新,是台灣「M型劇場」創作型態兩端;從《樓蘭女》這個經典作品的跨文化改編中,是否提醒了我們什麼值得注意的趨勢? 兩廳院旗鑑計畫《福爾摩沙信簡黑鬚馬偕》即將於本月底在國家戲劇院隆重上演,為見證這個重量級製作的誕生,本刊延續上期的特別企畫,帶讀者搶先直擊排練現場,一窺製作台前幕後。此外,更延伸本劇的宗教意識,從近年相關題材的製作中,思索宗教意義與人類生命議題。

-

焦點專題 Focus 從主題詮釋到形式實踐上的顛覆

當代傳奇《樓蘭女》 希臘悲劇的京戲變裝

從《米蒂亞》到《樓蘭女》,驚世駭俗的題材在今日看來聳動不再,超越時代背景的人性刻劃,倒是放諸四海皆準;從戲曲表演體系出發,卻拋下了京劇的鑼鼓和聲腔,擺脫了程式化的唱唸做打,二十一世紀的《米蒂亞》顛覆性格仍在,只是從「主題」的詮釋轉換到了「形式」的實踐上。

-

城市藝波 Cities & Arts

編舞奇才莎夏.瓦茲 推出十五週年回顧展

曾經帶著作品《肉體》造訪台灣的德國當紅編舞家莎夏.瓦茲,今年九月將歡慶舞團成立十五週年,特地在駐團地「放射系統」推出十五週年回顧展,除了有Waltz this way!的慶生派對邀請民眾免費入場同歡外,更有一系列瓦茲的作品回顧演出,讓熱愛舞蹈的觀眾可以見證一個舞蹈家的藝術成長與試煉。

-

特別企畫(三) Feature

特別企畫(三) Feature劇場是「瘋狂」唯一合法的場所

無論是西方希臘悲劇的源流,或者東方「瘋狂」表演的系譜,舞台上存在著這麼多的「瘋狂」。也許,唯有「瘋狂」才是戲劇的本質吧,因為劇場是「瘋狂」唯一合法的場所。現實世界不斷排除「瘋狂」,要求人必須是他自己。而劇場是人可以不是他自己,以他者的聲音說話,以他者的姿態行動唯一合法的「特權場域」。

-

台前幕後

在舞與劇的轉彎處

「劇場不是遊戲,而是我的信仰。」──亞伯特.卡繆 一個念頭,可以讓生命全走了樣,不論男人或女人都要聆聽米蒂亞心底眞正的呼喊。

-

戲劇

本文的背叛與忠實的詮釋 兼談三個希臘作品的演出

受到當代「反敍事」劇場風潮的影響,劇本地位一落千丈,從前被視爲「經典」的作品亦難逃詮釋者「強橫蹂躪」的噩運。可是,當代導演叛離本文和形式上的重塑新義,是否足夠彌補他所背叛和捨棄的?如其不然,背叛和捨棄又是爲什麼呢?

-

戲劇

樓蘭女何去何從?

《樓蘭女》改編希臘悲劇《米蒂亞》,不僅止於運用不同型態的劇場媒介,更進一步企圖呈現本質迥異的戲劇型態。然而,原劇對白的大量刪減,歌舞隊角色的混淆不淸,結局以地遁取代騎龍的象徵,在在削減了《米蒂亞》的多面與深沈。

-

戲劇

怯於面對生命的不堪 《雷雨》、《米蒂亞》與無措的觀衆

四月在國家劇院先後上演了兩齣戲:曹禺的《雷雨》和日本蜷川劇場的《米蒂亞》,這兩齣戲其實有著相互疊映的關係,對用心的觀衆來說,也正是學習到現代劇場與古典悲劇如何交融的一個機會。但是,這兩齣戲同時都被許多台灣觀衆粗糙地認爲沒有可看性而丟到思維之外;這不僅是曹禺與蜷川的遺憾,更是台灣戲劇工作者的損失。

-

專欄 Columns

專欄 Columns別忘了觀衆是誰!

劇本爲何而存在呢?除了觀衆之外,似乎沒有其他存在的理由。

-

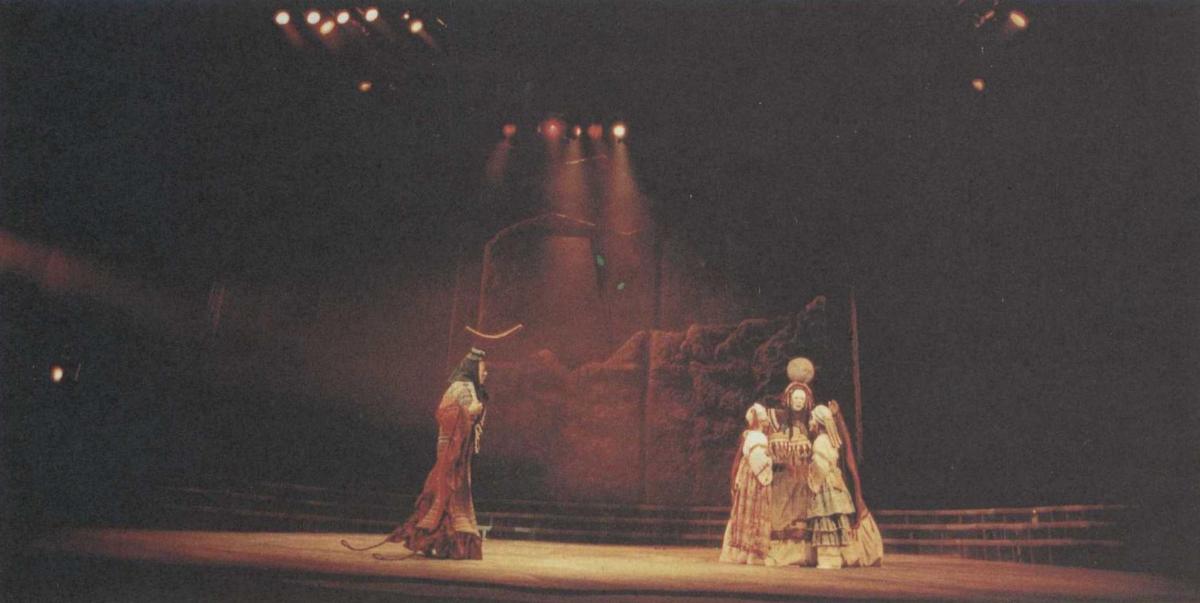

蜷川劇場

蜷川的現代劇場之路

從小劇場運動到商業劇場,並不意味著蜷川幸雄的倒戈,反而是他堅持前衛理想的「全方位」探索。從通俗性中尋找到充滿生機的新形式,使他成爲享譽世界的劇場大師。

-

蜷川劇場

蜷川劇場──永遠的驚歎

人們穿洋服、聽搖滾樂、開汽車,而骨子裏仍是吃日本料理、高唱卡拉OK「爲何不把它們都結合起來?」蜷川的這個想法不但造成六十年代日本東京新宿區的小劇場運動,更把一向受語言及文化背景隔閡的戲劇表演推向國際化。