音樂劇

-

聚光燈下 In the Spotlight 演員

聚光燈下 In the Spotlight 演員黃建豪 不是那麼「成功」,還是繼續「嚎哮」

大學就讀國立中山大學劇場藝術學系,研究所畢業於國立臺北藝術大學劇場藝術創作研究所表演組,然後在研究所階段與同學創立劇團,持續創作超過10年。近期成立公司,並參與不同劇場類型、劇團的演出。這是「嚎哮排演」團長黃建豪的劇場履歷。 很順暢,且理所當然。 這麼說的時候,略顯慵懶姿態的黃建豪放下手上正在吃蛋餅的筷子,搖搖手,「才沒有,我研究所唸了7年。」每次休學時都覺得自己應該不會唸完了,「我都在說服自己,那張紙根本不重要。人家會做的夢是那種『醒來覺得自己還在當兵』的夢,我做的是『醒來發現我沒有拿到畢業證書』的夢。」話鋒一轉,他感謝起徐亞湘老師。一直畢不了業,其實是卡在黃建豪過於脆弱的戲劇理論,沒辦法通過必修課程,直到徐亞湘老師開設的台灣戲劇相關研究專題,讓他意外發現親戚曾製作台語廣播劇,於是到國家圖書館翻找報章雜誌,做成報告。「其實不大像報告,更像精美的尋寶故事。」或許看到黃建豪的認真,徐亞湘老師讓他過了關。 履歷上的洋洋灑灑,似乎不那麼理所當然地成功與順利。

-

北京

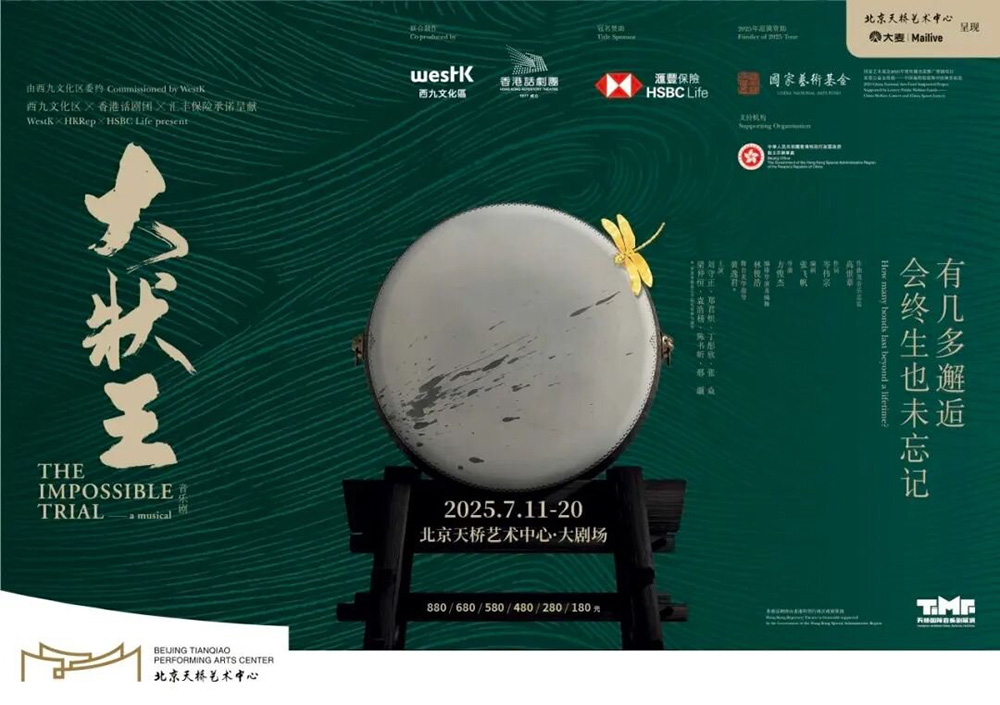

北京港製音樂劇《大狀王》受肯定 映照出中國音樂劇發展困境

由香港西九文化區委託,香港話劇團創作、製作及演出的原創粵語音樂劇《大狀王》7月11日至20日在北京天橋藝術中心演出11場,座無虛席,讚美之聲漫天而來,甚至眾口同聲地認為這是華語音樂劇的天花板之作。《大狀王》藉清朝判官的原型,講述著現代人對人生的夢想與挑戰,以及對於善惡的價值觀。自2015年開始構思,2019年試演,經過多方修改,2022年正式公演之後又做了不少調整,2023年的版本演出之後,大獲成功,短短數年間不但拿了超過20個舞台劇的獎項,也獲得絕大多數觀眾的喜愛,甚至被譽為香港有史以來最好的音樂劇。 然而,一部由話劇演員演唱的音樂劇竟然會被認為是中國音樂劇發展了數十年之後的極致之作?這對目前繁榮的中國音樂劇市場與當紅的音樂劇明星來說,情何以堪? 在對《大狀王》的一片讚揚聲中,劇評人北小京倒是看到了一部分的真相:「香港話劇團所做的鐵杵磨針般的努力,不過是嚴謹的專業精神,也是藝術工作者本應該具有的品質,被這樣拿出來大加讚賞,只能更加說明我們的戲劇行業裡有多少急功近利、被粗糙炮製的作品在占據舞台。」「急功近利」、「粗糙炮製」確實是目前中國音樂劇發展困境的癥結所在。 如果問DeepSeek目前中國音樂劇發展的困境,它會從劇本、音樂、人才、產業生態與市場機制等方面系統性地展示中國目前的情況,然而,如果DeepSeek所根據的是目前中國音樂劇發展至今所有論述與批評文獻的大數據,這種結論只能說明中國內地音樂劇圈的自省與自覺完全不著邊際,因為我們看到的只是一個繁榮卻並不健康的音樂劇市場的現象描述,問題的源頭還是得回溯到根本的思維。 音樂劇是唯一一種能夠完全由市場機制生存下來的表演藝術品類,所憑藉的是它特殊的產出機制與商業模式,這在倫敦西區和百老匯被證明是有效的。然而在中國,中國特色的「國情不同」這個藉口的背後紮實地站著做生意─投資,只關注短期收益的思維,當劇本缺乏戲劇邏輯、音樂與表演不匹配、導演調度不合理、演員忘詞這些情況一再發生,日復一日,只能以明星效應和商業手段(如同時扮演著被操弄與反噬角色的粉絲經濟)凌駕於專業,最終讓人懷疑幾度浪淘沙之後到底能留下多少值得再看的作品,當觀眾由期待轉向失望甚至絕望後,市場的泡沫化也就可以預期了。 人才、資源(資金與設備完善的劇院)與市場規模都是中國發展音樂

-

紐約

紐約音樂劇大師開放作品新詮 讓經典與時俱進

舊戲新演在西方劇場界很普遍,尤其是古典戲碼像莎士比亞、席勒、莫里哀、易卜生、尤金.歐尼爾等劇作家的作品,原因之一是經過時間考驗而仍能留存至今的作品,必然有其恆久價值。另一個原因是,已經作古的劇作家,沒法反對任何詮釋手法,導演乃至演員有很大的空間去重新解釋、甚至是挑戰劇作家的藝術觀。(這當然有例外,像貝克特版權持有者就有很嚴格的限制,因此他的作品比較少重演) 要重新詮釋在世劇作家的作品,顧忌就多得多,尤其是現代很多劇作家,不只寫下對話,甚至對舞台動作場景都有註記(田納西.威廉斯是此中代表),任何偏離原著的表演,首先要通過劇作家這一關。如果劇作家已進入大師等級,那就更是讓人敬而生畏。 當然不是所有創作者都如此堅持己見,美國音樂劇大師桑坦(Stephen Sondheim)就是眾所周知很願意聽取年輕劇場人意見的人,英國音樂劇泰斗韋伯(Andrew Lloyd Webber)最近也開始容許新的詮釋。這兩位同一天生日卻代表全然不同的音樂劇風格的大師,很可能因為這個開放的態度,而要在21世紀的音樂劇場界繼續發揮影響力。

-

新銳藝評 Review

新銳藝評 Review傻瓜,不需要講道理嘛!

果陀劇場以「印度寶萊塢電影經典IP獨家授權」為標榜,將2009年的經典《三個傻瓜》改編成音樂劇,想必會有基本的票房號召力。但改編成功與否,除了重塑自身特色外,原作主題思想是否有效傳達仍是最大關鍵。在經過編導一番增刪取捨後,我看到的是容貌相似,個性卻截然不同的孿生作品。 整齣音樂劇最大的高潮點便是以〈吸吸吐〉這首歌貫穿整個院長的長女因暴風雨而被迫在家產子的過程。演員加歌隊走位調度之繁複、劇情之緊張揪心,在旋律與歌詞巧妙搭配下,一邊是眾人唱著「吸吸吐,吸吸吐,跟著節奏吸吐吸」,一邊是產婦在計算好的拍點上「啊~啊~」的陣痛尖叫。不得不稱讚,飾演產婦的張郁婕竟可將叫聲化成美妙女高音的樂符,技巧與美感並存,奇妙地讓觀眾感受到生命在痛與樂交織中誕生。 這場戲是故事的重要轉折。院長由於男主角藍丘幫忙接生,救了長女與外孫一命,終於放下認為他是難搞學生的成見,肯定他的優秀,並把象徵傳承的太空筆送給了藍丘。但這段劇情改編後處理得略嫌輕率,彷彿院長忘了之前藍丘對發明太空筆的鄙視。電影中,院長語重心長地告誡藍丘,他以為用鉛筆便可取代墨水筆,卻不知鉛屑在無重力中飄浮可能對機械與人體造成多大傷害,藉此警惕藍丘,狂妄比無知更可怕。

-

戲劇 現實裡無法做到的,就用唱的吧!

戲劇 現實裡無法做到的,就用唱的吧!《當亞斯遇見人魚》 體現那些說不出的人格特質光譜

如果說唱歌跳舞是情緒自然洋溢而外顯的表現,那麼在社交互動方面遭遇挑戰的亞斯伯格族群、或是行動逐漸受到限制的漸凍人,該如何成為一齣音樂劇的男女主角,還在劇中滋長情感、追求人生與實踐夢想呢? 紅潮劇集即將於臺中國家歌劇院推出的音樂劇《當亞斯遇見人魚》便是以此為題,由編導王靖惇與詞曲創作梁允睿經歷多年發展,於今(2025)年正式發表。

-

首爾

首爾《也許是美好結局》斬獲東尼獎 韓國音樂劇30年從文化輸出到與世共感

原創音樂劇《也許是美好結局》(Maybe Happy Ending)近期榮獲美國劇場界最高殊榮東尼獎(Tony Awards)6項大獎,在韓國國內及國際表演藝術領域引發廣泛關注與討論。為慶祝此項殊榮,韓國國立中央圖書館推出特別企畫,展示 1966 年首演的首部國產音樂劇《悄悄來到我身邊》(Saljagi-Opseoye)的原始劇本及影音資料,並彙整自1994 年以來 190 餘部韓國音樂劇的歷史檔案。透過包括劇作家朴天休(Hue Park)在內的創作者深度訪談,以及東尼獎頒獎典禮實況影像,引領觀眾深入回顧「K-Musical」從初創階段邁向成熟發展的珍貴軌跡。 韓國音樂劇邁向國際的開拓之路已經走了30年。1997 年,由韓國第一代導演尹浩鎮(Ho-Jin yoon)執導的《明成皇后》(The Last Empress)在紐約林肯中心(Lincoln Center)舉辦短期公演,成為首部登上歐美主要音樂劇舞台的韓國原創音樂劇;其後,描摹民族英雄安重根的《英雄》(Hero)亦曾在林肯中心登台。儘管兩部作品的評價褒貶不一,但都開啟了文化輸出的先河,也為後起之秀奠定市場開發與創作實驗的基礎。2015 年,《也許是美好結局》以創作工作坊為起點,歷經多次重製,從首爾大學路的迷你舞台一路進軍百老匯,至今獲得東尼獎高度肯定,不僅為當代音樂劇注入新範本,也成功突破「韓國原創劇作僅能局限於本土市場」的想像。

-

音樂

音樂卸除具象情境 用音樂看見內心畫面

劇場理論課總是會提到這麼一段:「Theatre」(劇場)字根來自希臘文「theatron」,意指「觀看的地方」。究竟怎麼會有演出在開演前,發給觀眾一人一副眼罩,要大家閉上眼睛觀看呢? 這是臺中國家歌劇院2025 Arts Nova推出,由櫻井弘二擔任作曲與音樂總監、鄭詠珊導演與編劇的《湖底之鬼》,以7名演員加上6位樂手分奏琵琶、木琴、大提琴、二胡與鋼琴的編制,改編《聊齋誌異》中的〈王六郎〉這則描寫漁夫與水鬼「人鬼跨界」情誼的故事。行銷文案以「音樂說故事劇場」(Storytelling Theatre)為定位,看似融合說書(storytelling)與音樂劇場,實則難以明確定義因無前例可循,自然也無類似作品可以類比。

-

聚光燈下 In the Spotlight 音樂劇作曲╱編曲家

聚光燈下 In the Spotlight 音樂劇作曲╱編曲家張清彥 打破已知,每件事情都是好玩的

「好有趣喔!」這大概是張清彥提及音樂、音樂劇時最常的反應。 他可以說是目前台灣音樂劇圈裡最活躍的作曲家之一。工作疊合興趣,但他未有倦怠,興奮地分享每齣音樂劇作曲的差異。他說起唱歌集音樂劇場《以為是BL結果是BFF》:「這個製作好年輕!提醒我,玩心真的好重要!」還不到30歲的他再次投射到自己的高中生活,那種悸動、那種煩惱在音樂與生命裡蠢蠢欲動。相較於這類快歌,去(2024)年底剛完成讀劇的《爬上頂樓看月亮》,是少數內斂且陰柔的作品,「哇!原來我也可以這樣!有些突破是開心的。」而協助嚎哮排演完成的《別叫我成功:藝術界歸來的兒子》,則是融入了張清彥喜愛的饒舌音樂,在3、4年的發展時間裡產生很多有機討論。 與其說張清彥供給了「音樂劇」裡很重要的「音樂」,他也在成長過程中,因為音樂劇與音樂反覆確認了自己的喜好,讓有趣的事情持續在身邊發生。

-

PAR你不知道?!

PAR你不知道?!關於音樂劇《悲慘世界》的10個不可不知

音樂劇《悲慘世界》(Les Misrables)深深受到台灣觀眾們喜愛,尤其是10周年版的黃金卡司錄音,應該是許多人接觸音樂劇的入門磚。由於製作成本龐大,《悲慘世界》很難進行大規模的世界巡演,今年適逢《悲慘世界》首演40周年,官方也特別推出了冠上「壯麗舞台音樂會」(Staged Concert Spectacular)之名巡演版,台灣場次更會在6月登場!在一解劇迷之渴前,先來看看《悲慘世界》的10個不可不知!

-

戲劇 開發「盜火風格」的音樂劇

《One Two Punch 痛感一擊》 搖滾出女拳擊手的內在成長

近年原創音樂劇在台灣蔚為風潮,有別於過往常見的百老匯音樂劇來台巡演、或是IP授權演出,台灣團隊陸續開發出屬於在地語言、題材的音樂劇作品,而不同劇團也逐漸擁有自身的風格與特色。 首度挑戰音樂劇的盜火劇團,經歷了兩年左右的醞釀與發展,先是獲得廣藝基金會第5屆「表演藝術金創獎」銀獎的肯定,並於去(2024)年底發表「半場讀劇音樂會」,廣納各方意見後,才於今(2025)年5月底正式演出《One Two Punch 痛感一擊》(後簡稱《痛感一擊》)。不過,在頗受好評且獨具特色的「懸疑三部曲」之後,屬於盜火劇團的第一部音樂劇會有怎樣的面貌呢?

-

上海

上海音樂劇蓬勃的背後:演員要演多少戲才能養活自己?

又是陽春三月,草長鶯飛的時節。 當你在亞洲大廈的走廊撞見穿著戲服的演員,別驚訝他可能剛結束《阿波羅尼亞》的夜場演出,轉身就要趕去說唱音樂劇《東樓》的劇組試音。 據《音樂財經》雜誌統計,2025年第一季,中國劇壇引進原版音樂劇8部,占總劇碼數比例僅11.2%,中文版劇碼71部,占比攀升至88.8%。作為音樂劇半壁江山的上海,中文音樂劇以肉眼可見的增速崛起,而2025年的增長勢頭更為兇猛。不過,當觀眾為國風懸疑音樂劇《長安十二時辰》歡呼時,後台的計算器正悄然啟動:每場演出費乘以場次減去房租,再加上不確定的商演機會這道現實主義的數學題,構成了音樂劇演員的日常生存公式。 在以亞洲大廈(編按)為核心的音樂劇江湖裡,「一角九卡司」早已成常態。在一部《辛吉路的畫材店》裡,一個角色需要6至8名演員輪轉,才能維持每月25場的高頻率演出。有人1個月連軸轉7部戲,白天排《阿波羅尼亞》,晚上演《謹遵醫囑》,中間還能抽空在《蝶變》裡當個民國名媛。這種高強度運轉的背後,是市場對新鮮感的極致追求。觀眾熱中「集卡」不同演員的同角色演繹,製作方則將多卡司作為行銷噱頭。但硬幣的另一面是,單部戲的演出週期縮短至1至2個月,演員難以靠一部戲穩定生存。正如業內人士所言:「在上海,演員必須像『人形永動機』,在戲與戲之間無縫切換。」 繁榮背後,演員的「生存算術題」 儘管上海音樂劇市場票房火爆,但演員的生存帳本卻沒那麼光鮮。根據行業數據,一線城市音樂劇演員月薪約5千到1萬3千元人民幣,但這份收入需建立在「全年無休」的高強度演出基礎上。 這本帳其實很好算,兩個方面一目了然。 1、收入端 ◎ 新人價:一部戲排練費每天150元(無餐補),演出費單場幾百元。假設一個月演20場,總收入約1萬元。 ◎ 老手價:成熟演員可能拿更高分成,4千到5萬不等,但若只接一部戲,月收入仍難破萬。 2、支出端 ◎ 房租:上海單間月租3千元起步,內環一室戶直逼6千元。 ◎ 五險一金:若自

-

戲劇 從印度電影到台灣舞台

戲劇 從印度電影到台灣舞台音樂劇《三個傻瓜》 亞洲風與台味打造在地共感

在台灣成長的你我,相信對以分數論英雄的教育體制都有所感觸,而多數人對這部2010年台灣上映的印度電影《三個傻瓜》應該也不陌生。在果陀劇場歷時多年的努力下,成為這部改變人生的寶萊塢喜劇神作的首個海外IP授權團隊。果陀的搬演跨越時空、加入亞洲多元文化風格,以我們熟悉的本土語言,打造成活潑輕快的音樂劇,將由導演梁志民帶領實力堅強的演員與製作團隊,從5月起至6月於北、中、南巡演。這是一部必須重溫的感動故事,唯有選擇心之所向,才能成為自己喜歡的樣子。 改編的精髓,是融會貫通後的詮釋 對梁志民來說,不管是從文本選擇的角度、或是喜劇編寫成音樂劇,原著必定要具備某些必備要素。首要條件,人物角色須存在著音樂性,也就關係到改編後「這些角色怎麼唱、用什麼唱、為什麼唱。」等重點,進而賦予角色本身存在某種節奏及韻律感。再者,劇本的戲劇性、轉折設定等都是考慮的重點,而取用素材、各種場面及音樂調度,透過導演在腦海裡的反覆推敲、反覆修整,過程點點滴滴的淬煉,塑造出融會貫通後的詮釋,也成就出獨具匠心的果陀風格。 這次,時空背景不特意設定城市地點、也不複製電影場景。「但一看都會知道這發生在亞洲的某一個地方,所以戲裡的語言出現普通話、閩南語、英文,有一點點像新加坡、或是檳城這樣的一個城市,華人很多然後以說華語、英語為主的地方,但文化背景很多元」梁志民補充。考量本土性及在地情感連結的共鳴,原本貫穿電影的原本台詞「All is well」,在梁志民反覆思索後決定改以「Be water, my friend」(放輕鬆一點,像水一樣)取代:「事實上,這句話來自於李小龍,也就是說,水可以有各種不同的形式,它可以非常柔軟,也可以穿透堅石。我希望將這種東方式的哲學,融合印度的樂觀思考,使這些特質能夠充分發揮於我們所塑造的舞台。」

-

焦點人物 演員、歌手

焦點人物 演員、歌手楊大正 再一次,獻出真心地唱著

一個藝術家的底氣是不是從獎項掙來的?接連拿過金曲獎、金鐘獎,楊大正的歌手╱演員雙棲生活,在近年來逐步被更多人認識。不過,早在更之前他就站穩了自己的步伐。「獎項的重要,因為那真的是對認真做藝術的人很大的鼓勵,無論音樂或者戲劇上的都是。」楊大正說,即便如此,他更明白即便沒有獎項的肯定,一個人投注的時間,「也會讓你在那個領域當中,磨練出創作者的底氣。」

-

戲劇 從漫畫到音樂劇,打造原創情節的「劇場」化

戲劇 從漫畫到音樂劇,打造原創情節的「劇場」化《三個不結婚的女人》 挑戰結婚之外的人生關卡

《三個不結婚的女人》(後簡稱《三女》)是台灣漫畫家日下棗自2022年於IG與漫畫星同步連載的作品,講的是3位個性截然不同的姊妹:長相帥氣的基層員警大姊思榕、毒舌美妝YouTuber二姊思彤與戲劇系腐女小妹思瑜,在不結婚的前提下,發展出的單元情境喜劇。其中對話明確擊中當下社會對於結婚、戀愛與單身的各種課題,是《三女》獲得熱烈反響的關鍵。 歷經上半場讀劇音樂會、SHOWCASE等將近一年半的創作過程,由五口創意工作室製作的《三女》終於在今(2025)年推出音樂劇,由孫自怡導演、王詩淳編劇,將故事設定在漫畫發生時間的3年後,以原創情節的方式「劇場」化,展開「與其將就戀愛,不如講究生活」的全新故事。

-

上海

上海音樂劇被「綁架」 「人質」帶來後遺症

新春伊始,中國演出行業協會發布了最新年度的《全國演出市場簡報》。據悉截至目前,全國劇場類演出(含演出新空間和小劇場等)有29.64萬場,票房收入119.29億元,觀眾人數5424.11萬人次。其中業績最為亮眼的是音樂劇,在專業劇場演出中,音樂劇演出場次同比增長超過5%,票房增長超過10%。 與此同時,中國最大的劇場演出連鎖院線「中演院線」也發布了2024年度《全國演藝市場觀演意向調查報告》,報告指出,在觀眾最喜愛和最想看的劇場演出類型排行榜上:音樂劇以64.88%的比例,和話劇╱舞台劇(61.49%)與舞劇(46.38%)分別占據前三名。 這兩份報告從不同的角度顯示,音樂劇近幾年儼然已成為中國劇壇盟主,獨占市場、票房和觀眾量之鰲首。這固然是一個令人欣喜的現象,但另一個更為異乎尋常的現象卻已開始興風作浪近來盛行於音樂劇演出內外的「人質」文化現象。 「人質」文化現象,指的是音樂劇的製作,從創排、營銷到演出,製作方把演出的成敗、票房的盈虧、口碑的好壞,押寶在邀約擔綱主演的明星或流量藝人身上;而另一方面,觀眾或粉絲則把自己喜愛的藝人作為「人質」,與是否擔綱音樂劇的主演緊緊「綁架」在一起。他們不問內容,只問愛豆(Idol,偶像),市場的興旺,票價的高低,連續趕場刷票的次數,均取決於自己的愛豆是否全程出演首席主角。 於是,便出現這樣一幅奇異的場景:在歲末年初,音樂劇《戰爭與和平》剛官宣當紅流量男團明星馬嘉祺加盟,瞬間,但凡有馬嘉祺參演場次的票價即刻被爆炒到近5,000元人民幣,而其他場次則紛紛打起了100多元的骨折價。在一個知名社交平台發起的關於「是否會為了人質看爛劇」的投票討論中,結果,願意為「人質」看爛劇的大有人在。甚至有粉絲直白地說:「對人質的信任,不就是相信他在不那麽好看的劇裡,也會有絕美的發揮嗎?」 誠然,一檔擁有亮眼的卡司陣容的演出,是決定觀眾自願買票走進劇場的重要因素之一,明星加盟也確實為音樂劇帶來了高人氣和大市場;但是愛豆們一旦被「綁架」成粉絲、市場和票房的「人質」,就不能不讓人產生疑問:在這些喧囂走進劇場的人潮中,有多少是真正熱愛藝術、陶冶情操的音樂和戲劇愛好者?! 上海專業人士指出,演藝界的「人質文化」或「飯圈現象」並非中國獨有,

-

日常素描

日常素描人生歌本

90接2000年前後,曾經繁花盛放的牽亡歌陣一一退去,以前各團相互競爭,如今人才凋零,需得彼此借將才能勉強成團。人生歌本若無人傳唱,曲調就只能日漸稀微。幸而路是人走出來的,從音樂劇《勸世三姊妹》、到牽亡歌陣老師前往巴黎文化奧運登場,人生歌本依舊被持續撰寫著,透過不同形式、地點、文化轉譯,繼續和不同世代對話。

-

多倫多

國民音樂劇在地重製受歡迎 加國版《Come From Away》延長檔期

距離紐約僅一個半小時航程的多倫多,整年仍不間斷地上演多部在百老匯熱銷的音樂劇,《Come From Away》便是其一。這部劇被譽為加拿大人的驕傲,劇本內容改編自911事件被迫降落在加拿大紐芬蘭島(Newfoundland)甘德鎮(Gander)的38架飛機、7000名乘客與小鎮居民互動的故事,演繹加拿大人的善良與慷慨,雖然因過於正面的人物刻板形象而被批評,但仍成為首部在百老匯上演逾1600場的加拿大原創音樂劇。 《Come From Away》由加拿大音樂劇創作者夫妻檔Irene Sankoff和David Hein共同創作,他們於2009年在多倫多推出首部音樂劇《My Mothers Lesbian Jewish Wiccan Wedding》,劇場製作人Michael Rubinoff看了之後便邀請他們以911發生在加拿大的真實事件創作這齣音樂劇,並加入自2011年啟動的加拿大音樂劇計畫(Canadian Music Theatre Project,CMTP),在接下來5年的孵化期程中,《Come From Away》順利被百老匯Junkyard Dog Production公司看中,自2017年展開它長達5年的百老匯定目劇演出,並獲得東尼獎最佳音樂劇導演獎及其他獎項。

-

聚光燈下 In the Spotlight 演員 高華麗(一)

聚光燈下 In the Spotlight 演員 高華麗(一)一個直擊靈魂的提問 讓他成為「鬼歸代言人」

「大四有一門教育學程,要去國中當一個月的實習老師,就是在那個月之後,我決定不要當老師。」大學念的是國立臺灣師範大學國文學系,這是長輩眼中的鐵飯碗,但高華麗只記得那一個月除了教國文,還要當班導師,早上6、7點到校監督學生打掃、接著教課、出作業,似乎每天都長得一模一樣,「我好像沒有辦法適應一成不變的生活,那會讓我有窒息感。」日復一日的早晨自習課,似乎都成了讓他窒息的時刻。 但也因為大學同學在大一時傳來果陀劇場暑期表演課的消息,才讓高華麗有機會和表演牽上線,一路在劇場闖蕩了近20年,並以音樂劇《鬼歸代言人》在疫情時創下336場的演出傳奇。

-

聚光燈下 In the Spotlight 演員 高華麗(二)

聚光燈下 In the Spotlight 演員 高華麗(二)336場畢業製作未完 穿越不惑的未來

「我不是科班出身,在《鬼歸代言人》裡,我真的是用盡到目前為止所有的表演技能和經驗,我一直覺得,《鬼歸代言人》就是我的畢業製作。」跟劇中角色武世誠一樣的35歲之際,高華麗遇上這部作品,時間點來得不早不晚。 高華麗說起COVID-19疫情前後,接下《鬼歸代言人》共336場演出的經驗,如果早個5年,他可能沒有足夠的表演技巧與情感層面,來撐起「武世誠」這個角色;要是再晚個5年,他也不曉得體力上能不能應付9集的交替演出。 當然,碰到要在一週內演出《鬼歸代言人》不同集數,高華麗常覺得自己是時空旅人,今天還在第1集裡,幾天後就要穿越成第9集的武世誠,問他這樣會不會有種錯亂感?他伴著微笑答道:「但武世誠的天真、善良,還有不顧一切,一直都沒變啊!」撇除集數間的劇情差異,這個角色始終都這麼溫暖,即使對方再怎麼恨自己,只要是所愛之人,武世誠都能包容與放下,這也是高華麗想學習的人格特質。

-

紐約

紐約轉型變裝皇后夜總會,沉浸式的《貓》起死回生?

誰會預料到今年夏天紐約最熱門的表演,是安德魯.洛伊.韋伯備受嘲弄的《貓》(Cats)?而且這個表演(Cats: "The Jellicle Ball")不在百老匯,甚至也不在哪個以前衛表演知名的外百老匯劇場,而是在下城世貿中心911遺址上所建、最新的帕爾曼表演藝術中心(Perelman Performing Arts Center)! 《貓》似乎不需要重新引介到觀眾的意識裡,原來的製作在倫敦演了21年,紐約演了18年,至今仍是兩地最長壽的音樂劇之一,在德國和日本也都有長壽製作。原導演崔佛.努恩(Trevor Nunn)改裝演出的劇院,讓觀眾感覺是置身於垃圾場裡,對許多觀眾來說,這是他們第一次接觸到所謂的「沉浸式演出」。 但許多評論家和圈內人一直都有點看不起《貓》,認為它純粹是譁眾取寵,風格多樣的歌曲是「大雜匯」。韋伯就詩人艾略特給他的孫子女寫的催眠詩譜成歌串成戲,當時就受到智慧財產權的嚴格限制,基本上沒有故事(這部戲沒有掛名的編劇),只好說是一群流浪貓每年一晚來選后,後來也大大減少了重新想像這個作品的可能性,2019年的電影版票房口碑兩失利,似乎證實了《貓》的局限性。