全作结构严谨,各项元素扣合紧密,整体节奏渐进,最后终于沈寂。在极小的时空里完成一 精致的小宇宙。

英国瞬间动力舞团《刺》

5月22日─24日

台北市立社教馆

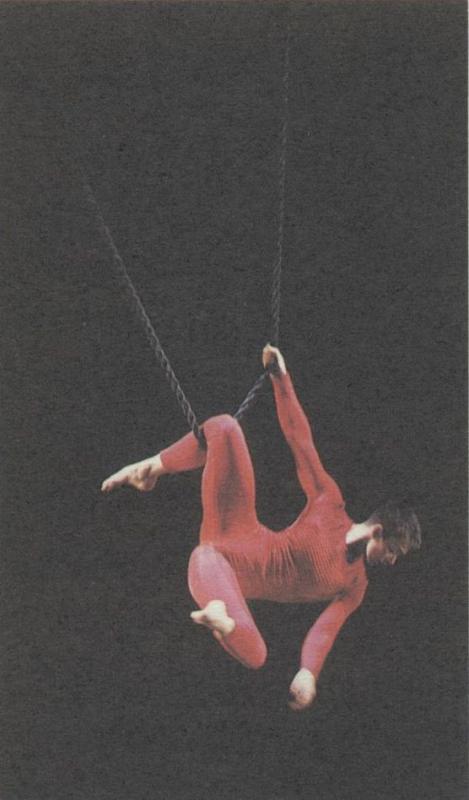

英国瞬间动力舞蹈团(Momen-tary Fusion)在今年五月台北艺术季演出的《刺》Stung,带来对舞蹈形式与本质的崭新探索。舞者以不同的方式悬吊在空中,如马戏团的空中飞人,动作几乎全部在空中完成。马戏不仅是个噱头而已,其他的部分如舞台设计、灯光、造型、音乐等等,都可看出该舞团以热闹的马戏团为架构,抽离出来种种与舞台以外世界相应的元素。

英文的stung是sting的过去式或被动语态,含有被螫刺的意味,其实stung的声音,容易让人联想到stunt,特技,尤其是马戏团高空特技。或许为了与stunt有别,而选择stung这个延长的双母音,也暗示她们以瑜珈、体操、攀岩等将高空特技的动作组合放慢拉长的表演方式。全作的结构严谨,各项元素扣合紧密,整体节奏渐进,最后终于沈寂。在极小的时空里完成一精致的小宇宙。

舞作长达七十分钟,并无中场休息,而是以舞台布置、灯光的明灭与舞者造型分为五景。各景之间保持著诗般象征性的联结。整体以马戏为影射的根本,第一景是小引,第二景开始累积马戏的元素,第三景达到高潮,第四与最后一景将先前建立起的马戏结构,集中在单一元素上,加以拆卸。

动作功能性取代美感观赏

首先是一身穿米色短紧身衣的舞者,在舞台左上方(以观众面对舞台为准)高挂的圆锥形铁圈,由各个平面、角度,开始一系列的动作。 其中有一些具象的元素,如像婴孩蜷曲在子宫里,似乎暗示著舞蹈源自与生俱来的本能与嬉戏的欲望。这些动作在其后的三人舞中,以不同的方式重复出现。这些动作可算是全作的精髓,提醒观者舞蹈空间突破的可能,如舞者先以铁圈底部的平面为地平面的代表,所有的动作均以此为基础。然后以身体垂直穿过高悬的铁圈,双手抓住圆圈,使身体与之形成一个往下延伸的圆锥,这是在舞台平面上不可能达成的动作。作为动作基台的高悬铁圈,使得每一个动作的准确性都格外重要,对形式平衡甚至生命安全都有影响,动作的功能性而非形式的美感遂成为焦点。

第二景由右前方进场的鼓手开始,在他进来之前,先以鼓槌丢击爵士鼓,他身著黑色礼服,类似正式音乐会的演出,却以如此戏谑的方式出场。他击鼓的方式也是传统与变革杂陈的,有时像马戏团以金属锣制造紧张气氛;有时像非洲鼓般以手拍击,有时狂乱地以鼓槌敲击。此戏剧性的入场与表演方式似乎有些过火,与全作安详宁静的气质格格不入。这一角色的安排或许有导演的深意,他有时像导演或舞台总监以鼓声指挥著舞者,有时又像马戏团的小丑,所有的把戏只为博君一笑。所有对马戏的谐拟,在于引进制式化的情绪反应与期待,然后将其一一删去。只是演员对角色轻重的拿揑有些不适当。

三位舞者在此景换著黑色连身紧身衣进场,仅在脖子上围著蓝色与橙黄色相交的羽毛圈,似乎象征著想飞的记忆。舞者由舞台的两侧拉著绳索摆荡而来,展开一连串木偶般的机械式动作,同时为舞者与观者暖身。她们如钟摆的摇荡及以单手或脚拉住绳索转圈,将舞台化为一完全的立体空间,强调向上的拉力与地心引力赤裸裸的竞争以及动作与身体的多面向性。这一点是传统舞台无法达成的。

变化繁复、节奏平缓

第三景由一红衣女子进场,红色的衣服不及膝盖,像是圆裙上穿到脖子。她的动作维持蹲姿,玩弄著由空中卸下来的圆锥形铁圈,另两位舞者穿著黄短衣进场也保持蹲姿。三人的蹲姿似乎影射马戏团的小矮人。红衣女子褪去红衣,与两人一同在又悬挂起的圆锥形铁圈上展开一系列动作。三人各据一方,由不同面向重复或变化彼此的动作。

此时鼓手轻轻敲击出马戏团惯用的紧张锣声。舞者在极小的空间里,做出如万花筒般瞬息变化的繁复组合,节奏却是缓慢平静,而非马戏团烟火式的快捷,因此对舞者的体力与精确度要求极为严苛。最后剩下一人在圈上,将圈拆解后离开。另两人再以黑夜入场,由垂直的绳索演出像独轮车的动作,倒立走路,并做出全舞台最大幅度的摆荡。这一景是全作中最具马戏形式也最热闹的部分。

第四景逐渐归于寂静。舞台上只有中央一开口向上抛物线式的长绳索。一穿红色紧身衣的女子在绳上,纯粹以身体的力量将毫无支持物的绳索化为秋千,像一个巨大的结绳。配合的合成弦乐更强化视觉的延展,线条形式的优美使人忘记了动作的高度危险性。

此秋千的形式暗示著第五景的高空秋千。两个米色紧身衣的女子,在秋千上做出类似马戏团高空接人等动作,此时音乐完全静止,鼓手也撤出,只有舞者的呻吟或喘息透过胸前的麦克风传出。与先前的段落非常不同,这一段几乎完全在同一平面完成,更强调动作的动态几何平衡。舞者之间的身体接触,在这一段格外明显,但是与鼓手的音乐一样,情绪的引进似乎只为了削剥离动作中的情感因素。舞者的身体以各种形式重叠,交错,所有的接触都始于并归结于功能性。几次几乎透露情绪的抚摸与相拥,很快地便化为动作的一部分而遭到削减甚至蔑视。舞作最后以两位舞者平行向上平衡的停格作为结束。

延展出诗歌般的微妙情愫

她们原先在英国巡回演出所设计如实验剧场的小舞台,观众可以更近距离地感受到舞者所承受的危险与压力;或是她们最早在维多莉亚式教堂的训练场,舞者直接悬吊于哥德式尖塔,与建筑型式形成动态的对话。可惜该舞团在台北社教馆演出时,镜框式的舞台疏离了观众的参与感。

舞团名字中的「瞬间」应指静止的刹那,而非如中文翻译的动力的瞬间。因为该团的动作中,动力的行进是连续的,而静止只存在于力量到达平衡的一瞬间,完全为了下一个摆荡储备动力。像诗的格律以时空的限制来强化美感的演出,悬荡的绳索与剥空的舞台,让人体、灯光与音乐发展出诗般的冷冽凝练。舞者与舞者身体的接触减到最少,情绪的表现也在动作精准的要求下降到最低。

但与讲求高度技巧的马戏或水上芭雷相较,瞬间动力舞团并不逃避情感,如翻转时的呻吟以及害怕掉落所发出的喘息声,反而透过高度形式化更增加声音情绪的强度。与舞台上先前其他看似毫无情绪负载的音乐与元素造成对比,也与舞者平静准确的系列动作形成对照;以声音提醒或分担观者的忧虑(担心舞者的安全),却同时以动作抚平了或讥笑这忧虑的无谓。由于动作速度的延缓,对舞者身体的负荷加深,反而将马戏、瑜珈、攀岩等技术性的动作提升到艺术的层次,使观众暂时遗忘动作的高度危险性。延缓的速度同时将令人目不暇给的高空特技,加上素静冷凝的哲思空间,遂能在剧动与至静之际,在繁复与极简之间,延展出诗歌般的微妙情愫;在形式的绝对中,焠炼出属于情感的纯粹。

文字|吴雅凤 台大外文系助理教授