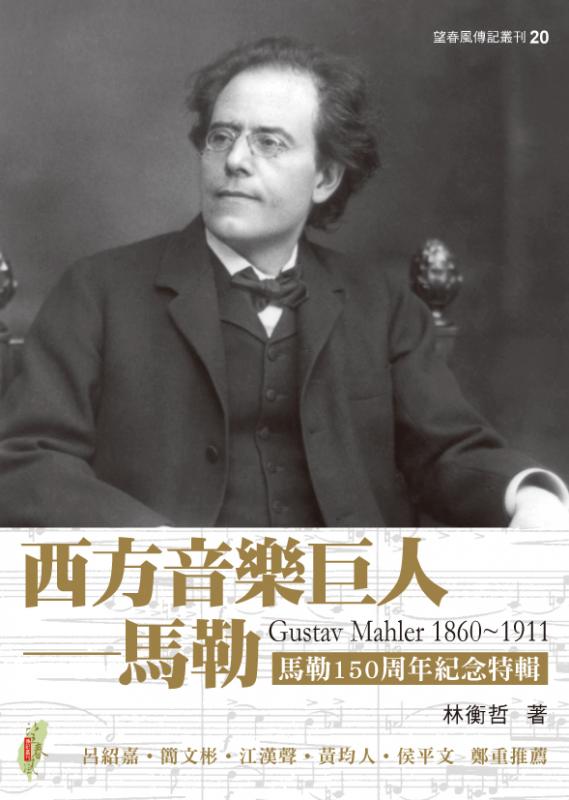

费时三年时间撰写、累积二十五年作为马勒迷的经验,人称「文化医生」的林衡哲医师,在搜集各地文献及钻研之后,终于赶在马勒逝世一百五十周年及两百年诞辰的此时完成了他呕心沥血的巨作《西方音乐巨人─马勒》。即使坊间马勒的传记甚多,但最特别的是,这一本是以一位台湾人的观点撰写而成,书中「马勒在台湾」一章,将马勒在台湾的影响足迹详加记录,也是本书可贵且独到之处。为此,本刊特地转载书中精采篇章,以飨读者。

临终回乡:悲怆容颜映海天

马勒在二月廿一日倒下去之后,接著是好几个漫长、痛苦、充满焦虑的星期。马勒有时深信自己会痊愈,有时则十分绝望,害怕死亡。

当他觉得好一点,会跟爱尔玛开玩笑:「如果我死了,妳会成为众人追求的对象,妳还年轻貌美,所以呀,我们该把妳许配给谁?」他将可能的人选一一拿出来讨论,然后下结论说:「不行,还是我留下来陪妳好了。」

在那几个受苦的星期,爱尔玛遵守自己的最高标准,一方面减少给葛罗佩斯写信,同时用心、温柔地照顾马勒,几乎不曾离开旅馆。当马勒难得起身离床时,她就躺在沙发上休息一会。爱尔玛几乎十天没换过衣服,她扮演的是护士、母亲、家庭主妇三合一的角色。现在她充满焦虑与操心,所有的感觉都麻木了,即使亲聆自己作品的首演,也没有特别兴奋,最后当她发现马勒的病愈来愈严重时,赶快打电报向母亲求助。

有求必应的摩尔夫人,火速从维也纳赶来纽约,加入照顾马勒的行列,她值日班,爱尔玛值夜班。马勒无法忍受专业护士接近他。爱尔玛用汤匙喂他进食,他非常喜欢,说:「等我好一些,我们还是这样子好吗?这样我很快乐。」他短暂地回到童年时代母亲喂他的快乐时光。

每次马勒的病情稍有起色,就会说他想回去纽约爱乐,有一次甚至宣布要回去预演,最后还是不得不取消。那时纽约乐坛谣传马勒因为跟委员会合不来,才假装生病。纽约爱乐不能因马勒而停摆,不得已由首席史匹林代他指挥剩下的乐季,同时积极寻找接班人。温加特纳另有高就不肯来,最后终于找到马勒的捷克同乡指挥家史特兰斯基(Josef Stransky)接班。他的才气不高,但很有外交手腕;结果他在纽爱待了十年,才改行做艺术经纪人。

马勒躺在病床已经快五周了,他「被奇怪且致命的高烧损耗」,已知来日不多。为了重燃他的希望,弗雷克医师建议他们和欧洲最有名的细菌学家联络,接受必要的治疗。马勒重拾信心,爱尔玛则动手整理他们多达四十箱的行李。弗雷克知道除非有奇迹出现,马勒不可能复活,虽然内心里并不相信奇迹,他还是给他们介绍两位当时最有名的医师:在法国巴斯脱研究中心任职的细菌学家相德麦斯(Audré Chantemesse)和维也纳的血液科专家瓦契克(Chvotsek)。

四月八日离美赴欧那天,马勒拒绝躺在担架上,他倚著弗雷克医师的臂膀,走向电梯。电梯服务生别过脸去,好让泪水不让人看见,经理则将大厅清场,以免马勒被人好奇张望。安特梅耶夫人的车子已在外头等候,弗雷克陪马勒坐到码头,马勒上了船,一到舱房立刻躺下,仍然发高烧。爱尔玛回忆道:「当我上船时,马勒已躺在床上,弗雷克医师在他身边。他给我最后的指示,并叫我不要打扰船医,然后给马勒拥抱做悲伤的最后道别。因为作为医师的他,知道他不会再见到马勒了。」

这艘名为「美国号」的豪华邮轮,从纽约到法国瑟堡港历时十天。马勒在船舱不时流冷汗和发抖,偶而才去外面散步。爱尔玛回忆道:「他有一种令人不安之美,那时我常对他说:『今天你又变成亚历山大大帝了!』他的眼神流露出光芒,脸色苍白、头发乌黑、嘴唇红润,他的美令人吃惊。」马勒晚年的知音布索尼也陪伴他走最后的航程,他打从心底喜爱马勒,而马勒也欣赏他的才华、温暖和幽默感。他常用疯狂的对位法例子去逗马勒开心。另一位崇拜马勒的维也纳年轻犹太作家褚威格也在船上。他是一位敏锐的观察家,对那天马勒给他的印象,留下一段精采的描述:

「他躺在那儿,脸色苍白如临终之人,身体一动也不动,闭著双眼。我第一次见到这位火一般的人,衰弱如斯,但侧影却是那样令人难忘,令人难忘!他的侧影映在天与海无尽的灰色间,显出无限的悲怆,却又因他的伟大而显得庄严,像音乐一般,缓缓朝著完美的结尾行进。」

巨人长逝:雷电交加风雨夜

马勒回到维也纳之后,他的病危成为维也纳各大报头条新闻,他们巨细靡遗报导所有有关马勒的消息,其中最替马勒打抱不平的是他当年的媒人茱克坎朵夫人。她写信给她巴黎的妹妹,怒气冲冲地说:「当马勒躺在担架回到维也纳,过去他当维也纳歌剧院指挥时严词批评他的人,现在却流下鳄鱼的眼泪。每家报纸都以头条新闻追踪他的病情,报纸的篇幅被各种哀悼之辞占满;在文艺沙龙和咖啡厅里,人们像廉价的爆竹闪光一现地在追忆他。在马勒的领导下,维也纳歌剧院史上的伟大时代:他光彩夺目的《唐乔望尼》、他宏伟的《费黛里欧》、他的《费加洛婚礼》,我们再也看不到了。」

马勒住进罗威疗养院后,包括华尔德、伯林纳等老朋友围在他身边。华尔德描述:「他躺在那里,受尽那看不见的病魔的折磨,肉身的磨难侵蚀他的心灵,他的情绪阴沉而难以靠近。」这时马勒最想知道的是朋友的消息,他念念不忘心高气傲的荀贝格以后不知由谁来照拂。这时爱尔玛安慰他,她会帮他照顾那些年轻的穷音乐家。最后他甚至还有力气对维也纳歌剧院的现况发表一些恨铁不成钢的牢骚。他把未完成的第十交响曲交给爱尔玛全权处理,显然此际他已将一切交给上帝安排。

疗养院外面欧洲各报的记者云集,一束一束的鲜花堆积如山。在最后的日子里,瓦契克医师仍然忠实地照顾马勒,用氧气和吗啡让他舒服一点,然而尿毒症让他渐渐失去意识,在恍惚中连最亲爱的妹妹贾丝汀都认不出来了,贾丝汀为此掩面夺门而出。他一步步陷于昏迷状态,口中一遍又一遍喃喃自语爱妻的名字:「我的小爱尔玛……」

马勒一生的苦难终于过去了,他平静地接受死亡的降临。一九一一年五月十八日星期四晚上刚过十一点,和十九世纪交响曲大师贝多芬一样,二十世纪交响曲巨人马勒也是在雷电交加的暴风雨之夜溘然长逝,他在生前的最后一句话是「莫札特、莫札特」,一只手虚弱地在棉被上指挥著,而他捕捉灵感的音乐笔记本也随侍在侧。

马勒最后的时刻来临时,爱尔玛正在隔壁房间暂时休息,摩尔则一直守候在旁,在马勒断气的一刹那,就是摩尔在他身边。从一八六○年七月七日在波希米亚的克里希特出生,到一九一一年五月十八日在维也纳去逝,马勒总共活了五十岁又四十六个礼拜,大概是那个时代人类的平均寿命。他追求「美」的人生终于落幕了。

马勒去世之后,同时代杰出的作曲家理查.史特劳斯说:「无疑他已经成为维也纳的伟人了。」遗体的事都交由摩尔处理,他生前交代要有一个没吊辞、没音乐的葬礼。依照他的嘱咐,他下葬维也纳郊区的格林钦,与大女儿普西长伴。墓碑也依其所愿,只简单刻著「古斯塔夫.马勒」,因为他说:「那些来看我的人知道我是谁,其他人就不需要知道了。」