瓦旦.督喜

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus舞台之外,生活之中

如果說劇場是藝術家精心搭建的異度空間,那麼那些散落在排練場、餐桌上、甚至是營火邊的思考與日常對話,便是支撐創造的真實血肉。 國家兩廳院每年秋天舉行的「秋天藝術節」,以豐富、含金量高的周邊活動著稱,深入藝術家的創作脈絡與關懷,帶領觀眾用不同的角度來認識或接近作品,從而開啟對話的可能。本專題透過2025秋天藝術節「在裂縫中重組我們」的4場活動側記,嘗試穿越不同感官的維度:在首篇與第2篇文章中,我們從視覺與記憶出發,看區秀詒、瓦旦.督喜與桑布伊如何從遷徙的生命史中提煉藝術,並進一步在「降靈會」般的劇場考古中,跟隨區秀詒與陳侑汝深入探索光影、歷史與觀看的權力結構。 接著,我們將感官轉向味覺與身體。第3篇鍾適芳、樊夏與陳啟明的餐桌旅行,揭示了奶茶、甜味與豌豆粉背後的政治疆界與身分認同;而最後一篇的「烤火會」,則深入TAI身體劇場的花蓮「工寮」與台北河畔橋下現場,靠近瓦旦.督喜的身體勞動感知,以此重新縫合人與土地的斷裂。 從吉隆坡的老戲院到緬甸街的茶館,從19世紀的幻燈秀到花蓮工寮的火堆旁,跟隨藝術家的洞見,讓我們鑽進世界的裂縫,重組感官,與作品對話。

-

焦點專題 Focus 舞台之外,生活之中

焦點專題 Focus 舞台之外,生活之中區秀詒 X 瓦旦.督喜 X 桑布伊:藝術,會在生命的長河裡靜靜湧現

「題外話」講座向來是國家兩廳院秋天藝術節介紹創作者的方式,試著讓創作者關注的主題與創作核心,成為有機會被脈絡化理解的分享。今年邀請了3位台灣創作者,包括長期關注身分流變與歷史檔案轉化的區秀詒,以及從日常生活經驗到原住民當代身分思考,關注土地、祖先的連結與記憶的TAI身體劇場編舞家瓦旦.督喜與音樂家桑布伊。 講座的重點不在於作品本身,而是請他們從成長過程中選取印象深刻的片段開啟分享,也許是說不清的裂縫、或是當時不知道會這麼有意義的時刻,透過分享與重新理解,讓這些時刻有了更多的意義,也讓大家可以用不同的角度來認識或接近他們。

-

焦點專題 Focus 舞台之外,生活之中

語言抵達不了的地方,用身體實踐去縫合

烤火會 Vol. 1:花蓮場 2025/09/26 19:00-21:00 TAI身體劇場工寮 參與者:TAI身體劇場、觀眾 烤火會 Vol. 2:台北場 2025/10/17 19:00-21:00 成美右岸河濱公園 參與者:TAI身體劇場、觀眾 舉辦烤火會的想法,源起於去年TAI身體劇場提出的創作計畫其中一個版本,預計在廣場搭工寮,為期1個月,邀請大家在現場聊天、唱歌、進行工作坊,在創作和生活中間搭建一座橋,試著呈現出某種日常和創作交互的樣態。後來這個企劃脫胎換骨變成烤火會,來自我們偶爾去花蓮拜訪他們的經驗:圍著火堆的相聚。今天秋天希望透過這樣的活動設計,讓我們以「體感」接近創作,感覺創作者想說的話。 在火的旁邊,斷斷續續的語言 9月底的一天,在TAI身體劇場的排練場,又被稱為「工寮」。 抵達時,一位大廚正在煮飯,桌上擺滿了野菜。我不確定這是特別設計的盛宴,還是比較豐盛的日常。這幾天大家的心情都被花蓮光復的災情牽動著,有人剛從災區協助救災回來,有人明天就要出發。大家三三兩兩圍坐,沒有什麼固定的中心,隨意進來、隨意落座。

-

新銳藝評 Review

透過神話的眼睛觀看末日與創生

《最後的隧道》是TAI身體劇場於2025年秋天藝術節上演出的作品,發展自團長暨導演瓦旦.督喜於《PAR表演藝術》雜誌上發表的同名極短篇小說。儘管脫胎自既有文本,舞作本身仍能獨立觀之,而在演後座談中,與談人更言:在這裡,身體不再是傳達欲傳達的意象或文本的「媒介」,而是所有發生的「場域」。整齣舞作扣合太魯閣族的創生神話,以人從石縫中迸出的場景為始;然而,塑膠袋構成的舞台與服裝,卻營造了非常衝突的「末日感」,讓原本的創生意義持續衍生,予以觀眾在災難中倖存、向死而生的聯想可能。 舞作一開始,五位舞者擠在塑膠袋布幔內的狹小空間,用輕微的晃動搭配燈光設計出的火光搖曳之氛圍,構建隧道場景,呈現創生前一切都仍混沌未知的狀態。而後,舞者逐一從隧道中驚蹦出來,他們從蠕動滑行到直立,再到奔跑衝撞,既像嬰孩降生於世,也像一段生物快速演化的進程。5具身體或分離、或貼合行進,讓觀者恍然感覺他們的意識狀態亦在個體與集體間徘徊不定,時而分裂、時而相融。

-

焦點專題 Focus 創作脈絡

焦點專題 Focus 創作脈絡Kndsan:從舊的地方帶著什麼到新的地方生活——瓦旦.督喜和TAI身體劇場的創作方法(上)

1997年,原舞者在臺北會議中心演舉行一場公演,舞台上,來自台灣不同族群的原住民舞者將他們自南王部落(卑南)、奇美部落(阿美)習得的祭儀樂舞,翔實嚴謹地呈現在觀眾面前。當演出結束,舞者在哄然掌聲中謝幕,觀眾席有個高二學生看得淚流滿面,但他也說不清自己為什麼激動。 高中生名叫蘇建雄,就讀臺北成功中學。校內表現活躍的他,一路從田徑社、儀隊玩到詩歌朗誦社,最終,詩歌朗誦對文字與音韻美感的細膩追求吸引他駐足,國文課本裡的唐詩宋詞也充滿迷人的香氣,他嚮往成為詩人,甚至一度認為自己是蘇東坡的後代。

-

焦點專題 Focus 創作脈絡

焦點專題 Focus 創作脈絡Kndsan:從舊的地方帶著什麼到新的地方生活——瓦旦.督喜和TAI身體劇場的創作方法(下)

成立TAI身體劇場,回應現實 火車奔馳著,發出匡啷匡啷的聲響。被運送著前去哪裡的身體,在各種力量交織下輕輕地擺動,若想保持靜定,反而需要出力抗衡。在這樣的動感中,是瓦旦自己決定,還是身體自有主張?他的雙腳開始踱地,發出蹦蹦的聲響回應火車匡啷匡啷。蹦蹦,匡啷匡啷,蹦蹦,匡啷匡啷。這是後來眾所周知的「腳譜」最初湧現的頃刻。下了火車,瓦旦拿出筆記簿,把身體回應環境,在被移動中主動踩踏的動作,記錄下來。 他一口氣寫下66套腳譜(並在往後數年逐漸擴充至82套),裡頭包含在原舞者習得不同樂舞的腳步,那些輕重有別、方位各異的步法,以數字和圖形編寫成一套結構化的身體譜。在原舞者後期,瓦旦曾延攬師資舉行不同身體技巧的工作坊,那時他已在思考作為一個表演團隊,除了祭儀樂舞文化展演之外,還有哪些可能。

-

焦點專題 Focus 排練場側記

焦點專題 Focus 排練場側記《最後的隧道》 當科幻與神話在隧道中黏合

8月底,TAI身體劇場位在花蓮新城保安宮旁的鐵皮工寮,一股騰騰熱氣盤桓不去,儘管稍一動作,汗水就會爭先恐後噴發,舞者們仍一臉平靜和煦,把身體往黑膠地板挪去。 Piya Talaliman李偉雄、Qaulai Tjivuljavus奧萊.吉芙菈芙斯、lrimilrimi Kupangasane巴鵬瑋、lsing Suaiyung朱以新,以及新加入的舞者王秋茹,以各自的節奏和方法,在濕熱的空氣中暖身。不多時,負責今天排練指導的Piya往右下角落移動,以「腳譜」練習開始第一階段的排練。 看著舞者身上晶亮的汗珠很快將他們背部浸潤為一道光滑平面,黑膠地板上也流淌一道道水漬,我不禁發出一聲小小的驚嘆。編舞家瓦旦.督喜轉過頭來,安撫一般說道:「現在很熱,可是只要一過4點就會開始有風吹進來,傍晚還會變冷呢!」儘管氣候變遷讓夏季一年長過一年,工寮裡的他們依舊能鮮明察覺季節。 我的驚嘆倒不是疼惜舞者溽熱中大量勞動,以致汗水奔騰如瀑,而是一個念頭豁然浮現:在這個追逐效率愈發高速的世界裡,舞者恐怕愈來愈接近瀕危的存在。然而,也正是在這樣瘋狂加速的世界中,身體能嫻熟穿梭於現實和想像之境的舞者,或許會成為未來人類的關鍵物種當多數人類被城市文明所馴化,慣於待在乾淨明亮、無臭無味、清爽整潔的空調場所,且為了確保這種潔淨無菌,身體與身體最好不斷延長社交距離,確保廓清身心界線;與此同時,不畏濕黏肉身交纏,無懼彼此汗水交融,膽敢把身體拋進濃郁、稠密、潮溼、陰暗、搔癢、疼痛,勇於嘗試多樣的感官經驗,因而有倍於常人的身體和環境適應性這樣的舞者,面對未來變數難測的地球,豈不比我們更多生存勝算?

-

焦點專題 Focus 創作圖輯

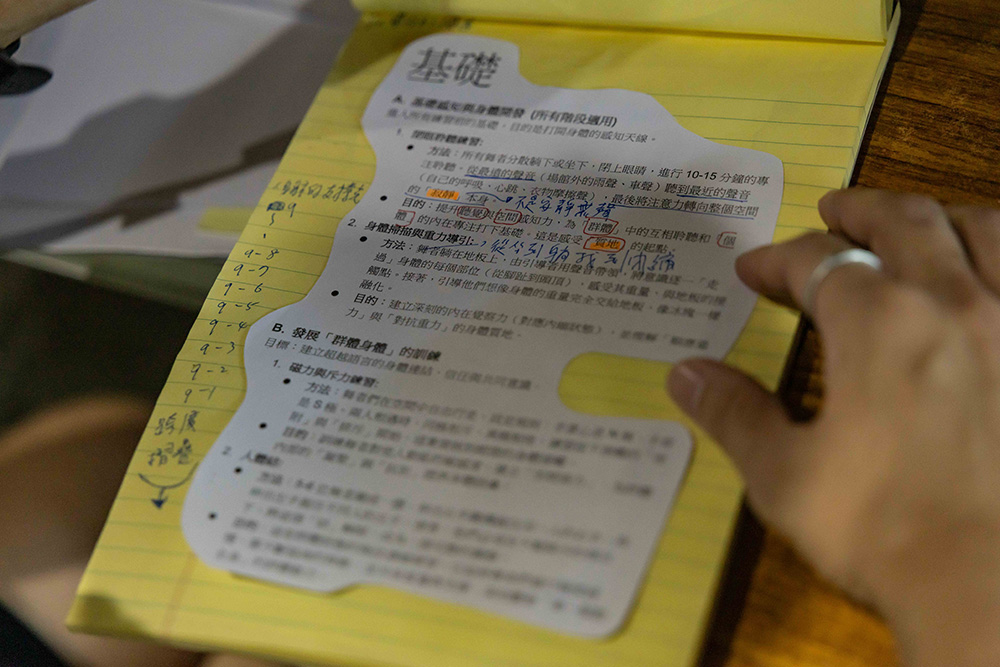

焦點專題 Focus 創作圖輯瓦旦的工作手稿

編舞家瓦旦.督喜創作時有寫筆記的習慣,從表格控的64格精密結構表,到排練場上捕捉吉光片羽的隨筆,再到描繪身體語彙的「身字筆記」,其創作軌跡躍然紙上。本文將帶領讀者一窺瓦旦珍貴的工作手稿,深入其思考的縫隙,看見《最後的隧道》如何在文字、線條與身體中交織成形。

-

舞蹈

舞蹈身體彎曲世界也就彎曲了

2021年10月,得因於日本藝術家鹽田千春在臺北美術館長達5個月的展覽《顫動的靈魂》太受歡迎,觀賞人次超越紀錄,一時之間連瓦旦.督喜(Watan Tusi)都被掃進颱風尾,難得登上「黑特劇場」粉絲專頁,文中指出瓦旦同期在苗栗縣政府中正堂展出的視覺藝術作品有模仿抄襲的疑慮。一po吹起一池水,千夫所指卻傻眼貓咪的瓦旦在自己的臉書回文,甚至以族/漢雙語極其慎重的態度,娓娓道來他所引用的紅絲線、土地、神靈的關係結構,並且提出了一個相當精采的「沾黏」之動力觀念,更進一步闡述了TAI身體劇場發展多年的腳譜方法。(註) 瓦旦當年的文章,在觀賞完《深林》於苗栗向天湖部落的戶外演出之後,再次讀來分外親近。究竟要闡明了什麼之後,練習/模仿/抄襲,才能被幽默以對?又是什麼樣的血統與身分,才有資格對仰賴於通過練習去靠近傳統,這個可能毫無選擇的方式,幽默以對? 一片超過20米的杉樹林之中,身著黑衣、腿綁銅鈴的5位舞者,從不同方向的外部朝內部移動。觀眾在向天湖部落祭場(停車場)的位置集合,由前台人員導引,從同一路徑進入了這個坡形起伏的的樹林裡,針葉與蘚苔滿布於地,吸走了大部分聲響,猶如步行地毯之上,或是走進了棉被的內部。觀眾彼此平均分布在樹林之中,各自游移,尋找不同位置的舞者。

-

話題追蹤 Follow-ups 德國《TANZ》總編輯觀察特稿

台灣X加拿大原住民圓桌聚會現場反思(上)

在台北和溫哥華中間有9,568公里的汪洋。對於逃離中國國安法的上千名香港人來說,溫哥華是他們理想的目的地。我從西方的視角來看,太平洋並非一開始就被視為一座橋梁。西方的世界將台北,以及台灣,看作是遙遠的東方的一部分;它也將溫哥華,也就是加拿大,視為同樣遙遠的西方。也許這樣的看法是不正確的,尤其當我們能在德國的杜塞道夫及其國際舞蹈大會中見證到兩大文化的相識:其中一個,西方世界憂心地認為正面臨著來自中國的威脅;另一個,則是被視為有潛力處理去殖民化、性別差距及來自南方的民主國家等議題的榜樣。 在歐洲為中心的地圖之左,加拿大是一個清楚知道殖民在其社會中所留下裂痕的批判者;而在世界地圖的右側則是台灣,儘管在劍拔弩張的氣氛下,別無選擇地向內靠攏這似乎是能修補社會中任何裂痕的方法。 我一直到了舞蹈博覽會時,才得以卸下上述觀看視角,看見加拿大與台灣皆是在原住民土地上所建立起的國家。在博覽會中,台灣以來自島嶼南端的屏東縣、距離前工業大城高雄有段距離的蒂摩爾古薪舞集的演出開啟序幕,他們由群山簇擁著的河邊小村山地門而來。舞者們交叉著雙臂,牽起彼此的手後圍成圈,唱著歌,跳起四步舞。舞步十分簡單,就像是台灣的獨立製作人許慈茵低聲跟我說的:「他們傳承部落的舞,部落中不論年紀,所有族人都會一同唱歌跳舞。」在這次的場合裡,與族人們一起唱歌跳舞的是前來德國的北萊茵-西發利亞邦參與國際舞蹈博覽會的訪客們。 原住民舞團穿著代代相傳的傳統服飾,邊吟唱,邊展開了跳舞的圓圈。編舞家巴魯.瑪迪霖並不擔心西方賓客會趁這次邀請「挪用」台灣的原住民舞蹈,他與國際博覽會的賓客們展開了一段名為「斜坡上的Zemiyan四步舞」的對話。蒂摩爾古薪舞集所追求的並非原住民的舞蹈原型,人們來到這裡逛著、尋找著現代舞的蹤跡,而瑪迪霖與其舞團以《去排灣》一舞來滿足觀眾的渴望。對於排灣族的原住民來說,他們並不願意獨留在昔日的傳統模式裡。 台灣與加拿大在國際舞蹈博覽會裡,可以說是榮譽貴賓的角色。他們在兩年前受當時的博覽會總監耶尼克(Dieter Jaenicke)邀約參與,但博覽會因為疫情而並未如期舉行。在所有建立於原住民土地上的國家中,日本在某種程度上應該要被提及,但在這之上,澳洲、美國及較少人知道的斯堪地納維亞半島、俄羅斯和南非都是由原住民

-

話題追蹤 Follow-ups 德國《TANZ》總編輯觀察特稿

台灣X加拿大原住民圓桌聚會現場反思(下)

重新定義自己,也創造與外在世界的連結 在這個廣大的圓圈裡,還有許多人。他們屬於不反對「現代舞」一詞,但又希望能在被視為遺失的歷史裡,重新定義自己文化的人們。像是艾佛倫.帕米拉坎(Efren Pamilacan Jr.),他是一位菲律賓人,居住在南澳洲庫林王國(Kulin Nation)裡屬於烏倫杰里族(Wurundjeri Woi Wurrung)和伯納翁族(Bunurong peoples)的土地上。 這些來自世界各地的舞蹈創作家聚集於此,他們都被民族主義者和拓墾者奪走了自己的文化,也都在現代的文化背景裡長大成人。人們也自然而然認為,這些藝術家會踏上尋找部分或全然迷失的自我認同的路程。 但對TAI身體劇場(直譯為:「看,身體劇場」)的瓦旦.督喜來說並非如此。相反地,這位來自台灣東岸花蓮縣的太魯閣族編舞家尋覓的是合作,與外在世界的連結、接觸。比如和印尼艾可舞團(EkosDance Company)的艾可.蘇布利陽托(Eko Supriyanto)合作的雙舞作《AriAri & Ita》。 其中,瓦旦.督喜作品《Ita》靈感來自於噹嘟樂。噹嘟以搖擺的四四拍演奏,是印尼殖民歷史中的卓越音樂,在有葡萄牙色彩的格朗章曲調上刷上了憂愁的哀悼,伴隨著印尼稱為裁彭甘的舞蹈,以及談論著愛情、痛苦和日常生活的歌詞,噹嘟早被視為流行樂,也被在自己國家之外、遠赴台灣討生活的印尼人視為民族樂。瓦旦.督喜對那些住在台灣的印尼社群非常感興趣。他從關注的「腳譜」入舞,這也是他稱呼舞蹈中踱步基礎的名字。他將之拆解開、專注其中,如同他在2017年從織布的動作中,研發並使用在《月球上的織流》。 透過藝術創作,去除歷史雜質 瓦旦.督喜也說自己著迷於「手勢的故事」。不只是在台灣傳承自祖先的舞蹈,包括太平洋區域從印度到夏威夷的所有原住民舞蹈,手勢是舞蹈中傳遞故事的工具,時常被嚴格地彙編成典,也時常充斥著對外人來說難以解讀的神話般的意義。基於長者奠下的基礎,人們可以把手勢蒐集並歸類,做成目錄後像植物標本一樣收藏。但人們也能觀察手勢,仔細的辨別,暫時不去探究其所隱含的意義,而是專注在欣賞動作的形成、變化時的速度、手指的雜技、手勢和舞者們的身體與

-

舞蹈

舞蹈跨越海洋的彼此凝視 探問「我」與「我們」

原住民身分認同與自我認同,對「原民藝術家」來說,總意味著千絲萬縷的糾葛。2017年,瓦旦.督喜(Watan Tusi)的《尋,山裡的祖居所》,與艾可.蘇布利陽托(Eko Supriyanto)的《哭泣賈伊洛洛》、《Balabala》,在兩廳院新點子舞展首次相會,兩人詰問著自身的傳統,也凝視彼此的當代。演出結束後,兩人在餐敘席間,意外地對「原民藝術」有了火花十足的討論,而《Ita》與《AriAri》的跨國合作,便是在此碰撞中展開。

-

穿越幽暗尋找光明 TAI身體劇場《最後的隧道》探索身體與土地深層對話

當你走在一條看不見盡頭的隧道裡,四周只有呼嘯而過的車燈與微弱的警示燈光,在那漫長的黑暗中,你是否曾思考過:我是誰?我從哪裡來?這不僅是一個存在的叩問,更是一趟尋找文化根源的旅程。今年秋天藝術節,TAI身體劇場將帶來全新創作《最後的隧道》,這不只是一場演出,更是一次穿越時空的身體探索,邀請觀眾一同走進那條連結過去與未來的神祕通道。

-

2024「臺灣舞蹈平台」 本週末衛武營起舞

衛武營國家藝術文化中心兩年一度的「臺灣舞蹈平台」今年邁入第五屆,以「身體,是一部舞蹈史」為策展主軸,擔任策展人的衛武營駐地藝術家周書毅自11月初即以工作坊、國際交流和呼應策展主軸的「舞蹈,是一部身體史」影像展開啟平台序幕,本週末則有五檔售票演出及五檔開放舞台的節目展演登場,屆時來自歐美亞各國傑出舞蹈藝術家齊聚高雄,共同探索舞蹈在人類生命歷程刻劃出的不同時代印記。

-

TAI身體劇場《走光的身體》 建構、解讀與再現過去與現在社會文化脈絡

現在的觀光用一種反抗方式回應現代生活限制,人們悠閒的尋找沒有受到現代化衝擊太大的傳統生活,渴望那份真實感,藉此短暫擺脫工業時代的疏離感。「這種想像的傳統生活,將傳統的標籤貼在特定的人事物,居住於此的居民也是這麼想的嗎?還是他們不認為是生活在傳統生活裡?」TAI身體劇場藝術總監瓦旦.督喜(Watan Tusi)與朱克遠(lsing Suaiyung)共同創作《走光的身體》,讓觀者再一次在「他者」意象基礎上進行動態建構,人們以不同方式看世界,但世界依然是世界。

-

ARTalks

ARTalks觀《月球上的織流》舞蹈影像之後

編按:《月球上的織流》為TAI身體劇場2020年年度製作,於2022年以舞蹈影像的形式分享給大眾。編舞家瓦旦.督喜透過「織布」這個在部落傳統中由女性專責的工作,探討男女分工界線消弭的當代社會中,傳統文化是否牴觸或順應新世代而有更多的可能性。亦思考織布和月球兩者中所蘊含的神話性,是如何與現實社會所重視的理性所抗衡,並由舞者透過身體呈現。

-

封面故事 Cover Story

封面故事 Cover Story舞出一條翻譯路徑,關於身體、文化與記憶

邊界折返跑,偶而耍美跳躍 「quri knan o pnaah rbuk pnyahan ka dxgal o kika dara rdrudan ksun」 不曉得正在讀這篇文章的讀者,能解讀出意思的有幾人?如果你讀完感到困惑,或許可以理解我在面對原住民族編舞家作品時的心情。而假使在困惑之餘,仍被語言和作品的動能所吸引,可能會像我一樣,開始對這些創作者的生活環境,和創作土壤感到好奇。或者,也許朝向另一個極端,上黑特劇場發一篇黑特文。

-

舞蹈

「自然」作為傳奇的地形學

我們若從《深林》尋找他的原住民文化蹤跡,可以追溯到傳說是生命對「自然」的直觀感受,因此「自然」在這支舞作中,才是瓦旦.督喜所想要表達的原生態文化與非理性主義的關係。理性主義被現代性裝置為一套科學化的管理系統,基本上是對人間的整體活動予以掌控。「自然」在這裡意味的是未知世界的一個側面,從這裡反映出人間對黑影的恐懼,「自然」在這個管理系統中,成為從未知領域向想像領域流動的一個指向,泛靈則是這個流動的動力。

-

特別企畫 Feature 提案4:跑吧!走吧!到自然裡 把身體交給環境,看看會長出什麼

TAI身體劇場

疫情打亂了TAI身體劇場的腳步:演出延期、發展中的計畫行程延宕,就連舞團棲身的工寮也被房東告知要收回轉售但TAI仍能把日子過得充滿堅定的動感,身體訓練依舊進行,沒有演出的生活放緩節奏,種菜、煮飯,還有重返最能沉澱內在的儀式織布。期待在未來的新家,在生活的重返之後,也讓排練和創作自然而然地發生。

-

特別企畫 Feature

身體為中介 重新認識社會和自然

在台灣當代舞蹈創作裡思考「自然」的人多為女性。這並非巧合,在許多文化研究者早就指出「人類中心論」和「父權主義」有著相同的結構邏輯:透過區分自我與她/牠/他/它者,進而合理化入侵、掠奪、占領和剝削的行動,比如我們常用「處女之地」形容未經開發的「野蠻」或是「自然」的空間,因此我們理所當然地免費取用甚至占為己有,很明顯地,同樣的邏輯也適用於殖民與被殖民者的關係。對台灣而言,自然也許從來就站在我們這邊,我們同樣神秘、黑暗、未知且飽受侵略。