成立TAI身体剧场,回应现实

火车奔驰著,发出匡啷匡啷的声响。被运送著前去哪里的身体,在各种力量交织下轻轻地摆动,若想保持静定,反而需要出力抗衡。在这样的动感中,是瓦旦自己决定,还是身体自有主张?他的双脚开始踱地,发出蹦蹦的声响回应火车匡啷匡啷。蹦蹦,匡啷匡啷,蹦蹦,匡啷匡啷。这是后来众所周知的「脚谱」最初涌现的顷刻。下了火车,瓦旦拿出笔记簿,把身体回应环境,在被移动中主动踩踏的动作,记录下来。

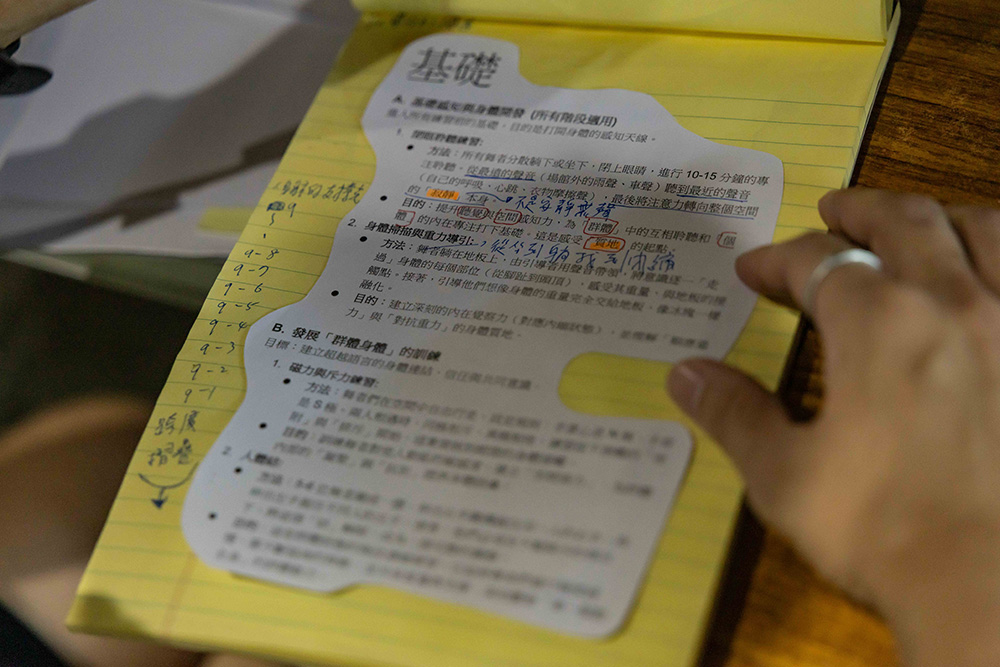

他一口气写下66套脚谱(并在往后数年逐渐扩充至82套),里头包含在原舞者习得不同乐舞的脚步,那些轻重有别、方位各异的步法,以数字和图形编写成一套结构化的身体谱。在原舞者后期,瓦旦曾延揽师资举行不同身体技巧的工作坊,那时他已在思考作为一个表演团队,除了祭仪乐舞文化展演之外,还有哪些可能。

TAI身体剧场 作品年表

2013 《身吟:男歌X女歌》(创团作品)、《Tjakudayi我爱你怎么说》

2015 《桥下那个跳舞》(入围台新艺术奖)、《水路》

2016 《织布 男人X女人》

2017 《寻,山里的祖居所》(获2018 Pulima艺术奖)、《久酒之香》

2018 《赤土》、《用自己的话说》。策划「够带种艺术季」、「100公里俱乐部」

2019 《道隐》、第二届「够带种艺术季」

2020 《深林》、《月球上的织流》(获2020 Pulima艺术奖)

2021 《混酒》、《开始盗梦》、第三届「够带种艺术季」

2022 《AriAri》、《Ita》(受邀于国家两厅院「台湾国际艺术节」与印尼艾可舞团共同发表)、《三十五年后的spi》(2022TIFA✕厅院35.艺术行动「2057:给35年后的活存演习」)、《消声匿迹》、《火车时刻表》

2023 《走光的身体》、《飞天槟榔镇》、青年艺术行动营《TAI去夏宾朗》、2023Pulima艺术节XTAI身体剧场《够带种开幕秀》

2024 《毛利亚》、桃园铁玫瑰艺术节《迁徙之歌》、2024台湾舞蹈平台《papak》

2025 第5届「够带种艺术季:洄游」、《最后的隧道》