邹欣宁

-

焦点专题 Focus 创作脉络

焦点专题 Focus 创作脉络Kndsan:从旧的地方带著什么到新的地方生活——瓦旦.督喜和TAI身体剧场的创作方法(上)

1997年,原舞者在台北会议中心演举行一场公演,舞台上,来自台湾不同族群的原住民舞者将他们自南王部落(卑南)、奇美部落(阿美)习得的祭仪乐舞,翔实严谨地呈现在观众面前。当演出结束,舞者在哄然掌声中谢幕,观众席有个高二学生看得泪流满面,但他也说不清自己为什么激动。 高中生名叫苏建雄,就读台北成功中学。校内表现活跃的他,一路从田径社、仪队玩到诗歌朗诵社,最终,诗歌朗诵对文字与音韵美感的细腻追求吸引他驻足,国文课本里的唐诗宋词也充满迷人的香气,他向往成为诗人,甚至一度认为自己是苏东坡的后代。

-

焦点专题 Focus 创作脉络

焦点专题 Focus 创作脉络Kndsan:从旧的地方带著什么到新的地方生活——瓦旦.督喜和TAI身体剧场的创作方法(下)

成立TAI身体剧场,回应现实 火车奔驰著,发出匡啷匡啷的声响。被运送著前去哪里的身体,在各种力量交织下轻轻地摆动,若想保持静定,反而需要出力抗衡。在这样的动感中,是瓦旦自己决定,还是身体自有主张?他的双脚开始踱地,发出蹦蹦的声响回应火车匡啷匡啷。蹦蹦,匡啷匡啷,蹦蹦,匡啷匡啷。这是后来众所周知的「脚谱」最初涌现的顷刻。下了火车,瓦旦拿出笔记簿,把身体回应环境,在被移动中主动踩踏的动作,记录下来。 他一口气写下66套脚谱(并在往后数年逐渐扩充至82套),里头包含在原舞者习得不同乐舞的脚步,那些轻重有别、方位各异的步法,以数字和图形编写成一套结构化的身体谱。在原舞者后期,瓦旦曾延揽师资举行不同身体技巧的工作坊,那时他已在思考作为一个表演团队,除了祭仪乐舞文化展演之外,还有哪些可能。

-

焦点专题 Focus 排练场侧记

焦点专题 Focus 排练场侧记《最后的隧道》 当科幻与神话在隧道中黏合

8月底,TAI身体剧场位在花莲新城保安宫旁的铁皮工寮,一股腾腾热气盘桓不去,尽管稍一动作,汗水就会争先恐后喷发,舞者们仍一脸平静和煦,把身体往黑胶地板挪去。 Piya Talaliman李伟雄、Qaulai Tjivuljavus奥莱.吉芙菈芙斯、lrimilrimi Kupangasane巴鹏玮、lsing Suaiyung朱以新,以及新加入的舞者王秋茹,以各自的节奏和方法,在湿热的空气中暖身。不多时,负责今天排练指导的Piya往右下角落移动,以「脚谱」练习开始第一阶段的排练。 看著舞者身上晶亮的汗珠很快将他们背部浸润为一道光滑平面,黑胶地板上也流淌一道道水渍,我不禁发出一声小小的惊叹。编舞家瓦旦.督喜转过头来,安抚一般说道:「现在很热,可是只要一过4点就会开始有风吹进来,傍晚还会变冷呢!」尽管气候变迁让夏季一年长过一年,工寮里的他们依旧能鲜明察觉季节。 我的惊叹倒不是疼惜舞者溽热中大量劳动,以致汗水奔腾如瀑,而是一个念头豁然浮现:在这个追逐效率愈发高速的世界里,舞者恐怕愈来愈接近濒危的存在。然而,也正是在这样疯狂加速的世界中,身体能娴熟穿梭于现实和想像之境的舞者,或许会成为未来人类的关键物种当多数人类被城市文明所驯化,惯于待在乾净明亮、无臭无味、清爽整洁的空调场所,且为了确保这种洁净无菌,身体与身体最好不断延长社交距离,确保廓清身心界线;与此同时,不畏湿黏肉身交缠,无惧彼此汗水交融,胆敢把身体抛进浓郁、稠密、潮湿、阴暗、搔痒、疼痛,勇于尝试多样的感官经验,因而有倍于常人的身体和环境适应性这样的舞者,面对未来变数难测的地球,岂不比我们更多生存胜算?

-

焦点专题 Focus 创作图辑

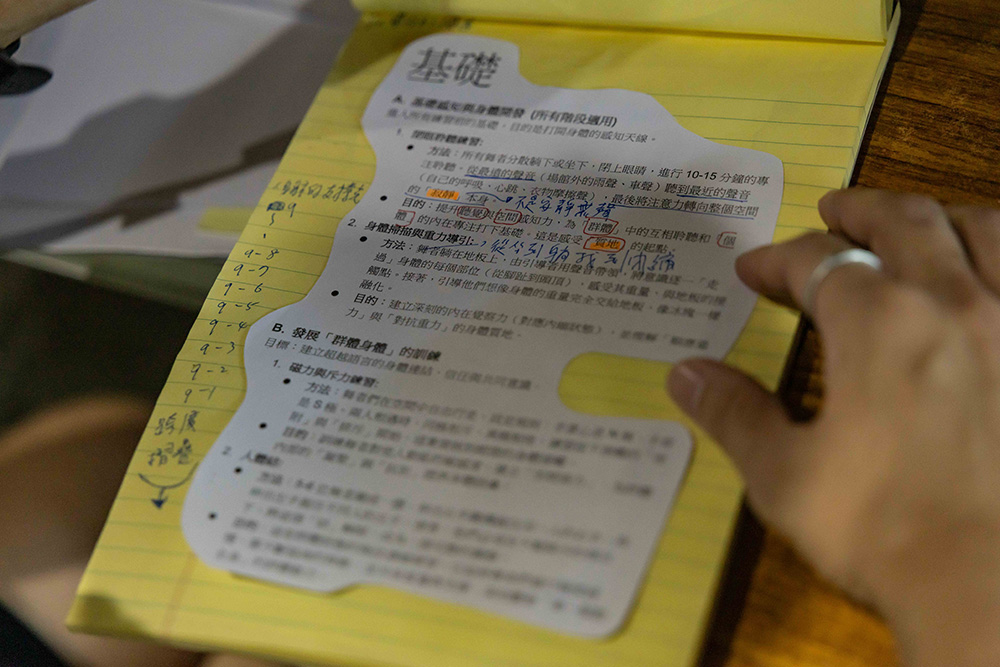

焦点专题 Focus 创作图辑瓦旦的工作手稿

编舞家瓦旦.督喜创作时有写笔记的习惯,从表格控的64格精密结构表,到排练场上捕捉吉光片羽的随笔,再到描绘身体语汇的「身字笔记」,其创作轨迹跃然纸上。本文将带领读者一窥瓦旦珍贵的工作手稿,深入其思考的缝隙,看见《最后的隧道》如何在文字、线条与身体中交织成形。

-

特别企画 Feature 聂光炎及其后:台湾当代技术剧场的演替

特别企画 Feature 聂光炎及其后:台湾当代技术剧场的演替凝视,聂光炎所凝视的(上)

在「凝视舞台聂光炎和我们的剧场时代」展场内,一个刻意隔成小黑盒的房间展示著一座镜框式舞台模型。这不是一个静态的模型,而是以机械和投影装置的《八月雪》全自动换景复刻模型。随著演出场次更迭,剧中的布景和影像在没有演员的台上次第变换,对没有剧场工作经验的人来说,这个脱胎自「技术彩排」的换景场面,因为全机械自动操作而有了如梦似幻的氛围。 2002年在国家戏剧院演出的《八月雪》,由诺贝尔文学奖得主高行健编导,聂光炎任舞台设计,演出制作团队汇集了跨界菁英、一时之选,是当年剧场界的话题之作。剧情环绕著名禅宗公案五祖弘忍传法六祖慧能的经过,以炎夏八月降雪喻禅意人间,换景模型最终也在天幕上映现慧能著名的偈语:「菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃?」 那年,聂光炎将迈入70之龄,设计能量和创造力却丰沛得令人震慑,一年内有4出剧场作品《金大班的最后一夜》(果陀剧场)、《长生殿》(台湾歌仔戏班)、《阎罗梦》(国光剧团)及《八月雪》舞台设计都出自他手。20年过去,这些作品鲜能再度于剧场被观看,只能从剧团影像记录、舞台模型和聂光炎保存的设计图稿,想像场中线条光影与演员互动交织而成的氛围。一思及此,复刻于舞台上转瞬即逝的慧能偈语,引发的触动与其说了悟,毋宁更近于惆怅。

-

特别企画 Feature 聂光炎及其后:台湾当代技术剧场的演替

特别企画 Feature 聂光炎及其后:台湾当代技术剧场的演替凝视,聂光炎所凝视的(下)

人文精神蕴藉扎实技法的剧场设计 剧场工作者的聂光炎,以他的品格、态度在不同世代剧场人圈粉无数,那么作为剧场设计家的他呢? 「凝视舞台」的名称,源自无论在排练场或剧场,聂光炎总是聚精会神地投以凝视。无人知道当他那样凝视空间时,有多少想像的光束、色彩和线条穿梭飞跃其中,等待被他落实为映入观众眼球的人间风景。直到聂光炎手执画笔,在工作本上速写、著色、笔记,再工整绘制成设计图样和线稿,接著上色描绘成布景,加以斑斓灯光投射,设计家的想像终成演出场景,容纳著角色的命运流转,也容纳无数观众的出神凝视,直到剧终人散,设计家创造的视觉飨宴如流砂抹去的曼荼罗画,只能局部留存于记忆和档案 事实是,台湾恐怕欠聂光炎(以及他前后无数投入剧场幕后工作的人们)一个从技术剧场角度诉说的台湾剧场史。这个隐隐的遗憾,让「凝视舞台」展览内容不只有作为主角的聂光炎,还有「我们的剧场时代」。17组受访人除了叙及与聂光炎共事的经验和启发外,也回顾他们一同走过的剧场狂飙岁月,特别是从幕后技术剧场视野所见的台湾剧场演进。

-

特别企画 Feature

特别企画 Feature凝视聂光炎──穿越,集体狂飙的剧场岁月

2024年底,一场特别的手稿资料展在台湾大学图书馆举行。这些绵延于半世纪间完成的手稿,来自一名年逾90岁的台湾剧场设计家聂光炎。在曾经的合作伙伴、也是挚友汪其楣长达3年的游说后,聂光炎终于同意将他累计共19个纸箱、73大袋文件,1大箱图卷、4篮模型及画框等数量庞大的设计资料捐赠典藏于台大图书馆,供后来者回顾、汲取、研究。 台大图书馆的资料展告一段落,另一场规模盛大的「凝视舞台聂光炎和我们的剧场时代」特展接力登场。由国立台北艺术大学戏剧学院和台湾技术剧场协会共同举办、将在2025年4月8日于关渡美术馆开展的「凝视舞台」,以这批手稿资料为基础,展开台湾当代剧场的历史轴线,沿著聂光炎的足迹与手痕,呈现这位剧场先驱者的影响与创作,如何从身旁的合作者、设计学生,涟漪般扩散、形塑了台湾表演艺术与剧场设计的当代样貌。 因应这个深具历史意义的剧场特展,PAR编辑部推出了特别企画「凝视聂光炎穿越,集体狂飙的剧场岁月」,除了线上呈现聂光炎其人其作、剖析其美学风格与创作的时代意义外,也邀集曾与聂光炎一同走过剧场黄金岁月的人们,聚首重述「聂光炎和我们的剧场时代」,偕同读者寻溯台湾当代技术剧场的契机与流变。 (专题企划 PAR编辑部&邹欣宁)

-

特别企画 Feature 他们眼中的聂光炎

特别企画 Feature 他们眼中的聂光炎聚首,回望,穿越──专访王世信、王孟超、刘培能与他们的剧场时代

2024年深秋,几位中年男子齐聚一方斗室,为了将在隔年举行的一场展览共叙前尘往事。展览的主角是众人师长,今年92岁的剧场设计大师聂光炎。40年前,刚成为剧场菜鸟的他们与正值创作高峰期的聂光炎相遇,师从他学习舞台设计,又在剧场中和他共事,不只亲历聂光炎迈入熟成期、驭繁为简的剧场技艺,更一同度过解严前后、集体狂飙的台湾艺文盛世。近半个世纪过去,他们终于说服淡出剧场工作逾20年的老师,为他举行一场深具意义的展览不只为了回顾聂光炎漫长的创作生涯,也是一次当代台湾剧场设计的历史溯游。这场穿越的旅程,就从人人各表「我眼中的聂光炎」开始

-

特别企画 Feature 他们眼中的聂光炎

特别企画 Feature 他们眼中的聂光炎林怀民:我从没看过一个人讲剧场,像他那样让人兴奋

采访 古碧玲、刘培能、杨淑雯 「聂光炎老师是,台湾现代剧场的奠基者。自夏威夷大学学成回来后,他带回整套的现代剧场用作品、用讲学、用身教,让台湾有了现代剧场的观念和规矩⋯⋯这些规矩逐步、慢慢地建立,并且是在一个非常困难的时代。」 开门见山,林怀民对聂光炎之于台湾现代剧场的重要性做出如是评价。 把大稻埕街景搬进剧场的《廖添丁》 1979年,云门舞集迎回了一度暂别舞团和台湾、前往美国进修的艺术总监林怀民,也迎来了一支编舞家构思4年的舞作:以台湾义贼为现代舞剧主角的《廖添丁》。「我们一个年轻的团队,就做了一个很大的戏。」林怀民笑道。岂不大呢?作曲家马水龙编制一首由5个乐章构成的交响诗,曲风有悲壮、有反抗;早前多次合作的舞台设计家聂光炎为这支5幕舞剧设计了3个空间:日本人住宅、庙前广场及淡水河畔;除了实体布景,也有画布绘制而成的场景。当时一篇报导提到:「为了设计这些景,聂光炎在国父纪念馆模型上,工作了几个月。」(注) 「我觉得最伟大的事情是,我们请聂老师画了大稻埕霞海城隍庙对面的街景,那是廖添丁曾经活动过的地方。看到台湾的一个景色、台北市的一个景色那样庞大地出现在国父纪念馆里面,我自己有种感动。后来这个演出带到中南部,在体育馆演出,观众看完就热烈地来拥抱我,我一辈子记得这事情。」 不只林怀民对舞台上昂然的台湾景致和观众反应感动,另一个坐在台下的年轻创作者也被舞蹈这么高蹈的艺术形式,竟能如此贴近观众经验而震动。那是日后以「通俗是一种功力」著称的吴念真,云门的《廖添丁》让他拆掉了「艺术」与「常民」之间的藩篱。 这个标记了云门舞集与聂光炎合作里程碑的作品,历经多次巡演后,布景道具存放在一个地下室仓库中,某年一场台风大水淹没仓库,从此,《廖添丁》只能成为历史档案中的一笔。

-

焦点专题 Focus

焦点专题 Focus甩脱不掉的连环梦

考上戏剧研究所那年,我做了一个梦。漆黑的长夜,我和一群剧场演员狭路相逢,他们热烈邀我加入一场宴会。宴会中人人欢聚围坐,高谈阔论,酣饮或者相互拥抱。身为新人,我感到羞赧而不知所措,直到当中有人把一根烟递向我。我摇头又懊悔,要过烟,装作漫不经心地深吸一口,同时低头看见自己身穿一袭黑色皮夹克。 那一刹我忽然明白自己身在梦中,要是烟熄灭了,或我脱下皮夹克,这一切就会隐没,我将醒在一个自己不是剧场人的世界。我试著把这个发现告诉其他人,然而人人似笑非笑,但看我决定怎么做。 一股强烈的睡意袭来,我费尽力气向他们解释,就算烟没熄、我没脱掉夹克,要是我在这里睡去,就会醒在另一个世界。但他们仍一脸笑意跟著我身上的黑皮衣一块如同日落般渐渐隐没。躺在床上,我花了一番力气确认自己醒在一个我考上戏剧研究所的世界。感谢老天,我不会成为「不是剧场人」。 * 跟著这梦境滑入我脑海的,是江红的梦。这个《如梦之梦》的角色,是我还未决定考研究所前,在当时还叫国立艺术学院的戏剧厅看的剧中人。江红在遇见五号病人那天早晨做了一个煎蛋的无间梦中梦,她问自己:要是煎第五颗蛋时就确认自己清醒,那么她会不会拥有一个不同的人生? 要是穿皮衣的我没睡著,或是在梦中脱掉了我的皮衣,那么现在的我会是一个怎样的剧场人?我会满足于当个穿梭后台的黑衣人,还是不顾一切地埋首一部接著一部剧本写?会留在当年怀抱铁粉心情加入的剧团继续当个行政经理,还是竟然不知天高地厚地执导几个戏?无论如何我都不可能成为台上的表演者,这倒是不管我在梦里抽几根烟或脱几件衣服都能够确定的事情。 我会更快决定离开最后一个剧场正职工作《PAR表演艺术》杂志编辑投入乍看毫不相干的树与植物文化书写吗?并且一边依然和剧场保有千丝万缕的关系,一边对「为什么从表演艺术跨到毫不相干的草木世界」一类的提问暗翻白眼不耐烦。 * 我不知道如何向人们解释:从来没有不相干。就算我双腿一劈跨入的是科技界、餐饮界还是新农业,它们都不可能是和表演艺术毫不相干的世界。表演艺术已扑天盖地渗透我。 身为一个自由文字工作者,当我以编辑的角色构思一本书的编排时,每位费心找来的撰稿人在我眼中好比是碧娜.

-

特别企画 Feature

测量你与剧场(之间)的距离

民主、自由、多元、公民社会共同生活在这片土地上的人们,正日复一日将这些词汇落实为值得珍视、标举的台湾价值,「公共性」三字也愈发成为人们探讨各种议题时的关键词。 2020全球饱受疫情冲击,各地剧场「群聚╱现身」的场所功能几乎溃散,在台湾的我们虽获幸免,戴上口罩就能在剧场与其他人贴身观赏表演,剧场生态链却仍在余震中寻求生存契机,于此之际,把「剧场 vs.公共性」摆在一起,检视「剧场到底能在台湾社会中扮演什么角色?」时机恰好,也无可回避。 「公共性」这组外来词汇说来抽象,定义人人想像不一,我们不从理论研究著手,而是先引领大家进入熟悉的公共空间,从使用权、公私领域的划分,到何以人们群聚至空间中成为「公众」的意义展开探寻;继而以「近代剧场七件事」,从行动剧场、闲置空间、文创园区、身体解放、艺术工程、部落寻根、文化治理等关键字,提供大家思索剧场公共性的可能方向。 正因谈及剧场的公共性,得先适度切出「剧场」的范畴何在,我们以最具象的「场馆」作为讨论起点,实地拜访国家两厅院、台中国家歌剧院、卫武营国家艺术文化中心,以及营运规模、体制性质和以上三国家场馆迥然不同的台北牯岭街小剧场,邀请馆方亲自提出他们对于「公共性」的想像和实践方式,也透过五个探讨艺术公共性时经常提及的向度,归纳汇整场馆说法。 除了实践者,公共性也必然纳入相关的外部反馈予以检视,我们邀请曾实地走访欧陆不同场馆、采访剧场如何定义自身的艺术视野与回应社会的编导许哲彬撰文提供剧场公共性的国际参照;也请前任文化部长郑丽君、「表演艺术评论台」台长纪慧玲,以及当代艺术家崔广宇,从不同领域、视角提出「当我们讨论公共性,我们讨论的是什么?」 谈公共性似易实难,容易在于此题为时势主流之趋,但艰难之处,一则如何为这个外来理论名词找出在地扎根的定义;一则牵涉众人,面向之广,难以一次阔清全貌,我们试著在杂志改版的第一期,谈论这个剧场中人多有关切却不易谈的大题目,尝试初步聚合、呈现大家对「公共性」的想像与界定范围。观点落差在所难免,但不妨从这里,开展对剧场公共性的下一波对话、下一种想像、下一步行动,从2020的危机处转折,弯出下个机会与命运交错的剧场大冒险

-

日常身体剧场

拳击的美感,关键在脚步

剧场不只存在于名为剧场的空间,也存在于日常生活中。专业的剧场表演者以身体为中介,对观众展露表演的技艺;而另一种身体(表演)的技艺,也栖息在不同职业、或你我扮演的生活角色中。「日常身体剧场」跨出剧场外,寻找以「应对身体」为职业的人们分享独到的「身体观测术」。本期邀请到国内推广拳击运动的元老、专业拳击教练潘振成,来与读者分享他「察身观体」的心得,让我们享受「表演」,就从生活中开始

-

特别企画 Feature 提案4:跑吧!走吧!到自然里 把身体交给环境,看看会长出什么

TAI身体剧场

疫情打乱了TAI身体剧场的脚步:演出延期、发展中的计划行程延宕,就连舞团栖身的工寮也被房东告知要收回转售但TAI仍能把日子过得充满坚定的动感,身体训练依旧进行,没有演出的生活放缓节奏,种菜、煮饭,还有重返最能沉淀内在的仪式织布。期待在未来的新家,在生活的重返之后,也让排练和创作自然而然地发生。

-

专题

剧场之外,我的玩意儿

电影导演侯孝贤曾说,不要从电影里学电影,要从生活里学电影。多年前说的这话,在Youtube视频短片作为知识和娱乐主流管道的今天,大概愈来愈难被理解。可是,再如何VR直播NETFLIX,视觉终究会疲倦,届时,一个母亲从市场菜摊拾起一把蔬菜嗅闻土香,一位搜藏者从扬尘书堆里淘出一串檀香木手珠,醉心气味的爱香人燃起一把迷幻沉香屑那些棱角立体的生活切片隐藏的事物,终于提醒我们:「让人在专业走得长远的,正是建立在这些琐碎的、生活中的心理准备与身体积累。」(注) 这一切琐碎和积累,我们叫它「玩意儿」。 注:引自2015年穷剧场与澳门足迹合制《大世界娱乐场II》场刊内郑尹真访谈答复。 企画|邹欣宁

-

专题 穷剧场联合艺术总监

郑尹真 香浪里来 茶碗里去

唱南管的郑尹真古典味浓,也毫不违和地有著古典的品味爱好。品香,她赏香也赏烟,香烟袅袅,似有若无,如舞者脊骨左摇右荡,不时从旁窜出枝节缭绕,专注凝视,简直让人神游物外。品茶,她有良师带路,然壶或茶的入门知识无论积聚多寡,她更以为身体最值得信任,「要相信自己生物的本能,如果在外面茶席喝到身体不适应的茶,就算跟你说这茶几万都没有关系,就是跟你不合。」

-

专题

滋养我的那些玩意儿

说艺术无用,说艺术玩物丧志,从根本上来说,或许并未说错。经世济民的「有用」,艺术未必想做;凌驾众人、翱翔天际的鸿鹄之志,也不一定吻合艺术创作者内在的真正需索。做艺术,搞创作,到底图的是什么?如果不是为了讨生活,而是过生活呢? 这次我们不再直面艺术、扣问创作,绕过它们,我们闯进剧场艺术创作者的生活现场,不拘命题,任他们分享生活中一切能够滋养自己的事物。当然,对某些人来说,创作本身即是滋养,然而离开艺术创作的中心,构成它的边陲长得如何?边界在哪?或许我们该说,这次探究的不是创作者也不是工作者,而是一个人,如何被他琐碎的癖好和兴趣,支撑著、浇灌著,让他有力气往艺术的深处走去

-

专题 偶戏编导演

薛美华 不断不舍不离的拾物哲学

被誉为「偶戏天后」的资深操偶师薛美华,一直以来与偶、与物件的关系紧密,也是她创作的最佳伙伴与灵感来源。平素就喜欢捡拾旧物的她,总能在有过使用痕迹的二手物中找到乐趣,在满是拾来「宝物」与自己历史物件的工作室中,不断不舍不离的她,透过整理它们来整理自己,也透过「物」与访客互动

-

专题 服装设计师

李育升 「穷」字逼出来的阿舍

喜欢买花、逛宫庙、手做DIY服装设计师李育升的癖好很生活,但也不能说与创作无关。他喜欢神灵世界的系统井然,但宫庙也会成为他的恶梦场景,或者灵感来源。而「动手做」则是穷逼出来的,小时候穷只好自己做玩具,长大后在剧场工作,剧场穷只好想办法用有限资源材料来发挥创意,但创意不只为工作,夜来余暇,李育升还自造手工皮件,纯为自用,更是自爽!

-

专题 音乐创作者

柯智豪 欢迎光临 宅的世界

参与许多表演艺术音乐设计的柯智豪,是个不折不扣的标准宅男,熟悉次文化汇聚的台北地下街,对电玩游戏、女仆和执事咖啡馆如数家珍,花大量时间逛网,还卖力追剧然后同时写曲创作。对各种事物的好奇程度远超过「猎奇」的柯智豪,会在奇观带来的感官冲击之后继续追问:然后呢?为什么?还有哪些可能?

-

专题

啤酒配前卫《春之祭》 类比咖的脑波交锋

这回的剧场约会,邀请到近年备受期待的剧场编导黄鼎云,以及白天上班族、晚上摇滚魂,近期以专辑《兄弟没梦不应该》强势回归的摇滚三人组「拍谢少年」,观赏的节目由黄鼎云点名出招,选的是连圈内人都认定高门槛的《春之祭》! 演出后众人黄汤下肚,抛开客套、直捣黄龙,竟「饮/引」出惊人言论编舞家萨维耶・勒华(Xavier Le Roy)在拍谢少年心中原来直逼浊水溪公社?剧场在黄鼎云脑子里,其实就是一场性愉虐?以《春之祭》的争议性为开端,双方逐渐展露彼此天马行空、毫不拍谢的脑内世界