楊莉莉

-

特別企畫(二) Feature 不按牌理出牌,超越學院框架

法國編舞家尚-克羅德‧卡洛塔

不落俗套是卡洛塔作品給人的第一印象,這點其來有自,因為他一直到了廿二歲才正式習舞,思維方式得以超越既有的框架。

-

環球舞台

環球舞台性、麵包、排泄與暴力

對天生反骨的戲劇工作者而言,許瓦布的作品不僅提供了最好的批判舞台,且其新鮮又抽象的論述仍保留甚大的詮釋空間。從觀眾的角度視之,許瓦布的作品帶濃厚超現實的黑色喜劇色彩,獨創一格的古怪語言有其哲理存在,血腥的情節別有所指,常一舉正中摧毀虛偽的表象世界。所以,儘管他筆下的角色滿口不離性與大便,他本人向被視為醒世作家,作品因而得以風行一時。

-

環球舞台

盤點曲折的人生經驗

在《盤存》中重要的不是個人的悲慘際遇,而是所有這些一一被盤點的事件,構成了社會的一個切面,進而形成一個時代的剪影。以連珠炮的速度道出,直如快轉的人生,話語因而產生一種緊迫性,壓抑不住,不得不說,最後彷彿發了狂,宛如生命消失前的最後回顧。米尼亞納表示:「這種迸發的言語為一種倖存的語言,一種吶喊,充滿了焦慮」

-

環球舞台

「你從街角彎進來的時候……」

《夜晚就在森林前面》是戈爾德思一九七七年為他的演員朋友依夫茲.費理寫的獨角戲,全文為一長達六十三頁的句子。如樂般的組織賦予劇作嚴謹的結構,使得這番長篇絮叨不僅亂中有序,且由於主題動機經過再三的變奏、發展,力道逐漸增強,最後交織匯聚成撼人的力量,主角無邊的寂寞與絶望的心態震懾人心。

-

環球舞台

一個神祕的啟蒙故事

尼學的演出即從女主角的觀點,視全戲為一啓蒙的故事。誠如尼學所指出的,戈爾德思在他的信函和短篇小說裡,以難以置信的筆觸,翔實地記載了自己第一次非洲之旅的所見所聞。《黑人與狗的爭鬥》卻如上述完全抽空了詳明的細節,而只保留最基本的雛形。

-

法國

孑然面對生命的終點

英年早逝的法國當代劇作家拉高斯,直到身後才真正開始受到重視。死亡、孤獨、旅程、返鄕是縈繞拉高斯作品的幾個重要主題,其劇本獨到之處,在於如詩句般清澈、晶瑩的對白,以及反覆再三的語言結構,極易上口,高聲朗讀有蠱惑的效果,抒情之際,又緩緩分泌細緻、不易言表的思緒與複雜情感。

-

法國

愛情或語言的勝利?

「為義大利與法國演員所平分,馬里沃的戲劇不斷地在激奮的演技與現實的假象、在劇情的機關與言語的漂移、在情感與文字之間游移不定。」 ──Bernard Dort(註1)

-

尋找百分百的表演雜誌

文本之外的文本

總地來說,戲劇與語言的關係是息息相關的,本篇企圖從從德、美、法、日等不同語系,或鄭重推薦,或區域分析,分別窺探這些語系裡的戲劇類雜誌所包裹的現象。

-

巴黎

迸發能量的肉身劇場

觀賞胡塞爾的舞台作品,不免使人聯想亞陶畢生所追求的一種獨立於言語之外的具體、物質化舞台表演語彙,一種先行訴諸觀衆五官的舞台語言,熔音樂、舞蹈、戲劇與多媒體為一爐,表演意象強而有力,演員精力迸射,全場演出爆發驚人的能量。

-

歐陸劇場

孤獨者的形象或女性主義的先驅?

《憤世者》之所以優於莫里哀其他同一主題之喜劇,即在於劇作家首度於劇中讓男女雙方各有充分表述自己立場的機會。維德志與米居爾之作,從相對的立場為本戲做了深入的詮釋,充分印證經典之作足以跨越時空之耐人推敲本質。

-

巴黎

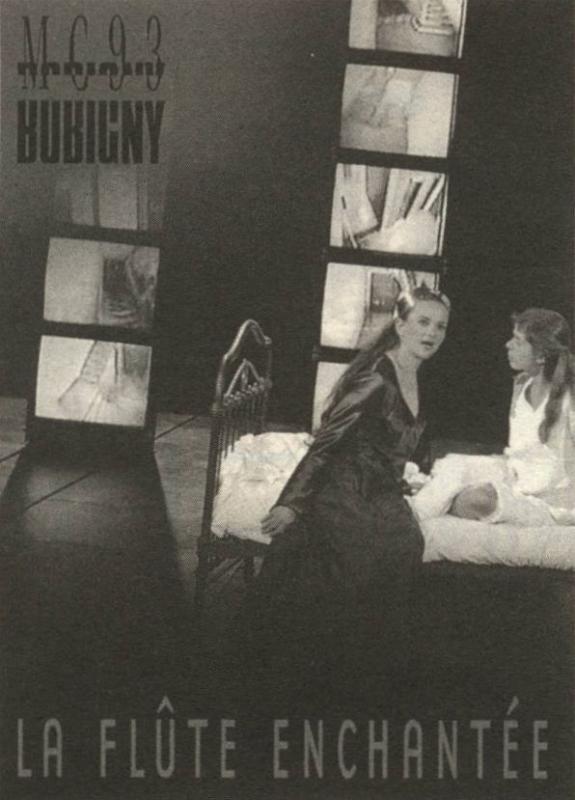

戲劇導演歌劇獻新藝

一九九九年度巴黎歌劇出現不少唱作俱佳的作品,其中《黑桃王后》、《無地斯》Outis與《魔笛》三齣歌劇的導演,面對不同的作品與挑戰,各有不同的導演考量,其導演意念頗値探究,其中或有可資借鏡之處。

-

巴黎

從戲劇到芭蕾的《克拉維果》

一九九九年尾的巴黎,著名法國編舞家羅蘭.柏帝(Roland Petit)推出舞劇《克拉維果》。故事雖出於歌德原著,但卻另闢蹊徑,從費斯力畫作擷取養分,凸顯歌德原作的巨大衝突力,同時充分發揮舞蹈的抒情特質,場面劇情張力十足、舞步精彩,將文學、舞蹈與音樂緊密結合。

-

歐陸劇場

重創原始語言悸動的《說─說之歌》

法國國立柯林劇院(Thtre National de la Colline)總裁亞倫.弗朗松(Alain Franon)指出「戲劇演出不是一面鏡子,而是一具放大鏡,戲劇表演以完全令人始料未及的角度放大呈現某些事件。」觀看其九九年執導的巴黎熱門之作《說─說之歌》,戲中熾熱化的演技與戲劇化的場景設計,在在發顯著戲劇演出這種顯微知著的功能。

-

歐陸劇場

精練意涵豐富的詩意空間

看似現實生活剪影的舞台設計,其實是經過精練的詩意空間,舞台設計的每一元素皆能跳脫侷促、有限的現實框架,進而觸動觀者的想像力。遠方的遼闊海景與無際的室內──相對於通常狹隘、閉塞、堆滿物件的寫實空間,建構本戲縱橫古今的恢弘格局。

-

歐陸劇場

你認識浮士德博士嗎?

一九九九年,歌德誕生二百五十週年。爲了熱烈慶祝這位德語文學巨擘之誕辰,歐陸各國重要舞台自然皆適時推出一代文豪的經典作品。法國導演安端.維德志生平兩度以《浮士德》,作爲自己開創「易符里社區劇場」與接掌「國立夏約劇院」的開幕戲,其詮釋的角度與表演策略,於今看來,仍渙發新意與深諦。

-

歐陸劇場

重見天日的《遺產》

「父子關係,更普遍來說所有的家庭關係,對我而言是一種命定的厄運,這與一切心理的根基無關。」──戈爾德思(註1)

-

歐陸劇場

毛澤東、惡龍或紙老虎?

從見面握手寒暄、拍照留念,到面對面坐下來談話,《喬治.龐畢度與毛澤東的會面》一劇的演員強調外交儀式的戲劇性,兩位主角彷彿參加一場缺乏眞實內容的歷史遊行,所有演員都演得非常興高采烈。不過,歷史上的眞實人物或許明知政治即戲劇的道理,卻並未意識到自己在演戲。這是戲劇(對話)與歷史(會談)的差別,然而二者又何其相像!

-

巴黎

是或不是

《是或不是》可說是一齣圍繞語言打轉的劇本,講的是言語溝通的曲解、誤解、胡解、強解、一知半解、大惑不解等各式不良的言談情境。由於一波接一波的言語衝突,以及兩位主角互補但又對立的發言位置,造成《是與不是》,比起莎侯特其他劇作,似有更爲生動的劇情與人物。

-

歐陸劇場

此景可待成追憶?

以《再會三部曲》無人不知的傳奇劇照當德國戲劇雜誌《今日戲劇》九七年十月號探討駐院劇團危機主題的封面,不僅因爲本戲爲柏林「戲院」的招牌戲之一,更重要的是,《再會三部曲》之所以成功,全繫於十六名演員無懈可擊的默契,使觀衆深刻感受到台上所見爲現代社會的縮影。《再會三部曲》可謂一駐院劇團的典範之作。

-

歐陸劇場

層層疊映的鏡照

「經典劇本的演出不在於顯現劇本的『一層』意義,亦非其『多層』意義,而是拓展界於意義與非意義之間的空間, 演出的目的即在於質問劇意本身。」 ──梅士吉虛(註1)