全作結構嚴謹,各項元素扣合緊密,整體節奏漸進,最後終於沈寂。在極小的時空裡完成一 精緻的小宇宙。

英國瞬間動力舞團《刺》

5月22日─24日

台北市立社敎館

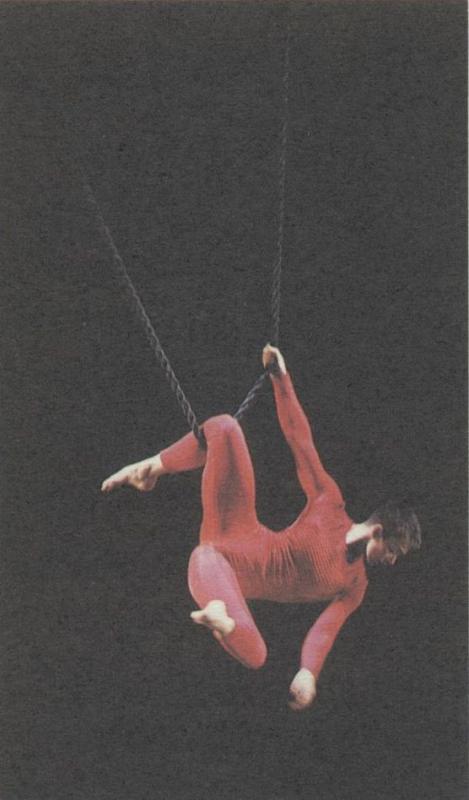

英國瞬間動力舞蹈團(Momen-tary Fusion)在今年五月台北藝術季演出的《刺》Stung,帶來對舞蹈形式與本質的嶄新探索。舞者以不同的方式懸吊在空中,如馬戲團的空中飛人,動作幾乎全部在空中完成。馬戲不僅是個噱頭而已,其他的部分如舞台設計、燈光、造型、音樂等等,都可看出該舞團以熱鬧的馬戲團爲架構,抽離出來種種與舞台以外世界相應的元素。

英文的stung是sting的過去式或被動語態,含有被螫刺的意味,其實stung的聲音,容易讓人聯想到stunt,特技,尤其是馬戲團高空特技。或許爲了與stunt有別,而選擇stung這個延長的雙母音,也暗示她們以瑜珈、體操、攀岩等將高空特技的動作組合放慢拉長的表演方式。全作的結構嚴謹,各項元素扣合緊密,整體節奏漸進,最後終於沈寂。在極小的時空裡完成一精緻的小宇宙。

舞作長達七十分鐘,並無中場休息,而是以舞台布置、燈光的明滅與舞者造型分爲五景。各景之間保持著詩般象徵性的聯結。整體以馬戲爲影射的根本,第一景是小引,第二景開始累積馬戲的元素,第三景達到高潮,第四與最後一景將先前建立起的馬戲結構,集中在單一元素上,加以拆卸。

動作功能性取代美感觀賞

首先是一身穿米色短緊身衣的舞者,在舞台左上方(以觀衆面對舞台爲準)高掛的圓錐形鐵圈,由各個平面、角度,開始一系列的動作。 其中有一些具象的元素,如像嬰孩蜷曲在子宮裡,似乎暗示著舞蹈源自與生俱來的本能與嬉戲的慾望。這些動作在其後的三人舞中,以不同的方式重複出現。這些動作可算是全作的精髓,提醒觀者舞蹈空間突破的可能,如舞者先以鐵圈底部的平面爲地平面的代表,所有的動作均以此爲基礎。然後以身體垂直穿過高懸的鐵圈,雙手抓住圓圈,使身體與之形成一個往下延伸的圓錐,這是在舞台平面上不可能達成的動作。作爲動作基台的高懸鐵圈,使得每一個動作的準確性都格外重要,對形式平衡甚至生命安全都有影響,動作的功能性而非形式的美感遂成爲焦點。

第二景由右前方進場的鼓手開始,在他進來之前,先以鼓槌丟擊爵士鼓,他身著黑色禮服,類似正式音樂會的演出,卻以如此戲謔的方式出場。他擊鼓的方式也是傳統與變革雜陳的,有時像馬戲團以金屬鑼製造緊張氣氛;有時像非洲鼓般以手拍擊,有時狂亂地以鼓槌敲擊。此戲劇性的入場與表演方式似乎有些過火,與全作安詳寧靜的氣質格格不入。這一角色的安排或許有導演的深意,他有時像導演或舞台總監以鼓聲指揮著舞者,有時又像馬戲團的小丑,所有的把戲只爲博君一笑。所有對馬戲的諧擬,在於引進制式化的情緒反應與期待,然後將其一一刪去。只是演員對角色輕重的拿揑有些不適當。

三位舞者在此景換著黑色連身緊身衣進場,僅在脖子上圍著藍色與橙黃色相交的羽毛圈,似乎象徵著想飛的記憶。舞者由舞台的兩側拉著繩索擺盪而來,展開一連串木偶般的機械式動作,同時爲舞者與觀者暖身。她們如鐘擺的搖盪及以單手或脚拉住繩索轉圈,將舞台化爲一完全的立體空間,強調向上的拉力與地心引力赤裸裸的競爭以及動作與身體的多面向性。這一點是傳統舞台無法達成的。

變化繁複、節奏平緩

第三景由一紅衣女子進場,紅色的衣服不及膝蓋,像是圓裙上穿到脖子。她的動作維持蹲姿,玩弄著由空中卸下來的圓錐形鐵圈,另兩位舞者穿著黃短衣進場也保持蹲姿。三人的蹲姿似乎影射馬戲團的小矮人。紅衣女子褪去紅衣,與兩人一同在又懸掛起的圓錐形鐵圈上展開一系列動作。三人各據一方,由不同面向重複或變化彼此的動作。

此時鼓手輕輕敲擊出馬戲團慣用的緊張鑼聲。舞者在極小的空間裡,做出如萬花筒般瞬息變化的繁複組合,節奏卻是緩慢平靜,而非馬戲團煙火式的快捷,因此對舞者的體力與精確度要求極爲嚴苛。最後剩下一人在圈上,將圈拆解後離開。另兩人再以黑夜入場,由垂直的繩索演出像獨輪車的動作,倒立走路,並做出全舞台最大幅度的擺盪。這一景是全作中最具馬戲形式也最熱鬧的部分。

第四景逐漸歸於寂靜。舞台上只有中央一開口向上抛物線式的長繩索。一穿紅色緊身衣的女子在繩上,純粹以身體的力量將毫無支持物的繩索化爲秋千,像一個巨大的結繩。配合的合成弦樂更強化視覺的延展,線條形式的優美使人忘記了動作的高度危險性。

此秋千的形式暗示著第五景的高空秋千。兩個米色緊身衣的女子,在秋千上做出類似馬戲團高空接人等動作,此時音樂完全靜止,鼓手也撤出,只有舞者的呻吟或喘息透過胸前的麥克風傳出。與先前的段落非常不同,這一段幾乎完全在同一平面完成,更強調動作的動態幾何平衡。舞者之間的身體接觸,在這一段格外明顯,但是與鼓手的音樂一樣,情緒的引進似乎只爲了削剝離動作中的情感因素。舞者的身體以各種形式重疊,交錯,所有的接觸都始於並歸結於功能性。幾次幾乎透露情緒的撫摸與相擁,很快地便化爲動作的一部分而遭到削減甚至蔑視。舞作最後以兩位舞者平行向上平衡的停格作爲結束。

延展出詩歌般的微妙情愫

她們原先在英國巡迴演出所設計如實驗劇場的小舞台,觀衆可以更近距離地感受到舞者所承受的危險與壓力;或是她們最早在維多莉亞式敎堂的訓練場,舞者直接懸吊於哥德式尖塔,與建築型式形成動態的對話。可惜該舞團在台北社敎館演出時,鏡框式的舞台疏離了觀衆的參與感。

舞團名字中的「瞬間」應指靜止的刹那,而非如中文翻譯的動力的瞬間。因爲該團的動作中,動力的行進是連續的,而靜止只存在於力量到達平衡的一瞬間,完全爲了下一個擺盪儲備動力。像詩的格律以時空的限制來強化美感的演出,懸盪的繩索與剝空的舞台,讓人體、燈光與音樂發展出詩般的冷冽凝練。舞者與舞者身體的接觸減到最少,情緒的表現也在動作精準的要求下降到最低。

但與講求高度技巧的馬戲或水上芭雷相較,瞬間動力舞團並不逃避情感,如翻轉時的呻吟以及害怕掉落所發出的喘息聲,反而透過高度形式化更增加聲音情緒的強度。與舞台上先前其他看似毫無情緒負載的音樂與元素造成對比,也與舞者平靜準確的系列動作形成對照;以聲音提醒或分擔觀者的憂慮(擔心舞者的安全),卻同時以動作撫平了或譏笑這憂慮的無謂。由於動作速度的延緩,對舞者身體的負荷加深,反而將馬戲、瑜珈、攀岩等技術性的動作提升到藝術的層次,使觀衆暫時遺忘動作的高度危險性。延緩的速度同時將令人目不暇給的高空特技,加上素靜冷凝的哲思空間,遂能在劇動與至靜之際,在繁複與極簡之間,延展出詩歌般的微妙情愫;在形式的絕對中,焠鍊出屬於情感的純粹。

文字|吳雅鳳 台大外文系助理教授