青年導演張凱福,幾年前的畢業製作以經典劇本《十二怒漢》為出發點,自此不斷思考還能如何與群眾對話,並將這幾年的想法與經驗匯聚成全新製作《十二》,與編劇張敦智搭擋,保留《十二怒漢》的陪審團原型,全面改寫內容,使其更靠近台灣文化。劇中以死刑議題,探問在民主社會裡,我們所謂的自由究竟是個人意志的展現,還是幻象一場?

《十二怒漢》為美國劇作家雷金納.羅斯(Reginald Rose)的知名劇本,一九五七年由導演薛尼.盧梅(Sidney Lumet)拍成電影後知名度更增,透過十二位陪審團的精采辯論使看似明顯的「有罪」的案情導向最終「無罪」的結果。導演張凱福自學生時期開始,便以不同形式發展此劇本的各種可能,除了演出呈現之外,亦舉辦素人工作坊,短短時間內湧上三百多人報名,他們選出十二人參加,從高二學生到七十一歲的長者都有。工作坊在歷經了兩、三個月的培訓後舉辦了「成果發表」,素人們的表現讓張凱福直呼滿意,然而更重要的是,他從這群不同的世代/職業/生活光譜的人身上看見台灣群眾的縮影,使得跳脫原著的《十二》逐漸成形。

人可以既感性又殘虐嗎?

如何突破經典、同時挹注台灣文化?是編劇張敦智在構思《十二》遇到的困難之一。「我原先是寫一個多聲混雜的劇本,讓十二種不同的價值觀激辯。後來發現是行不通的,多重的價值觀碰撞不等於多重的故事線,會變得很混亂。」

在閱讀大量的文獻資料與田野調查以後,張敦智發現人性的複雜之處不只在於個體間不同價值觀的碰撞,而是單一個體的思想本身就充滿了重重矛盾。他以田調經驗舉例,曾經有一個受訪者認為社會缺乏感性的溫度,人不能只為了錢工作。「聽起來是一位很感性、相信人的溫度的人對吧?」然而在問到對隨機殺人事件的後續處理態度,對方的回答是:「對於兇手,應處以極刑。」並表示一般的死刑都太溫柔,主張應讓兇手嚐到「以牙還牙」的恐懼。「原來寬容與感性無法畫上等號,有時候可能還伴隨著殘虐。」張敦智說。如是,《十二》的劇情開始有了巨大的翻轉,離原著愈來愈遠,聚焦於人性的矛盾。

被選擇過的自由

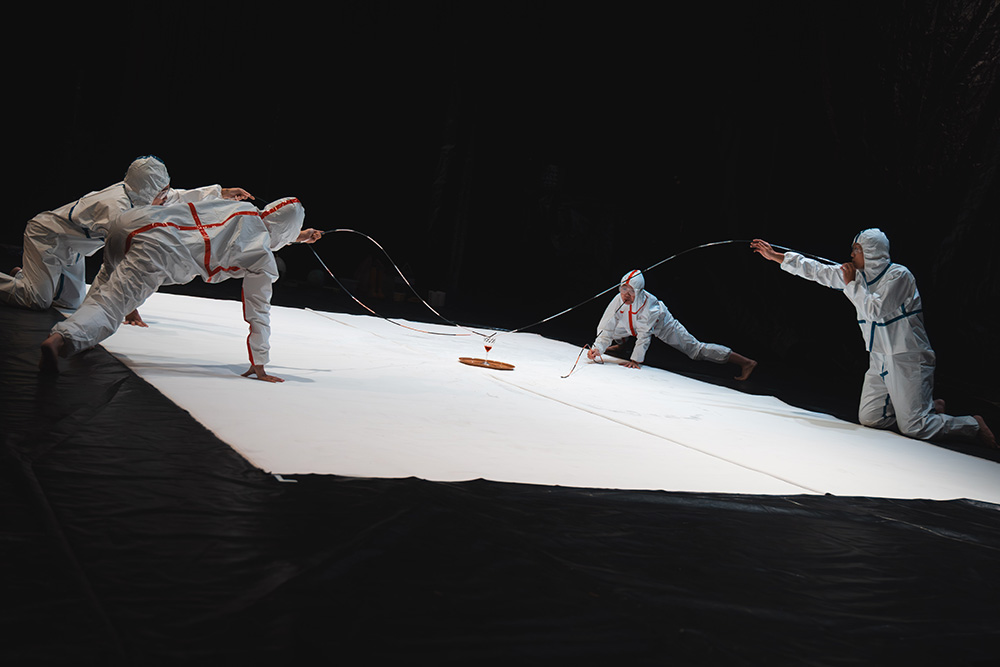

《十二》除了劇本上有所顛覆外,亦於表演形式加入影像鏡頭。「真的要講的話,『死刑』這件事情是可以無止盡討論下去的。」張凱福說。是故,欲強化自由本身的矛盾性,演出現場安排與舞台等比的螢幕,觀眾能夠藉此看見演員內心的跑馬燈,同時看見「鏡頭替你決定的視角」。

鏡頭的概念恰好與劇場表演展現了相反的意志──照理講,劇場觀眾應能自由選擇要觀看的一方,然而透過鏡頭,其注目視角將被干擾,例如舞台上的角色喊著反對死刑的台詞,螢幕播放的可能是贊成者厭惡的神情,如是一來,我們的腦袋裡會留下的,究竟是符合邏輯的答辯台詞,還是鏡頭為之決定好的真相?這就交給「自由」的旁觀者定奪了。