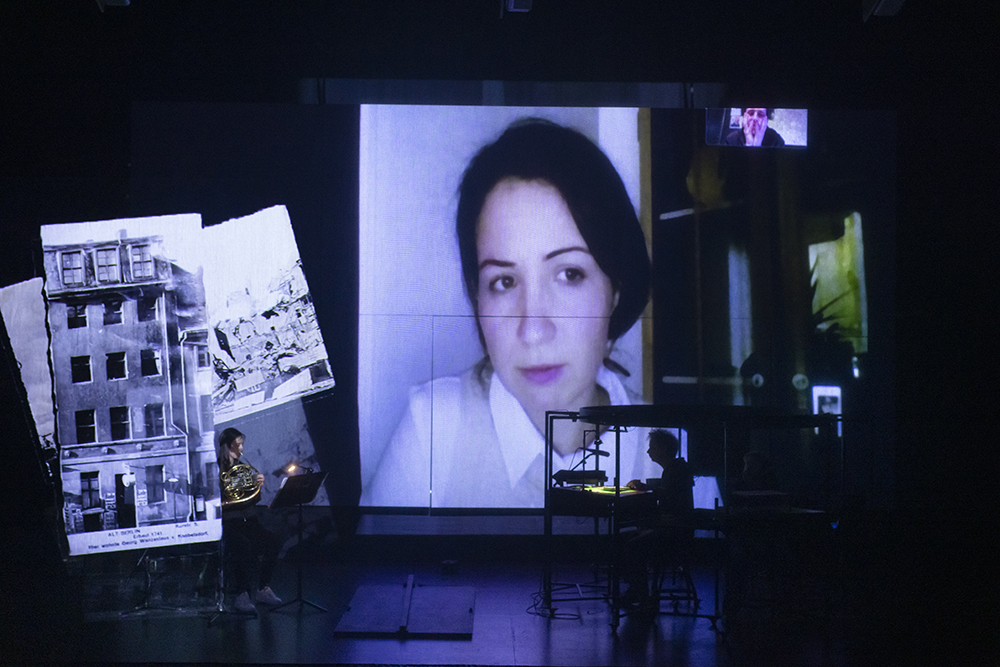

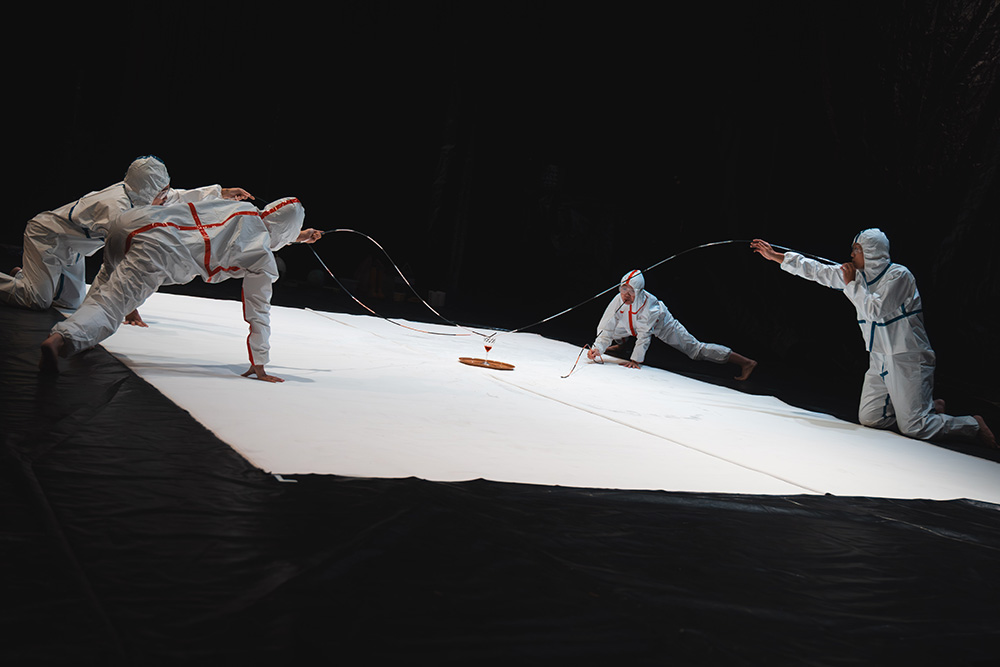

羅伯・勒帕吉×機器神《庫維爾1975:青春浪潮》

2023/3/24~25 19:30

2023/3/26 14:30

高雄 衛武營國家藝術文化中心戲劇院

2023/3/31 19:30

2023/4/1~2 14:30

臺中國家歌劇院中劇院

面對科技時代持續加速、愈趨破碎的時間感,當代劇場導演處理時間與節奏的方法,顯然分成兩派:要不刻意放慢,以更小的維度鋪排敘事與抒情的行進;要不賦予形式或內容更繁複的面貌,加強劇場元素的動態與流動感。而羅伯.勒帕吉(Robert lepage),顯然屬於後者。

出生於加拿大法語區魁北克的勒帕吉,集編、導、演於一身,藝術實踐橫跨電影與劇場,常在劇場作品中運用影像的語言。他對異文化的好奇與關注,也常顯現於創作中。今年受邀來台的作品《庫維爾1975:青春浪潮》(以下簡稱《庫維爾》),在演出形式上呈現他向來強烈的個人風格:精心設計的舞台裝置,燈光與投影巧妙的搭配,創造一個個不斷流轉的空間,帶領我們進入今不復存的1970年代魁北克市郊小鎮庫維爾。《庫維爾》一方面延續他長年自導自演的獨角戲命題,另一方面也是他持續轉化個人成長經驗,讓故事幻化為特定時空之情感結構載具的嘗試。