天還沒亮。

蘇文琪與她的創作團隊等在洞口,反光背心、頭燈安全帽、雨鞋、急難小背包……礦工似的全副武裝。

科學家駕著越野車來到,接了眾人,緩緩沿著隧道駛向地底一公里深處。半個多小時的車程,便有了體感的時差:地面上正值墨爾本的寒冬,地底下,卻彷彿回到台灣的夏天,潮溼燠熱。

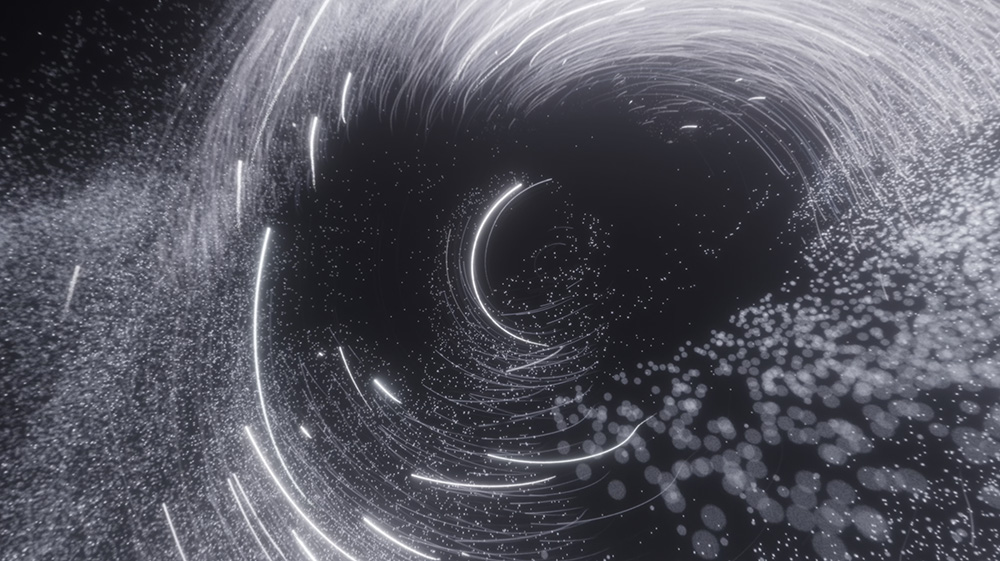

隧道的彼端是斯托爾地下物理實驗室(SUPL),為了追索「暗物質」——在宇宙成分中約占所有已知物質的5倍,我們浸泡其中、卻對它幾無所知的神秘粒子——在廢棄礦坑中打造的探測基地。

對於《暗宇之感》創作團隊中的其他成員而言,這是第一次與真實的科學現場親密相接。他們終於可以親身感知,蘇文琪持續訴說了近10年、依然意猶未盡的衝擊體驗。