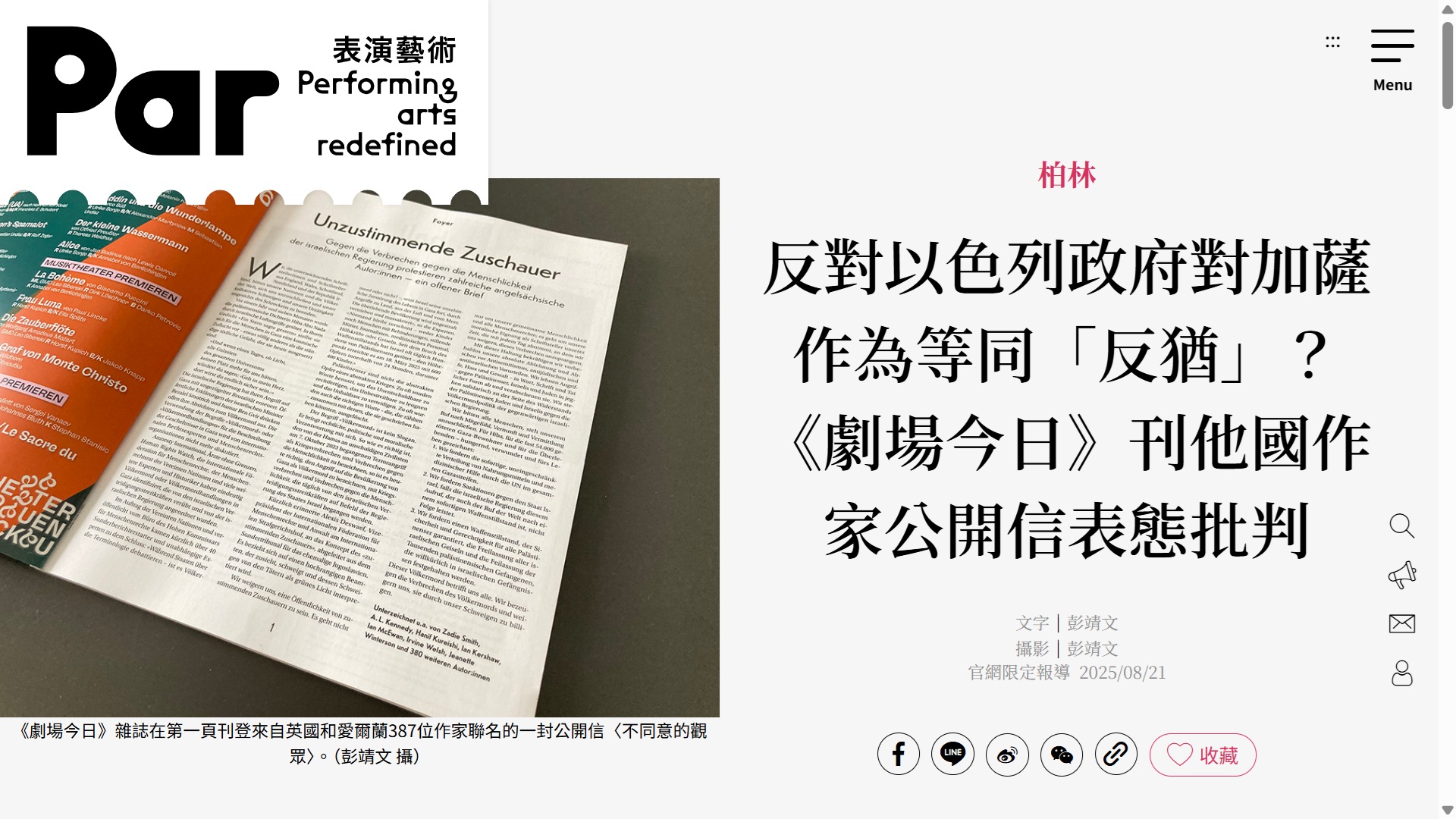

閱讀了貴刊於 8 月 21 日刊登的〈反對以色列政府對加薩作為等同「反猶」? 《劇場今日》刊他國作家公開信表態批判〉一文,深覺其中觀點值得進一步討論,因此希望藉此機會提供另一層面的思考。以色列深切尊重藝術與文化在社會中的角色。它們不僅展現美感與創造力,也同時映照出人類最痛苦的經歷。我們知道,藝術家、作家與文化界的聲音常常在語言無法承載之處挺身而出。他們有勇氣將悲傷、憤怒與渴望帶入公共領域,並把個人的情感轉化為共同的理解。

以色列深切尊重藝術與文化在社會中的角色。它們不僅展現美感與創造力,也同時映照出人類最痛苦的經歷。我們知道,藝術家、作家與文化界的聲音常常在語言無法承載之處挺身而出。他們有勇氣將悲傷、憤怒與渴望帶入公共領域,並把個人的情感轉化為共同的理解。

正是基於這樣的精神,我們仍須以清晰而沉痛的態度,鄭重反駁針對以色列的指控。以色列所對抗的並非巴勒斯坦人民,而是哈瑪斯,這個恐怖組織於 2023 年 10 月對平民發動大屠殺,屠戮以色列的家庭、綁架孩童與老人,甚至以張揚的態度公開散布其罪行影像。哈瑪斯至今仍將自身隱藏於平民社區、醫院與學校之中,將巴勒斯坦人民用作人肉盾牌。這種策略讓以色列人與巴勒斯坦人同樣承受苦難,而這場悲劇是我們不能忽視的。

和台灣一樣,以色列是一個開放、自由、民主的社會。在我們的國家,多元的聲音不會被壓抑:無論在劇場、報章或公共論壇,都能聽見尖銳的批評、充滿同情的呼籲,以及多元的觀點。民主的力量正體現在我們允許不同意見與表達,即便在戰爭時期亦然。我們相信台灣對此深有體會,因為台灣社會同樣建立在多元、韌性與自由之上。

也正因如此,藝術與文化承擔著重要的使命。它們不該被用來製造更深的分裂,或將整個群體簡化成單一的刻板印象。相反的,它們能成為橋梁——讓痛苦得以呈現、讓同理心跨越邊界、讓想像力為不同的未來開創空間。藝術始終使人類能夠以「人」的身分彼此相遇,而超越一切其他差異。

在紀錄片《Prophets of Change》中,我們看見以色列與巴勒斯坦音樂家攜手創作震撼人心的樂曲,用音樂挑戰恐懼,並促進理解。烏姆阿法姆美術館(Umm el-Fahem Art Gallery)則作為一所阿拉伯文化博物館,獲得以色列文化部約 2,200 萬新謝克爾(約 610 萬美元)的資助。美術館不僅展出巴勒斯坦、阿拉伯及以色列猶太藝術家的作品,還開設藝術課程、舉辦駐館計畫,並探討巴勒斯坦的歷史敘事,讓阿拉伯與猶太藝術家能在此共同交流,展現多元文化交融的豐富內涵。而在多語嘻哈團體 System Ali 的舞台上,不同背景的音樂家以希伯來語、阿拉伯語、俄語與阿姆哈拉語同台演出,彰顯了藝術在承載複雜性、體現尊嚴與促進對話上的力量。

在這艱難的時刻,我們鼓勵的不僅是對話,更是藝術上的合作。以色列與台灣藝術家在戲劇、音樂、舞蹈、文學與視覺藝術上的共同創作,能為觀眾提供全新的方式去面對悲傷,並孕育希望。這些合作並非要壓抑痛苦,而是共同承擔、彼此分享,並將其轉化為創造力。

以色列駐台辦事處始終敞開大門,並致力推動雙邊文化交流。我們相信當以色列與台灣藝術家共同創作時,他們向世界展現,即便在最黑暗的時刻,人們依然能跨越差異、彼此伸出援手。這正是文化的真正角色:不在於將複雜的現實簡化為口號,而在於提醒我們彼此共享的人性。