Search 進階搜尋

-

愛戲一族

懷夢歌舞的少年維特們

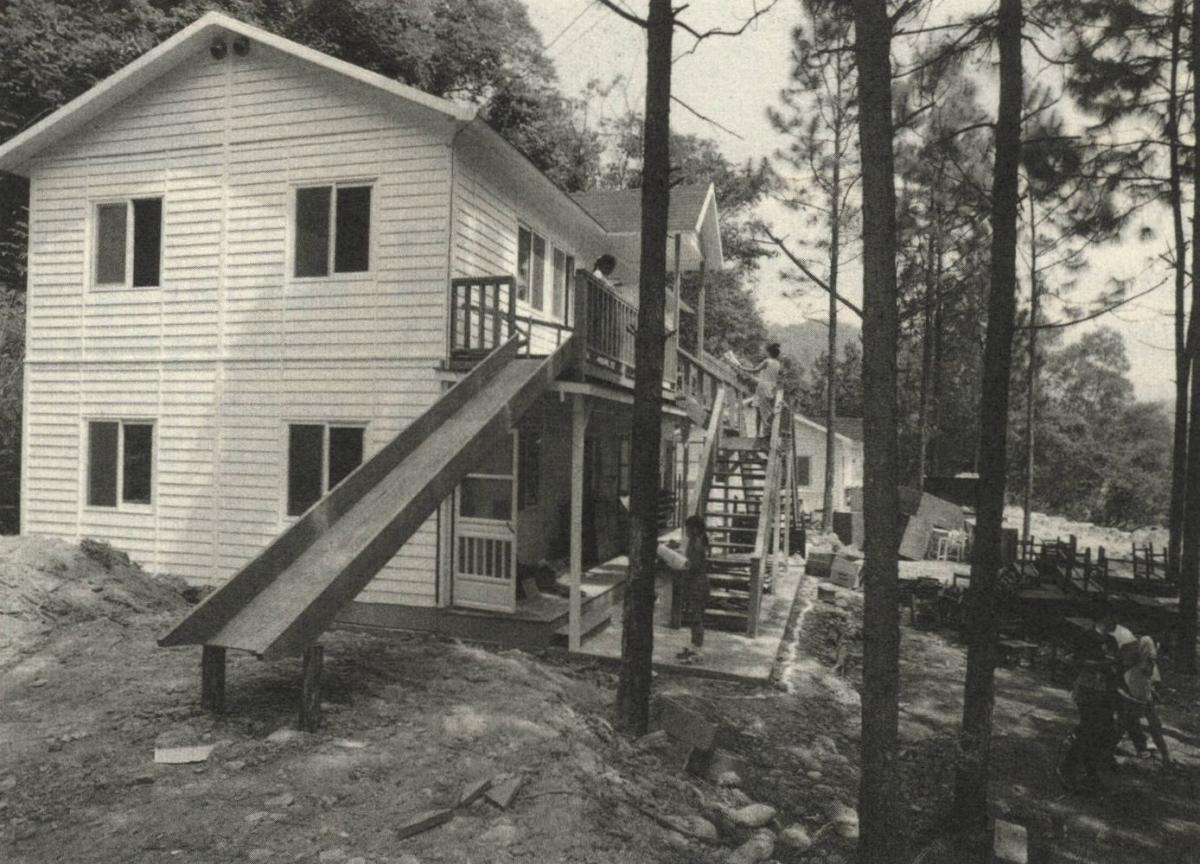

因為以年輕人為取向,新世代劇團的歌舞劇強調的是流行性的音樂和街舞;這次《帶我飛翔》的歌舞份量要比創團作增加許多,於是,練習歌舞成了每天行程的重頭戲。

-

異人館

我的身體,我的劇場

在小劇場十多年,阿忠歷經、見證了台灣小劇場發展中許多重要的事件,或者也可以說,其實他就是其中的一部分。

-

表演書房

關於精神醫學的自我合理化

「天才與瘋狂往往有著某種程度的關連。」奧斯華以精神醫學教授與業餘小提琴家的身分探究藝術、天才與瘋狂之間的關連,而表現在舒曼等藝術家傳記裡。藉著精神醫學之便,奧斯華名正言順地闖入天才的神聖殿堂,窺探大藝術家的心靈活動。

-

特別企畫 Feature

下一場百年大計

表演藝術是一門多元且多變的藝術,對於課程的彈性、教學的靈活都有一定程度的助益。在培養國民美學内涵的前題下,藝術教育在九年一貫課程中,應由藝術槪念、美學觀察而基本技術培養等方向,分齡循序漸進。學校除了軟硬體兼備外,也應嘗試靈活調度教學空間與環境,直接親近藝術才能真正認識藝術。

-

特別企畫 Feature

牛步化的摸索階段

在九年一貫制國民教育的「藝術與人文」領域裡,加入了戲劇方面的課程,此舉固然令表演藝術界欣喜,但由於師資缺乏,加上政府並未提出有系統的師資培訓計畫,使得這套課程被打了一個大問號。

-

特別企畫 Feature

在藝術的空氣中學習

近十年來在民間多位教育工作者努力推動下,以迥異於政府的體制外觀點興學,開創出一股新的教學觀念和力量。教育部在研擬九年一貫課程時,也曾借助其教學及課程規畫的經驗。在這些學校裡,藝術教育不是一門單獨的課,而是如空氣般隨處存在且自然。

-

回想與回響 Echo

扒開一道裂縫,顯現「肉體」

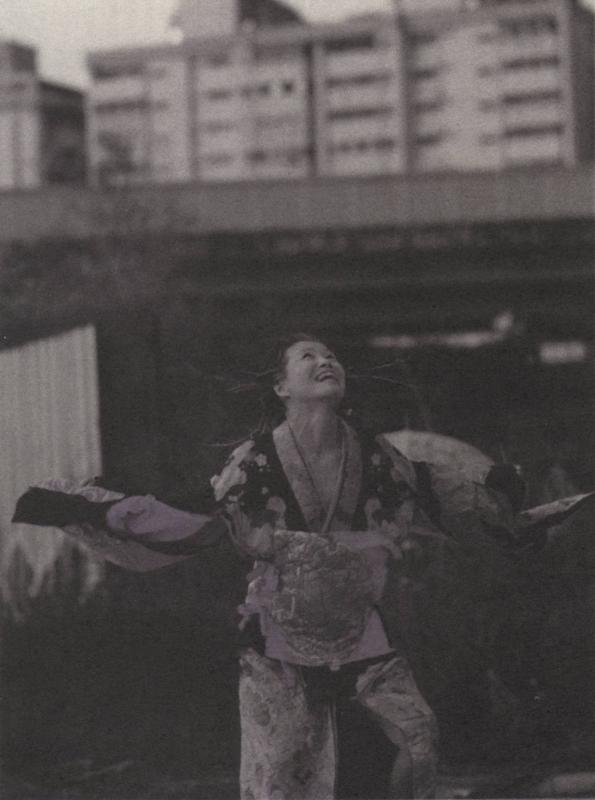

在這個作品當中,Kanoko要觀衆穿越社會、文化賦予在人的「身體」上的想像,將視線停留在「肉體」上面。Kanoko的舞台是以蟲子的眼光看出去的世界。

-

音樂

在山水之間,在桃源之境

若說這次海洋四重奏整體的演出是非常成功的,那麼凱特爾的功勞實是要佔另一大部分。他的演奏時而恬靜的鄕村風格,時而又冷凝如冰雪天地裡的滴露,晶瑩而透明;更重要的是,凱特爾總是適時地知道,在襯托其他團員時收斂表現,該自己獨當一面時,更不會有任何遲疑地傾神投入。

-

音樂

沒有對焦的貝多芬「獨白」

陳必先的演奏有著太多彈性速度的變化,我們可從音樂聲中,明白了解這是一位看重音色美感,更在意樂句表情的演奏家。這種演奏風格彈奏起浪漫樂派作品自有引人入勝之處;但是拿來用在古典樂派的協奏曲上,卻會顯得相當地不自然。

-

音樂

宛如珍珠般一顆顆串起

陳必先幾乎只在獨奏的樂段做彈性速度的變化與表情,只要是與樂團同時演奏的樂段,她絶不主導音樂的方向性與表情,完全由樂團發揮。這是很特別的詮釋,所以整個樂章讓人覺得非常地完整,沒有任何切割的感覺。

-

音樂

一次「導演」觀點的歌劇演出

當北市交的歌劇製作頻頻啓用外國聲樂家之時,國立臺灣交響樂團留給華人聲樂家一片表演空間的做法確實彌足珍貴。整體而言,吳淨蓮導演的手法有點新潮但又不至於太顚覆,《塞維里亞的理髮師》稱得上是該團近年來最成功的歌劇演出。

-

舞蹈

唯美與狂野

善用道具是林麗珍的特長之一,加上張鶴金的舞台設計與鄭國陽的燈光設計,既寫實又抽象的自然界景象應運而生,在意境的營造上可圈可點。

-

舞蹈

被壓抑的沉寂

〈春芽〉、〈秋折〉等段落,均以極緩而沉重的走步移動,雖然頗有圖像式的詩意,但表演形式過於單調與深沈而造成令人疲憊的不悦感。

-

舞蹈

不安的身體黑洞的所在

《斷層》出現了一些摔倒的動作,這個讓自己「往下沈淪」的力量也是過往少見的。與其放棄嬰兒油的繼續開發,我寧可見到勇於把自己摔在嬰兒油上的光環。

-

舞蹈

盼顧身影

詹曜君的個展,可以說是近年在台灣結合活動影像創作較為出色的演出,雖屬實驗性質,其創作的複雜度卻經得起考驗。

-

舞蹈

解開台灣舞蹈月娘的神話

蔡瑞月的十一支舞作因重建而重現舞台,這是台灣舞蹈史空前的大工程;是當時代社會面貌的寫照;而它更大的意義在於一個舞蹈家面對藝術所展露出的真、善與美。

-

戲劇

超文本表演,誇語言書寫

《蒙馬特遺書──女朋友作品二號》不多加任何台詞情節,但卻是以重組敘事結構的方式,和原著以及它的讀者對話。這樣「忠於」原著的劇場呈現,也許有人以為未能超越原著小說文本的成就,但實在又比時下文學市場機制對原著的習慣閱讀,更高明且内斂。

-

戲劇

在私人夢魘與集體記憶之間的一道裂縫

九二一的震動,或許只是讓王墨林積累多年的某種不安情緒(如同地層所累積的能量),碰到釋放的缺口。要我們去面對像王墨林這樣一個人物的生命情境,其實是有點尷尬的──尤其當我們看到的是一個既放不下批判的姿態,卻又脆弱地難捨溫情與救贖希望的矛盾體。

-

影與音的對話

在世界的另一端散步,或搖滾

賈木許的電影就像是一條清幽、靜謐的散步小徑,緩慢與悠然是必然的節奏,牽動內在一些細小的、深刻的迴光印象。

-

名家訪談

做戲成癮,全憑頓悟

擔任北京京劇院《宰相劉羅鍋》總導演的林兆華,曾多次與今年的諾貝爾文學獎得主高行健合作,以《絶對信號》等作品震驚了大陸劇壇,被視為大陸小劇場的拓荒先鋒。在訪談中,林兆華除述及此次《宰相劉羅鍋》的創作心得外,並淺談多年來從事戲劇導演工作的體會。