在鍾明德撰述的《舞道》,這本闡述所謂「劉氏舞道」的書裡,將「氣身心三合一」此一文學書寫的修辭學語詞,移植到對舞蹈技法的敍述中。然而即使在《黑潮》,劉紹爐仍然沒有解決如何將「氣」轉化爲一種表演?如何從形而上的認識論轉化爲形而下的實踐論?

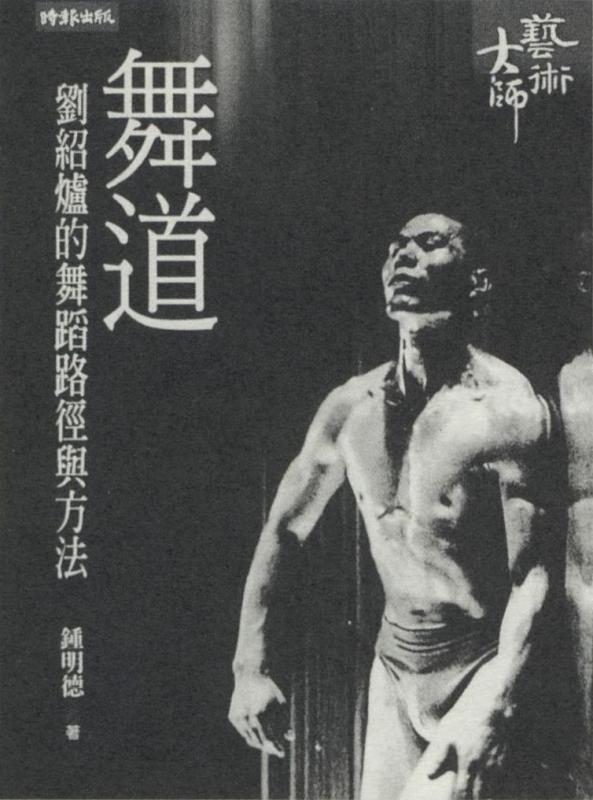

在鍾明德撰述的《舞道》這本關於「劉紹爐的舞蹈路徑與方法」的書中,所謂「劉氏舞道」的身體觀雖被作者言之鑿鑿,然其話語的操作只是反覆地在談「氣身心三合一」此一原本適用於文學書寫的修辭學語詞,而劉紹爐將之移植到對於舞蹈技法的敍述文類中,讀來不免令人有過度玄妙之感。劉紹爐雖儘其可能予以實質上的詮釋,其範疇仍無法破除「假說」的籓籬,因此,劉紹爐屢屢提到「身心合一」或「氣身心三合一」等爲他擇定的創作原點,卻在他的作品裡一直無法較爲呼應地被具體化。即使在他最新推出的作品《黑潮》(1999),劉紹爐仍然沒有解決這個問題:也就是如何將「氣」轉化爲一種表演?如何從形而上的認識論轉化爲形而下的實踐論?

如何證實氣身心舞蹈源自內在的動力?

若按照鍾氏之詮釋:「劉紹爐在節目單上所強調的『氣身心』,在這種純粹、無礙狀態中,眞正達到了物我合一的境界」(見《舞道》P.110)。不管這樣的詮釋是否仍然只是一種文學書寫的敍述方法,要問的是:「力」的具體存在被這樣抽象化了以後,精神可以永恆,身體/主體如何處置卻完全不提,然而當主體不存在,精神的永恆性將依附於何處呢?到底我們看到的不是一個涅槃的肉體景象。

當意圖要定義「力」與身體/主體存在的關係時,在「身、心、靈」舞蹈的創作者話語中,大都喜歡利用「內在身體」的概念生產出一些「假想」;也就是利用了舞蹈技法中原本重要的「外力」與「內力」的辯證關係,而過度強調其中「內力」這一部分,偏偏「內力」這一部分的說明又都是一些「假說」論。從美學的角度來看,「假說」也是一種想像的話語,必須假借具體的形象,按照一定的審美理想,通過對比、誇張等方法進行對理論建立的推論。而編舞家想像的對象旣是身體,想像的工具必然爲舞蹈語言,如同芭蕾、體操等都有自己的一套語彙(規定動作)與語法(動作組合的方式)。從以日本「能」劇建立起步行語言系統,發展到前衛舞蹈的「舞踏」,已成爲一套完整的舞蹈語言,而從這套動作語言系統即可看出,慢動作對於身體運動而言,不是一種虛像的存在而是可以成爲可操作的實體。

「身、心、靈」的編舞家以中國那一套「陰陽說」爲已知的基礎,在實踐的過程中產生一些現象,然後將之演繹成爲「身、心、靈」的理論。但是如何運用意識想像的內驅力流動所產生「內力」,來辯證「外力」所產生的形體塑造,才不至於走火入魔到「脫魂」(ecstasy)或「憑靈」(possession)的起乩狀態,卻是包含劉紹爐在內的「身、心、靈」編舞家們所不曾完成的。

劉紹爐所謂的「氣、身、心合一」論只是一個哲學概念,而不是用於解剖學上的實質身體可以驗證的;他以「氣、身、心」想像建構的身體毋寧是指涉精神的意味,而做爲「責任主體」的身體,在「精神=身體」的「無礙狀態」中不在時,劉紹爐所強調身體的自由度,大槪只能說是一種幻象吧?

因嬰兒油產生的「無礙」運動,其實是一種假象

不管在《移植》(1995)襲取中國武術套招之形式,或《黑潮》(1999)表現在「次地板」(鍾明德語,意指「嬰兒油所形成的薄膜」)上的「氣、身、心三合一」的意境,劉紹爐都同樣沒有解決一個身體必須藉著對另一個身體的頂、擠、推、拉等助力才能產生所謂「無礙」運動的矛盾性。

而劉紹爐在《舞道》一書中談到他對舞者的基本訓練之一是:「躺在地上,分別以骨盤、腳、手、脊椎、軀幹、腰及胸腔爲動作起點來帶動整個身體,重點在於用地板來按摩我們身體的各個部位。」(見《舞道》,P.118)

從這一段文字敍述中,身體的力似乎都被地板吸收爲一種阻力,即使如此,身體之力與地板之力間的「力的相互作用」所造成的「流力」(effort),皆可視爲一種能量的來源。在《黑潮》中,舞者的身體在嬰兒油地板上滑動時,因「力的相互作用」而產生的流動感,卻爲「次地板」所抵消,而形成了鍾氏所謂之「無礙狀態」。所謂「無礙」,其實僅是肌肉擴張的物理性的力被知覺思考上的力取代。

嬰兒油雖然讓身體在「次地板」滑行,意圖擺脫地心引力,但是他不得不也要藉著一個身體對另一個身體的頂、擠、推、拉等助力,給予「無礙」的破壞。因「次地板」的滑行所造成的自由度,一瞬間又要被頂、擠、推、拉等力抗壓「歸零」(與鍾明德在《舞道》書中提及之「歸零」含意相反,P.178)。

因此回頭來看《黑潮》,就看出了鍾明德的「假說」是一回事,劉紹爐的舞蹈技法又是另一回事。除非昏迷、熟睡、死亡時,否則所謂「無礙」應是來自力的平衡,而不是來自嬰兒油。相對於西方芭蕾,其運動能量則是來自對力的平衡破壞,而產生更強烈的生命力爆發;這原是康德哲學對這種爆發力乃呈現了精神上的崇高感的肯定。

身體在地板上的自由度不過是一種幻象而已,更何況身體受制於「次地板」與地心引力之間的張力,運動時的動與靜/快與慢,不但無法呈現因力的平衡被破壞而反映出生命力從暫時阻礙到爆發的崇高感,反而呈現出如行走在動時的一種小心翼翼,卻令觀者時刻擔心「次地板」上直立的身體隨時有傾倒之虞。即使倒下去吧,身體在地上往前滑動,一點也讓人看不到在水中的優游自在,反而像擱淺在灘上的魚,奮力往前游。

因慢動作的拘謹而產生的斷裂

西方芭蕾利用髖關節外翻的行走,以身體垂直的平衡感來解決地心引力的問題。而東方傳統舞蹈卻選擇腹式呼吸的提昇及沈落,創造出身體運動時快與慢的精神屬性去融化地心引力的阻力。因此即使身體在靜/緩的狀態下,不過是神經中樞在調整全身骨骼及肌肉對抗重力而產生的平衡感,因而慢動作不是消極化的鬆弛,而是力的平衡。日本禪學大師鈴木大拙說過:「當自我在動,你若企圖抓住它,它就會立於一種不動的狀態,當它不動,你若企圖抓住它,它就會轉而爲動。」大師的話提示了搞「身、心、靈」舞蹈的人要把慢動作視爲是一種動的潛伏,即使身體在靜/緩的狀態下,總有一部分骨骼及肌肉處於一種收縮、拉緊的用力狀態。

嬰兒油上小心翼翼的動作,雖然維持了暫時的平衡狀態,但劉紹爐似乎沒有發現到時間/速度卻被拘謹的動作切得斷斷續續,因而做爲意味著一種時間、速度,甚至是一種感情的「力」,在《黑潮》這支舞作中,已變成一片虛無化,慢動作在這裡只是爲了維持危顫顫的平衡。這種靜態並不是一種由精神屬性反映的情狀,卻是一個弗洛姆說的「腦化作用」(cerebration)而已,意思是說,我以爲我感受到了,實際上只是在想那感受,我整個人的眼、手、心、腹卻什麼也沒抓到。

無論動或靜,都是一種載有生命狀態信息的符號,若是能夠通過解讀而理解這些訊息,就可以理解運動的意義。就像呼吸雖是構成舞蹈內在韻律的重要因素,但原本自然的呼吸若沒有經過爲配合表現而做的調整的話,身體仍然只是一個存在於現實間的相貌,而無法轉化爲指涉的符號。《黑潮》中的慢動作因爲時間的刻度被抹拭掉,原本因時間拉長而造成身體意識持續發展出來的悠遠感,卻反轉爲如在黑暗的時間迷宮中繞不出去。

「氣身心三合一」強調身體的自由度,反映了市民文化重新反思物、心,進而到醫療的身體觀,對於自我具有一定程度的淨化作用,「法輪功」風靡於華人社會即爲一例;然而《黑潮》中舞者以「僞皮膚」(指舞者的半裸穿著)在以嬰兒油所形成的隔膜在塑膠地板上滑動時,卻意味著對裸體羞恥感的保護膜與隔膜之間造成的一種虛構關係。「僞皮膚」與「氣身心」的動作齊舞,似乎諷刺著肉體/皮膚即使在「次地板」上游動,身體仍然不是我的身體,身體仍然是社會的身體,那又何必把嬰兒油視爲是「物我合一」的聖物呢?

文字|王墨林 表演評論者