Search 進階搜尋

-

即將上場

莎士比亞的音樂世界

傑佛瑞.史旺(Jeffrey Swann)是當今國際樂壇極受矚目的鋼琴家,曾獲義大利米蘭Dino Ciani國際鋼琴大賽首獎、布魯塞爾伊莉莎白國際鋼琴大賽首獎及紐約靑年音樂家大賽首獎,並應邀在世界各地巡迴演出,與許多知名樂團協奏演出。 此次來台演出的曲目全是根據莎士比亞著作而完成的。包括貝多芬的d小調奏鳴曲〈暴風雨〉、普羅高菲夫的〈羅密歐與茱麗葉〉、史麥塔納的〈馬克白與女巫們〉、舒伯特/李斯特的〈莎士比亞小夜曲〉、德布西的〈孔雀之舞〉及孟德爾頌/李斯特的〈仲夏夜之夢〉。

-

即將上場

芭蕾舞劇《仲夏夜之夢》

美國洛杉磯古典芭蕾舞團首度來台,將帶來莎士比亞、孟德爾頌鉅作,全本芭蕾舞劇《仲夏夜之夢》。是一齣改編自莎士比亞世界名著,音樂改編自孟德爾頌作品的古典芭蕾舞劇。 此劇最吸引人的是如夢似眞、如眞似夢的氣氛。在這裡,愛情經過一場仲夏夜之夢後,每各人找到他的所愛。當夜暮低垂,仙子又再出現時,也許又是另一場仲夏夜之夢,全劇結合了文學、音樂、舞蹈。

-

即將上場

即將上場國立台灣藝術學院《馴悍記》

國立臺灣藝術學院戲劇系自八十三年藝專改制以來,日間部師生舉行首次對外公演,推出由邵玉珍導演的莎士比亞名劇《馴悍記》。 《馴悍記》是莎士比亞喜劇時期的作品,一部充滿反諷與誇張的舞台喜劇,劇情敍述兇悍出名的凱瑟琳雖然貌美多金,卻潑辣刁鑽,年輕自負、生性愛冒險的皮圖秋,定意要娶凱瑟琳爲妻。不知皮圖秋究竟如何馴妻,甚至讓凱瑟琳贏得良妻美眷的頭銜? 此次《馴悍記》由孟振中舞台設計、藍俊鵬燈光設計。可現場索票或團體索票。

-

焦點

能劇其實比舞踏「政治」

不管從演出形式、舞踏「系譜」上的傳承來看,本月即將來台演出的「大駱駝艦」,都相當「古典」。不過,當磨赤兒談到前衛的舞踏與日本最傳統的能劇時,我們會發現,其實能劇比舞踏還要來得「政治」。

-

焦點

釵可斷,愛難催

國光戲團這次不演京戲改唱崑曲,推出的是不同一般才子佳人的《釵頭鳳》,除了華文漪精緻的表演外,也希望看見整體的用心。

-

焦點

美麗的旋律及其他 舒伯特的歌

舒伯特的天才近於莫札特。他一揮而就,猶如宿構,源源不絕寫出自然流暢美麗的旋律,從沒有勉強造作的地方。舒伯特的音樂不可思議的貼合於詩的極細微隱密的轉折。詩人經營的難以捉摸的溫度光線氣味心情,被那音樂,準確的擊中,甚或讓我們更深刻的感知。

-

焦點

古典、流行的另類接觸

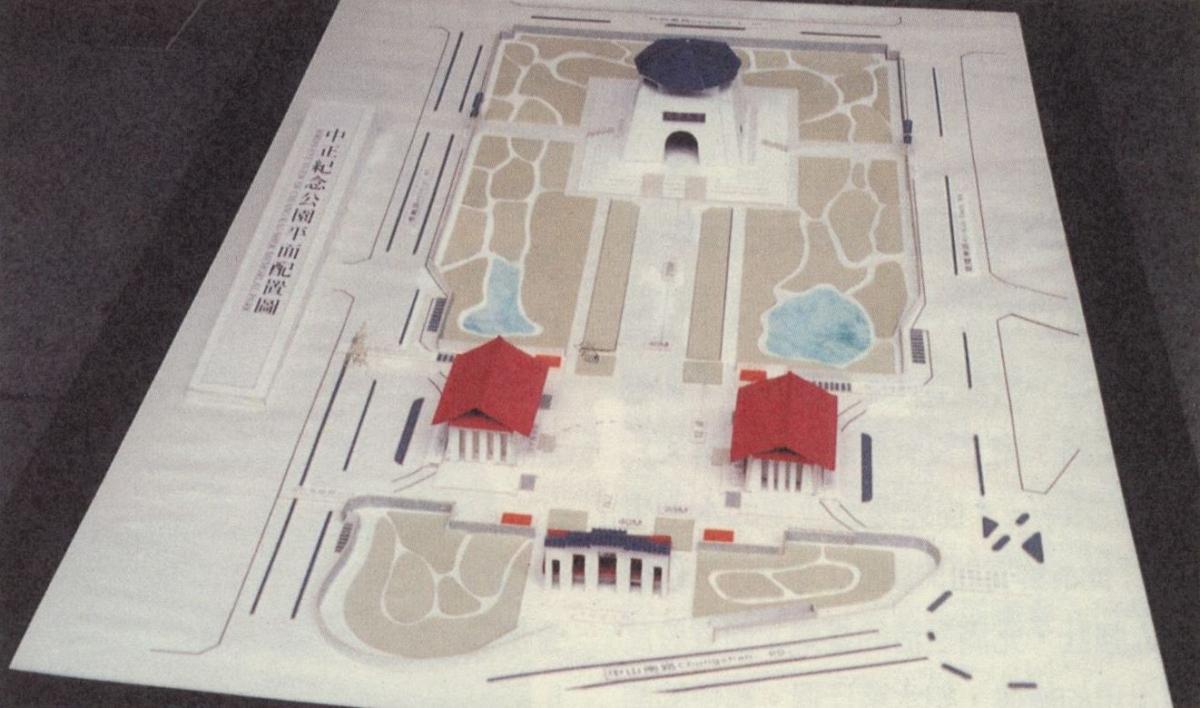

在一九九〇年七月七日的羅馬,全世界最令人心碎的三個聲音「同時發聲」。過沒多久,全世界的大都會都要搶著主辦這三大男高音的戶外音樂會。古典音樂的市場從此再也不受經濟低潮的影響,反而把從來沒有接觸過古典音樂的人,帶進了音樂的世界。五月,這股旋風將吹至台灣,卡瑞拉斯、多明哥將與流行天后戴安娜.羅絲於中正紀念堂廣場,聯合演出一場戶外音樂會。

-

世界民族樂器

金碧輝煌,有神有靈的甘美朗樂器

如果要問東南亞最重要的是那一種樂器,其答案必定是鑼。鑼在東南亞歷史悠久,分布廣被,用途極多,幾乎每一地區都找得到。最大部分的東南亞鑼屬於凸心類,古代東南亞及中國西南的部族酋長或國王以銅鼓爲重器,有權力及魔力,至今仍有極高的地位,東南亞許多文化較發達的地區將一連串鑼組織起來演奏旋律。因此在音樂上就稱之爲鑼群。鑼群文化(Gong-chime culture)最大及複雜的組織,也是最佳的代表則非印尼的甘美朗莫屬了。

-

追憶與悼念 In Memoriam

姚一葦走了!「太可惜啦!」

四月十一日上午十時卅二分,戲劇學者姚一葦因冠狀動脈阻塞突發於台大醫院病逝,享壽七十五歲。

-

異人館

非常林奕華.非常GAY

提起林奕華,國內劇場界對他應該旣熟悉又陌生。他是香港有名的文藝靑年,電影、劇場、舞蹈、小說這些所有文藝靑年逃不掉的「宿命」,在他身上都一一發揚光大。還有一項文藝靑年「充分非必要條件」的宿命恰巧也充分在他身上:同性戀。

-

鮑許訪台日記

碧娜.鮑許旋風過境台灣

碧娜.鮑許(Pina Bausch)來台期間,我有幸臨時出任她的個人接待。在與她近距離接觸一週後,留下的記憶,至今回味無窮。

-

回想與回響 Echo

碧娜一九九七在香港

碧娜旋風,其實從去年十月碧娜與烏帕塔舞蹈劇場的團員到香港停留三週,爲新作尋找創作靈感開始。在香港藝文界人士熱心帶領他們走遍香港大街小巷、吃盡各地山珍海味之後,今年三月碧娜他們回到香港,展現在藝術節觀衆眼前的作品,也充滿香港居民的生活剪影。

-

回想與回響 Echo

不完整的作品,完整的碧娜

在台北看《康乃馨》,感受極端複雜。碧娜.鮑許雖未親身到過台灣,但通過種種轉介,早已「有形」地影響了八〇年代以降台灣的表演走向因此,十五年後,在台北的舞台上初識碧娜,不啻是一次無比親切的「重逢」。

-

回想與回響 Echo

嶄新的觀舞經驗 《康乃馨》觀後

在移植前衛的經驗裡,台灣有許多控訴、嘶吼、歇斯底里以及諸多作者的喃喃自語,這次碧娜.鮑許又帶來了另類的理性,一種受過禮敎的野蠻,夠嗆!

-

回想與回響 Echo

讓比賽發揮正面的作用吧!

一年一度的台灣區音樂比賽又熱熱鬧鬧的於北中南三地再次展開,評審、工作人員、參賽者、家長們忙碌的穿梭於比賽會場中。但是在熱鬧風光場面的背後,這項動員龐大的比賽歷年來經常被譏評爲台灣音樂界一年一度的大拜拜,花費的金錢、人力與所收到的效果完全不成比例,要求檢討改進的呼聲歷年不斷。而每一年在比賽期間或比賽結束後,抗議電話與陳情信函更是滿天飛。

-

特別企畫 Feature

揭開方法演技的神秘面紗

「方法演技」的創始人是莫斯科劇院的名導演、演員史坦尼斯拉夫斯基。它是一套根植於心理分析、感官、情感經驗的表演體系,它一方面非常科學、一方面又極富有想像力。同時,方法演技也可以視爲一種生活方式和態度,它讓你(妳)去欣然接受生活中所有的經驗。

-

特別企畫 Feature

發現亞歷山大技巧

亞歷山大技巧(Alexander Technique)是一種平衡身心、維持輕鬆自由姿勢的技巧,它是一種表演前歸零的準備。它和禪宗有異曲同工、精神相通之妙,對東方人來說應該是更容易親近瞭解的。

-

特別企畫 Feature

方法演技的精湛演出:《四種面貌》

「方法演技」的重點是深入地去認識自我、認識自我生理和心理的一切旣有條件和能力。就像音樂家瞭解他(她)的樂器,演員也要瞭解他(她)的樂器(演員身心的一切),深諳方法演技箇中三味的彼德.瑞奇曼,在下面的訪談中,娓娓道出演技與人生的關係。

-

特別企畫 Feature

從演員訓練看台灣劇場實力提昇之困境

「當我們問『台灣劇場的演員在那裡?』時,是否應該先問『台灣劇場的演員訓練出了什麽問題?』」

-

台前幕後

《記得香港》多少事?

「香港九十九年,台北兩小時」──島嶼的觥籌交錯,能在舞台上醉夢幾時?導演汪其楣取擇作家施叔靑的小說爲素材,讓這些故事在台北的劇場中呈現,不是爲了重演香港,只想記得香港人的一些愛恨情怨,一些抽象的記實。