Search 進階搜尋

-

藝活誌 Behind Curtain

BL現象學:萬事皆可腐 唯有萌無價

就更大的社會脈絡來看,腐女子的現身與BL此一文類逐漸被社會給「看見」和「接受」有密切的關連, BL表面上看似描繪幻想中的男男同性愛,但包裹在裡頭的則是女性對既有性別體制的反抗。就社會學的觀點來看,台灣幾十年來的婦女運動的推展及同志平權運動的興盛,皆與BL此一深具性別意涵的禁忌文本及其愛好者腐女子開始「現身」有著相呼應的關聯。

-

藝活誌 Behind Curtain 《新社員》編劇

簡莉穎 把二次元世界立體化

簡莉穎說,她其實沒有特別常看BL類型作品:「之前看過的大概就是《同級生》吧!以及追了很久、不知道能不能看到結局的《烙印勇士》。」身為一個動漫迷,「我比較喜歡魔法少女這種類型,像是《魔法少女小圓》和《少女革命》;京Ani(京都動畫製作公司,Kyoto Animation的簡稱)那些以校園為題材的動畫我也滿喜歡,例如《冰菓》,或是《TIGER X DRAGON!》(虎與龍)。他們的人物很鮮活、在日常中創造出很大的非日常,非常細膩的描述生活中各種事物,看得時候會想說:『你們這群學生怎麼可以因為一點點小事情就鬧成這樣,玩得這麼開心!』感覺相當有趣。」回過頭來看這齣同樣以校園生活為背景、結合搖滾與BL元素的《新社員》,簡莉穎其實也與那些她所喜愛的創作者那般,成功的塑造了一個令人嚮往的世界。 重點仍在人與劇情 這其中有苦澀的青春、酸甜的愛戀,期待被了解的心情,與那些不可言說的腐女趣味,「與其特別說是寫BL劇本,不如說我用自己熟悉的動漫語彙去呈現這個作品。對我來說,等於是把我自己和許多人的生命經驗那些我們曾經閱讀、曾經因為種種原因而將自己沉浸在二次元裡、沉浸於虛擬世界中,進而喜歡或著迷將這樣的心情與原因具體化。」簡莉穎說,由此角度切入,她汲取其中相通的元素,也注入一路寫來的創作理念,「我覺得說到底,所有作品的基準就是要把人跟劇情描繪出來。譬如說少女漫畫,它寫人跟人之間的情感,著重在這些人的個性是什麼?他們怎麼會走在一起?即使是專門賣腐的作品,或許有讀者會期待出現十八禁的肉愛,但其實大家想看的還是有劇情的東西。」 雖然自己稱不上腐女,簡莉穎在姐姐的「薰陶」下,對這類作品也都略知一二,也為了蒐集資料開始瀏覽部落格,深入研究腐女心,「我會去看『低調腐女求生記』,讀摸哥的文章,也看下面的留言,他們有獨樹一格的用語和文化,非常好笑、超精采、梗一堆,藉此可以了解他們說話的語感。那是屬於他們的語言,如果要表現這樣的人物,就必須抓到那個語言的感覺。」她也試圖在《新社員》裡加入一般「女性向」作品中較不受重視的女性角色,「BL創作常常不會出現很多女生,就算有女生出現,也可能被描寫成助攻的角色或是阻撓戀情的壞人。這個現象其實蠻微妙的,明明是由女生創作、從腐女視

-

藝活誌 Behind Curtain

BL考據學:腐文化的前世今生

台灣的「腐」文化源頭,主要是來自日本,透過「少年愛」漫畫與同人誌的二次創作,打開了台灣腐女的視野;另一方面,歐美影視的女性粉絲們創作的「Slash」文本也加入交流,近年更有中國耽美小說及其衍生影劇,讓腐女的世界更加豐富,連台灣本土特產的霹靂布袋戲,也成為BL的標的

-

藝活誌 Behind Curtain 小說家

陳又津 從腐女到創作

陳又津說她要去三重高中國中部演講,介紹BL給學生,腐女總給人低調的印象,在教官注視下的學校禮堂,螢幕上播放著《大奧》(當然是男女逆轉的吉永史作品)和《新社員》,小說家口中推薦的是圍繞愉虐主題的BL漫畫《變愛》和木原音瀨,在場「男生一片傻眼,女生歡聲雷動。」這些是她喜歡也認同的作品,無所謂低調與否,經典文學她沒少讀,要演講還是選擇這樣的內容。從台大戲劇系一路讀到戲劇研究所,成為小說家的契機,卻是因為投稿「角川華文輕小說大賞」進入決選,從此踏入「原來這樣寫也可以」的虛構世界。她的小說《少女忽必烈》有著遊民女孩與寫不出劇本的研究生,是自己也不是自己的角色,虛實交錯著,在是故鄉又不是故鄉的台北與三重街道上演,融合城市書寫、鄉野奇談與綺麗幻想的故事,恣意遊走在各種類型與議題之間。 自創BL小說 以日治時代為背景 「我從國中就開始看BL,那時候讀女校,不知道為什麼膝上就會傳來一本。」陳又津說,當時有本就看也沒什麼特別的想法,直到後來接觸同志運動,才發現BL作品之妙,「這兩個文化其實完全扞格不入,BL的套路大部分屬於言情式的,比較難以著墨在現實的部分,它的轉折、或是其中的寫實因素,有時候只是為了加深劇情的衝突。」她試著稍微客觀分析,「我覺得BL小說相對來說是蠻商業化的,比較接近通俗小說的類型。他知道你現在想看什麼、期待什麼,於是照著那個邏輯,或刻意反過來走,每個環節都是有算計過的,當然重點也不是要跟你說,同志真正面對的是怎麼樣的情況。」 身為職業小說家兼腐文化愛好者,陳又津當然也有自己的BL創作,去年陸續於雜誌刊載的兩個短篇〈霧鎖雨港〉和〈來,夏天的夜晚要開始了〉其實是同一個故事的節錄版本,「小說原名叫《雨夜花》,當初因為這首歌開始查了一下日治時代的台灣,特別想知道當時被稱為『台北一中』的建國中學,到底是個怎麼樣的地方?一研究發現不得了,那時候他們會練劍道、有自己的武道館,校慶還有人男扮女裝。一九三五年的台灣發生了各式各樣的歷史事件,我就迷上了這一年。」她說,那年春天有一場大地震,傷亡記錄甚至比九二一還嚴重,「就覺得想要把這樣的事件、那樣的歷史氛圍寫出來,但我跟歷史又沒有很熟,於是就試著用BL的套路去寫一個發生在那個時代的BL小說。」 日本畫家當主角

-

藝活誌 Behind Curtain

BL經濟學:「參與詮釋」作為腐力展現的極致

「投入」是BL愛好者獨特的消費形式,意味著受眾將官方文本用自己的角度重新解讀、參與詮釋,觀眾與作者在同一個「解釋共同體」中。投入的表現包括口耳相傳、寫感想放上網路、在特定網絡中討論、關鍵字建立與搜尋,最終極的方式便是創作「同人誌」(衍生創作/二次創作)。

-

藝活誌 Behind Curtain 《新社員》演員

鮑奕安、高華麗 從戲裡到戲外的受寵若驚

鮑奕安說,小時候受到姐姐和她朋友的影響,看過幾本BL漫畫,印象最深刻的是《好喜歡愛你的感覺》這部作品裡,男主角眼中除了相戀的情人之外,其他人的臉全是日文文字繪(へのへのもへじ)那樣簡單、毫無差別的五官。高華麗則是因為參與了《新社員》演出,第一次知道原來有這樣的類型創作,也慢慢搞懂了那些詞彙和英文縮寫,諸如:同人、二創、CWT(Comic World Taiwan,台灣同人誌販售會)、ICE(In Comic Energy,動漫之力─同人誌販售會)是些什麼內容。在《新社員》的舞台上、架空的原東寺高中裡,鮑奕安是學生、高華麗是老師,他們各有不同的搭檔配對與戀愛習題;現實生活中兩人已交往多年,台上台下的感情狀態隨著演出落幕,意外成了粉絲關注的另一個焦點。 「天啊,從來沒有碰過這種狀況!」 身為第一線面對觀眾、詮釋角色的演員,他們肩負著轉換二次元至三次元的過程中最重大的責任,鮑奕安說:「關於表演風格,其實導演跟我們反覆討論了很多次。有些東西如果用過於寫實的手法去處理、呈現,對於我們鎖定的觀眾族群來說,會不會反而是有距離的、不是他們所認識的BL。」高華麗也理解到:「通常在這樣的作品中會有很多角色類型,讀者會自動將人物歸納分類,譬如這個角色是個『傲嬌的受』,這時候如果演出的東西超過了這個面向,可能會產生疑惑。」於是整個排練工作,有很多部分是在摸索,「畢竟這還是一個劇場作品,我們不是把漫畫搬上舞台而已,導演也不希望太過平面,可是演出來到底會是什麼?當時完全沒有可作參考的範例。」鮑奕安說。 《新社員》最終是成功地獲得了觀眾的認同,「我覺得做音樂劇算是蠻聰明的方式,」高華麗說,「如果單純演戲的話,就少了漫畫的魔幻。像這樣進入歌的部分,離現實有點距離,反而很容易呈現那個二點五次元的世界。」要說這齣戲「成功地獲得觀眾的認同」,這樣的描寫其實太平淡了,「在首演之前,我們都不能預料觀眾會如何反應,一開始票房也沒有特別好。」鮑奕安說,「那天開始演出之後,漸漸聽見台下傳來一陣陣驚呼聲(鮑奕安示範了一個有些壓抑卻又情不自禁地小聲尖叫),那時候就想說『天啊,從來沒有碰過這種狀況。』」這些都只是開始而已,接下來他們「從來沒有碰過的狀況」一波接著一波席捲而來。 彷彿棒球迷置身球場的感覺

-

藝活誌 Behind Curtain

微物顯現的藝術之光

由策展人簡子傑策劃的「日日湯馬森」展,援用日本前衛藝術家組成的「路上觀察學」所提出的「湯馬森」(指稱「城市建築遺留下來的各種無用之物」)概念,邀集八位藝術家參與,他們均從日常普通、廉價乃至於用剩的材料當中,找尋「失去功能的人工物件是如何透過觀點的置換,而重獲新生,成為藝術的可能」。

-

藝活誌 Behind Curtain

鏗鏘的控訴 生命的蒼涼

邁入第十屆的「台灣國際紀錄片影展」,將於五月六日登場,透過多部精采的華語紀錄片,我們可以看看兩岸不同的故事,帶出深刻的控訴,也看到台灣追求民主自由過程的艱辛與可貴。

-

藝活誌 Behind Curtain

如水動漾的幻彩樂章

即將於五月上旬來台演出的法國鋼琴家海倫.葛莉茉,本來就特立獨行且有鮮明個人特質、自我主張,每每在演出上別有創意,這次來台演出的曲目即是她的新專輯《水漾音樂》內容,源自於一場結合空間、視覺、聽覺、戲劇來探討「水」主題的展演,她用最熟悉的音樂語言,彰顯「對待生態環境」的主張並具體化成一張唱片作品。

-

藝活誌 Behind Curtain

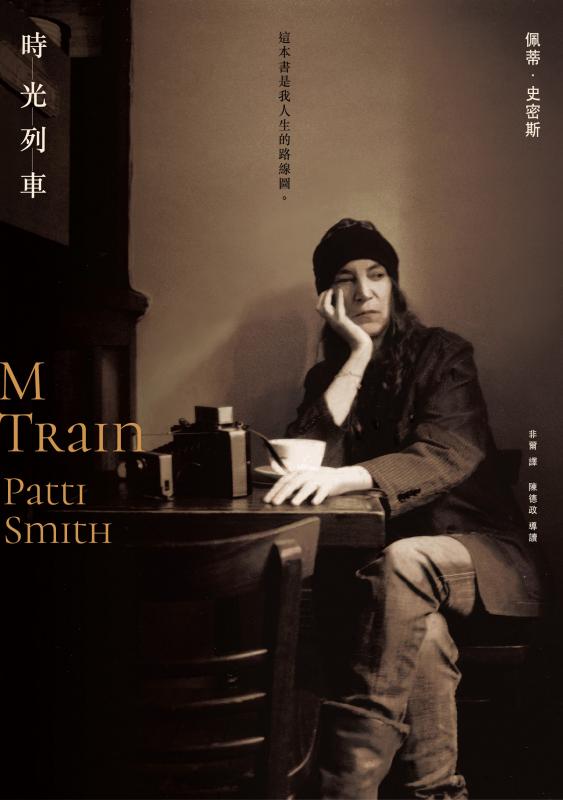

搭上佩蒂.史密斯的《時光列車》

《時光列車》幾幾乎乎是一本流水帳,可是由佩蒂寫來卻那麼迷人。這樣一個在人們眼裡已是一則傳奇的人,有時候我們很容易忘記此刻她正和我們呼吸著同一個時代的空氣。但讀這本書你根本不會意識到眼前這個人是什麼搖滾巨星,而只是一名在都市中低調獨居的灰髮女子

-

節目掃描 Performance schedule

世紀當代舞團「慾土」 新詮《金瓶梅》的兩種方法

中國四大奇書之首《金瓶梅》挑戰道德極限,可說是愈禁愈奇的代表之一。該書發表於明代,從數百年前手抄本秘密流傳的奇書,到當代電影、劇場翻演不絕,本月世紀當代舞團「慾土」堪稱「金瓶梅擂台大賽」,命題式地邀請兩位相異領域創作者陳維寧《賤斥樂園》、張子健《金瓶梅》新詮該作。 陳維寧為世紀當代舞團近年力捧的新銳編舞家之一,編創作品多著眼於女性自我認同。《賤斥樂園》走入潘金蓮、李瓶兒、龐春梅惡女們的內心,「看沒有空間主導權的女子、缺乏經濟獨立的女子、看似依附男人的女子,在毀天滅地的心理動機下,如何在時間停止的庭院深深中自處。」 新加坡十指幫偶劇團導演張子健則以舞蹈劇場《金瓶梅》,嘗試融合文字、舞蹈及畫面成為有機的整體,將潘金蓮的性、李瓶兒的權與龐春梅的自由不馴再現於於舞台,讓觀者以三名惡女視角重塑觀眾對蘭陵笑笑生《金瓶梅》的想像。

-

節目掃描 Performance schedule

柳春春劇社《貓狗》 微觀視角下的生命「輕預言」

當小確幸已經成為末世代的幸福顯學,真正確實的「幸福」究竟該是什麼樣子?新銳編導鄭智源的《貓狗》嘗試從他者微觀視角下,透視社會構造中不被當真但卻真實的細微之處,揀尋生命的古典價值,述說一則「輕預言」。有別於柳春春劇社過往作品慣常著墨於人性內在深層的思考,鄭智源的路徑則是反向從生命表面,輕觸那些最淺層的生活切片。看似無害甜美、優雅從容的姿態,實則探究「異化重建再生」、「迷失救贖返歸」的永恆命運與課題。 鄭智源表示,《貓狗》文本構成原始靈感來自詹姆斯.喬伊斯小說《尤利西斯》,以意識流的現代主義美學為基底,去結構、去中心、去邊界的書寫思想,擺脫線性敘事的框架,拼組自由剪接的片段敘事,以囈語、幽默和古怪莫名,創造屬於當代的荒謬語彙。鄭智源長期與非專業演員工作,非經科班養成的演員,展現出不帶匠氣,幾無刻痕的質樸,是導演堅持的劇場美學,因為純粹所以美好。參與演出者皆為海選而出的素人,接近真正在社會中生存的你我樣貌,毫無修飾美肌。

-

戲劇新訊

《福品旅店》 體驗旅館的魔幻時刻

繼「夜市劇場」和「夜遊」之後,花蓮在地劇團山東野表演坊再以「參與式劇場」(participatory theatre)為主軸概念,結合表演藝術與在地居民,將一間位在花蓮溝仔尾舊街區的旅館「福品旅店」,改造為表演場域。秦嘉嫄表示,「福品旅店」的建物是老建築,本身的歷史,已提供了某種劇場幻覺,而旅館房間既私密又開放的特質,則塑造了表演者與觀眾之間微妙的關係。作品《福品旅店》將以「旅館是遠方的家」為發想酵母,「孤獨」為主題,通過互動式劇場的形式,訴說旅人在旅店的休憩、密談、爭執、期待與記憶。 導演秦嘉嫄表示,旅館是臨時的住所,這個臨時的「家」,具備了所有拋棄式的生活備品,以及共用的傢俱。對房間主人而言,拋棄式的生活備品,同樣也反映房間主人與「家」的距離。而對旅館房間而言,無論如何任意丟棄或是多少人住過這裡,到了隔天退房後,彷彿不留痕跡,時間像是重新倒轉回原點,房間一如往昔等待下位客人到來。「這是一種魔幻,同一空間,卻有千萬種生活在此發生,在同一時間後,又一切消失。這樣的魔幻,如同劇場一夜成形又消失。」

-

達人推薦 本月我想看

達人推薦 本月我想看兩廳院室內樂「民謠變奏」──聲樂室內樂

五月是多麼迷人的時光,我常想:傍晚與友人漫步在兩廳院的大道上,看著天邊雲朵,吹著涼風,心裡等待著聆聽一場精緻優雅的藝術歌曲與動人的歌劇二重唱,心靈的滿足何止千萬?如果你對大型的音樂會給的震撼有太多感動,甚至不堪負荷,不如來點清粥小菜般的清新體驗:聲樂室內樂──五月十四日晚上於國家演奏廳演出的兩廳院室內樂系列民謠變奏曲「陳妍陵與她的黃金搭檔」。 曲目內容淺顯易懂,並且會慢慢進入心靈的深處,即使對於歌詞無法一時熟悉,但是優美的聲樂旋律線條在不同樂器高雅的音群中穿梭,保證可以消除您一日的心靈辛勞。 上半場曲目有難得聽到的「男高音」、「中提琴」與「鋼琴」的對話,宗教歌曲中微帶民謠風的對唱,令人耳目一新。下半場則有怡人動聽的歌劇重唱,有浦契尼、馬士康尼、董尼才悌,還有理查.史特勞斯的精緻藝術歌曲。 當晚演出的音樂家有女高音陳妍陵、男高音林健吉、鋼琴家王佩瑤、長榮中提琴首席蕭雨沛,都是國內名家,我十分期待當晚我們都在抑揚的音樂中得到心靈的滿足與美美的感動。

-

常客推薦 本月我想看

常客推薦 本月我想看《拼裝家族》

曾幾何時,傳統家庭的組成與想像與現今世代的生活情境逐漸背離,情感親密的人未必是你的家人,距離親近的人甚至可能長期不在你身旁。都市人口組成與職場環境的快速變動引領著這條傳統家庭崩解之路,而千禧年以降,網路生活全面滲透日常則讓虛實藩籬逐一倒下,將整個世界帶往無法回頭的方向。 二○一四年NHK製播紀錄片《無緣社會「無緣死」三萬二千人的衝擊》揭示了以「羈絆」為核心價值的日本社會,在這樣的家庭崩解浪潮下,那群無人聞問默默死去的邊緣群體,成為這個無法回頭時代的肉身見證者。 由吳定謙執導與動見体合作的《拼裝家族》,創作靈感就來自於「無緣死」這個概念,事實上走在相似道路上的台灣,隱藏在水面下的無緣社會問題可能更加嚴重。觀看演出的同時,舞台上假裝成家的人們保有了一絲守護價值的期盼,但回望現實身後,我們的處境又如何可能樂觀呢?

-

音樂新訊

小提琴家凡格羅夫 天才之劍再現鋒芒

一九七四年生於俄羅斯音樂世家,雙親是管樂及聲樂家的小提琴手麥可辛.凡格羅夫(Maxim Vengerov),自小就被視為是一個「百年難得一見」的音樂奇才。年方十歲時就拿下了波蘭維尼奧夫斯基小提琴大賽首獎,隔年就被邀請在重量級的賽事莫斯科柴科夫斯基大賽做開幕演出。十五歲贏得卡爾.弗萊許(Carl Flesch)國際小提琴大賽首獎,廿三歲被聯合國兒童基金會(UNICEF)任命為音樂大使,為首位被任命的古典音樂家。卅歲以前,就把所有音樂史上最重要的小提琴協奏曲錄製完畢,並且獲得極高的藝術評價,而他叱吒風雲的眾多獎項與提名中,還包括一座葛萊美獎及留聲機獎年度最佳音樂家。 二○○七年前,他一年至少有一百廿場的演出,然而就在這時,他的手傷讓他無法拉琴。不過在這些年來,他一度改當指揮,沒想到表演同樣精采,獲得《紐約時報》讚許:「樂團如同被磁鐵吸引般,進入他的音樂語彙。」沉寂了四年,他的復出絲毫不減當年。二○一四年曾率團來台獲得熱烈回響,今年又將與鋼琴家法格.帕皮安(Vag Papian)搭檔演出貝多芬、法蘭克、易沙意與帕格尼尼等經典樂曲。

-

音樂新訊

小提琴家布拉赫 無伴奏展現手上功夫

「這是一張徹底獨一無二的唱片當獨奏家布拉赫加入時,這張專輯提供的嶄新聽覺體驗又再度浮現在聽眾的印象中」著名的《法蘭克福匯報》Frankfurter Allgemeine Zeitung評論小提琴家柯爾亞・布拉赫(Kolja Blacher)的表現:「音色強烈、敏銳,且充滿張力,其中更有一種舊時代演奏風格中那種強調即時性的音樂表情,這是在今日樂壇幾乎已被遺忘的。」 融合了美國與奧地利兩地學派之長,布拉赫十七歲便出道,不久便受邀與柏林愛樂一同演出。在指揮阿巴多(Claudio Abbado)任職柏林愛樂總監時,布拉赫即以樂團首席之姿,率團參與許多經典的演出並且挑下音樂節活動的重責大任,受到阿巴多賞賜。在六年首席生涯後,他再度成唯一位活躍於世界各地的獨奏家,不止廣受交響樂團的邀請,更與知名指揮家合作。在獨奏、錄音、室內樂領域都備受矚目之餘,近年來布拉赫那種「坐在樂團首席的位置上同時擔任指揮與首席(或獨奏家)角色」的「領奏」(Play-Direct)演奏會形式也相當受人讚賞。此次來台,他將帶來整場無伴奏小提琴音樂會,除了巴赫、巴爾托克、貝里歐的經典作品之外,更有他父親波里斯.布拉赫所寫的無伴奏小提琴奏鳴曲。無伴奏小提琴樂曲考驗著音樂家的功力,純粹的音樂處理,將是值得細細品味的焦點。

-

盜火劇團「生存異境」一票兩戲 共同探討存在主義

為紀念荒謬戲劇大師貝克特一百一十歲誕辰,由盜火劇團藝術總監謝東寧策畫,以「生存異境」為主題推出《請讓我進去》和《那邊的我們》,帶領觀眾重新思考當代的異境生存。

-

流山兒★事務所+樂塾《女人的和平》 歌舞人生翻演希臘喜劇

日本導演流山兒祥再度來台,重現前衛劇場始祖寺山修司版《利西翠妲》,由樂塾劇團擔綱主要演出《女人的和平》,以豐富多樣的合唱曲詮釋女性祈求反戰和平的理念。

-

綠光劇團《人間條件一》 原班人馬再度合體登台演出

十五年前,導演吳念真首度撰寫並執導舞台劇《人間條件一》,濃厚的台灣人情味深深觸動民心;今年五月起,原班人馬包括黃韻玲、李永豐、唐美雲、鍾欣凌等人將再次齊聚巡演。