鄒欣寧

-

藝活誌 Behind Curtain

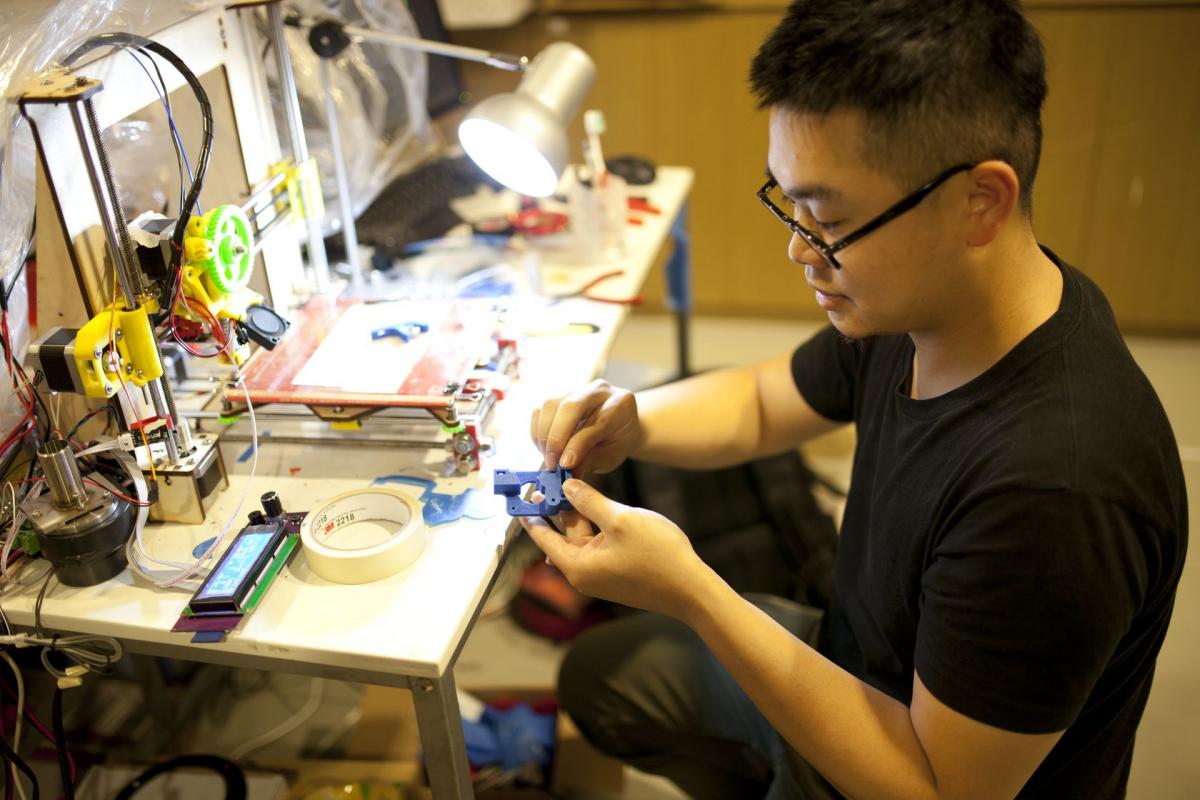

為機械裝置注入靈魂

動力藝術,簡單地說就是會運動的造型藝術。科技藝術家王仲堃從小喜歡拆解器具,研究聲音,將之拼貼後再重製成另一種可能。他的工作室如同科學家或發明家的實驗室,擺滿五金工具、機械元件,他在裡面玩得不亦樂乎。王仲堃藉由摸索、嘗試尖端技術和工具的應用方式,尋找未來的藝術表現形式與題材。

-

藝號人物 People 香港劇場導演

胡恩威 創作之路 著而不迷

香港媒體形容胡恩威是一位左手做劇場、右手寫評論的憤怒文化人。但在知識分子、文化菁英等多重角色底下,他做得最久也自認最出色的,還是一介劇場人。這次帶來以《金剛經》中「空」的概念發展出來的《如夢幻泡影》,跳脫一般編舞邏輯。從天主教到佛教,一實一虛的處世態度,讓胡恩威學會踏實而不被現實所困地創作。

-

達人推薦 本月我想看

達人推薦 本月我想看《騷》

多年前一次採訪董陽孜的經驗,特別難忘她拍著胸膛自陳:「我這心是熱的呀!」心熱的藝術家,天天上閣樓練字。站在滿室紙筆墨痕間,我深刻感受到什麼是「力透紙背,直入胸臆」。 董陽孜也是少數真正具「開放性」、歡迎各種創作可能的藝術家。跟建築師、設計師、流行歌手、聲響裝置藝術家合作已不足為奇,我還曾吃過董陽孜的字!連鎖書店某年推出一款煎餅賀禮,每片可口鮮脆的餅上,寫著字體不同的「福」。把福吃進肚子裡,書法和生活的結合竟能如此!誰說藝術或書法一定只能在大雅之堂展示? 相較之下,在劇場看見董字,乍聽並不稀奇畢竟雲門舞集已屢次在作品中以董字結合舞蹈表演但,董陽孜作為主要創作者集結、發動各路人馬在劇場中展演,可是「反客為主」的第一遭。我實在好奇,以「騷」這個又冶蕩又傳統(中國古典文學「詩」的別稱)的字為主題,有舞蹈、有爵士、有書法,會構造出一個怎樣的演出?會不會跳脫過往書法與舞蹈結合的方式,來上一場火熱無比的JAM?光想就令人心跳加速!

-

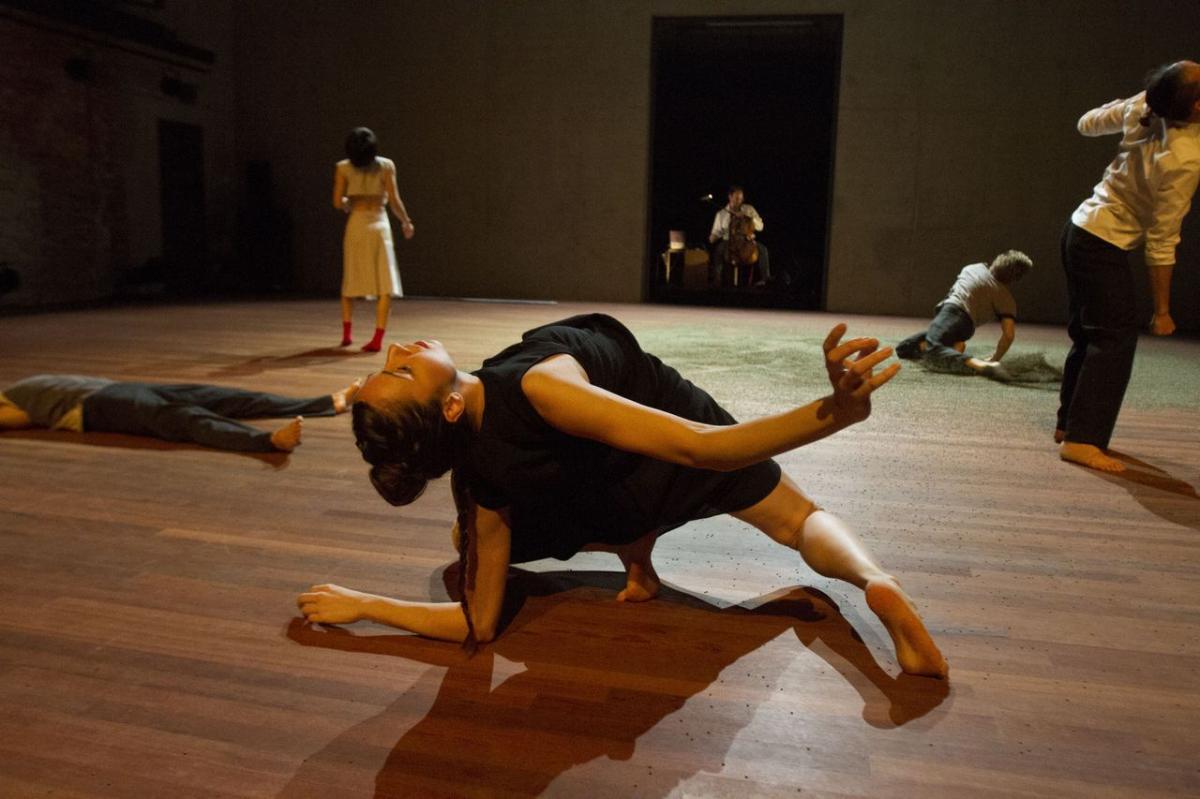

藝號人物 People 香港舞蹈家

梅卓燕 以舞為誌 銘記絢爛人生

她笑的時候,好像一個小女孩,怎麼也很難讓人相信,她已經過了五十歲梅卓燕,香港知名舞蹈家,編舞也跳舞,她用舞蹈寫自己的人生日記,寫自己從中國舞跳到現代舞的歷程,寫她與德國編舞家碧娜.鮑許的相知相遇。一場舞蹈的宴席,五十歲舞照跳,獨舞片段回顧過去種種,未來,還是要跳下去

-

藝活誌 Behind Curtain

傳達製作概念 留下舞台風景

一張概念獨特的演出DM,吸引觀眾走進劇場;豐富多樣的演出劇照,讓人回味再三這都要歸功於劇照師的藝術創意與紀實工作。與表演藝術團隊合作密切的陳長志表示,在拍攝宣傳劇照時,他是「提供想法,幫助製作宣傳」,會在顧及演出本身創作概念的前提下,丟出不同的拍攝主題;而在演出現場的劇照拍攝上,他特別在意三個層次:職業倫理、滿足不同工作者的需求,以及自己身為攝影師的創造性。

-

藝活誌 Behind Curtain

芭蕾故事串成的解謎之書

芭蕾為什麼是現在這個樣子?為何動作位置規矩繁多,服裝如此華麗?《阿波羅的天使芭蕾藝術五百年》依循歷史脈絡,藉由許多故事、軼事、細節來介紹芭蕾的起源和流變,流暢的故事敘述,讓人把一知半解的芭蕾知識串接起來,可說是芭蕾的「解謎之書」。

-

節目掃描 Performance schedule

極至體能《背包客》 逗趣冒險旅行去

搭上近年流行的旅行和背包客題材,來自台中的極至體能舞團,將帶來「不按牌理出牌」、「以不正經揶揄正經唯美編舞」的逗趣新作《背包客》,透過經典流行音樂與結合戲劇、舞蹈的表演形式,勾勒出背包客冒險與諧趣並存的旅行經驗。 一群西裝筆挺的上班族,困在各自座位想望掙脫桎梏,在〈泰伊思沉思曲Meditation from Thais〉的旋律中,充滿喜感的肢體動作,也傳達了都會裡的人們企望透過旅行逃離限制重重的生活。隨著ABBA樂團〈I Have a Dream〉,一只背包逃到天涯海角的夢想成真,客機上準備啟程的群舞、人與背包的接觸技巧雙人舞、與不同國度背包客猶如梵谷星空中短暫交會的星辰、拿錯背包或機靈閃躲竊賊的戲劇性舞蹈、隨遇而安與睡袋共舞最終,在艾爾加(Edward Elgar)的〈威風凜凜進行曲〉中,過往大英帝國出航殖民的榮光,為現代背包客以個體之姿出征各國的冒險精神取代,也為這支舞蹈壯遊,畫下搞笑卻充滿遠行渴望的句點。

-

特別企畫 Feature

林懷民障礙

林懷民強大的意志力和掌控性格,以及他兼具理想與現實的創造力,源源不絕的好奇心、重視分享的人格特質,在在構築出一個充滿魅力、牢不可破的領袖形象。是這位讓所有雲門人視工作為「沒有最好,只有更好」的領導人,讓他們發現了自己原來有不斷突破自己的勇氣和實力。 「林懷民障礙」因此確立。並非他編了無人能超越的舞作,或是成就一個萬夫莫敵的團隊,而是一個藝術工作者,如何在四十年間,不間斷、竭力、勤奮地發揮所有稟賦與能力,一次次征伐自己、積極求勝的過程。

-

特別企畫 Feature

禮敬大地 自然成舞

不像《薪傳》,從各段內容到舞者動作,猶有戲劇性的情節和身段,《稻禾》更像一闕典雅的田園詩,藉由舞者、影像和聲音織就一幅四季更迭的流動風景。舞者不再披上顏色深重的藍衫寬褲,鵝黃嫩綠的洋裝、牛仔褲和T恤,宣告即使在今天,人毋須標榜懷舊姿態,依舊能躺回自然的懷抱,隨自然天地原本的脈動,感受生命的起承轉合。

-

特別企畫(二) Feature

點滴堅持 「色」取台灣

初秋下午的雲門排練場,在專注而謐靜的氣氛中,發生了一場色彩調校實驗。這是雲門四十周年新作《稻禾》第一次的正式試裝。實驗的兩位主持人:雲門舞集創辦人林懷民,與建築師安郁茜,眼神專注地在天幕的投影,與舞者身上的顏色間來回跳動,不時低聲討論,然後令舞者們交換身上的顏色,來回確認最適合彼此的舞者與服裝;或在舞者跳動時,一起以手勾勒線條、或隨裙襬揮動手臂。當動作停止,只見安郁茜拿出尺來,走到舞者面前,一一丈量出能使服裝結構與動作更貼合流暢的布料數字,接著實踐大學前系主任黃麗琪所領導的執行團隊,立刻上前標示出裁剪調整的記號。 實驗順利取得新的數據,將進行修正。試裝結束後,林懷民與安郁茜落坐雲門排練場一隅,開始細訴這一場舞蹈與建築交融的實驗,透過這場對話,兩位同樣肩負著教育責任的專業工作者,分享了他們對於未來世代的看法和期望。

-

節目掃描 Performance schedule

負面題材 舞出新意

被負面新聞和社會氛圍壓得喘不過氣而備感鬱悶嗎?看看三十舞蹈劇場的年度新作《逃亡》和《祝你一路順風》,編舞老將張秀萍與新秀林依潔,如何將內在鬱結和沉重的死亡議題編為舞蹈,透過強悍與詼諧的肢體語言尋找逃脫路徑或表現死亡的荒謬喜感,精神低氣壓或能在跳舞與觀舞中一一排除! 一整年未創作的張秀萍,面對長期充滿負面喧囂的社會氛圍,感到深沉的「悶」,不斷自問「我能夠做些什麼」的她,最後仍以舞蹈為行動,《逃亡》發生在象徵性的地下室中,一群人從禁閉、商議逃亡計畫,到最後落實行動,肢體語言充滿刻不容緩的力度,作品傳達的意念既有反思,也希望刺激觀者,「逃亡不是負面,而是正面的企圖心;離開是動機也是選擇,有了離開,改變才有可能」。 《祝你一路順風》是三十舞蹈劇場資深舞者林依潔首度獨挑大梁的作品,前身為二○一○年編創的小品《卡麥迪任務》。在輕鬆詼諧的調性要求下,為了創造強烈對比性,林依潔從沉重的死亡議題出發,期間不斷修改調整,最後創作出結合戲劇、舞蹈、雜耍等元素與濃濃黑色喜劇氛圍的《祝你一路順風》。

-

節目掃描 Performance schedule 以芙烈達.卡蘿一生為靈感

俞秀青《激 戀》 探索激烈苦痛的生命本質

相連的眉毛,堅毅的眼神,身體卻恆常遭受暴力與苦痛,刀箭刺破皮膚,棍棒穿透心臟,脊柱破碎、鋼釘扎裂體表墨西哥女畫家芙烈達.卡蘿,在短暫人生留下的大量自畫像中,盡是這般怵目驚心的形象。卡蘿的傳奇性,不只在作品創造了令人難忘的自我形象,這些自我形象,更是她傳奇人生的反芻轉化:童年染上小兒麻痺,十八歲在車禍中被鐵棒刺穿身體,喪失生育能力;愛上年長她一倍的知名畫家迪亞哥.里維拉,兩人婚姻雖成藝壇佳話,她卻一再承受迪亞哥的外遇,外遇對象包括她的親妹妹卡蘿以繪畫將那股貫串她的苦痛永恆留下,而以苦為美,何嘗不是靈魂的激烈重生? 擅以其他藝術創作為舞蹈題材的編舞家俞秀青,以芙烈達.卡蘿的一生為靈感,和稻草人舞團合作編製《激 戀》,結合肢體動作、戲劇文本及影像設計,在劇場中探索女性創作者的精神壓抑、肉體制約、情感疏離、婚姻屈辱、生育障礙及命運等議題,亦令人深思:激烈的生命本質,如何面對內在與外在桎梏?相隔百年,女性藝術家的命運與心靈有何雷同或質變?

-

特別企畫 Feature

揭穿言語暴力 佈道大會下的身體狂亂

由比利時舞者暨編舞家莉絲貝.胡維茲與音樂家馬汀.凡.考文博格合作的《壞到底》,擷取美國以戲劇性風格著稱的電視佈道家吉米.施華格之演說片段,這樣的話語,在《壞到底》中被解構為受非理性驅動的狂躁能量,胡維茲在演說的背景音中俐落動作,卻終於錯亂失序,充滿能量的演出,也突顯了語言的暴力。

-

即將上場 Preview 舞蹈空間與編舞家麥斯卡利二度合作

《時境》 往復觀照的時間之舞

舞蹈空間舞團與西班牙編舞家瑪芮娜.麥斯卡利繼《橄欖樹》之後,二度合作《時境》。麥斯卡利與舞者利用身體探索時間,期待找出看待時間的不同方式,消解生命憂慮。舞作呈現出一種往復循環的時間觀照,十數個流動場景猶如生命經驗的切片。

-

即將上場 Preview 組合語言舞團廿周年

舞蹈之愛如《月照》 《願》以詩情祝福土地

組合語言舞團今年邁入第廿年,藝術總監楊桂娟特地邀請王維銘、賴翠霜、顏鳳曦三位編舞家分別以詩入舞,推出製作《願》;楊桂娟自己則推出追索母親身影的舞作《月照》,與七名舞者一起回望童年,以流浪的旅程隱喻成長。

-

即將上場 Preview 「新人新視野」開展新向度

豪華栽培計畫 戲劇舞蹈新秀亮眼出擊

跨入第六年的國藝會「新人新視野」計畫,今年以優於以往的資源條件,讓入選的六組戲劇舞蹈人可長時間、無後顧之憂地專注創作。這次入選的六人均已小有名氣,即將展現的成績也備受期待。

-

即將上場 Preview 董怡芬與朋友們《我不在這》

聲音觸動 記憶與穿越之舞

編舞家董怡芬將「記憶」這個舉動和記憶的內容,揉合成如散文般的新舞作《我不在這》,與其他三位表演者:王靖惇、高永煜、來自德國的柯德.林科,藉著聲響觸動,彷彿重返了某些過往現場,但卻又感受不同,「我不是我,這裡也不是這裡。」

-

藝活誌 Behind Curtain

陰霾底下的光亮

儘管世局愈發艱困,但每一個人手中握有的力量,都可能讓我們成為未來史學家筆下不可小覷、沛然莫能禦的非凡小人物。攝影書《屋頂上》與採訪報導書《TAIWAN368新故鄉動員令》,帶我們看到立足台灣,在各行各業、山邊海隅,持續理想前進的小人物,他們的生命故事,為處於陰霾中的我們,點燃了光

-

紀念大師 In Memoriam

李國修 1955.12.30~2013.7.2

年表 1955 出生於台北 1971 就讀世界新專廣播電視科 1974 在學校話劇社展開戲劇生涯 1980 演出耕莘實驗劇團(即蘭陵劇坊前身)《新春歌謠音樂會》。 演出蘭陵劇坊《荷珠新配》趙旺一角,表現備受好評。 進入中華電視台,參與《綜藝一百》演出 1983 演出蘭陵劇坊《演員實驗教室》、《冷板凳》。 1984 演出蘭陵劇坊《摘星》,同年與賴聲川、李立群三人成立表演工作坊。 1985 演出表演工作坊《那一夜,我們說相聲》 1986 成立「屏風表演班」 1987 導演屏風表演班創團作《1812與某種演出》實驗,隨後於一年內編導《婚前信行 為》、《三人行不行Ⅰ》、《傳與本記》、《民國76備忘錄》等作。 演出表演工作坊《圓環物語》。 1988 編導《西出陽關》、《沒有我的戲》、《三人行不行Ⅱ-城市之慌》。 <p style="margin-left: 27.0pt;

-

即將上場 Preview 玫舞擊「2013鈕扣計畫」

舞蹈為名片 讓旅外舞者回台交朋友

「鈕扣計畫」迄今已舉辦到第三年,陸續邀請多位旅外舞者返鄉發表創作,以舞蹈向台灣自我介紹,甚至回家交朋友,便成了鈕扣計畫的主旋律。今年應邀演出的四位舞者是袁尚仁、高沛齡、張藍勻與蔡冠伶,將展現「漂流,進行中」的生命風景。