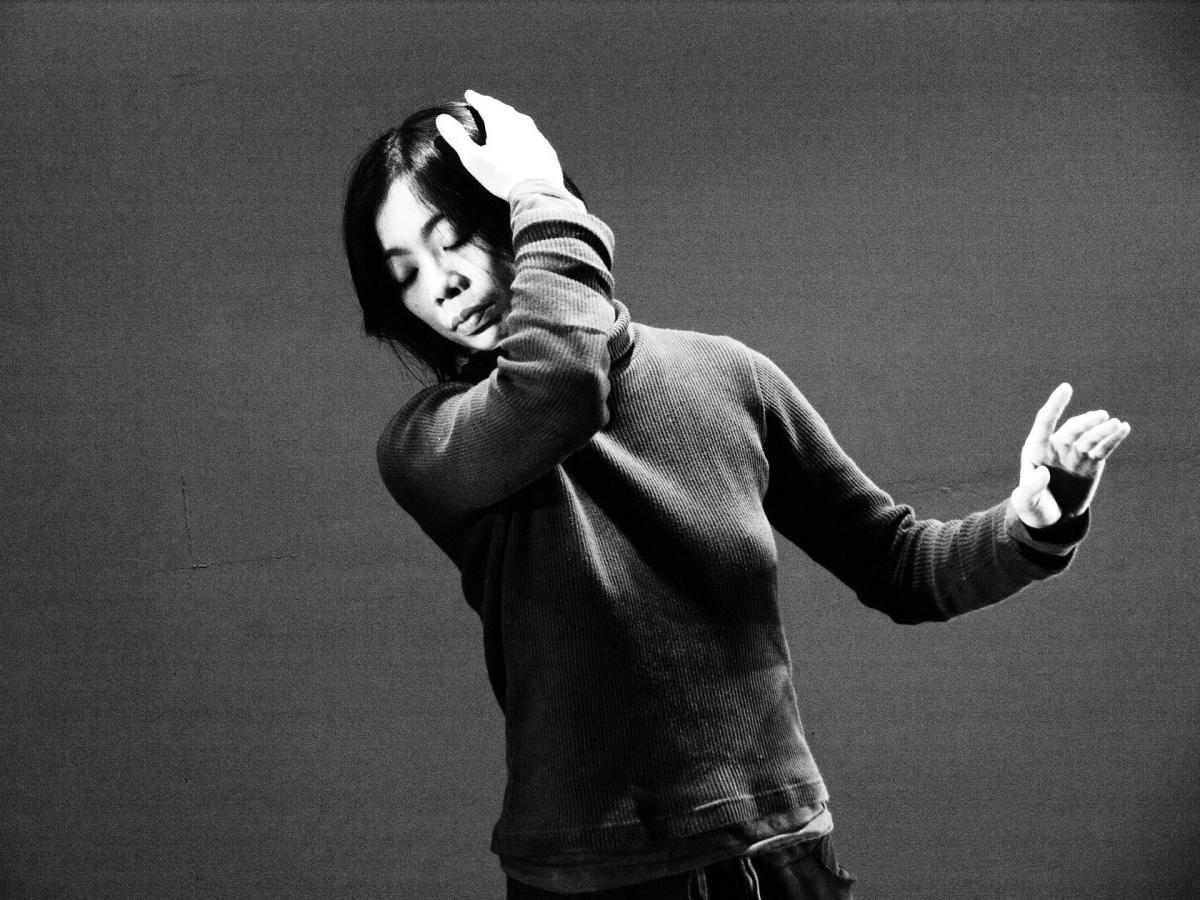

張慧慧

-

編輯精選 PAR Choice

《不可言說的真實》 由身體出發探問「觀看」

由編舞家古名伸、梅卓燕,聲音藝術家梁小衛與鋼琴家黎國媛,與導演張育嘉一起推出的跨界製作《不可言說的真實》,勇敢地挑戰被譽為「美國最聰明的女人」的作家與評論家蘇珊.桑塔格。五位創作者從「身體」出發,萃取出「觀看」的關鍵字,既對「外」,亦向「內」,試圖從各自的生命經驗,找出與桑塔格的生命經驗疊合的可能。

-

藝活誌 Behind Curtain

何曉玫 身體引領 自在混搭

採訪這天,我們穿過大片正在興建中的工地,暑氣蒸鬱,何曉玫笑著招呼我們走進位於竹圍的樓中樓住處,大片落地窗讓視線走得極遠,淡水風風火火的興建工程尚未遮擋住透藍的天空,「當初就是為了這面景色才住進這裡的!」 「喝 咖啡嗎?」她問,就如同大多台北人的習慣,何曉玫的一天幾乎都從咖啡開始。「過去喝咖啡是為了提神,現在反而是享受,咖啡能讓我放鬆。」自從家中有了一台 吳素君大力推薦的專業咖啡機後,她就很少進咖啡館了,「而且我喝咖啡很不符合『規定』,我愛加蜂蜜,雖然會蓋掉咖啡的味道,但我就是喜歡蜂蜜的香氣。」她 聳聳肩,笑著說。 咖啡的品味如她創作的取向,「混搭」是何曉玫編舞的一貫特質,她一系列取材自台灣現象與次文化圖騰的作品,眾聲喧嘩,色澤鮮明,「妳知道,台灣的文化不斷地蛻變,沒有固定的面貌。」至今年入圍台新藝術獎的《親愛的》則是完全的歐美風情,不留一絲在地痕跡。 因為不固定,沒有自限母土的邊界,所以有足夠的空隙,讓知性介入、穿越、碰撞、疊加不同的可能性。端著一杯冒著混合香氣的咖啡,中生代編舞家何曉玫從身體出發,輕巧地帶著我們穿越生活中所鑲嵌的工作、創作,與日常的每個細瑣,且散發微光的片刻。

-

即將上場 Preview 匯聚四國十位新生代編舞家

「驅動城市藝術節」 跨國交流看見自己

匯聚了台日港韓四國十位新生代編舞家的「驅動城市藝術節」,不只讓觀眾看見亞洲的年輕編舞家,也讓他們看見自己。藝術節的主題是RAM,討論記憶,城市的記憶、歷史的記憶、自我的記憶這群編舞家因為人生厚度的不同,作品也有不同的重量,但多是從自身出發,呈現現代人面對的各種處境。

-

兩廳院櫥窗 Hot at NTCH

活在當下! 玩味劇場的魔幻時刻

今年是莎士比亞誕辰四百五十周年,國家兩廳院特邀「莎士比亞環球劇院」再現伊莉莎白時期的《仲夏夜之夢》,本刊也特別舉辦「莎士比亞戲劇工作坊」,帶領教授表演藝術的高中老師進入莎翁的黃金年代,除了介紹劇作家的時代背景外,也透過分組讀劇,直接碰觸文本情緒。在同黨劇團團長邱安忱的引領中,無形地灑下藝術教育的種子。

-

四界看表演 Stage Viewer

重複,舞出舞蹈的宇宙

《舞》從鄧肯、葛蘭姆所拓展出的現代舞傳統中出走,擺脫形式化的表達與戲劇性的慣例,專注於還原肢體的簡單元素,剝離了舞蹈的官能性與功能性要求,透過身體所延展出的空間感與音樂感,在一個小時之中,建構出一個輪迴不止的宇宙。這個作品極其單純,卻有著令人懾服的嚴謹形式融合感官的寧靜,顯而易見地,「重複」是解讀《舞》的關鍵字。

-

藝活誌 Behind Curtain

請把耳朵借給我 聽那些歌那些人

如果說馬世芳在二○○六年交出的《地下鄉愁藍調》是他的青春事件簿,從自我輻射至社會,那麼《耳朵借我》無疑是一面從外部收整的鏡子。李宗盛說得極好,「流行音樂是反映一個時代最清晰的東西之一。」而我們將耳朵借給馬世芳,也確實聽見了一個時代,動人的、挫折的、芬芳的、憤怒的,都是我們曾經經歷過的。

-

節目掃描 Performance schedule 結合《春之祭》與《新世界交響曲》

《第一天》 寫給台灣的一封情書

一九一三年五月廿九日,芭蕾舞劇《春之祭》在巴黎香榭麗舍劇院首演,平地一聲雷,斯特拉溫斯基革命性的音樂概念與尼金斯基挑釁的舞蹈詮釋,無不讓觀者驚嚇難耐、坐立不安,有誰想得到,當時引發強烈醜聞的舞劇,卻吹響了時代的號角,至今仍召喚無數編舞家投身創作。台北室內芭蕾藝術總監余能盛也是其中之一,新作《第一天》,將《春之祭》與捷克音樂家德弗札克《新世界交響曲》結合,注入現代芭蕾的語彙,呈現出現代人在壓迫、寂寞的世代中,如何重新認識世界,探索內心底層。 現任奧地利格拉茲市歌劇院芭蕾舞團副藝術總監的余能盛,旅外卅載,是當今最早在歐陸發展的一位台灣舞蹈家,卻每年不辭勞苦地固定返台發表新作,歷年作品包括《天鵝湖》、《茶花女》、《當芭蕾邂逅柴可夫斯基》、《吉賽兒》等。而今年度的新作《第一天》堪稱是余能盛給台灣的一封情書,投影皆取材自台灣街頭巷尾,雖以《春之祭》的苦悶、壓抑為基底,隱約對映當前紛擾不安的現實,卻不忘加入《新世界交響曲》的開闊,樂曲中對新世界的期盼,不啻是對母土最深切的祝福。(張慧慧)

-

節目掃描 Performance schedule 《歐西打街 ∕ Outsider Alley》

以虛擬街道 揣摩都會邊緣人的生活片段

「歐西打街在哪裡?我已忘了它的地理位置,也許在香港、紐約或台北,我只能描述這是一條不太起眼的小街道,跟我們時常路過卻不願多撇一眼的小巷弄差不多。在熟悉的城市裡,這類街道不知凡幾。」索拉舞蹈空間藝術總監潘大謙說。 現代城市對於乾淨、一致性的神經質要求,排除了城市的背面,拒絕了魯蛇、浪蕩者、漫遊者擾亂城市的「秩序」,也因此讓街道失去了個性。以outsider為名,索拉舞蹈空間的兩位靈魂人物潘大謙、程曉嵐以一貫對現實社會的關懷,集結七位舞者在年度新作中,共同發展出一條虛擬的街道歐西打街。進一步地說,不只是人形塑了空間,空間也影響了人的行動,《歐西打街》正是透過一群都市邊緣人的生活片段,讓瑣碎、緩慢的意象不斷溢出,逼視都會齊整表皮下的暗角,反思在現代生活的「平滑空間」中,個體遠離生活的皺褶,無可避免的異化。潘大謙說:「在歐西打街裡,勞動與效應的絕對意向性被取消了,這裡的生活隨時被偶發的片段事件打斷而成為另一番景緻,NG與徒勞在此不能稱之為失敗。」(張慧慧)

-

特別企畫 Feature 芭蕾編舞家

麥克米倫 凝視現實的眼睛 以舞蹈回應時代

終其一生,這位被稱為「激情詩人」的編舞家都戮力拆解芭蕾語彙,將這個高雅殿堂的藝術推往寫實、社會性的方向,不可避免地招來了正反評價。反對者認為芭蕾因講究規矩法則,天生有其不可逾越的限度;支持者讚揚他的芭蕾不只是童話故事的藝術,而如實地刻畫了人性的脆弱,勾勒出時代的面貌。

-

即將上場 Preview 「舞蹈」與「生態」的有機結合

《境/鏡》 從自然映照人性

喜歡大自然也喜歡跳舞的編舞家彭筱茵,一直在思考如何將「舞蹈」與「生態」兩個看似不相干的東西結合成作品,直到遇見同樣熱切關注環境議題的澳洲現代舞之母伊利莎白.陶曼,她的一句「自然是人生的一面明鏡」,讓彭筱茵豁然開朗。新作《境/鏡》中,從自然映照人性,讓舞者表現了萬物循環生長的正面力量,更突顯了自然的黑暗面與人為的影響。

-

聚光燈下 In the Spotlight 青年編舞家

林宜瑾 回返根源土地 長出茂盛枝葉

「只要拋開規則,每個人都可以跳舞。」編舞家林宜瑾一直抱持如此信念。法國駐村時的震撼洗禮,讓她體悟到,有生命力的創作者,必須知道自己在哪裡,有根,才能長出茂盛的枝葉。因此回到台灣後,她走遍全台偏鄉廟埕,汲取創作元素。舞蹈、生活、創作都是一起的,我們只能不斷學習,只能一直做下去。

-

藝活誌 Behind Curtain

吳素君 生活就是美

走進位於東區小巷鬧中取靜的老公寓頂樓前,首先會看見門口貼的對聯「半窗花影雲拖地 一室茶香月橫天」,一身俐落的黑衣黑裙襯著超短髮,吳素君探出門,笑開了臉,招著手,「那是我寫的喔!」指著對聯,這位酷愛古典的編舞家難掩驕傲。 從雲門舞集的創始團員、創立台北越界舞團、擔任江之翠劇場藝術總監,這位停不下腳步的創作者對傳統的偏好,除了反映在書畫收藏、古典文學閱讀,她為漢唐樂府編創一系列最為人所知的作品以南管結合梨園科步的《豔歌行》、《簪花記》、《夜未央》、《滿堂春》等作也透露端倪。 「南管戲小而精緻,因為空間局限住的身體語言,反而有更多的想像空間。」在她的舞蹈動作裡,空間感被裝入身體,如同她小而美的居所,處處都是細節巧思。樸質的原木桌椅、精緻的茶點、各式陶製杯盤、各國旅行時蒐羅的小物、何建生的雕塑、奚淞的書畫、一整面書牆、屋中四處栽植的扶疏綠葉、木石她的生活無一不美,但寒暄沒幾句,她便被攝影機分了心。 「我是不是該整理一下?有點亂耶!」吳素君四顧家中,面對鏡頭難掩緊張。 編舞家眼中的「亂」,卻已是一方井然有序又美好的天地。對「美」的挑剔與追求,是吳素君從雲門時期養成的習慣,也是生活不可分割的一部分。採訪這天,在靜靜流淌的喜馬拉雅音樂中,她問起要喝哪一種茶,中國茶、花草茶應有盡有,講著講著,也走到院子裡剪了一把香草,熱水一沖,香氣四溢。 「我愛玩,事情也多,平常待在家的時間不長,但喜歡下雨天,在屋子角落看雨。」端著茶,吳素君笑指大片落地窗旁的角落,聊起創作之外的靜好日常。

-

節目掃描 Performance schedule

武術結合舞蹈 創作就是修行

「行者,就是修行的人。對我來說,其實每個人都是行者,一念之間的轉變,將會帶來不一樣的結果。」肢體音符舞團藝術總監華碧玉談起《捕風捉影無為》時,這麼說道。經營舞團、創作,也像修行,與其說《無為》直接指涉創作內容,倒不如說反映的是她一路走來的心境。 這是《捕風捉影》系列的第三個作品,距離首作已隔十年。回想起當初製作這個以武術結合舞蹈的作品,她坦言是受到李安《臥虎藏龍》的吸引:「舞蹈中本來就有武舞,但缺少武術的精氣神,現代舞靈巧,但較少心性的訓練,武術厚重,回到傳統需要安靜、專注。我希望能將武術中的線條、技巧融合進舞蹈之中,用慢來反思現代的速度。」 有趣的是,《無為》首度找來了莫比斯圓環創作公社的鼓隊「鼓.行者」一同合作,不只鼓.行者靜定沉穩的身體與舞者的靈動,棍、板凳等作為「兵器」的鋼硬特質與作品中所談論的呼吸、自然運轉等柔軟線條,都成為作品中鮮明的對比。值得一提的是,華碧玉也將與采風樂坊的林慧寬(琵琶)與吳宗憲(簫)的現場演奏進行即興演出,為《無為》拉開序幕。

-

節目掃描 Performance schedule

告別的時刻到了嗎? 十二個視角對愛進行辯證

「如果我沒有辦法堅持下去了,請你殺了我。」 編舞家吳建緯在高中時讀到英國作家馬可.山德森(Mark Sanderon)的小說《我們選擇的告別》時,大為震驚,那是他第一次發現「愛不是所有都是美的,為了愛,我們可以犧牲多少?」這本描述伴侶罹癌,主角接受伴侶囑託結束其生命的傷心故事,從此刻印在吳建緯的心底,相隔多年,他將故事中深層的人性搬上了舞台,「主角在故事中問了他的伴侶十二次:『是現在嗎?』對我來說,這十二次會在各種狀況下發生,每次的提問都是在確認自己的位置。」 同名舞作《我們選擇的告別》並非重演山德森的文本,「我想探討的是人的關係,用言語無法表述的幽微處。」吳建緯以十二個段落,建構十二個視角,如同3D的全景描繪,重塑的不僅是對所愛之人的理解,也對「愛」進行反覆的辯證:「愛成分是什麼?聯結、授受、承諾、踐約尤當面對死亡時,愛的力量能支撐起死生相託嗎?」談起本次的合作夥伴李宗軒,吳建緯則笑著說這位小一屆的直屬學弟有一種「大開大闔,爽朗的男性特質,非常貼切我這次想要找的合作對象的形象。」

-

即將上場 Preview 稻草人舞團「希勒微Silhouette.2014獨白剪影」

從文學發想 兩個女子書寫「恐懼」與「自由」

以「剪影」概念為命題,稻草人舞團的兩位新生代編舞者左涵潔、蘇鈺婷各自從文學作品發想舞碼。左涵潔《女流》從法國女作家柯蕾特的《秀場後台》出發,以各種面向刻劃女人們的大膽嘗試與挑戰。蘇鈺婷《小心輕放》以胡晴舫《濫情者》及卡謬《異鄉人》為靈感,描述個體在制度下被迫成為道德規範裡的棋子的無助與無奈。

-

即將上場 Preview 美國碧洛伯樂斯舞團

投影結合舞蹈 讓人驚歎魔幻的《幻影王國》

美國碧洛伯樂斯舞團擅長以人體影戲結合各種議題,他們以開放的性格與各領域的傑出藝術家合作,積極跨域創作,並以流暢肢體讓觀者自由出入夢境般的奇幻王國。這次訪台帶來的《幻影王國》結合幕後投影與幕前舞蹈,讓夢境與真實空間交互進行,也不避諱讓觀者看見那些在幕後神乎其技的影像,是如何由這些敏捷得不可思議的舞者們所堆疊、創造出舞台的奇觀。

-

藝活誌 Behind Curtain

直面現實的空間實踐

人作為空間的主體,空間如何反映人的內在與需求?主體如何形塑空間?城市風景如何詮釋出多重文化議題?面對混亂,現代性的力量為何加以排除?畢恆達新作《空間就是想像力》聚焦方法與實作,穿插大量案例,以輕鬆幽默的方法帶領讀者重新認識生活空間,提點讀者:「每個空間都是為了人而存在,從觀察、體驗、詮釋中,進一步理解如何改造空間,讓空間適應我們生活的樣態。」

-

焦點訪談 Interview 專訪文化部長談表演藝術政策

龍應台:打造沃土,是我們的核心價值

文化部成立將滿兩年,在表演藝術方面的政策,業界的印象除了延續文建會時期的規畫,新的政策則已提出「台灣品牌團隊計畫」與「藝術新秀創作發表補助作業要點」等,四月正式成立的「國家表演藝術中心」,勢必成為文化部在表演藝術發展區塊的重要里程碑。在此時刻,歷經一年多內部盤整,外界也相當期待文化部能標舉出新世紀台灣文化發展的高度與視野。文化部長龍應台首度接受本刊專訪,透過這次的訪問,期待能讓以前感到「霧裡看花」的表演藝術界與關心表演藝術發展的民眾,看到文化部的思維與政策。

-

特別企畫(二) Feature

蘇文琪 傾聽自己 舞出當下身體情緒

聲響如何進入身體?聲音如何編織進舞蹈?蘇文琪的方法是意念先行,建構肢體,再加入聲音材料。身體的聲音通常是一種直覺,是個人的正確性,旁人無法置喙,只是看每個個體作為一種界面,能不能完好地傳達出來。

-

藝活誌 Behind Curtain

極端、充滿符號,來自芭蕾星星的你

「這本書就像是我所建構的芭蕾星球,我就是這個星球的藝術總監兼長期觀察家。」芭蕾群陰以信手拈來的流暢線條,直白畫出芭蕾的「暗黑世界」,揭露光鮮亮麗的舞台背後,芭蕾舞伶的真實生活,犀利不失幽默,搭配俐落的文字,精準又切中要害。