朱宏章 嚴謹規律裡的款款柔情

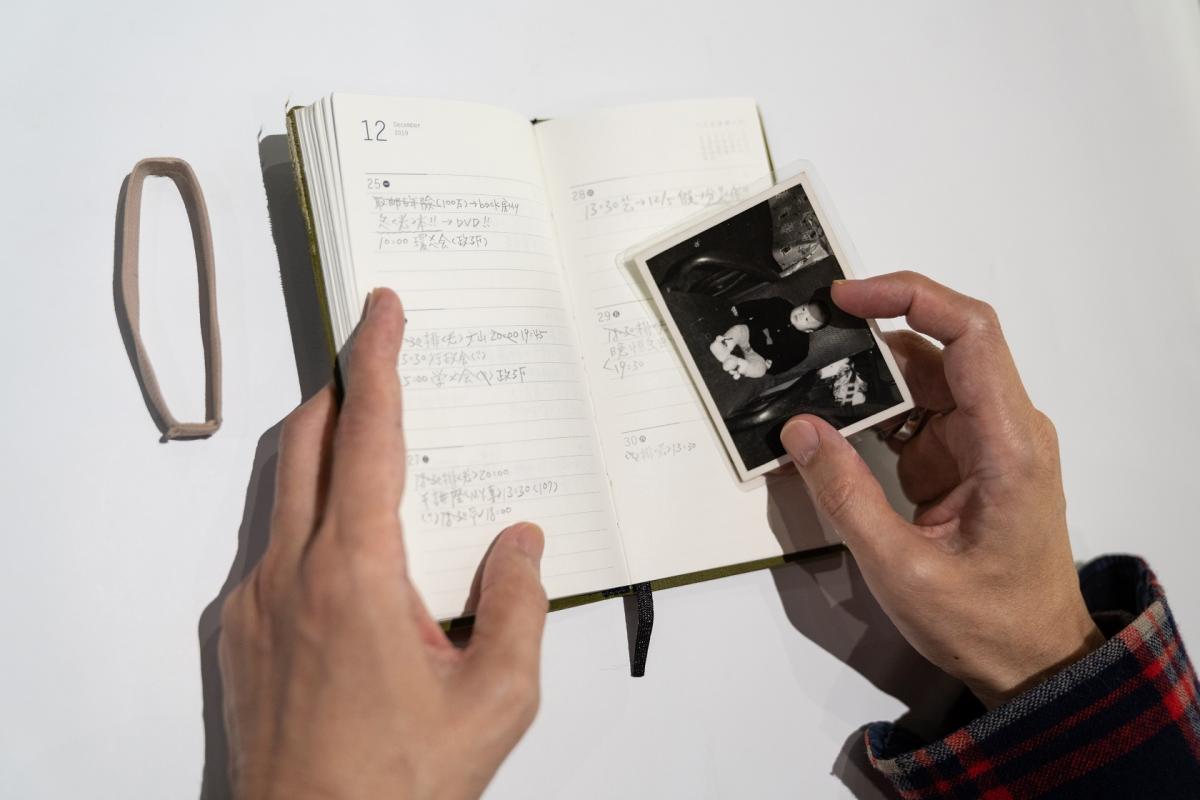

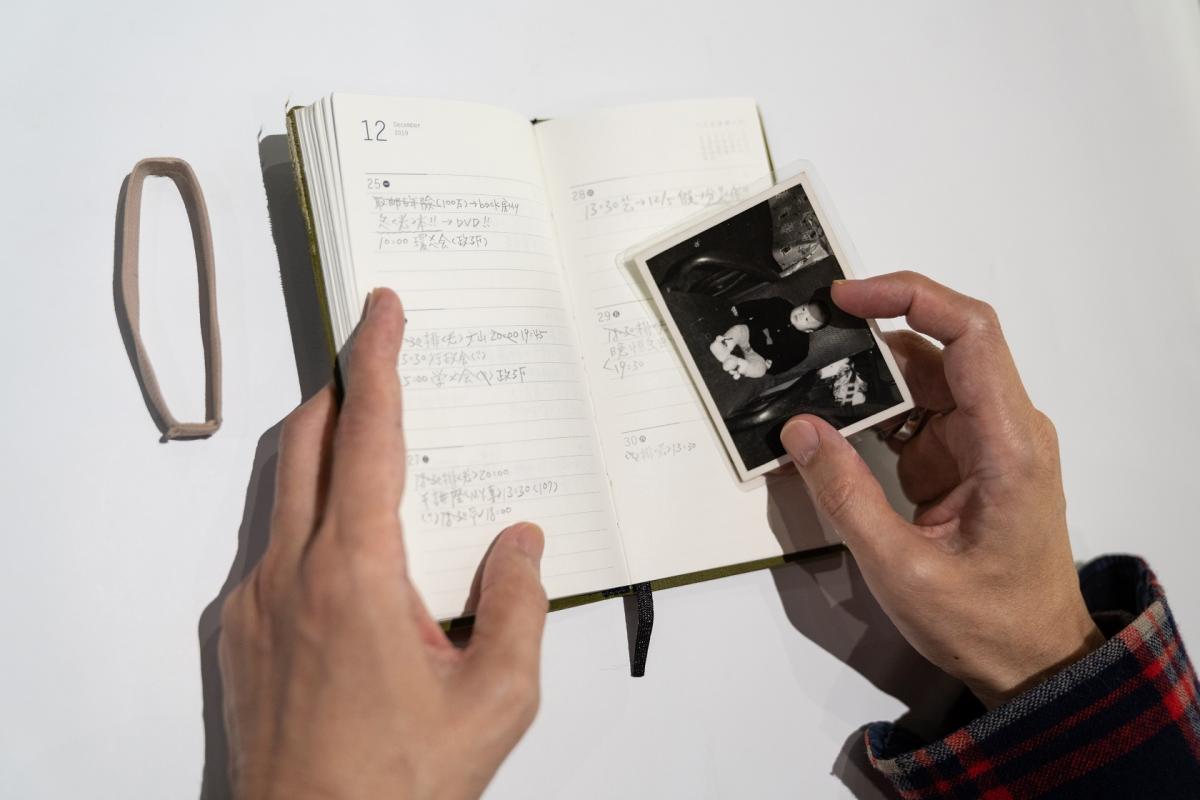

演電影又要演劇場,還要教表演、擔起戲劇系主任的行政工作最近因當紅電影《返校》中「白教官」一角備受矚目的朱宏章,面對生活的多頭與繁雜,他則以至為嚴謹的行程規劃應對,不同於他人仰賴科技工具,他最愛的是印有橫線的手帳,一律用鉛筆整齊書寫,用不同記號標示意義手帳中還夾著兩張老照片當書籤,嚴謹規律裡也沁出款款柔情。

演電影又要演劇場,還要教表演、擔起戲劇系主任的行政工作最近因當紅電影《返校》中「白教官」一角備受矚目的朱宏章,面對生活的多頭與繁雜,他則以至為嚴謹的行程規劃應對,不同於他人仰賴科技工具,他最愛的是印有橫線的手帳,一律用鉛筆整齊書寫,用不同記號標示意義手帳中還夾著兩張老照片當書籤,嚴謹規律裡也沁出款款柔情。

不對稱的妹妹頭、被同事戲稱像個「妹仔」的郭玟岑,年紀雖輕,卻是統領國家交響樂團的執行長。浸淫表演藝術、音樂圈多年,她不留票根不留CD也不留音樂家簽名,留的是多本隨性記錄的筆記,藏著她自己才會解讀的漫塗文字,唯一的堅持就是每本都是一樣高,要有束帶,而筆記的外皮不固定顏色,但一定要是鮮豔的色彩,來鼓勵自己。

總是讓人感受到如勁量電池般的滿滿行動力,男高音湯發凱的手帳一攤開,也是多姿多彩琳瑯滿目。多款物件從中掉出,昭告他的人生有多美好,翻著手帳,他津津有味地講起哪一天發生了什麼事,有時只是一丁點標記就可以喚起記憶。像是閱讀日記,或者,比日記還有趣。

國立臺灣美術館主辦的「亞洲藝術雙年展」,以「來自山與海的異人」為主題,擔綱策展的台灣藝術家許家維與新加坡藝術家何子彥,以「贊米亞」的山地和「蘇祿海」為策展指涉的地理和隱喻對象,邀請來自十六個國家、卅組藝術家及團隊,透過繪畫、裝置、錄像、行為表演、工作坊等,展現當代亞洲的多元世界,探討人與自然、歷史、科技等之間的關係。

不管是文學、劇場或電影,「經典」就是愛好者共同記憶的匯聚點,這個月有多部從經典出發、向經典致敬、或描繪經典背後主人翁的電影,如首度登上銀幕、大咖雲集的音樂劇電影《貓》,搬演《綠野仙蹤》電影女主角、《大鼻子情聖》劇作家人生故事的《茱蒂》與《巴黎小情聖》等。

在交響樂團之中,排練與演出雖以指揮馬首是瞻,但穩定全團軍心,首席更是肩負重任。不過走出大樂團的他們,又會想用音樂說些什麼?這組「NSO首席之聲」系列,在樂迷敲碗多時後終於現聲,吳庭毓與李宜錦雙首席的「出輯」,正巧是一男一女、一成熟一甜美的完美配搭。

從二○○七年出版至今,樂評人焦元溥的《遊藝黑白》再度增訂出版,從上下集兩本,到一套四大冊,除原有卅位鋼琴家濃縮與更新內容外,更添加了五十三位鋼琴家及一位大提琴家,總計收錄一百零六篇訪問、一百零九位音樂家。焦元溥說:「我只挑『我喜愛』和『我有問題要問』的鋼琴家。」受訪鋼琴家的剖腹回答,構築了精采的歷史,也讓此書成為最有用的音樂工具書。

看不見的建築 音樂廳的必須 訪建築聲學大師徐亞英 能為音樂家說話的 就是「好琴」 兩廳院「音樂廳傳奇:名琴.選位.大解密」 「演」一場建築聲學 讓你聽見音樂廳 「建築聲學大師徐亞英與NSO,帶您聆賞衛武營」 每個人,都是浴室裡著名的歌手! 把嘩啦啦的流水當掌聲,升起的蒸汽當乾冰, 抓起蓮蓬頭當麥克風開唱, 不知為何就是這麼感人肺腑,忍不住聲嘶力竭、自動安可不斷。 事實上,不是丹田練得有力了, 而是浴室空間、反射、材質等將歌聲化妝修飾得完美無暇。 放大到音樂廳不也是一樣, 有了好琴、有了好設計,就能讓優美的樂聲在空間裡飛翔。 不了解? 那麼就趁北高兩場講座音樂會,讓鋼琴家盧易之和建築家聲學家徐亞英, 和我們一起打開音樂廳,把聲學說給你聽!

徐亞英,建築世家出身,卻投入冷門的「建築聲學」,六十年來在世界各國的表演場館、會議中心皆留下了聲學設計作品,更為許多音樂廳音響把關、診斷並解決難題。他說:「建築聲學是複雜的學門,需要考慮實體鋼材、混凝土、木材等組合,在點、線、面空間外,也涉及物理學、心理聲學、音樂聲學且必須以美學、心理學為出發點。」聲音從建立到慢慢衰減,是有發展過程的,「墨有五色,聲音也就像書法的韻味一樣,不能太快消失」。

樂器是音樂家藉以表達想法的重要「武器」,對一位鋼琴家來說,他如何選一台與自己的音樂合拍、能讓自己的演奏加分的鋼琴,可說是至為重要。在八月份為兩廳院之友舉辦的解說式音樂會「音樂廳傳奇:名琴.選位.大解密」中,特地邀來鋼琴家盧易之擔任講者,搬出兩廳院的三台常被鋼琴名家選用的平台鋼琴,分析選琴的重點,更透過多段樂曲、不同鋼琴的彈奏,讓參與者理解其中差異,更進一步掌握對樂器的了解,帶來知性與感性結合的美感經驗。

為了讓樂迷一探衛武營音樂廳的優質聲響的秘密,聲學建築專家與國家交響樂團合作,在十月底舉辦了「建築聲學大師徐亞英與NSO,帶您聆賞衛武營」講座音樂會,分八個段落進行,演出並非如一般音樂會那樣正襟危坐,而是走走停停、上上下下,讓樂團、觀眾與音樂廳一起動起來,深入認識音樂廳建築與聲學設計的巧思。

刺青是藝術嗎?正在高雄市立美術館展出的「TATOO刺青身之印」,從技術、信仰、識別與認同面向,梳理刺青在不同地域、歷史文化發展的獨特脈絡,透過文獻、攝影、繪畫、手稿、矽膠人體繪製等方式呈現,勾勒刺青於世界版圖、區域文化及當代的美學發展過程。

劇場演員在電影中的表現向來出色,繼去年劇場女神謝盈萱拿下影后之後,今年的金馬獎入圍名單中,更有陳以文、張詩盈蔡嘉茵以出色演技脫穎而出,演員出身的吳可熙、陳雪甄甚至更入圍了原著劇本、最佳新導演項目。他們如何在大銀幕上發光發熱,讓我們進電影院來親身驗證吧!

拉脫維亞籍的指揮尼爾森斯帶著「北美五大」之一的波士頓交響樂團,從二○一五年起展開蕭斯塔可維奇一系列交響曲的錄製工程,迄今已憑這系列三次拿下葛萊美獎最佳古典管絃樂演奏獎。尼爾森斯可說是承繼了蕭斯塔可維奇已降的俄國交響樂一脈,透過這兩張尼爾森斯與波士頓的錄音,我們彷彿重新聽到了作曲家內在的自我對話。

大家都知道,想要成就音樂演奏功力,除了練習,還是練習,但若能得到大師的幾句提點,接收大師悟出的訣竅,可能就會打通任督二脈,豁然開朗!但與大師相遇的機緣難求,還好有這本《大師的刻意練習》,透過廿一位偉大鋼琴家掏心掏肺的分享,讀者不只知道鋼琴大家的練功秘笈,也得見廿世紀初那個時代的鋼琴史。

躁動青春裡的執著 新秀演員的日常小物 樂藝高強,各顯本領! 青年樂師的隱藏版技能 也許有人說練功的孩子身體裏住著老靈魂?但您可知鑼鼓聲中的歷史留轉、世故老成,只是為了成就一台台好戲上場,在抹去水粉、卸下行頭之後,他們年少的輕狂依舊。 且讓我們趁著「2019承功新秀舞台」、「傳統戲曲人才駐團演訓計畫育成聯合展演」演出前夕,深入台前幕後,邀請京劇、歌仔戲、客家戲、豫劇和布袋戲等十位極具潛力的戲曲新秀演員、樂師;看看他們各自喜愛的幸運小物,也分享日常生活裡,不為人知的隱藏版技能!一窺他們在各自領域裡綻放光芒的同時,私底下屬於年輕世代的青春與執著。

八○末九○後的戲曲新星們,各具迷人姿態,耀眼舞台。在他們身上,嗅不到一絲傳承的沉重感,而是純然地喜歡戲。這回請他們秀出自己的隨身小物,讓人看到的不是台上的表演功底,而是青春洋溢的他們,台下的熱情與執著

傳統戲曲不可或缺的鑼鼓絃樂,也是戲曲人才傳承的重點,這些青年樂師接下老師、前輩的樂器,也接下為戲曲發聲的重責大任。在台上為戲鋪陳節奏、推波助瀾的他們,台下又有那些令人眼睛一亮的隱藏技能?且讓本刊藉此訪問,開箱一觀

日本的美少女次文化,透過雜誌、動漫甚至小說,積累出豐富迷人的樣貌。正在北師美術館展出的「美少女の美術史」特展,由日本三位資深美術館員組成的「三枝眼鏡研究所」策劃,從浮世繪、洋畫、日本畫、漫畫、當代藝術等超過六十位創作者共逾兩百件作品,梳理浮世繪以降三百年的少女文化發展。

每兩年舉辦一次的臺灣國際民族誌影展今年邁入第十屆,這次影展的主題為「看見主權」。隨著時代變遷與社會型態轉變,經歷世代斷層與逐漸式微的原民文化,如何在年輕一代手中傳承下去?從這次影展中,我們可以藉著幾部入選作品,看到現況與新生的風貌。

同在二○一九年七月出版的《島嶼歌戲──王金櫻世代》與《人生的身段:堅毅慈心唐美雲》,既是人物傳記,亦能略窺台灣近半世紀的歌仔戲景況。除不同世代展現的相異歌仔戲表演方法、演出形式與訴求,更濃厚的是王金櫻與唐美雲兩人用保存歌仔戲文化、傳承與培育歌仔戲創作者等方式,面對自己畢生志業的真誠與情感。

「當來自記憶的浪潮湧入,城市就像海綿一樣將它吸收,然後脹大。」卡爾維諾在《看不見的城市》第一章中寫道,「但是,這座城市不會訴說它的過去,而是像手紋一樣包容著過去,寫在街角,在窗戶的柵欄,在階梯的扶手,在避雷針的天線,在旗桿上,每個小地方都一一銘記了刻痕、缺口和捲曲的邊緣。」 2019臺南藝術節以這本上世紀七○年代出版的經典為命題,規劃「府城」、「山線」、「海線」等三大主軸,要觀眾走過街角,凝望窗欄,滑過扶手,穿越「看不見的台南」的每一個小地方,並對當下的我們提問: 我們該如何凝望一座城市? 一個「城市藝術節」應該具備什麼樣貌? 藝術家除了創作作品,他/她們的工作方法可以帶給地方一個「新的語言」嗎? 我們該如何透過藝術展望一座城市的「未來」,而這未來並非與過去斷裂,而是同時並存? 在藝術節開跑前,讓我們先跟著策展人周伶芝、郭亮廷紙上穿越六個地方與作品,一同探索答案可能的形狀: #《台南公園的身體地圖百日行走》@台南公園 #《土土海海漁光島》@漁光島 #《咖哩骨遊記》@中西區 #《層中隙》@中西區 #《道隱》@台南水道 #《聽海日記》@七股龍山國小

今年邁入第八屆的臺南藝術節,首次轉型引進策展人制度,本刊特邀劇評人周伶芝、郭亮廷帶領觀眾「穿越看不見的城市」。不同於以往活動聚焦於市中心,兩位策展人從巷弄、官道、海盜一路發展,期待用藝術的方法,挖掘出城市隱藏的過去,而且把範圍拉大,從「府城」拓展到「山線」、「海線」,並且邀請外地╱國藝術家,帶著藝術之眼深入地方,與在地人們、空間互動共創。這回,讓我們跟著周伶芝、郭亮廷的腳步,踏查那些你以為認識的,還有不認識的「台南」。

地方 走進台南公園,最先注意到的是北台灣少見的金龜樹,此樹種在闢園之初栽種了百棵,扭曲的樹瘤、臃腫的樹幹,看起來異常地兇狠、張狂。除此之外還有雨豆樹、鳳凰樹等充滿「南島風情」的樹種這些美樹、植栽,在日治時期,遠從中南半島諸國引進,移植進公園,除了完成日本對台灣的「東南亞」熱帶島嶼殖民地的典型想像,也有著將小島作為現代化實驗場的規劃藍圖。 當時,日本對台灣的建造工程除了交通、農業、水利、金融等基礎建設,「公園」也是其中一環。一九一一年底,當時的台南廳長松木茂俊發起台南公園的營建計畫,隔年通過,歷經四年半,這座透過募款、總督府補助,投下鉅資興建的現代公園在一九一七年夏天完成。 台南公園彼時是府城最時髦的地標,除了熱帶植物,還有噴泉、假山、飛瀑、花圃、裝飾電燈、運動場、紀念塔、鳥園等設施,在公園尚未完工時,此處就舉辦了台灣南部第一屆的棒球比賽(南部野球優勝旗爭奪賽,一九一四年開始,持續至一九三○年),也有「自轉車競走」(腳踏車飆速比賽)等運動盛事,當年最夯的沈常福馬戲團在一九五八年也曾到台南公園演出這座占地四萬五千坪的遼闊公園,曾經是青年男女約會首選,也是鳥迷、植物迷、運動迷等各種迷的聖地,但百年後的今天,年輕人們少了,如今成為各國移工、年長者的放鬆空間。

地方 舊稱「三鯤鯓」的漁光島,是一座位屬於安平港歷史風貌園區特定區的小島,面積約四百多公頃,島上一半以上的面積都是森林,因緊臨市區的自然景緻,而在二○一七年第一屆漁光島藝術節後一炮而紅,觀光人潮蜂擁而至,徹底改變了小島的速度感,但郭亮廷還清晰記得此前漁光島的樣子。 彼時的小島尚未被「#台南景點」 「#打卡聖地」「#網美集散地」「 #漁光島月牙灣」等關鍵字定義,是許多藝術家的居住地,郭亮廷的高中同學陶藝家吳其錚也是其中之一,但他記憶中小島化外之地的嬉皮氣質,隨意沙灘燒火話家常的場景,如今皆已無跡可尋。 有意思的是,這座用力強調自身觀光潛力的小島,同時也有意識地「反開發」。二○○七年,漁光島是首座被提出規劃為「博弈專區」的島嶼,也曾經研擬籌建安平港跨海大橋連結四草大橋,但都被戮力擋下,只為了保存下綠色隧道、漁光夕照、養蚵人家與月牙灣等「漁光六景」。發展觀光以振興地方,意圖讓觀光客、網美對自然的凝望,喚起眾人對自然的關注,雖使漁光島的步調劇變,卻也是小島企圖在自然保育與城市發展之間找到平衡的方法,郭亮廷直言:「他們都知道,如果這條路開了,海景就改變了,漁光島就會死了。」

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。