新一代「鋼琴一哥」 首度訪台搶先聽

近期備受矚目的俄國鋼琴家特里福諾夫,二○一○年獲蕭邦鋼琴大賽第三名,二○一一年摘下魯賓斯坦鋼琴大賽及柴科夫斯基大賽金牌,從此備受世界樂壇矚目,可說是最新出爐的「鋼琴一哥」!十一月他將隨指揮大師帕帕諾及聖西西里亞管絃樂團首度訪台演出,在「一哥」到訪前,讓我們先聽他的精采錄音專輯,了解一哥如何可以成為一哥!

近期備受矚目的俄國鋼琴家特里福諾夫,二○一○年獲蕭邦鋼琴大賽第三名,二○一一年摘下魯賓斯坦鋼琴大賽及柴科夫斯基大賽金牌,從此備受世界樂壇矚目,可說是最新出爐的「鋼琴一哥」!十一月他將隨指揮大師帕帕諾及聖西西里亞管絃樂團首度訪台演出,在「一哥」到訪前,讓我們先聽他的精采錄音專輯,了解一哥如何可以成為一哥!

說藝術無用,說藝術玩物喪志,從根本上來說,或許並未說錯。經世濟民的「有用」,藝術未必想做;凌駕眾人、翱翔天際的鴻鵠之志,也不一定吻合藝術創作者內在的真正需索。做藝術,搞創作,到底圖的是什麼?如果不是為了討生活,而是過生活呢? 這次我們不再直面藝術、扣問創作,繞過它們,我們闖進劇場藝術創作者的生活現場,不拘命題,任他們分享生活中一切能夠滋養自己的事物。當然,對某些人來說,創作本身即是滋養,然而離開藝術創作的中心,構成它的邊陲長得如何?邊界在哪?或許我們該說,這次探究的不是創作者也不是工作者,而是一個人,如何被他瑣碎的癖好和興趣,支撐著、澆灌著,讓他有力氣往藝術的深處走去

被譽為「偶戲天后」的資深操偶師薛美華,一直以來與偶、與物件的關係緊密,也是她創作的最佳夥伴與靈感來源。平素就喜歡撿拾舊物的她,總能在有過使用痕跡的二手物中找到樂趣,在滿是拾來「寶物」與自己歷史物件的工作室中,不斷不捨不離的她,透過整理它們來整理自己,也透過「物」與訪客互動

喜歡買花、逛宮廟、手做DIY服裝設計師李育昇的癖好很生活,但也不能說與創作無關。他喜歡神靈世界的系統井然,但宮廟也會成為他的惡夢場景,或者靈感來源。而「動手做」則是窮逼出來的,小時候窮只好自己做玩具,長大後在劇場工作,劇場窮只好想辦法用有限資源材料來發揮創意,但創意不只為工作,夜來餘暇,李育昇還自造手工皮件,純為自用,更是自爽!

參與許多表演藝術音樂設計的柯智豪,是個不折不扣的標準宅男,熟悉次文化匯聚的台北地下街,對電玩遊戲、女僕和執事咖啡館如數家珍,花大量時間逛網,還賣力追劇然後同時寫曲創作。對各種事物的好奇程度遠超過「獵奇」的柯智豪,會在奇觀帶來的感官衝擊之後繼續追問:然後呢?為什麼?還有哪些可能?

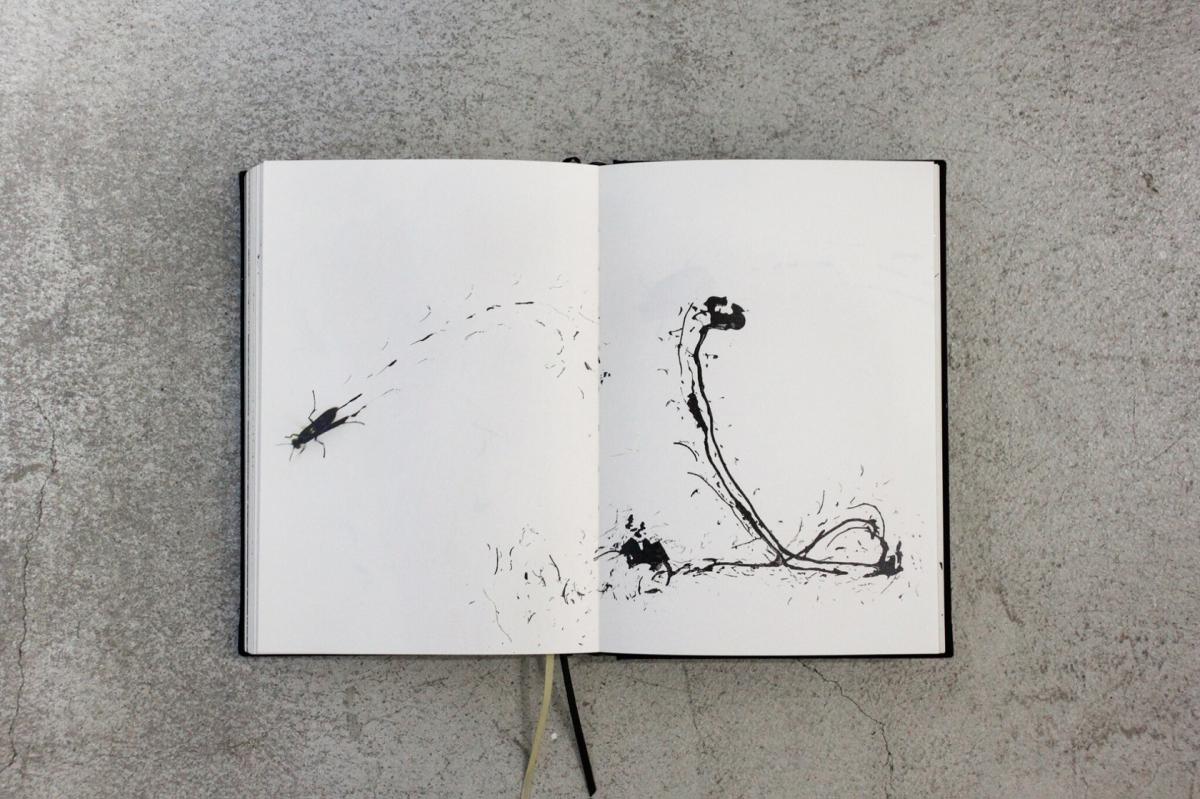

首次受邀來台舉辦「蟲文展」的朱贏椿,將與蟲子的各種邂逅,出版成書、也打造出獨門的「蟲文藝術」,他自己開田種菜,幾年來吸引眾多昆蟲駐留,牠們在田地裡產卵、孵化、成長,完成生命的輪迴,偶爾受邀客串當「藝術家」,朱贏椿以「開半畝田,種五年菜,邀百種蟲,集千形文,成一本書」說明《蟲子書》系列的創作歷程。

十月份的兩個影展:女性影展與高雄電影節,分別端出精采菜色,兩者不約而同推出「家庭」主題,以多部好片探索人與家庭、家庭與社會的關係。另在兩影展中也有多部與表演藝術相關的電影,或是紀錄片或是劇情片,邀影迷探看舞台前後的各樣人生風景。

錄製過上百張專輯的大提琴家馬友友,今年推出的全新專輯,卻是他第三度錄製的巴赫無伴奏大提琴組曲,對於從四歲起就浸潤其中的巴赫音樂世界,馬友友有著隨年齡、視野而轉變的理解與詮釋。第三度的錄製,已過耳順之年的他選擇了重返初衷,無論是音色或表現似乎是更優遊自在、更豐富卻更是純粹地表達了自我的人生觀。

不說你不知道,原來「音樂之父」巴赫曾經打架鬧事,歌劇大師華格納曾經被當叛亂放火犯通緝由南韓法律學者趙炳宣主持的廣播節目單元集結的《音樂家被告中!》一書,從四十四篇活生生的案例裡,看到大音樂家如何在官司纏身之餘將世俗折磨轉化為藝術,即使跨越了數百年,我們仍能透過那些「被告」的慘烈經驗,學得到他們對人生的讚頌與嘆息。

這回的劇場約會,邀請到近年備受期待的劇場編導黃鼎云,以及白天上班族、晚上搖滾魂,近期以專輯《兄弟沒夢不應該》強勢回歸的搖滾三人組「拍謝少年」,觀賞的節目由黃鼎云點名出招,選的是連圈內人都認定高門檻的《春之祭》! 演出後眾人黃湯下肚,拋開客套、直搗黃龍,竟「飲/引」出驚人言論編舞家薩維耶・勒華(Xavier Le Roy)在拍謝少年心中原來直逼濁水溪公社?劇場在黃鼎云腦子裡,其實就是一場性愉虐?以《春之祭》的爭議性為開端,雙方逐漸展露彼此天馬行空、毫不拍謝的腦內世界

由空場藝術聚落和鳳甲美術館共同舉辦的「Video on the Phone」,共邀集十七位藝術家、廿三件錄像作品參展,除了在鳳甲、空場展出,兩者間的北投區八仙里戶外空間,觀眾都可按圖索驥,找到散置在現實世界的錄像作品。透過錄像與現實場域的參照相映,讓觀眾體驗不同的虛實感知經驗。

國片在暑假尾聲大爆發,八月下旬有七部、九月有四部台灣電影上映,同時上半年各大影展參展獲獎,來不及在金馬奇幻或是臺北電影節露臉的影展佳片,也都集結在九月上映,讓我們來盤點一下有哪些影展佳片。

跨樂種、跨文化,現代音樂人樂於跨過傳統框架,與不同淵源的音樂對話,也造就了令人驚豔的多元創作。近期有多張跨界音樂專輯面世,讓樂迷可以「藝」想出跨界音樂創作所淬煉出的化學變化,與珍貴的藝術性。

《最初看似新奇的東西》是作者鄧九雲的最新著作,也是其第三本小說。同時身為演員及作家的她,近年來除了勤於書寫之外,每逢出書必伴隨一次基於其文字創作的演出計畫。如此或耕或寫,或演或導,創作與生活已經不再能被分類。

當珠寶經典品牌遇上絕美動人的經典芭蕾,會交織出怎樣的美好緣分?從上世紀四○年代,法國珠寶品牌「梵克雅寶」即與芭蕾藝術結緣,不但特地以芭蕾舞者為範本設計出精緻的「芭蕾舞伶」珠寶系列,更引發編舞家如喬治.巴蘭欽、班傑明.米派德等人靈感,以珠寶為題入舞,化為舞者的精采演出。而近年「梵克雅寶」更積極贊助各國芭蕾演出,今年即與台灣「黑潮藝術」合作,將在臺中國家歌劇院推出「世界芭蕾舞星饗宴」,並同步展出六款世家「芭蕾舞伶」系列典藏胸針,台上舞星與珠寶舞伶共舞,輝映永恆

梵克雅寶近幾年積極從各大拍賣會蒐購世家的歷史珠寶,目前已典藏上千件作品,其中「芭蕾舞伶」系列胸針更是品牌著手蒐購的主力,可見受珍視的程度。這回來台展出的六款芭蕾舞伶典藏胸針,多數是一九四○年代最早期的作品,從胸針上芭蕾舞女伶的曼妙舞姿和珠寶工藝,不難窺見珠寶設計的演變。 值得一提是,梵克雅寶的芭蕾舞伶珠寶作品並不是憑空想像,而是依據真實人物的原型所打造的,十八世紀法國知名舞蹈家La Camargo和俄羅斯首席芭蕾伶娜Anna Pavlova即是梵克雅寶現實版的芭蕾舞伶,珠寶設計師參考她們跳舞時的神情和姿態發想創作,才會讓珠寶作品如此靈動鮮活、栩栩如生。

梵克雅寶近幾年積極從各大拍賣會蒐購世家的歷史珠寶,目前已典藏上千件作品,其中「芭蕾舞伶」系列胸針更是品牌著手蒐購的主力,可見受珍視的程度。這回來台展出的六款芭蕾舞伶典藏胸針,多數是一九四○年代最早期的作品,從胸針上芭蕾舞女伶的曼妙舞姿和珠寶工藝,不難窺見珠寶設計的演變。 值得一提是,梵克雅寶的芭蕾舞伶珠寶作品並不是憑空想像,而是依據真實人物的原型所打造的,十八世紀法國知名舞蹈家La Camargo和俄羅斯首席芭蕾伶娜Anna Pavlova即是梵克雅寶現實版的芭蕾舞伶,珠寶設計師參考她們跳舞時的神情和姿態發想創作,才會讓珠寶作品如此靈動鮮活、栩栩如生。

將在八月底在台中登場的「世界芭蕾舞星饗宴」,邀請十一位頂尖舞星,演繹十多個經典節目,包含巴蘭欽以梵克雅寶珠寶為靈感創作的舞劇《珠寶》中的兩段:〈綠寶石〉與〈鑽石〉,還有多段經典大雙人舞、獨舞,以歡快、抒情、唯美等各種風格展現。

裸體的描繪向來是藝術家的養成訓練,也藉以傳達理想化的人體,但在逐漸脫離傳統與理想化形象的局限之後,人體也成為形式實驗的主題,裸體也更直接表達情愛欲望和普世人類的境況。這次由高雄市立美術館與倫敦泰德美術館合作策畫的「裸」展,即透過泰德典藏之油畫、雕塑、攝影和紙上作品逾一百廿件,梳理十八世紀至今的藝術創作當中,裸體如何被實踐、挑戰和演繹。

瑞典電影大師柏格曼於二○○七年過世後,陸續有零星影片回顧,今年適逢柏格曼百歲冥誕,金馬影展舉辦了「柏格曼百年紀念影展」,大規模邀請卅八部影片,讓影迷可以完整一睹大師創作歷程。同步也有紀念特輯《柏格曼:大師狂想》的上映,讓影迷透過電影與記錄片,一探大師的創作人生。

老家花圃的花開花落,至親的相伴與消逝,讓小提琴家蘇顯達深刻體認到生命的無常,而能留下的,就是伴隨自己一生的音樂。《花之夢》是蘇顯達首張心靈音樂專輯,他以奇美博物館的珍貴古董名琴拉奏,呈現〈花之夢〉、〈美麗四季夏〉、〈水、花、人〉等原創樂曲,透過優美琴音,傳達生命體悟。

今年五月底,驫舞劇場陳武康與泰國舞蹈家皮歇.克朗淳(Pichet Klunchun)歷時三年的跨文化「共同謀逆」之作《半身相》在雲門劇場演出,謀逆事實包含:演出中穿插演後座談、真正的演出結尾交由隨機觀眾Call Cue、明明是習舞多年之人卻疑似「沒跳什麼舞」等等,評論兩極比南北極還遠! 這次劇場約會媒合了專業創作者與Pro級觀眾:《半身相》看了五場、擔心「對談資訊不對等」的驫舞劇場團長(a.k.a陳武康忠實粉絲)蘇威嘉,與近五年開始觀賞台灣劇場的科技業工作者李知懃,藉著《半身相》展開一場不知會「針鋒相對」或「頗具共識」的談話雖說兩人不約而同穿著藍色上衣出現,大展默契,但,當話題來到李知懃進劇場前還是「搞不清楚這演出要幹嘛」,以及蘇威嘉曾暗暗質疑陳武康「難道整個人生放棄了嗎?」時,我們彷彿獲得了關於這部爭議之作的其他拼圖

自開館以來持續推動的「青年攝影家典藏計畫」的日本清里攝影美術館,為日本四大攝影藝術專門美術館之一,這次應邀在國立臺灣美術館展出「起始.永遠日本清里攝影美術館典藏精選展」,展出包含三木淳、東松照明、細江英公、桑原史成、篠山紀信、橫須賀功光等日本攝影大師的初期作品,讓觀者得以一窺大師的創作啟始。

作品風格奇幻多變的日本電影導演鈴木清順,是許多東西後進電影創作者的偶像,一生精采,起伏驚人,以風格瑰麗的「大正浪漫三部曲」享譽國際影壇。高雄電影圖書館舉辦的「電影歌舞伎:鈴木清順の鏡像迷宮」影展,特別挑選了五部影片回顧,呈現他前衛的影像實驗,及超越時代的美術色彩運用與劇場表現形式。

頂著一頭龐克怒髮、以一手精湛琴藝讓世人驚歎的英國小提琴家甘乃迪,在古典的軀殼下燃燒著熊熊的爵士魂,各種音樂的界線對他而言從不是問題。而同樣縱橫古典與爵士的美國前輩作曲家蓋希文,跟甘乃迪一樣有著框不住的靈魂,在《當甘乃迪遇上蓋希文》這張專輯裡,兩人跨時空交會相遇,在甘乃迪的重新編曲中,蓋希文的音樂重新活現,而且更熱情迸放!

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。