Search 搜尋

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial張大眼睛,迎接TIFA舞台饗宴!

是誰?是哪場古典音樂會?是哪位大師能讓宣傳海報才剛印兩張,台北場的座位就賣完了?啟售兩天,全台票房就直逼百分之九十?短短十五天內,北、中、南三場完全售罄、一票難求?而且在向隅的觀眾中,還包含了許多足不出戶的宅男宅女們。沒錯,那位大師就是本期的封面故事人物日本作曲家久石讓。上月份久石讓隨節目訪台時,本刊很難得有一獨家專訪的機會,訪問中,大師首度對台灣的觀眾,透露了許多他在華文世界從未談過的話題,以及尚未曝光的計畫。喜愛久石讓與他的音樂的朋友們,你絕不能錯過這次,可以近身了解久石讓的創作理念與他未來最新動態的機會。 雜誌這月份的重頭戲,當然就是兩廳院即將舉辦的「<span la

-

編輯精選 PAR Choice

歡慶民國百年 京劇名角反串大動員

為慶祝民國百年的生日,國光劇團特於歲尾年初,策劃了本次戲曲界聯演,除了劇碼熱鬧喜趣,並動員國光、台北新劇團、當代傳奇劇場與相聲瓦舍的多位演員共襄盛舉外,最令人矚目的是名角們的「反串」,如本行老生的唐文華這回將反串程派青衣、本行青衣的魏海敏反串丑婆等,料將讓觀眾笑到噴飯灑淚!!

-

編輯精選 PAR Choice

揭開歷史塵封 再現台灣五○年代女兵身影

創作社編導周慧玲再度推出新作《百衲食譜》,取材自一九五○年代台灣第一批女兵的故事,一段被塵封的歷史。周慧玲與旅美編舞家余承婕共同創作,這回將在舞台上,以戲劇與舞蹈對位的方式,交錯過去和現代的時空身影,再現女兵們浪漫又心酸的生命情懷。

-

焦點專題 Focus

以希臘神話為始的奇幻之旅

繼前年《歡慶之旅》首訪台灣,加拿大太陽劇團將在明年一月份再度訪台,帶來更為炫目的《魔幻森林》。此劇二○○二年在蒙特婁首演,至今已巡迴全球十二國五十二個城市,總計全球已有超過五百六十萬人次欣賞過。全劇以希臘神話伊卡魯斯的飛行夢為創意靈感來源,充滿異國文化融合的創意發想,表演融合了希臘神話的故事情節、吉普賽文化與語言,以及許多俄羅斯演出橋段。

-

焦點專題 Focus

馬戲世界中閃耀的台灣之光!

本身就是跨國界的表演藝術產業,太陽劇團的成員也是來自全球各地,其中也可以看見台灣特技演員的身影。林永彪、楊舒晴、張逸軍、陳星合就是四個在太陽劇團演出中出現的台灣之光。從他們獲選的經驗,可以看到太陽劇團挑人的標準,不只限於個人技藝的高下,還注重其多元才華與潛力,甚至連性格都考慮在內!

-

封面故事 Cover Story

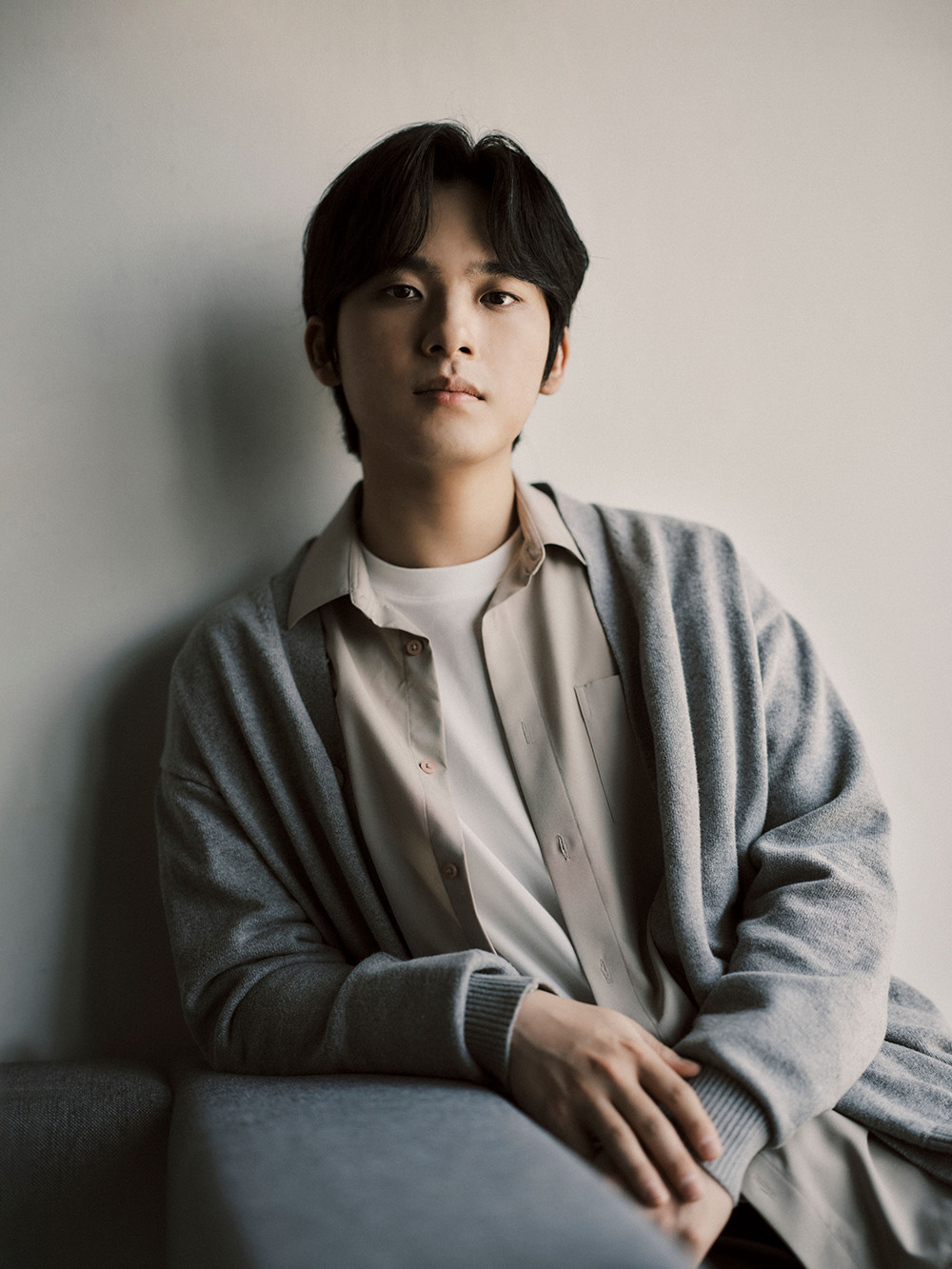

久石讓 聲揚世界的和魂巨匠

縱橫樂界長達三十年,久石讓(Joe Hisaishi)最為人所稱道的是優美純淨、獨創性十足的旋律,以及獨立於電影人物的情緒與性格。更重要的,是他音樂中自然流洩出的異國風情,以及濃郁的日本和風。有趣的是,他的編曲技法與創作形式,卻是最道地的西方傳統。

-

封面故事 Cover Story 專訪日本配樂作曲大師

久石讓:亞洲人的「古典」,應該「在地」且貼近人類靈魂

暌違四年,日本國寶級作曲家久石讓再度來台。消息一出,票券在短時間內便搶購一空,留下售票網上留言求票、徵票、急徵等訊息,為的就是期待能夠一睹大師親自上台指揮、彈奏那些陪伴著自己成長的旋律。 亞洲巡迴的首站就在台灣,被工作人員形容成「嚴謹到近乎龜毛」程度的久石讓,難得接受媒體專訪。終於獲得首肯,舞台下的他說起話來深思熟慮,時時帶著溫暖的笑容;談笑風生中,更難掩他大師的風範和氣質。搶在其他國家之前,久石讓對本刊透露了許多至少在華文世界未曾聊過的議題及尚未曝光的計畫,就讓喜愛大師的朋友們,更近身理解久石讓的創作理念與最新動態。

-

藝號人物 People 資深劇評人暨導演

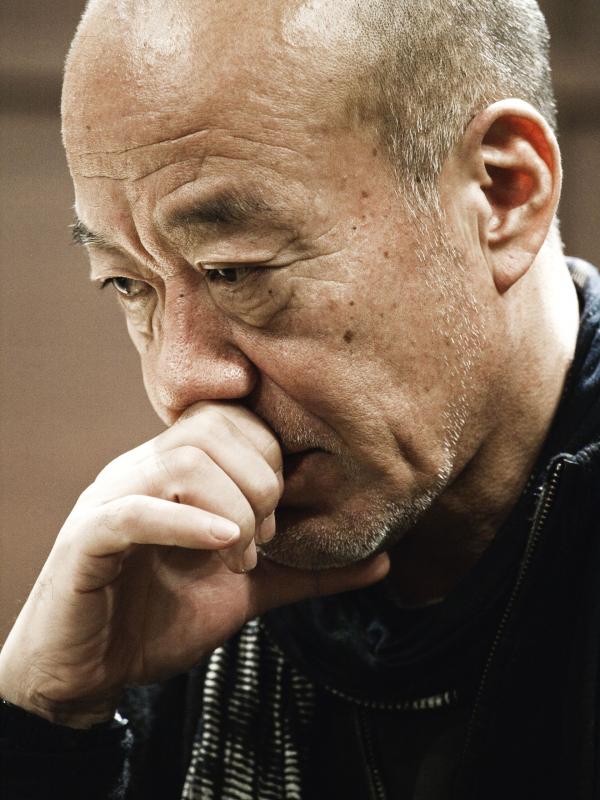

王墨林 在黑盒劇場裡 召喚歷史幽靈

資深劇評人、也是劇場導演的王墨林,是台灣劇場界永遠的批判者。出身國家機器軍隊體制的他,拒絕遺忘過往歷史刻印在自己身上的記憶,透過書寫、劇場創作與社會行動,持續地針砭整個劇場與社會。這回,他借用美國詩人艾略特著名的長詩及其篇名,在新作《荒原》裡將詩句拆解、組裝到兩位角色的對白裡,以死亡的話語訴說失落的理想,以頹敗的軀體,讓枯萎的精神顯影,王墨林說:「《荒原》會是我生命歷程中一個很重要的作品,它不是我的傳記,而是我生命的光影。」

-

藝號人物 People 出入劇場影視皆自得的優雅女優

蕭艾 認真過日子 就是為角色做好功課

舞台上,蕭艾扮演過各式各樣的角色,體驗過千奇百怪的人生,下了台,她卻異常低調,不抽菸不喝酒,早睡早起的規律作息,既不浪漫也不瘋狂,簡直理性到了極點,完全顛覆了一般人對劇場工作者的想像。婚後選擇以家庭為重心,回歸柴米油鹽醬醋茶的現實生活,蕭艾卻更能體會「戲劇是用人生經驗醞釀出來的藝術形式」這句話。蕭艾說,因此認真過日子,就是為角色做功課的最好方式。

-

藝號人物 People 世紀當代舞團藝術總監

姚淑芬 十年為期 以舞檢視生命足跡

二○○○年創立了「世紀當代舞團」,一晃眼,已經十年!編舞家姚淑芬於此刻回顧自己的舞蹈生涯,竟發現「十年」對自己來說是別有意義的數字,從小時候學舞的不情願,到發現自己不適合芭蕾,然後走上現代舞編創、成立舞團的道路,一路下來的姚淑芬,就像一個好奇的流浪者,不停下探索的腳步。這一次的「十年」,姚淑芬挑戰斯特拉溫斯基的音樂,收心回歸舞蹈肢體,獻上《婚禮》與《春之祭》,更坦誠掘探人的原始情慾。

-

即將上場 Preview 廿八年前藝壇盛事 原地重現

白先勇《遊園驚夢》 熠熠星光依舊

一九八二年由新象藝術中心製作、改編自白先勇同名小說的舞台劇《遊園驚夢》,當年集合了藝文界的一時之選,以意識流的手法呈現,演出十場皆滿座,甚至颱風天也擋不住觀眾的熱情,成為當年的藝文盛事。廿八年後,這一頁傳奇終於將在原演出場地國父紀念館再現,除了當年的導演黃以功將回鍋執導,也邀集當下的藝壇明星包括魏海敏、徐貴櫻、錢熠等共襄盛舉。

-

即將上場 Preview

年終節慶音樂會熱鬧登場!

每到歲末年終,樂迷們總是會發現好多以節慶之名上陣的音樂會,明明白白地告訴你,除了吃大餐、看煙火,你還有更幸福的選擇讓美妙的樂音,陪著你度過不一樣的聖誕與新年。

-

即將上場 Preview 作曲家布瑞頓的嘔心瀝血之作

《戰爭安魂曲》 呼喚和平的磅礡之聲

《戰爭安魂曲》是一首包含獨唱、合唱、童聲合唱與管絃樂團的大型作品,為紀念第二次世界大戰中不幸罹難的亡者,並且在重建科芬特里大教堂(Coventry Cathedral)時的委託創作。它是布瑞頓最大的合唱作品,也可以說是他畢生最後的代表作,不但氣勢磅礡,旋律更感人肺腑。

-

即將上場 Preview 驚人早慧的俄羅斯鋼琴家

列夫席茲 重量級曲目展演巴赫精髓

從十歲與管絃樂團演出巴赫《F小調第五號鍵盤協奏曲》之後,列夫席茲便愛上了與樂團合作的感覺,也愛上巴赫音樂中的生命力。此次來台,一連四晚的音樂會,列夫席茲將演出巴赫三套經典的鋼琴作品《平均律》全集、《郭德堡變奏曲》及《賦格的藝術》,這不僅是國際大師多年未見的曲目,更將是台灣樂壇上絕無僅有的經驗。

-

即將上場 Preview 「聲.光.影.像的魔法師」音樂會

魔棒揮灑 讓聽覺與視覺翩然共舞

在現代音樂領域扮演先鋒角色的十方樂集,這次將以四首國內外的樂曲,搭配電子音樂、投影及現場演出,要讓台前幕後的演奏者就像魔法師一般,將出神入化的聲、光與影像,在觀眾眼前展開。

-

特別企畫 Feature

灰燼與鑽石 極端中的璀璨

雖然在歷史上經過許多傷痛,但是波蘭總能在灰燼中發現鑽石,這是波蘭文化的珍貴所在,因為藝術的鑽石反映出人性的灰燼,讓觀者懂得自我警惕,這就是波蘭對世界的貢獻。

-

特別企畫 Feature

心靈與感官 迥異的吶喊

台灣劇場界最為熟悉的波蘭劇場人,非提出「貧窮劇場」理論的葛羅托斯基莫屬,他的訓練體系與劇場概念,可說是深深影響了一九八○到整個九○年代的台灣小劇場。但相較於葛羅托斯基的內在探索路線,其實波蘭還有由康托帶領的「視覺系」劇場,以充滿力道的視覺設計撞擊人心,在走過鐵幕年代的波蘭,強烈視覺帶來的自由氛圍,也使這樣的路線蔚為主流。

-

特別企畫 Feature

複雜的歷史刻痕 多元脈絡的起點

波蘭複雜的歷史留下的刻痕造就了多元文化,但同時也帶來認同上的不安。這種不安反映在藝術上,塑造出波蘭文學及劇場非常強烈的「哲學性」(對於「我是誰」的探究)及「社會性」(作品和社會事件息息相關)。同時,獨立的藝術家也努力在政府打壓下做自己,試圖在作品中表現自己的「個人性」。

-

特別企畫 Feature

改變社會中的眾聲喧嘩

處在新世紀的波蘭脫離了共產、加入了歐盟,正在緊鑼密鼓地準備二○一二年和烏克蘭合辦的歐洲盃足球賽。一切都看起來往新方向、新世界邁進。但是生活在波蘭,有時候還是會有一種回到共產時代的錯覺(特別在排隊、看病、洽公時)。像押井守在電影《阿瓦隆》Avalon中描繪的一樣,波蘭人似乎同時活在兩個世界,或說在兩個世界的交界點。處在新舊價值、傳統和當代之間,波蘭的劇場誠實反映出兩者間的矛盾和衝突,但同時也顯現出因為這樣的拉扯而產生的非凡生命力。在此我將介紹五位當代波蘭導演,他們在各自的領域(偶劇場、政治劇場、社區劇場)辛勤耕耘,而放出各有千秋的耀眼光芒。

-

特別企畫 Feature

瓦里科夫斯基:莎士比亞是我的私塾老師

出生於德波邊境小鎮Szczecin的瓦里科夫斯基,劇場學習之路上非常幸運地有大師的提攜陪伴,深受彼得.布魯克與魯帕的影響,之後開拓出屬於自己的劇場視野。他不畏挑戰大師經典,特愛莎士比亞,迄今導演了十部莎翁劇本;而且創作力豐沛,迄今已累積有三十個戲劇與十三個歌劇作品,近年來作品對影像的大膽運用,甚至已經發展成獨樹一格的現場即時拍攝影像投射美學。