Search 搜尋

-

名人CD窩裡訪

Unplugged紀蔚然

身爲台灣寫實主義的劇場創作者,在《黑夜白賊》等劇中呈現黑暗的意涵,卻自在悠遊於美國民謠淸新明亮的節奏中,紀蔚然,其實是個「不揷電」的老頑童。

-

跨台演出

「正統靑衣」的非常形象

螢幕舞台上的葉雯,累積了三十幾年豐富的表演經驗,樹立了傳統典雅的演技派女星形象;私底下的葉雯,健談風趣而天眞詼諧,直覺、不彆扭地詮釋新戲的關鍵角色。

-

跨台演出

從無心揷柳到積極耕耘

台灣電影環境的惡劣,讓陳昭榮這樣的演員,失落於短暫的燦爛;兩年的思考之後,他決定自我提昇,以強烈的學習心,站上舞台。

-

台北

瞌睡蟲不見了

左「出將」、右「入相」,中國古老舞台上鏗鏘,唱「歌仔」、說「相聲」,Y、Z世代感覺好陌生。且看薪傳、當代傳奇、明華園、相聲瓦舍和牛古,使出渾身解數把中國傳統戲劇大鬧翻天,變出新花樣。

-

柏林

主流另類的柏林國際舞蹈節

美國的現代舞著重肢體的開發。 歐洲則趨向劇場化,風格、原創與思想傳達成爲整體的考量。亞洲則被歸類於神秘、內在或具民族色彩等典型風貌。 衆多類型的舞蹈演出,在柏林閃耀光芒。

-

美國

將藝術帶入民衆生活的編舞家

日裔美籍的中生代編舞家中馬芳子一九八二年抵達紐約,意外地在美國走過漫長的二十載,這其間與她合作的藝術家至少超過一千名以上。

-

英國

愛丁堡五十週年慶(上)

被美國舞評界比喩爲最佳打擊手的莎普,向來與保羅泰勒、康寧漢齊名,最令人稱譽的便是她能將舞蹈的精緻與美國流行音樂素材融合。

-

聲音紡織機

遞根煙來吧!

音樂會裡充滿各種偶然的聚合, 聽衆有的專業、有的搞不淸狀況,因無聊而來了; 樂手或有合作許久,也可能在上個月才找到了這個伴兒; 這些原本不相干的人各自爲了一個並非特別高尙的理由, 被放置於同一空間中,以散漫的精神樣貌, 表達自己的想法,共享一種符號。

-

爵士縱橫談

爵士縱橫談重現即興神采的新銳

有個大師父親不見得是好事, 想同樣在爵士樂界闖出名堂, 所受壓力自非旁人所能了解, 但約書亞卻輕鬆自在做到了。

-

現代音樂盒

現代音樂盒音樂、影像、戲劇三合一

在音樂中不停地嘮叨? 把音樂、影像、 劇全混在一起? 不斷在音樂創作上 「變臉」?除了蘿莉.安德森還有誰?

-

網路藝文列車

網路藝文列車劇場同好投身網路熱

在媒體越來越擁擠的情勢下, 網路傳播成爲財力弱勢團體的首選, 由劇場同好組成的「3P表演藝術資訊網」, 同時展現搶佔商機與實踐興趣的企圖。

-

舞與影的對話

靑春、叛逆、耍酷!

從《國王與我》到《眞善美》, 電影院成了百老滙的大本營, 但熱潮一退,也擋不住流行文化的攻勢。

-

戲劇

聽覺的遺憾

「歌舞劇」中的歌曲和舞蹈仍應以戲劇需求爲主,只爲歌唱而唱,就戲劇本身的結構與進行而言,並不具任何意義。

-

戲曲

雅俗共賞

編劇一改傳統曲文的抒情描寫,轉呈具體的心理刻劃;而「人模仿傀儡的不能模仿人」,更是梨園戲特殊的身段美學。

-

回想與回響 Echo

城市的記憶 觀泉州梨園戲有感

有一群關心梨園戲的創作者,不僅繫梨園戲存歿爲己任,也扎實地爲梨園戲存古、開新。然而就像泉州城漸稀的石板路,古老劇種的光澤漸漸褪去,在城市裡濁重的呼吸中,空靈的音韻身影會不會淡出而成記憶?

-

非演評

斬斷慾望的出路

《節婦吟》的女人主體在父權社會下「覺醒」,却因爲封建機器的運作,在僵化的意識形態下,不斷鞭笞,甚至斬斷自己的慾望。

-

非演評

人偶奇遇記

抛開劇場用濫的性禁忌、政治禁忌和暴力禁忌,編導川松理有在《REM》中,盡力推開人偶這道禁忌之門,企圖用取消一切社會身份的空白人偶,去實現諸般社會控制的虛無。

-

研討會

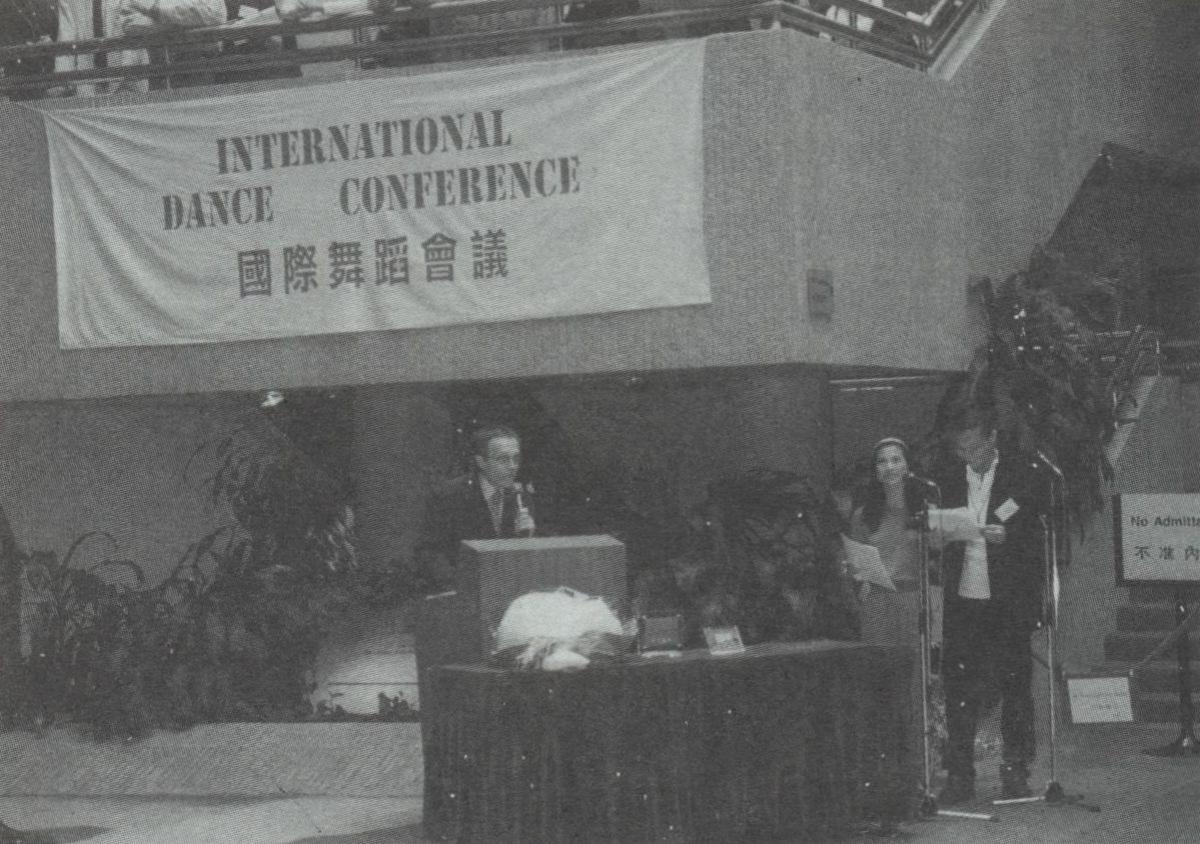

期待完整、多面的藝術發展

台灣舞蹈的表演與創作已受到國際舞蹈界之肯定,但此次會議台灣只發表三篇論文。在推廣舞蹈藝術時,除舞台的表演外的學術硏究似更應受到重視。

-

專欄 Columns

專欄 Columns兩廳院的十年與《表演藝術》的五年

不管是兩廳院的十年也罷,《表演藝術》的五年也罷,仍有許多重要的史料正在隨著時間消失兩廳院很幸運,它的音響效果是許多音樂界的好耳朶所共同肯定的,可是,這麼多年,幾乎沒有人提到過爲它設計音響的功臣,名列全球七大音響工程師的K. Heinrich Kuttruff。在十年的紀念喜氣裡,不該有人出來說聲謝謝嗎?Kuttruff氏,也許也還在惦記他十年前的這個精心作品呢?

-

專欄 Columns

專欄 Columns十年前後

從一九八六年到現在十一年來,國外的演奏家與演出團體絡繹不絕;留學歐美的音樂學生仍然有增無減地返國,而音樂的就職機會卻越來越少;雖然小型合奏、小型樂團及個人獨奏的音樂會不斷的增加;專業的演奏水準也無可諱言地越來越見提昇。然而,奇怪的卻是參加演奏會的聽衆卻似乎越來越少。