Search 搜尋

-

編輯室碎碎念 Editorial

編輯室碎碎念 Editorial編輯室碎碎念

2020年8月,兩廳院「夏日爵士戶外派對」舉行的當晚,我與現場近萬名的樂迷一同隨著音符搖擺舞動,除了沉醉,也有滿滿的感動。 讓人如癡如醉的,當然是來自演奏家、歌手撼動人心的音樂能量。受到疫情影響,音樂節首度沒有遠道而來的外國樂手╱樂團,全由台灣最頂尖的爵士樂手╱樂團輪番上陣,整晚的磅礡大雨怎麼樣也澆不熄樂迷們的熱情,在我身邊淋成落湯雞的年輕男女,臉上仍洋溢笑容,舉起雙手拍打節奏,一旁不時傳出尖叫聲及如雷掌聲,將氣氛推上高點,怎能不讓人感動。 這樣熱絡的場面,不只發生在那晚,也重現在台中、高雄各地陸續降生的音樂節上。這短短的10多年間,爵士音樂節吸引了無數樂迷,甚至成為台灣最重要的戶外音樂活動,讓人不禁好奇,爵士樂在台灣是否種下了自己的印記? 因此,在7月號的封面故事「尋找台灣爵士樂」,我們首先藉由了解爵士樂與世界各地文化融合變種的特性,追尋爵士樂進到台灣的途徑。再從唱片產業的發展、世代交替的樂手、即興演出的現場等面向,抽絲剝繭,探看百年來台灣爵士樂發展的足跡。 曾經在台灣,爵士樂團演出也經歷過一票難求的盛況,如今,產業榮景或許不在,爵士樂卻透過實體活動、網路社群的廣泛交流,變得更為可近可親。 「2010年到2020年,是台灣爵士樂的黃金10年」,知名LIVE HOUSE河岸留言創辦人林正如在受訪時這樣說。他所指的,不僅僅只是台灣爵士唱片廠牌拼搏的成果,還有在此踏實穩扎的爵士音樂教育,及在這幾年獨立音樂場景中,不可或缺的年輕爵士樂手。當然,沒有伯樂,千里馬也是徒勞。專題的最後也邀請到了4位重度樂迷,分享最吸引他們的爵士風景。 「究竟,有沒有所謂的台味爵士?」這是專題最終想問的。或許現在還難以定論,但我個人則特別喜歡爵士樂評人黎時潮給的答案,「 台灣音樂家演奏、發生在台灣的作品,就是台灣爵士樂。」 為了搭配爵士專題,這一期的〈少年往事〉也特別專訪台灣知名爵士鼓王黃瑞豐,談他如何從8歲父親贈與的一把吉他,年少歷經夜總會、秀場的洗禮,到後來成為錄製超過10萬首金曲的超級鼓王。〈劇場ㄟ冷知識〉則顛覆一般人的想像,邀請四位線上古典音樂演奏家分享,當他們在海外巡演時,除了絕不離身的樂器之外,還有哪些意想不到的隨行道具呢? 本期截稿的同時

-

職人的圖鑑

樂器搬運師傅:讓演奏家安心上台的藏鏡人

天價的貴重樂器怎麼搬?路途中要經歷多少障礙才能抵達舞台?本期〈職人的圖鑑〉揭露樂器搬運的幕後眉角,看師傅的門道如何成就樂團演出的堅強後盾。

-

佇遮 ê 門道

Helmi Fita:語言隔閡,讓我更好奇作品文化脈絡

在不同的體制中,藝術會產生相異樣貌嗎?表藝領域的移人們在台灣,語言隔閡是助力還是阻礙?本期〈佇遮門道〉透過新加坡燈光設計師Helmi Fita的幕後日常,嘗試一窺兩國劇場環境大不同。

-

劇場ㄟ冷知識

音樂家旅行必備傢俬

在行囊空間有限的巡迴演出時,經驗老道的音樂家們除了樂器之外,還有哪些隨身必備的物件呢?哪些小道具又能協助他們從容地應變演出前的各種突發事件呢?本期〈劇場ㄟ冷知識〉邀請4位音樂家謝宛臻、簡凱玉、劉凱妮、鄧皓敦分享他們旅行必備,也分享他們不為人知的「傢俬」。

-

藝@書

致那一顆劇場初心

周逸昌透過多年來從旁觀察學員上課,取徑不同文化的身體論,逐步淬化出其獨到的「動中定演員訓練法」,期待受過此訓練的演員,能夠「透過表演同時傳遞出沉穩安定的力量」。

-

特別企畫 Feature 導讀

什麼是「爵士樂」呢?

你認為什麼是爵士?什麼構成是爵士樂的條件?會不會你以為聽的是爵士樂,但其實是摻雜爵士編曲的流行樂?如何在浩瀚的爵士樂大海中,找到指引方向的準星?讓我們透過爵士樂專家們的定義,從複眼觀點勾勒出輪廓,也許,就能更靠近爵士樂一點。

-

特別企畫 Feature 導讀

通往世界的爵士變種旅史

在文化多樣性因全球化與網際網路的使用而愈加難以保存的21世紀,爵士樂逆勢而起,成為能夠承載各種相異文化內涵的獨特樂種,且在過去100多年來歷經多次演化與融合共生,發展出諸多形貌不同的爵士變種,它何以有此能耐?

-

特別企畫 Feature

尋找台灣爵士樂

爵士樂的誕生,就是一種混血。 一個多世紀前,美國紐澳良的非裔美國人,將藍調與Ragtime揉合歐洲的軍樂發展而來。這輕鬆自由的樂種受人喜愛,迅速地從社區逐漸傳遞到世界各地,在南美、在中東、在亞洲,甚至回傳到歐洲⋯⋯美式的自由一路收放,吸納了當地風土民情,說出新的音樂語彙。相似的路途,爵士樂旅行到台灣,經過樂手們的接力、傳承、創作、推廣,成為今天的模樣。在樂迷們享受即興搖擺之際,是否想過這一來一往間,有多少成分是所謂的原汁原味?或者說,我們創造了多少本土的風味? 事實上,在台灣,爵士樂的行家不少,在唱片、廣播、明星乃至於各地的爵士樂節推波助瀾下,每年更吸引了新的樂迷跨入這個領域。多年來,國際巨星來台每每掀起活動的高潮,刺激了觀眾的視聽神經,然而這一來一去,究竟為台灣留下了多少養分?而今適逢疫情,阻絕了外來的喧嘩,才驚覺台灣樂手的能量已然豐沛,說著更熟悉的語言。這次,讓我們一起從「爵士在台灣」到「台灣的爵士」,尋找屬於自己的聲音。

-

特別企畫 Feature 爵士在台灣

從跳舞時代到眾聲喧嘩的台灣爵士樂軌跡

「爵士樂是郊野堤岸暨都市貧民窟裡的棄兒,是非裔美國人為了反抗汙穢與悲傷,而掀起的一場快樂起義(joyous revolt)。而就是因為有這樣的精神,爵士樂才會成為全世界備受機器壓迫、成規束縛的現代社會,用以紓解痛苦、化解無聊的全球型安慰劑。」

-

特別企畫 Feature 台灣的爵士

探尋爵士樂手在台灣的百年足跡

爵士樂手的定義經常眾說紛紜,諸如有人認為應該以爵士樂手所具備的能力、知識及曲目為標準;也有人說,靠爵士音樂演奏吃飯的人才能叫做爵士樂手;更有人認為,演奏現代爵士樂、具藝術性並且具有創作能力的人,才能叫爵士樂手。然而,如同「爵士樂」的意義與內容,會隨著時代與場域變化,「爵士樂手」(Jazz Musician)也是如此。

-

特別企畫 Feature 台灣的爵士

從城市慶典到在地爵士教育

過去,爵士樂對一般來說人來說是外來樂種,也是新潮、時髦的象徵。即使嚮往,也得從電視台、夜店、酒吧、唱片等管道才能聽到,讓人感覺遙不可及。但近年來,爵士樂的蓬勃對比以往,已不可同日而語。除了受到台灣經濟發展影響,爵士酒館的增設、經營者的眼光、專業聽眾的累積等都交互影響,再深究其竟,則得歸功各地爵士樂節、社團、音樂營等多年耕耘。

-

特別企畫 Feature 台灣的爵士

殿堂之外,酒館內的爵士練功坊

在20世紀早期,發源於紐奧良的爵士孕育於城市酒館的喧囂,時至今日,酒館依然是樂手們的街頭學校,他們在此會友、學習與成長。對爵士演奏家來說,絲絨般的絃樂、黃金般的銅管不是賣點,最重要的,就是大家一起玩的精神。趁著微醺的氛圍內跟著音符搖擺之際,樂手們拿起樂器使出全力,夥伴們輪流接力各顯神通,止不住手癢的隨時可以加入一起Jam。在哪裡立足演奏,哪裡就是舞台! 有別於殿堂級大舞台的演出高門檻,小巷內的酒館主人們多半秉持打造沙龍的開放精神,歡迎所有愛樂者,致力消泯樂手與聽者的距離,營造玩家們能在此打磨技藝,更自在地拋接樂句,進行音樂探索的非典型演出空間。酒館,不只是樂手的秘密基地,更是他們的練功坊。

-

特別企畫 Feature 台灣的爵士

內行人才知道的爵士現場巡禮!

爵士樂演出最重要的精髓之一,就是互動了!不管是樂隊之間,或是台上與台下,緊密互動都會讓氣氛顯得更熱絡。而爵士酒館等非典型演出空間,正是孕育現場文化最重要的舞台。酒館的演出是愈夜愈精采,過了凌晨推出的JamSession更是門道所在。本刊精選幾家仍擁護爵士純粹精神的名店,泡在裡面夠久,就不難理解為什麼這樣的地方,能夠發掘新星、提煉潛力,並且推動世代的交替與流轉。

-

特別企畫 Feature 台灣的爵士

台灣爵士唱片廠牌創業場景:我是這樣做出爵士唱片的

多年來,台灣唱片市場可見形形色色的爵士錄音作品,也孕育了為數不少的爵士樂迷。然而,主流唱片公司傳統保守,多以代理進口國外藝人專輯為主,樂迷們關注的眼神也常向外望去。殊不知台灣的音樂生態中已出現一批能夠演奏爵士樂的優秀樂手,近年也產出不少屢獲金獎肯定的作品。 本文專訪了台灣業界實際參與爵士樂專輯工作的唱片人,包括威幅音樂有限公司音樂總監呂聖斐、好有感覺音樂事業有限公司負責人盧欣民、安玓音服文化有限公司負責人高亭誼(Evy),從企劃、製作、發行、經紀等角度,從三大唱片廠牌的創業場景,描繪爵士樂與爵士樂手在台灣唱片產業的樣貌。

-

特別企畫 Feature 台灣的爵士

年輕爵士樂手跨界,替獨立音樂帶來深度與厚度

2010年開始,一批批從海外學成返鄉的年輕爵士樂手,陸續進入音樂產業。自此,從流行樂、獨立音樂乃至大量興起的音樂節現場,乃至專輯唱片內頁製作名單,都能看見這批年輕樂手的身影,也帶動不少年輕樂迷加入聆聽爵士樂的行列。這讓人不禁好奇,這些年輕爵士樂手何以出走至流行與獨立音樂?如此頻繁跨界的真正原因?不同音樂人之間又會相互激盪出什麼樣的音樂火花?

-

特別企畫 Feature 台灣的爵士

黏住外籍樂手的台灣爵士風土

在爵士樂的舞台上,不難發現有愈來愈多外國籍樂手的身影,多年來,這些從世界各地到來的樂手們,不僅帶來更寬廣的視野,也為這塊土地注入了能量。是什麼吸引他們前來?又是什麼讓他們落地生根?轉個角度,看看他們眼中的台灣,究竟有什麼不同?

-

特別企畫 Feature 台灣的爵士

重度樂迷的爵士風景

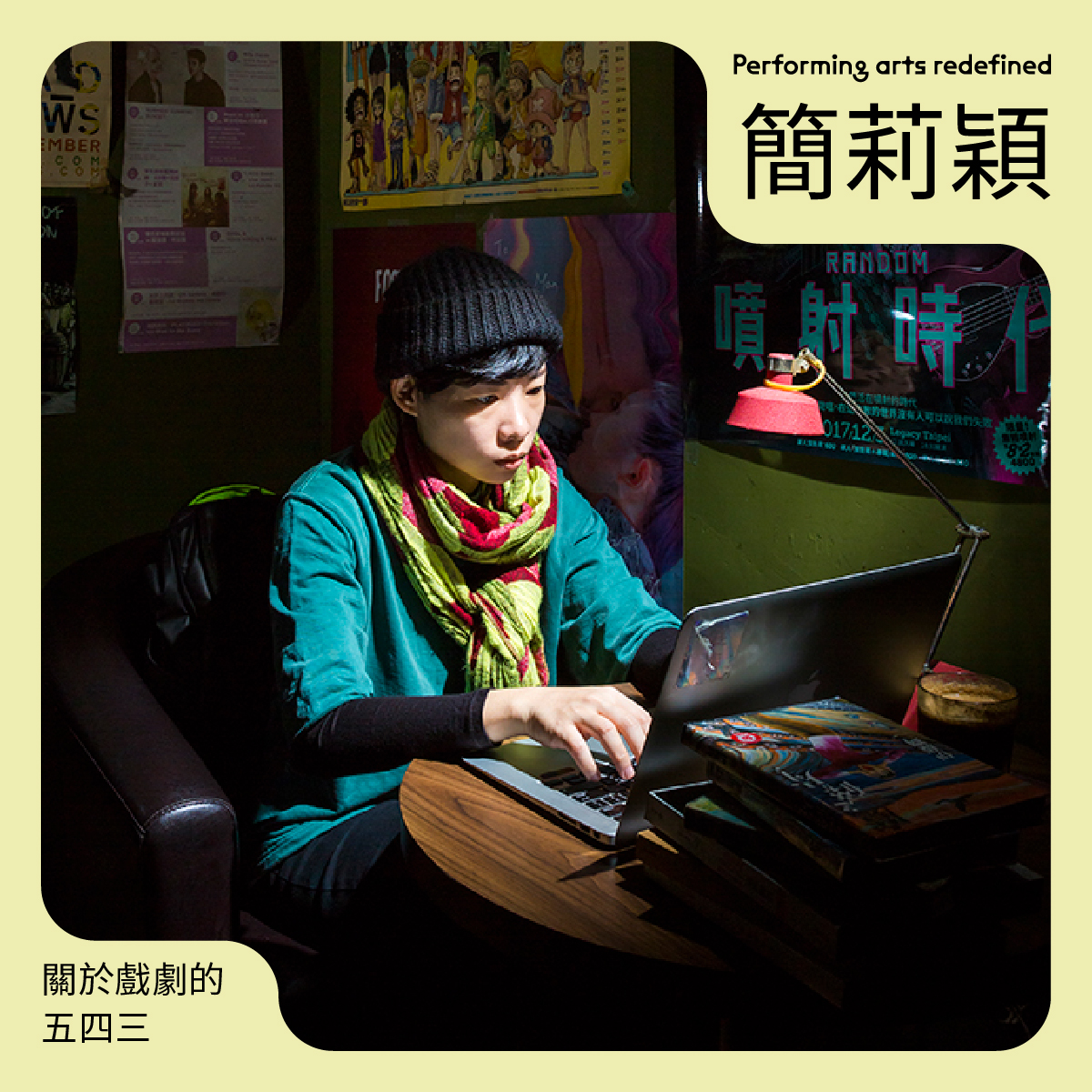

在爵士裡,他們聽到自己;因為喜歡爵士,他們的生活變得有些不一樣。透過爵士研究者、劇場導演、音響公司負責人、歌手/廣播電台主持人等重度爵士迷的記憶與感觸,讓我們一窺爵士的迷人之處。

-

特別企畫 Feature 台灣的爵士

我們有沒有「台味爵士」?

百年前,爵士樂從美國傳遞到日本,再從日本抵達台灣,中間經過了不少旅程,也經歷了時代變遷。雖說爵士如料理,每到一個新的地方,就能適切地調成當地的味道,但改變了「食材」、更換了「調味」,「台灣的爵士」是否創造出了屬於自己的獨特風味?一個理論,總要經過假設、驗證,最後才能歸納結果。「台味爵士」是否成立?讓我們聽聽他們怎麼說。

-

特別企畫 Feature 聽台灣爵士

台味爵士聆聽報告

話先說在前頭,當然是我個人的看法,爵士樂是美國的音樂,這跟歌仔戲是我們的音樂一樣邏輯。於是,你找一個世界級的歌唱家,帕華洛帝或卡拉絲都好,請他學唱個歌仔戲,恐怕一輩子都沒法唱出真正的韻味,反之亦然。以下推薦5張精采的專輯,它們不見得是台灣史上最「正統」或最「厲害」的爵士專輯,卻是我個人認為最有「台灣味」的爵士唱片。

-

特別企畫 Feature 讀台灣爵士

台味爵士閱讀報告

台灣談爵士的專書太少,即使把《劉仁陽談唱片》、《男孩吶喊自由鳥》、《台北秘密基地》、《女人在唱歌》等只提到一部分爵士的著作也找來,也就那麼數十本,當然,敝人才疏學淺,可能很多作品沒有關注到,請十方大德不吝指正。