雲門舞集

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups與時間賽跑!! 衛武營啟動「臺灣舞蹈記憶地圖」4年測繪計畫(上)

「2008年雲門大火後的一個月後,我的鼻子都還聞得到燒焦的煤炭味。」 舞評人陳品秀在「臺灣舞蹈記憶地圖」座談會上回憶起那場燒去許多珍貴文物的大火,談當年如何與雲門夥伴分秒必爭地從火場中搶救一張張因熱火黏糊在一起的老照片等各種文物,將眾人拉進了驚心動魄的歷史現場,也直接陳述了要保存稍縱即逝的舞蹈,是一項極度物理性、技術性,甚至是與時間賽跑、帶有災難搶救性質的文化工程,經不起任何意外與延宕。 在文化部「重建臺灣藝術史 2.0」政策支持下,2025「臺灣舞蹈記憶地圖」計畫正式於衛武營國家藝術文化中心啟動,4年計畫將從「舞蹈家口述歷史研究」、「人才培育與作品轉譯」、「線上及實體成果展示」、「大眾推廣與舞蹈欣賞」等4大面向,書寫、繪製、推廣台灣舞蹈記憶座標。藝術總監簡文彬表示,該計畫將以文建會時期的「台灣大百科舞蹈類詞條」、國藝會「臺灣當代舞蹈年表」,還有台灣舞蹈研究學會等中央與地方機構、民間團體的研究與發表為基礎,繼續進行台灣舞蹈家的口述歷史還有主題式研究,並「延伸為人才培育和推廣活動,活化台灣舞蹈歷史,讓舞蹈的故事、知識普及」。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups與時間賽跑!! 衛武營啟動「臺灣舞蹈記憶地圖」4年測繪計畫(下)

陳雅萍指出,過去無論是文建會主導的舞蹈史研討會還是口述歷史出版物,多半是點狀的、單打獨鬥的,台灣至今缺乏像紐約公共圖書館表演藝術分館那樣具備系統性蒐集、分類、並能支援研究與教育的舞蹈專門檔案中心。她強調第一手資料的保存至關重要,呼籲台灣應開始思考並努力建構能夠讓舞蹈研究深耕、推廣的檔案機構,從歷史連結、形塑未來。

-

藝號人物 People 雲門舞集藝術總監

藝號人物 People 雲門舞集藝術總監鄭宗龍 以舞為道,用身體坐看世界的快(上)

與鄭宗龍相約雲門,他一身黝黑,說是昨天才剛從「瀨戶內國際藝術祭」帶領雲門舞者演出《定光》與幾場推廣活動回來。神情雖顯旅途的疲憊,談話上卻反而輕鬆爽朗。或許是瀨戶內的烈日曬得他一身鬆,也可能是接任雲門藝術總監近5年的歷程,他的身心在各種周旋中逐漸找到自在的方向。 不過,說5年是僅就可見的轉變點而言。2020年他正式接手雲門,但早在2017年底林懷民就已透露兩年後雲門將交棒鄭宗龍,所以這重擔最少得算個7年吧。而這之前,他不僅在獨立創作上如《在路上》(2012)獲台新藝術獎肯定,更在雲門平台上創作了《一個藍色的地方》(2013)、《來》(2015)等展現其優異編創能力的作品,更不用說2016年那膾炙人口並巡迴歐美多國的《十三聲》。再有才華與累積的藝術家,接下雲門這個年過半百且享譽國際的龐大組織都不可能沒有壓力。

-

藝號人物 People 雲門舞集藝術總監

藝號人物 People 雲門舞集藝術總監鄭宗龍 以舞為道,用身體坐看世界的快 (下)

細數鄭宗龍的每個作品,舞蹈動態固然是主要焦點,但我們也會發現,與聽覺有關的種種似乎更是驅動他每個作品中獨特身體的關鍵鈕。從《來》、《十三聲》的唱咒,驅動舞者身體有如降神般的神秘力量;《定光》中細微的自然聲響,撓動舞者怪奇身體動態與動作組成;向《水月》致敬也挑釁的《霞》,運用清水靖晃版本的巴赫大提琴無伴奏組曲,讓觀眾看見《水月》中不曾出現的騷動感;又或是更早期《一個藍色的地方》以無聲片刻突顯當下焦慮與躁動。

-

藝次元曼波 HEART to HEART 蒂摩爾古薪舞集舞蹈總監X雲門資深舞者

藝次元曼波 HEART to HEART 蒂摩爾古薪舞集舞蹈總監X雲門資深舞者巴魯.瑪迪霖X黃媺雅 再一起跳一次,我們都準備好了

科班出身的巴魯.瑪迪霖(Baru Madiljin),年少時期都在台北渡過,在北藝大建立西方身體與舞蹈的認知,也是在這裡認識了舞者黃媺雅。他憶起第一次見到媺雅的那天,笑說腦中直接浮現高手,「我對高手的定義是,有一種線條跟狠勁,就是我對媺雅的第一印象。」而媺雅回憶起巴魯,直言他就是個小鋼炮,「個子小小,彈跳力超好,又很會帶動氣氛。」兩人既是舞蹈系4年的同學,也是室友,更是畢業舞展合作的編舞與舞者,有著一個眼神就能get到彼此的默契。

-

特別企畫 Feature 他們眼中的聶光炎

特別企畫 Feature 他們眼中的聶光炎林懷民:我從沒看過一個人講劇場,像他那樣讓人興奮

採訪 古碧玲、劉培能、楊淑雯 「聶光炎老師是,台灣現代劇場的奠基者。自夏威夷大學學成回來後,他帶回整套的現代劇場用作品、用講學、用身教,讓台灣有了現代劇場的觀念和規矩⋯⋯這些規矩逐步、慢慢地建立,並且是在一個非常困難的時代。」 開門見山,林懷民對聶光炎之於台灣現代劇場的重要性做出如是評價。 把大稻埕街景搬進劇場的《廖添丁》 1979年,雲門舞集迎回了一度暫別舞團和台灣、前往美國進修的藝術總監林懷民,也迎來了一支編舞家構思4年的舞作:以台灣義賊為現代舞劇主角的《廖添丁》。「我們一個年輕的團隊,就做了一個很大的戲。」林懷民笑道。豈不大呢?作曲家馬水龍編制一首由5個樂章構成的交響詩,曲風有悲壯、有反抗;早前多次合作的舞台設計家聶光炎為這支5幕舞劇設計了3個空間:日本人住宅、廟前廣場及淡水河畔;除了實體布景,也有畫布繪製而成的場景。當時一篇報導提到:「為了設計這些景,聶光炎在國父紀念館模型上,工作了幾個月。」(註) 「我覺得最偉大的事情是,我們請聶老師畫了大稻埕霞海城隍廟對面的街景,那是廖添丁曾經活動過的地方。看到台灣的一個景色、台北市的一個景色那樣龐大地出現在國父紀念館裡面,我自己有種感動。後來這個演出帶到中南部,在體育館演出,觀眾看完就熱烈地來擁抱我,我一輩子記得這事情。」 不只林懷民對舞台上昂然的台灣景致和觀眾反應感動,另一個坐在台下的年輕創作者也被舞蹈這麼高蹈的藝術形式,竟能如此貼近觀眾經驗而震動。那是日後以「通俗是一種功力」著稱的吳念真,雲門的《廖添丁》讓他拆掉了「藝術」與「常民」之間的藩籬。 這個標記了雲門舞集與聶光炎合作里程碑的作品,歷經多次巡演後,布景道具存放在一個地下室倉庫中,某年一場颱風大水淹沒倉庫,從此,《廖添丁》只能成為歷史檔案中的一筆。

-

特別企畫 Feature 他們眼中的聶光炎

特別企畫 Feature 他們眼中的聶光炎林克華:他的設計技藝和底蘊,輝映濃厚的人本精神

採訪 賴柔蒨、楊淑雯、劉培能 林克華在文化大學影劇系大一暑假時,被學長、同時也是燈光設計侯啟平找去劇場打工,從此與劇場繫上解不開的結。在那個資源匱乏的年代,台灣劇場人用鹽水桶製成調光器,菜鳥林克華也操作過像製冰機的手搖調光器,他在這些土砲的發明中累積劇場實務,並仰望眼前這位舞台設計大家聶光炎。 大二遇到聶光炎的燈光課,當時林克華還覺得奇怪,這位舞台設計師怎麼教起燈光來了?「他談的是劇場燈光的『氛圍』,如何詮釋與感覺,這對當時還很基礎的我們來說根本是進階的內容,以現代眼光來看,原本應該是『燈光技術一』,結果是設計課才會談的內容。聶老師用感性的方式帶領我們進入燈光領域,讓我受益良多。」不過當時聶光炎同時在華視任職,故而常由助教代課,師生關係並不密切。 1979年雲門舞集第一次赴美,原是助理小弟的林克華臨危受命,一肩扛起燈光設計執行的重任,完成41個城市的巡演。這是台灣第一個出國演出的現代舞團,此巡演經驗映照出國內技術劇場訓練之缺乏,隔年「雲門實驗劇場」應運而生,林克華找來聶光炎教授舞台與燈光設計,其餘師資如奚淞教授素描,孟振中教授布景道具設計製作,黃永洪談蘇州園林美學等,跨劇場與人文藝術,整體規畫涵蓋基礎教育與現場實習,學員能參與執行當時許多重要演出,為台灣首個系統性完整培訓劇場技術人員的單位。雲門實驗劇場運作的5年期間,培育包含張贊桃、王孟超、劉晉立、楊淑雯、温慧玟、葉芠芠、謝寅龍等劇場人才。

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus李佳曄:即便重來一次,我也會在漆黑中奔跑

李佳曄是金門人,因此圈內熟識者也喜直接稱其為「金門」。某天早上,他接到一通電話,劈頭就問:「金門,你生肖屬什麼?」彼時他還在床上昏昏沉沉,身子還有一半泡在夢裡,迷迷糊糊地說:「我屬牛。」只聽對方再問:「那你有沒有興趣跟我合作?」這個問句聽起來還像是在夢裡一樣,李佳曄瞬間轉醒電話那頭,竟是編舞家鄭宗龍。 彼時鄭宗龍還是雲門2團的編舞家,而李佳曄還在嘗試各種攝影的可能,兩人過去因工作有幾面之緣,但說起李佳曄真正獨當一面拍起雲門舞作,又或者是投入進表演藝術攝影的決定性瞬間,大概就是這通電話了。 一張很棒、卻無法滿足創作者的照片 李佳曄退伍後,輾轉透過朋友的介紹,開始跟著攝影大師劉振祥工作,如人所知,劉振祥是雲門舞集的御用攝影師,李佳曄形容當時跟著學習的感覺,就像是「天上掉下來的機會,真的。時至今日,我還是一直從他身上學到很多。」 然而,「跟在攝影師」身邊工作,所指為何? 每個人的工作節奏都不同,對李佳曄來說:「劉老師的步調很快,畢竟攝影現場的時間寶貴,你甚至不能等他說了以後才去做。比方說打燈好了,老師有時候不會給什麼指令,直接就自己去調燈光了,剛開始我看了很錯愕,想說這樣我能夠幫什麼?」李佳曄接著說,他只能加快節奏,努力跟上老師的步調,從而發現,仔細留心現場也是工作的一個環節,「總之,不懂就主動問,覺得光不太對就試著調整。」 2010年,李佳曄跟著劉振祥走進實驗劇場,「老師問我要不要拍拍看?那場舞作是何曉玫的《Woo!芭比》。」他點頭應允,照直覺亂拍,最後的結果是:「照片我自己看得很有感覺,但老師跟我說這樣沒辦法接案,他說:『這種照片就是你自己覺得很棒,可是沒有辦法滿足編舞家的需求』。」 那麼,創作者的需求是什麼?在表演攝影的鏡頭之下,那大概不能只有美,而得涵蓋的故事,包容資訊,具體而微地展現這個作品的情感。

-

新銳藝評 Review

新銳藝評 Review野性、智性與人性

微光乍現,雲煙滿盈,眾舞者堆疊成山;女舞者佇立、展臂,朦朧間反射出一抹光暈,俯拾間一切躁動、不安落於塵埃。在舞作尾聲,不自覺想起編舞者鄭宗龍於5年前接受專訪曾說過的一句話:「我們要不要把跳舞這件事拿掉,讓我們很會動就好了?」自野性而動、智性而起、人性而終,在肢體交縱間,仿若瞥見一場盛大的、狂躁的懺悔儀式,舞動之後,一切終歸原始。 作為2024TIFA第3檔舞蹈節目,《毛月亮》既是兼具《界》(MM)中捨棄文本,以身體為純粹之演出型態,亦似《一個說謊,一個說愛》(Story, story, die)藉清晰敘事架構描繪故事情節:承襲編舞者鄭宗龍《十三聲》中奔騰野放之肢體語彙,構築巷陌窄街間人情身景,《毛月亮》以更野、更濃之筆觸,為雲門舞集染上一抹對生靈萬物虔敬之心。 解構,重塑與再現 縱觀全齣舞作,身體的解構、重塑與再現始終貫穿其中。玄青一片,茫茫黯然,一人踽踽獨立;隨脊骨節節擰曲,軀幹嫁接成獸形之一眾男舞者亦映入眼簾。自一人至一眾,小至獨舞片段中之甩動、蜷曲等瑣碎素材,大至群舞中仿生獸似之蟄伏脈動,眾多拆解、再塑結合二元對立手法,虛實明暗間建構極強之視覺張力,並藉由3面巨型LED面板使素材再現。然而,肢體素材於不同媒材上的再現如「月暈而風」之兆,科技的反噬與感知能力的侵蝕掠奪,似乎正於《毛月亮》演出現場中一再上演。 從影像設計王奕盛的演前座談中得知,影像裝置的材料選用正因LED燈直射眼球光線之特性,進而構成強烈之視覺訊息。如其所述,3面影像裝置中,「身體」的每次出現著實與舞者構成極大對比:無論是那只如神祇般屹立一旁,俯視眾生之巨幅裸體男舞者;抑或是狂躁祭儀後懸於穹頂,虛實間如鏡像般反映舞者行為之眾男女像,他們的存在直入雙眸,使人深感遏抑,乃至視覺上的侵略。與龐大浩瀚的影像之軀相比,舞者顫動、奔放的肉身因視覺比例上的淹沒顯得無能為力,而因科技氾濫逐漸模糊的感官正被步步吞噬,剝奪觀眾判讀能力的同時,當代社會人類與自然、科技間逐漸失序的主從關係似乎也從舞作中得到了解構、重塑與再現。 何辨其真偽? 看了《毛月亮》後,縈繞於心的是一種濃厚的不安,貌似聽來矛盾,但當夜幕低垂,風隨獨舞者如髮絲似飄逸而

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature是流量密碼,也是創作新藍海!解析台灣表演藝術中的街舞表現

在現今的舞蹈生態中,愈來愈多街舞舞者跨足劇場,許多機構也相繼將街舞納入藝術節周邊活動或推廣教育範疇:光是國表藝三館,便可見街舞頻繁出現的身影,例如兩廳院於2017年在NTCH togo頻道推出雲門2與北市4所高中熱舞社Battle的影片企畫,2019年、2021年、2022年也於臺灣國際藝術節舉辦《小事製作:戰鬥果醬》,將戲劇院大廳打造成街舞的battle場合;臺中國家歌劇院於2024年「不藏私講堂」舉辦街舞相關講座;衛武營國家藝術文化中心則於「2024夏舞營」規劃街舞教學課程。此外,雲門劇場也於2022年、2023年舉辦「來雲門嘻哈」,將當代舞與街舞的師資齊聚一堂,規劃舞蹈推廣課程。 由於「街舞」在台灣的語境裡,總與「年輕」、「自由」、「爽」、「自我風格」劃上等號,因此對表演藝術機構來說,街舞通常是作爲舞蹈推廣或行銷活動的流量密碼,而對創作者來說,街舞更是一能表現自我的鮮明要素。

-

舞蹈

舞蹈雲門「春鬥」重啟 蘇文琪、王宇光以身體再次聚焦

2024年的雲門舞集邁入第51年,同時也是雲門劇場開幕第10年,藝術總監鄭宗龍再次啟動「春鬥」,這個曾讓許多當代舞蹈觀眾每年引頸期盼的編創展演平台,希望延續「當年的清澈跟勇敢」,除了鄭宗龍以首支影像作品《身土》加入「春鬥2024」,今年邀請合作的編舞家為擅長結合新媒體創作的蘇文琪與不斷探索身體與空間的王宇光,將分別與5位雲門舞者碰撞出新作《可以是無題》與《BE THERE》。

-

舞蹈

舞蹈《薪傳》歷史交迭的時代意義

《薪傳》序幕,當一群持香膜拜追念祖先的年輕人,褪去現代的衣裳,露出內裡先民的服裝,入魂為先民。進入到〈唐山〉,男女圍成環形,一聲吶喊,全體下腰倒下,蜷曲自己的身體有如嬰兒在母親子宮的模樣。接續下來的身體動作,沒有任何的音樂,全憑整體的意念與默契,猶如從地上茁然拔起的力量,不斷延伸,再倒下。這裡完全可以看到新生代年輕舞者身形的優勢:動作整齊劃一、技術完成度高;但所欠缺是從土地上長出的力道,從丹田吶喊出來的聲音並非勞動而來,這實是難以要求年輕舞者的地方,每個人所成長經歷的時代不同,這群大多長於都市、未經耕作農事的身體,如何去傳達先民渡海開墾、篳路藍縷的身體刻痕?這亦是經過45年後再回過頭看《薪傳》,所要面對時代意義的更迭,如此經典作品是否可以找到與時俱進歷史的觀點與傳承,而非僅是復刻重演而已。 我是在1985年於台北社教館(現今城市舞台),第一次看到雲門舞集三度修正公演的《薪傳》。那一年舞者名單一攤開,幾位雲門創始團員與首演舞者都還在:何惠楨、杜碧桃、吳素君、林秀偉、鄭淑姬、葉台竹、劉紹爐等,往後開枝散葉獨自成立舞團(林秀偉成立「太鼓踏舞團」、劉紹爐成立「光環舞集」)或在學院內教書。當年《薪傳》排練指導林秀偉在節目冊上,寫著:「現在,大家較生活舒適,較難進入舞蹈的狀況。有的舞者喊不出和大地和大海搏鬥的聲音,我便逼他從6樓向下喊。」、「每個人都要扯去外在的包裝,以內在的深沉的情感來參與,才能把薪傳的精神跳出來。」 距離《薪傳》1978年台美斷交,在嘉義縣立體育館傳奇式的首演,才7年的時間。隔了一個世代的舞者,《薪傳》所面臨已是身體傳承上的斷裂與相異。林秀偉所謂「扯去外在的包裝」,似乎是將原先身體技術的容器打破,打掉重練、糅和而成為《薪傳》中,所建構出來的台灣先民的形象。但這個形象中,以當年的時空背景,並不多元而繁複。如同當年黨外運動、甚至民進黨造勢場合必唱的《美麗島》,由梁景峰改編陳秀喜所寫的原詩、李雙澤譜的曲,歌詞內仍是以漢人的觀點,歌頌著驕傲、勇敢的先民們,「篳路藍縷、以啟山林」,才有無窮的生命,這片土地有了「水牛、稻米、香蕉、玉蘭花」;卻不見這樣的開墾,造成原住民的顛沛流離、山林的破壞濫伐。如此烏托邦式單一敘述的台灣歷史,卻也同時抹平了這片土地的多元族群與相互歧異的主體認同。

-

舞蹈

舞蹈帶你看見心裡的那道光

「人們常來淡水看夕陽,卻多半在太陽落下就轉身離去。」對鄭宗龍來說,那一刻,好戲才正要上場。「留下的一道光,會讓雲層染上美麗的霞,布滿整片天空,那才是最美的時刻。」

-

藝次元曼波 HEART to HEART 王嘉明 ╳ 鄭宗龍

藝次元曼波 HEART to HEART 王嘉明 ╳ 鄭宗龍找到你創作的那顆石頭,用力砸向自己的腳

相差5歲的劇場導演王嘉明與編舞家鄭宗龍是認識多年的朋友,同樣生於1970年代,曾合作過《文森梵谷》 (2006)與《麥可傑克森》(2011)。如今看來,創作光譜各異其趣的兩人,當年卻在彼此的作品中,都看見了縝密結構中藏著的共通玩性,他們因此經常展開藝術的討論。 3月中旬,國家兩廳院舉辦了2022 TIFA「開箱!藝術家小宇宙!」系列講座,特邀王嘉明與鄭宗龍進行對談,並藉由與兩位創作者相識10餘年的主持人陳品秀穿針引線,將他們現階段的創作思考端上檯面,看10餘年過去,他們如何在日常生活中提煉靈感,找到有魅力、深刻吸引他們的「原石」,各自在新作《無題島:孽種與魔法師》(以下簡稱《無題島》)與《霞》中,爽快地砸向自己的腳,在創作的陣痛中碰撞出的新鮮、充滿活力的小宇宙。

-

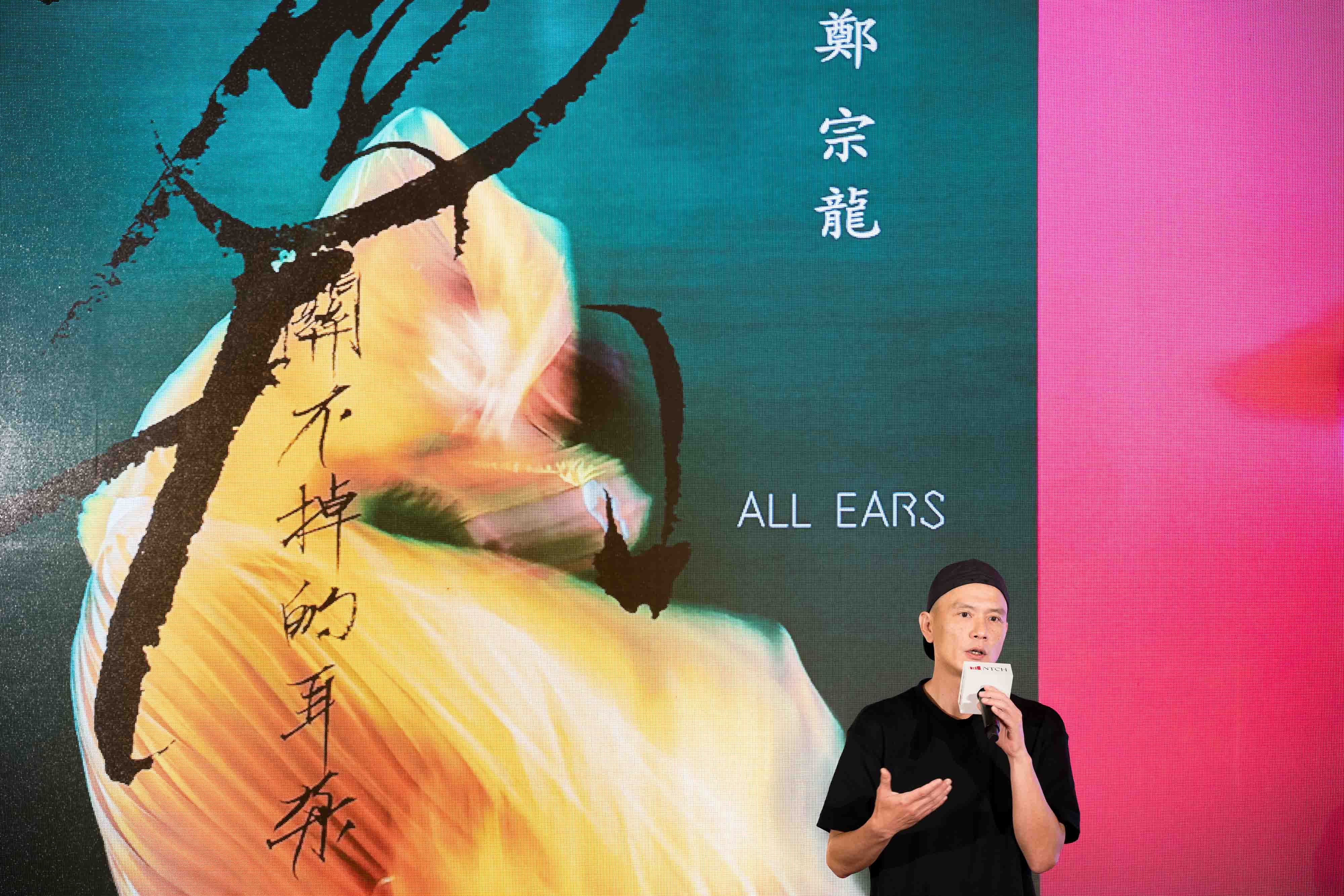

鄭宗龍《關不掉的耳朵》 讓聲響成為舞蹈動力來源

由雲門舞集藝術總監鄭宗龍創作、國家兩廳院與法國國立鳳凰劇院(Le Phnix scne nationale Valenciennes)共同製作的《關不掉的耳朵》,將於10月23日在台北國家戲劇院世界首演,今(22)日舉辦彩排記者會,作品以「聲音」為出發點,探索聲響如何穿透空氣、影響身體與情緒,最終化為舞蹈的節奏與能量。

-

鄭宗龍聯手杜篤之開啟舞蹈與聽覺對話 跨國共製《關不掉的耳朵》10月首演

雲門舞集藝術總監鄭宗龍日前公布2025年全新創作《關不掉的耳朵》藝術團隊陣容,邀來金馬獎、坎城影展、國家文藝獎得主杜篤之,法國作曲家艾斯特班.費南德茲(Esteban Fernandez)、視覺藝術家吳耿禎、時裝設計師陳劭彥、雷射藝術家張方禹等重量級創作者,作品將於10月23日至26日在台北國家戲劇院首演,隨後巡演至臺中國家歌劇院與高雄衛武營國家藝術文化中心。此作由國家兩廳院與法國國立鳳凰劇院(Le Phnix scne nationale Valenciennes)共同製作,是鄭宗龍擔任藝術總監以來首次受邀與國際場館共製的大型舞作。

-

國泰金控攜手雲門戶外公演30周年 戶外公演舞作《毛月亮》盛大登場

國泰金控攜手雲門舞集30年,致力將國際級藝術饗宴帶到全台各地,用藝文創造台灣共同的感動時光,30年來走遍全台22個縣市,累計舉辦超過300場戶外公演與社區巡演活動,吸引逾270萬人親身體驗舞蹈藝術帶來的感動與美好。國泰與雲門於15日舉辦「國泰X雲門30周年記者會」,與大家共同回顧過去,透過舞蹈,將文化藝術帶入全台每個角落的感動時刻。國泰金控董事長蔡宏圖、雲門舞集創辦人林懷民、藝術總監鄭宗龍皆親自出席,共同見證這段企業與藝術攜手深耕社會的感人篇章。今年首度將鄭宗龍廣受國內外熱烈迴響的舞作《毛月亮》搬上戶外公演舞台,將在7月27日於花蓮縣立美崙田徑場登場,及8月2日回到台北兩廳院藝文廣場演出。

-

雲門舞集《定光》受邀亮相瀨戶內國際藝術祭 《波》巡演日本三城

自2009年林懷民的《白》在日本巡演之後,雲門舞集有16年之久未曾再赴日本演出。但在2025這一年,雲門將先於夏季登上「瀨戶內國際藝術祭」(Setouchi Triennale),演出《定光》與舞作選粹,接著於年底帶著藝術總監鄭宗龍與日本新媒體藝術家真鍋大度(Daito Manabe)合作、融合科技與舞蹈的《波》,巡演橫濱、京都與北九州。雲門將多次往返日本,帶來截然不同的舞蹈風景。

-

焦點專題 Focus 舞蹈篇

焦點專題 Focus 舞蹈篇機制更靈活,應變市場才有底氣

表演藝術市場從來就不只是零和遊戲,而偏向於競合關係。生態裡某些經營思維或資源整合的嘗試,包含了各種力量動員,持續讓舞蹈藝術市場充滿著活力。我的觀察重點並非資本市場的消費力數字,而著重於建設市場機制的創造性價值。 從今年5月新聞裡,2023年票房最好的《薪傳》談起(註):這個數據是重要的指標,它揭示了觀眾對經典舞作的高黏著度,並代表作品普世性的力量,可持續感動不同世代的觀眾。雲門舞集作為台灣最早啟動專業經營管理的團隊,除了開發具高度實驗性的新作,經典重現既是文化傳承的重要工程,亦能回應觀眾多元市場需求的最佳平衡。 此外,中生代團隊也專注拓展屬於自己的經營道路。以翃舞製作為例,獲得了國藝會「藝術未來行動」補助的支持,企圖以3年期計畫打磨舞團「內容力、品牌力、創新力」。即使本年度在地演出票房和理想有些微落差,但舞團維持著國際巡演的熱度,並期待藉由計畫完成「舞蹈影像化」的嘗試,讓作品在串流平台登場,創造演出回收模式的可能。特殊補助未來可以產生的長期連動綜效,值得持續觀察。 炎夏參與完巴黎文化奧運台灣館的小事製作,秋季又在法國夏佑國家劇院串起《小島小宴》。他們分進合擊穿梭在國內外,讓混血街舞態度與技術動能的團隊更顯自信,增添了市場區隔性。《週一學校》累積出的經驗,今年在新北美術館或台北當代館的工作坊裡,看到新的火花。舞團年底推出的《More More Paradise》,不只是街舞圈觀眾跳入劇場的購票轉換率參考,也是當代肢體風格發展的特殊參照。 資源整合方法同樣和市場生態息息相關。例如樹林藝文中心與驫舞劇場建立長期協作關係,呼應新北市文化局對於轄下各館所的聚焦定位。《樹林跳》不僅為館所打亮品牌,也關照著舞蹈人職涯蓄能和社群凝聚力,奠定超越消費指標的無形價值。甫完成《人之島》演出的微光製造,藉由多次國際展演平台與駐村的資源運用,讓製作分階段獲得各種專業挹注,並同時為國際巡演交流開啟未來航道。 整合力最顯著的,還是官方舉辦的平台計畫。以衛武營國家藝術文化中心「臺灣舞蹈平台」為例,各國舞作的交鋒不僅能刺激藝術表現對話,也為獨立編舞家或地方傑出團隊,打開國際市場交流的契機。此外,過去由臺北表演藝術中心發起的「創意熟成平台」,也是舞團漸趨重視的管道,讓演出不局限於大都會區,開啟與更多在地館所的合作之門

-

兩廳院藝文廣場《波》動 雲門戶外公演舞者帶動觀眾大跳波浪舞

颱風過境,在強風驟雨後,北部昨(28)日開始放晴,「國泰雲門隨行吧」戶外公演延後一天後順利舉辦,雲門舞集在台北兩廳院藝文廣場演出充滿科技未來感的舞作《波》,許多觀眾從中午開始聚集和野餐,現場吸引約3.5萬名觀眾,氣氛歡樂。