2025/10/23~24 19:45

2025/10/25~26 14:45

台北 國家戲劇院

2025/11/7 19:30

2025/11/9 14:30

臺中國家歌劇院大劇院

2025/11/15~16 14:30

高雄 衛武營國家藝術文化中心歌劇院

與鄭宗龍相約雲門,他一身黝黑,說是昨天才剛從「瀨戶內國際藝術祭」帶領雲門舞者演出《定光》與幾場推廣活動回來。神情雖顯旅途的疲憊,談話上卻反而輕鬆爽朗。或許是瀨戶內的烈日曬得他一身鬆,也可能是接任雲門藝術總監近5年的歷程,他的身心在各種周旋中逐漸找到自在的方向。

不過,說5年是僅就可見的轉變點而言。2020年他正式接手雲門,但早在2017年底林懷民就已透露兩年後雲門將交棒鄭宗龍,所以這重擔最少得算個7年吧。而這之前,他不僅在獨立創作上如《在路上》(2012)獲台新藝術獎肯定,更在雲門平台上創作了《一個藍色的地方》(2013)、《來》(2015)等展現其優異編創能力的作品,更不用說2016年那膾炙人口並巡迴歐美多國的《十三聲》。再有才華與累積的藝術家,接下雲門這個年過半百且享譽國際的龐大組織都不可能沒有壓力。

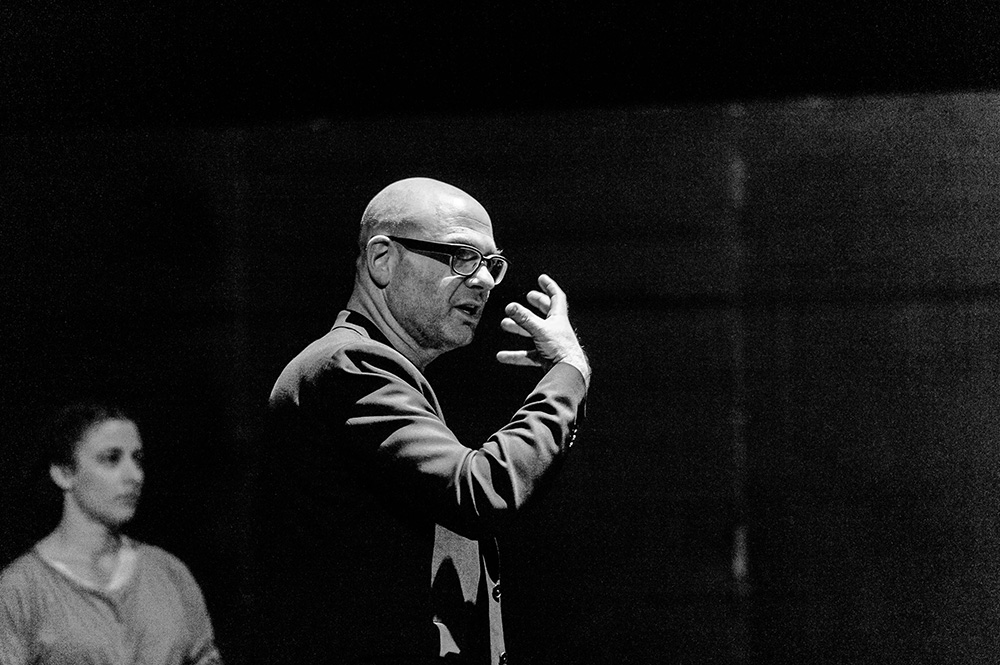

鄭宗龍

生於台北艋舺,2002年畢業於北藝大舞蹈系後加入雲門舞集,2020年接任雲門舞集藝術總監。他的創作融合街頭生命力與詩性想像,曾以《在路上》獲西班牙MASDANZA 編舞大賽首獎及台新藝術獎「年度表演藝術獎」。代表作《十三聲》探掘台灣庶民文化,全球巡演引起熱烈迴響。2019年後的作品如《毛月亮》、《定光》、《霞》、《波》等,不斷拓展舞蹈與音樂、自然、科技的邊界,獲國際媒體盛讚。2020年入選為英國羅德里奇出版的「50位當代編舞家」。