榮念曾

-

交流道

生命中不可承受的「輕」與「重」

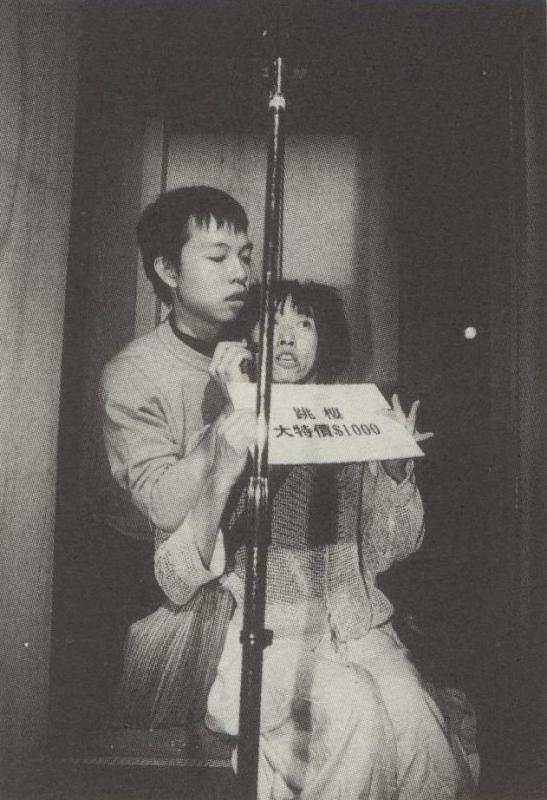

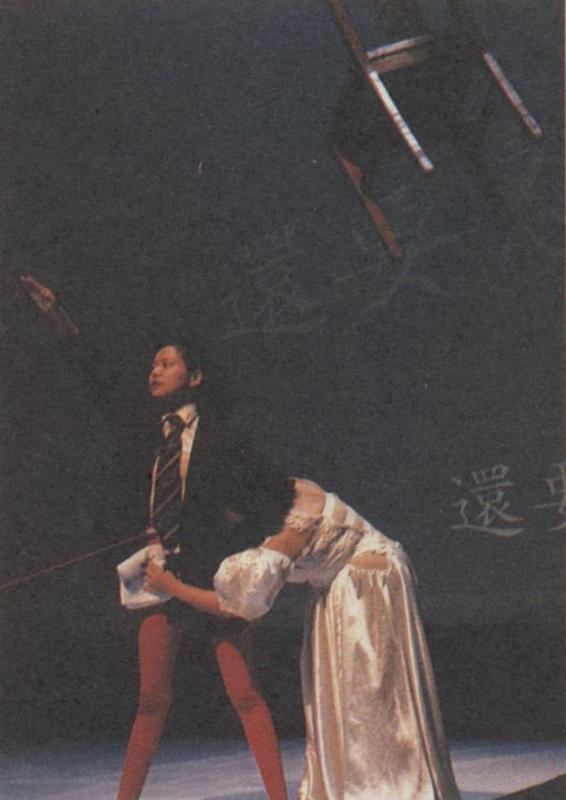

中國旅程II(Journey to the East九八)演出已在元月二十五日落幕。張平、賴聲川、林奕華、林兆華、王景生、張獻、邱金海、蔡明亮、王純杰、黃柏武、魏瑛娟、榮念曾共十二位創作者,客居香港藝術中心壽臣劇院,依著「一桌兩椅兩名演員」的遊戲規則,各自交出了一齣二十分鐘的作品,除了邱金海因忙於電視劇後製作業未到場,其餘十一位導演均親自監督自己的作品上演,並參與演後座談。

-

交流道

詰問與嬉戲

「中國旅程II九八」參與的導演作品,不單拓展了華人戲劇的多元與異質性,也拓展了舞台表現的無限可能,然而也走向極端的個人化。儘管「百無禁忌」是當代藝術家所夢寐以求的,但事實上,這種百無禁忌的權利同樣也未經質疑。

-

交流道

搞戲不是請客吃飯

當前中、港、台及其他的華人文化地區,在身份認同的政治潮流下,重新檢驗個體存在與不同華人文化之間的矛盾,因此跨文化的交流有其必要性。但主其事者的菁英式做法,卻使「中國旅程」的題旨導引出一個混合慾望、政治及權力的場域。

-

即將上場

即將上場中國旅程'98預備起程

繼去年的「中國旅程97」的成功,今年榮念曾再次策劃這個大型劇場交流節目,把規模擴大一倍,邀請來自北京、上海、台北、新加坡、溫哥華、紐約和香港的十二位跨媒界華裔藝術工作者,包括電影、電視、舞台導演和視覺藝術家,在九七後第一個農曆新年前夕,吃一頓冷暖自知的年夜飯,一起踏上五百年前由馬可波羅開始的中國旅程。十二位兩岸三地曁海外華人名導演將各創作一齣以京劇場面一桌二椅爲基礎,二位演員合演的折子戲,十二齣戲分爲兩套節目,每晚各演六齣折子戲。 節目一參加的導演有林兆華、蔡明亮、張平、張獻、王純杰、邱金海;參加節目二的導演有王景生、田壯壯、賴聲川、黃柏武、林奕華及魏瑛娟等。 此次演出門票已於十二月二十二日起在香港藝術中心票房及各城市電腦售票網公開發售。

-

座談會

堅持另類.非常獨立「共同論壇」溝通的必要性

我記得在八○年代早期,很多人喜歡講「地下藝術」、「地下音樂」或「地下劇場」,接著流行用「獨立」、「前衛」等等字眼,而現在常用的說法是「另類」。考究這些形容詞在不同時期的替換與起源,其實有其特殊意義。 就其對立面來看,相對於「地下」就是「地上」,「前衛」的另一面就是傳統、保守,相反於「另類」的就是「主流」。事實上,當某些人以這些字眼如「另類」等等,來形容自己的身份和工作時,已經假想了自己的對立面;仔細推敲這些形容詞,便能了解這些人如何看待他們對立的東西。 「另類」激發「主流」的建立 就香港目前的情況來看,爲什麼「另類」會成爲一個流行的字眼?我個人認爲,通常「主流」都是出現在「另類」之前;通常都是「主流」建構了之後,才有人嘗試想搞點不一樣的東西。只不過香港的例子剛好相反;香港的「另類」劇場出現了以後,才有「主流」劇場,「香港話劇團」便是主流劇場的代表。 「香港話劇團」成立的時間不過比「進念廿面體」早幾年。在此之前,香港多數的藝術創作者還在摸索「主流」的定義與界限;直到一些另類劇團的出現,才開始界定什麼是「主流」,爲什麼這些是「主流」。香港「另類」劇團的出現代表著兩個意義:一是這些劇團都藉著創作的機會,界定自己在香港社會或環境的位置;而通常在面臨「位置」的尋找之前,這些藝術創作者都會遭遇以及必須解決自己的問題。雖然許多另類小劇團都有不同的問題要面對,但是與台灣小劇場界特別不同的一點是,香港這些另類劇團並沒有「我們」的觀念,他們甚至互不關心,而台灣小劇場的「我們」的觀念卻特別強烈。 評論環境與角度的不同 在香港,儘管有不同的「我」在運作,卻無法形成一種「運動」的群衆態勢。對我來說,「運動」這個觀念是現代藝術史的一個神話,似乎許多藝術創作的價値,都非得透過「運動」的發生才能凸顯。然而「運動」的催生者不只包括藝術創作者,還有藝術的經銷商、中盤商與評論者等等;香港的劇場環境並無法配合這些條件。主要原因在於香港缺乏整理歸納與宏觀觀照的評論,無法整理出一個共同認知的架構,去認識香港小劇場的環境。 我個人是透過雜誌的閱讀才開始接觸「台灣小劇場」;當時鍾明德的文章經常提到「台灣小劇場」種種現象。換句話說,

-

表演賦比興

九.問.別.港

之一. 不再自問了 破茶几 朽藤椅 或者老煙槍的原籍 ──那一地林壑 有一 口山泉 也老了 不再是我的 葬身地 之二. 僅有的方寸 沉慟時 才可以挪移 我寅卯時分噤聲的姿勢 「還將山脊移往何處呢?」 山影總是總是 駐守在你佝僂的背脊 和雲影不斷激辯著 百萬萬年前的 那次交易 ──還將山脊移往何處呢? 之三. 只有聲音 極度劇烈顫動時的聲音 才可以填平 那一處海的縱深 我遙念一生的那塊土地 「誰癡妄如你? 還將海的波瀾 踩在某種説辭下」 之四. 遮掩説辭的衣冠 兀立水畔 就讓它靜觀罷! ──見證一段記憶 黑色裸身的 記憶體 潛伏在深海的岩層 水陸交媾的 一灘泣血裡 之五. 《南方誌》裡 隱喻的一條無名冰川 暗藏常年血色的權力 冷嘲我僅有的 疑問的欲望 「誰會再 呼搶時光? 誰會再宣告 一種新的信仰?」 之六. 搶臥書案 也徒然 只有一張 飄遊的臉 在我晨洗時的水面 幻出一幕幕暮靄中 最後的溯行 令人昏眩的波光 令人遙想 是那一 口山泉 嘹亮而不絶的 聲浪 ──不問誰在我身後一再稽顙 之七. 山林割讓海天間的一塊

-

戲劇

冷熱交熾的《山海經》

習慣用地圖看「遊記」的觀衆,如果不能謹記「我思故我在」這句話,恐怕就會迷失在榮念曾的山海經緯裡。

-

回想與回響 Echo

不同的椅子

在「一九九七香港」這樣一個時空裡,一台歷史的大戲、歷史的活劇正掀開大幕。椅子的故事及各種不同的表述,也可以看出是兩岸三地的藝術家對遞轉嬗變的歷史所作出的潛意識的反應。

-

回想與回響 Echo

一桌兩椅、六種姿勢

「一九九七」是甚麼?作爲一個香港人,問這個問題可能有點多餘。但若我們把眼光放遠一點,試問:對中港台三地來說,一九九七「可以」是甚麼?問題便變得耐人尋味。

-

回想與回響 Echo

對進念與「中國旅程九七」所作的反思

「中國旅程九七」的演出部分裏,六個作品中的「中國」, 幾乎都缺席而不可得見。其中的意義與背後的訊息殊堪玩味。

-

藝壇動態

藝壇動態藝壇動態

〔台灣〕 高雄縣立文化中心兒童舞台劇本徵選 高雄縣立文化中心主辦的「八十六年度優良兒童舞台劇本徵選」,自八十五年十月起開始徵件,至八十六年元月三十一日止截稿,歡迎對兒童劇本創作有興趣者踴躍參加徵選。 此活動由行政院文化建設委員會、台灣省政府敎育廳指導,高雄縣立文化中心主辦,目的在推動兒童劇運,鼓勵國人從事兒童劇本創作,充實兒童戲劇資源。 應徵作品每人以一件爲限,字數以演出長度七十分鐘至八十分鐘爲原則,錄取優等獎一名(獎金新台幣壹拾貳萬元)、佳作獎三名(獎金新台幣捌萬元)。 欲應徵作品請備一式七份,以掛號郵寄至:鳳山國父紀念館藝術組(高雄縣鳳山市光遠路228號2F),信封上註明「應徵優良兒童舞台劇本」字樣,活動簡章備索。 詳情請洽高雄縣立文化中心藝術組:(07)7474201、7462091。 (編輯室) 〔日本〕 貝扎芭蕾遭盜用引發著作權爭議 著名法國芭蕾編舞家莫里斯.貝扎,向亞洲地區著作權管理中心所委任的「日本財團法人舞台藝術振興會」提出申訴。抗議日本兩個主辦單位未經許可即演出其編導作品。 事件發生於去年七月,由光藍社出面邀請俄國舞者所演出的作品《魯吉瑪得夫的所有》,應爲他所編導的Adagdo。 此外於今年七、八月間,由日本藝術經紀公司高次氏,邀約至日本的基洛夫芭蕾舞團,同樣也是「無授權」演出其作品。 對於這項控訴光藍社表示,他尊重著作權,但舞者只負責跳舞而已。而高次氏則要求舞團改變演出名目,但仍將堅持演出。振興會表示近期內將提出損害賠償的請求。 (襲加) 國際交流亞洲中心日、港合作演出 國際交流基金亞洲中心於九月底至十月初,舉辦香港與日本共同製作的舞劇《草迷宮》及印尼沙多諾舞團的作品《穿越銅鑼之路》的演出。 由泉鏡花小說改編的幻想舞劇《草迷宮》,爲日本戲劇界小池博史與

-

藝鄉人

曰Mi Fa;曰索拉 側寫作曲家劉索拉(Liu Sola)

劉索拉,一個被《紐約時報》樂評人標以「前衞」藝術家的女子,一個出身大陸正統音樂訓練卻愛Beatles勝於貝多芬,在大陸已小有成就之時,卻毅然抛下遠赴異鄕重新來過,在學、看遍各地音樂特色後,融入中國音樂,並以開創出更多可能性,重新定義人聲。

-

特別企畫 Feature

「九七」把一切,都壓縮得很緊

曾於多年前受屛風表演班邀請來台演出的「進念.二十面體」是香港最具創造力的劇團之一。「進念」除了以舞台意象、爭議性話題在劇場內造成震撼之外,它對香港文化活動、生態的持續關心與投入,使得我們在談論香港文化圈如何看待/面對「九七」時,自然不能沒有「進念.二十面體」更不能不採訪進念的掌舵者──榮念曾。

-

交流道

小劇場的三方聚會

一九九三年十一月中旬,「'93中國小劇場戱劇展曁國際硏討會」在北京召開,台灣、香港有二十多位小劇場工作者參加這項活動。趁此難得的機會,林克歡邀集了兩岸三地小劇場工作者在「演劇硏究工作室」聚會座談。