國際共製

-

焦點專題 Focus 衛武營歌劇里程碑

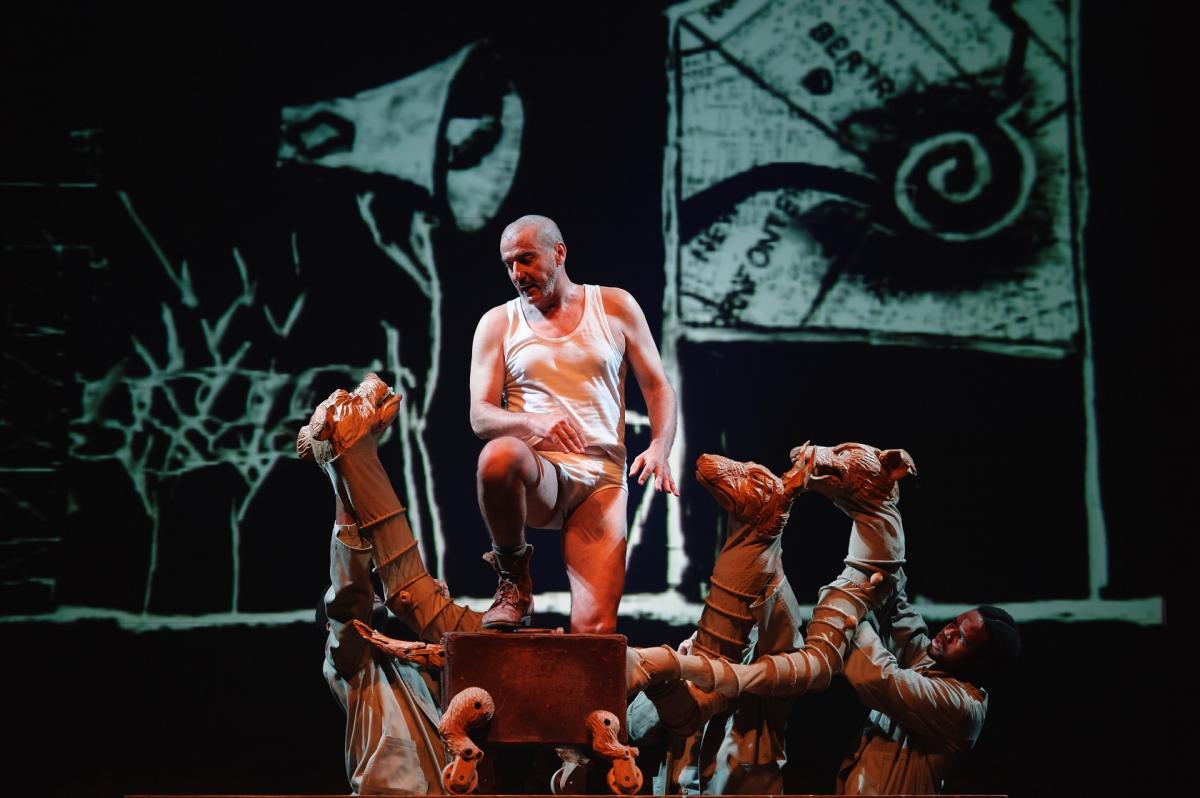

焦點專題 Focus 衛武營歌劇里程碑跨越傳統與現代的橋梁 《羅恩格林》首現台灣舞台

在我們習以為常沉浸的歌劇中,華麗的詠歎調、明確的分幕與耳熟能詳的旋律,構築出義大利歌劇的魅力與親切。然而,當一座劇院歷經10年耕耘,累積了觀眾的欣賞品味與藝術實力之後,是否能勇敢地踏出熟悉的範疇,迎接一位被視為不容易認識透徹,卻又極具深度的作曲家?2025年夏天,衛武營國家藝術文化中心(以下簡稱衛武營)將用行動作出回答透過一部從德國萊茵歌劇院引進、風格大膽、設計深刻的《羅恩格林》(Lohengrin),開啟一場穿越古今、橫跨現實與神話的美學對話。 10年磨一劍,15部劇作鋪路而來 衛武營自2015年成立推動小組促成與德國萊茵歌劇院及美國林肯藝術中心的合作以來,衛武營便將「歌劇共製」納入長遠藍圖。從2018年開館至今,15齣義大利經典與現代詮釋的歌劇已陸續登場。涵蓋《創世紀》、《驚園》、《杜蘭朵》等國際共製,也包括全本的《茶花女》、《諾瑪》、《魔彈射手》,《費黛里歐》、《尤金.奧涅金》、《憨第德》等音樂會形式,更有當代歌劇《天中殺》及前衛歌劇《創世紀》等作品,參與團隊橫跨全球多達 20 個劇院與團隊。 一一數來,藝術總監簡文彬與團隊發現:「大家可能對義大利風格的歌劇作品比較熟悉,經過這些之後我們想,現在好像可以和觀眾一起挑戰一個更具重量的作品。」 回望與前行:《羅恩格林》的時代意義 「事實上,如果搜尋史料,就會發現《羅恩格林》在華格納所有作品中,是最有義大利風格的一部。」簡文彬總監指出,這部1850年首演的歌劇,在音樂風格與戲劇結構上,仍保留著傳統義大利歌劇的特質。反過來說,《羅恩格林》對其他作曲家的影響也不可忽視。「威爾第自己也說過,包括《羅恩格林》裡的配器,在他自己的作品裡也可以找到幾乎是平行的對照。」簡文彬說,這樣的影響在《阿依達》開場的序曲特別明顯,甚至可以說那段音樂邏輯與《羅恩格林》的序曲幾乎如出一轍。這樣的觀點也突顯出華格納與威爾第這兩位19世紀歌劇巨擘之間潛藏的相互對話。 此外《羅恩格林》更是華格納風格轉變的分水嶺。「這是華格納最後一齣以『歌劇』來稱呼的作品,之後他就全面轉向『樂劇』。」簡文彬認為,相較於《指環》這類龐大樂劇,《羅恩格林》既具備可辨識的段落結構

-

焦點專題 Focus 國家場館為何、如何建立起「背後的一群劇院」?

焦點專題 Focus 國家場館為何、如何建立起「背後的一群劇院」?三個重點,解析兩廳院近年國際連結發展策略

在布拉瑞揚、阿爆、楊乃璇、王宇光等藝術家在法國夏佑國家劇院的「夏佑體驗:臺灣焦點」(Chaillot Exprience#2: Taiwan)演出之前,新生代編舞家周寬柔與導演洪唯堯在今(2024)年7月,也先後來到法國,參與亞維儂藝術節「不可能的傳承」藝術家培育計畫(Transmission Impossible)。這是這個法國最古老的藝術節的首度嘗試,讓合作的全球夥伴各自推舉該國的創作者參與,分兩梯次進行為期一週的交流,並與各國創作者共創呈現階段作品。 周寬柔與洪唯堯不約而同地表示,他們各自在一週內密集看藝術節演出、直接與主創者對話並與各國創作者交流、創作,雖有語言隔閡、交流時間太短等障礙與限制,但都不妨礙他們用感官、用身體去嘗試理解不同的對話對象,在異國語境中去思考與回答「我是誰」這個基本問題。 洪唯堯分享:「這次經驗讓我更發現國際合作有很多機會跟可能性,也讓我更思考創作不該只限在台灣,創作應該不受地域、文化差異的限制,應該要關注世界,烏克蘭、黑人種族、生態都跟我有關。」 無論是「夏佑體驗:臺灣焦點」或「不可能的傳承」藝術家培育計畫,台灣藝術家在這些國際舞台演出、駐地交流,與世界產生關係,背後的重要推手之一,是國家兩廳院。兩廳院國際發展組組長高作珮表示:「國際發展組成立時目標就不僅推製作國際巡演,國際場館結盟合作內容是很多樣性的,將藝術家交換與合創共製都考慮進來,希望能參與製作流程的前期,從研發、製作、呈現到巡演,建立循環。」

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups全球化時代下,藝術家們的合作與生存策略

國際共製在當今全球化的文化背景下,已成為表演藝術領域中一種重要的合作形式,促進了全球文化的多樣性和藝術的繁榮發展。臺北藝術節策展人林人中應藝術組織「在地實驗」之邀,於7月下旬以「國際共製與委託創作:與藝術家及機構合作的策展實務」為題,深入探討了國際共製的定義、模式及其對藝術產業的影響。(註) 國際共製與台灣表演藝術產業的發展歷程密不可分,特別是自2010年代以來,隨著國家表演藝術中心三館的成立及2022年臺北表演藝術中心的開幕,台灣的文化基礎設施日益完善,這些改變對藝術生態產生了深遠影響。藝術家在進行獨立創作時,與機構合作的可能性愈來愈大,而這種合作形式正是國際共製的核心。 兩個以上的國際製作夥伴 參與作品生產過程 林人中進一步解釋國際共製的定義和模式。由於台灣也有許多國際合作,但這和國際共製不同。他引用了由歐洲當代表演藝術網絡組織(IETM)和韓國藝術管理服務(KAMS)共同研究的資料,指出國際共製涉及兩個或以上的製作夥伴,這些夥伴可能是藝術節、劇院或視覺藝術機構。他們通過合議的契約,共同投入資源支持一項製作或以發展過程為主的計畫。共製的核心在於過程,夥伴不僅僅是出資,更重要的是參與作品從無到有的整個生產過程。 共製的兩種主要模式為「共資創投」(The co-financing model)和「藝術或文化上的合作」(The artisitc or cultural collaboration) 。共資創投主要是指製作夥伴在資金上共同支持一個藝術作品的生產過程,例如支付人事費、購買研究資料、場地租賃等。普遍常見的共製是由劇院提供設備完整的劇院空間給藝術家去進行發展製作新作品及展演,這種共製方式的成果將是由主辦製作單位發表國內或世界首演。而一個共製計畫可包含兩個至十多個製作單位。 比如今年在台灣國際藝術節演出的《這不是個大使館》,就是由台灣的國家兩廳院和瑞士洛桑維蒂劇院聯合製作,作品通過探討國際政治和文化交流,呈現了一個獨特的視角。名單中還可以看到許多其他共製單位,像是柏林藝術節 (Berliner Festspiele)、維也納人民劇院 (Volkstheater Wien)等,這些單位就比較有可能是進

-

藝次元曼波 HEART to HEART

藝次元曼波 HEART to HEART惦記著誠實,是否就遺忘了慾望

既是改編自川端康成小說《睡美人》,作品又以「浴池」入題,將於4月底登台的《誠實浴池》,光是名字似乎就縈繞各種慾望的想像,似乎相當理所當然地就把「誠實」二字拋在腦後。王嘉明聽了似乎不意外,只道:「不過,誠實不也與慾望同等複雜嗎?」 本次莎士比亞的妹妹們的劇團再次牽起台日共製的緣分,與日本庭劇團PANINO合作,是為谷野九郎與王嘉明導演二人雙雙編劇、導演的作品。 二人編導,如踩兩人三腳,合作默契是一回事,決心要前往的終點更是重要。浴池的空間概念,結合台日共生的日常,融入童話氛圍與不言自明的慾望在其中。本次對談,邀請兩位導演從創作想法、空間元素,以及核心理念,抽絲剝繭地為讀者揭開一個窗口,打探《誠實浴池》是一個怎麼樣的作品?

-

焦點專題 Focus

場館╱國際共製怎麼「共/kóng」?

#怎樣的內容可以登上國家劇院? #為什麼要癡迷於國外知名導演? #年輕創作者值不值得登上國家劇院? #改編該不該對原著作者負責? #決策者的背景能否決定不同類型的節目? #場館的製作能力受到考驗? #場館是否在製作前期就得介入? #節目爛是不是亂花納稅人的錢? #資源運用是否集中在固定團隊? #製作規模與劇場空間的配合是否合理? #選擇製作的評審過程是否公正? #顧問制度要不要介入創作? 今年4月,幾部由國家級場館推出的大製作在線上掀起超乎預期的「討論」波瀾,從黑特劇場、表演藝術評論台到各種自媒體,從寥寥數字到千言萬語,都開啟不限於正反兩方的戰場,甚至在文字發表的彼此滲透、歪讀與詮釋後,也同時溢出與作品本身不一定相關的言論。 在戰火蔓延之後,我們試圖清理煙硝瀰漫的戰場,在以上提問中,找尋到其中一個關鍵詞#共製。 何謂「共製」?從這個基本問題,本刊嘗試梳理台灣劇場「共製」的兩種型態,並進一步剖析不同角色如國內外機構、獨立製作人、評審機制等,在涉入「共製」這複雜的過程中,將觸發並延伸哪些問題?另一方面,理想的共製又會是什麼模樣呢?我們試著重新開啟「討論」,深入探問:共製怎麼「共/kng」? 註:「kng」為「講」的台語,與「共」的話語相似,故取其諧音,表示共製怎麼共同進行,以及怎麼講述。

-

焦點專題 Focus

如何「共製」:台灣共製演出的兩種基本型態

共製,字面語義是共同製作,通過資源(其中包含資金、人力、排練與演出場地等)的投資進行合作,常見於表演藝術、電影等領域。

-

焦點專題 Focus

期待「從外而內」的轉向:談國家場館在製作中的角色

在現今「走出國際」的趨勢或需求下,市場同時意味著買票進場的觀眾,與引進節目的策展人與機構。在非常理想的狀態中,總會希望這兩種市場都能被關照。

-

焦點專題 Focus

製作與創作、地方與國際:談國際共製的權力結構及其切面

種種共製節目,無非希望藉由與知名或獨特創作者、團體之合作,一來學習經驗不同的創作方法,打開不同的藝術視野,二來也藉此機會與世界舞台有所接觸,進入國際交流市場。

-

焦點專題 Focus

共製再思考 X 6位實踐者的提案

對台灣表演藝術圈而言,「共製」(co-production)是近年的關鍵字之一,舞台上不乏不同場館、國家,以資源整合、國際交流為前提,所進行的藝術探索,並產生各類型的共製節目。 廣義來說,共製涉及「金錢」與「藝術」兩種模式的合作分類。前者以資金挹注為主,後者涉及不同角色間的藝術理念協商,此兩類型間往往有模糊地帶,不同團隊、製作人、藝術家或機構之間對「共同性」的追求,可說是困難重重,沒有一概而論的SOP,但也因此存在各種新的工作思維與模式的可能性。 隨著國家表演藝術中心三大場館與地方文化場館陸續到位,各館、各地方的藝術節相繼舉辦,增進了場館共製、國際共製等市場需求,也需要進行更深入的對話與交流,方能推展創作能量。本刊嘗試透過6位身處「共製」大群體中的實踐者,以其身體力行得來的反思與再提問,嘗試描繪「理想共製」的可能

-

特別企畫 Feature

資金與創意的匯集 成就的不只是藝術

目前對「共製」(co-production)這個字的用法,有兩種含意,一是指金錢上的投資,這通常會以一位知名的藝術家為核心來進行,另一種是指兩個不同的藝術團隊,共同創作一個作品。前者類似電影,參與共製的單位可以藉此打響品牌,後者則往往有著文化交流或外交的意涵,背後所涉及的資源更廣,經常有政府機構與非營利組織的參與。

-

藝視窗 News

藝視窗 News指揮大師陳秋盛 獲第29屆傳藝金曲獎出版類特別獎

【台灣】 指揮大師陳秋盛 獲第29屆傳藝金曲獎出版類特別獎 第29屆傳藝金曲獎入圍名單7月初宣布,本屆傳藝金曲獎共吸引102個單位、894件作品參賽,評審團經過近四個月漫長而縝密的審聽、討論後,本次計有69件作品入圍,即將於8月11日頒獎典禮上角逐16項殊榮獎項。 而每年廣受各界矚目的特別獎也同時揭曉,其中出版類特別獎得主為指揮家陳秋盛。甫於今年4月齣辭世的陳秋盛,活躍於台灣及國際樂壇,曾客席英國皇家愛樂、聖彼得堡愛樂等一流交響樂團指揮。在擔任臺北市立交響樂團團長、指揮任內,他探索新曲目、首演多部大型歌劇及管絃作品,成功將北市交推向國際,成為亞洲最受矚目的首都樂團。同時也培育無數表演藝術從業人員、拓展台北市民音樂視野,深根台北市表演藝術文化的基礎。陳秋盛為歌劇及交響樂團曲目留下經典錄音版本,其中包括作曲家江文也、屈文中、賴德和等華人創作。此外,他亦深入社區、戮力教育推廣,如舉辦台灣首度大型歌劇戶外公演,提攜後進更是不遺餘力,包括在國際樂壇大放異彩的指揮家呂紹嘉、簡文彬、鄭立彬,以及鋼琴家劉孟捷、中提琴演奏家黃心芸等,其退休後仍持續教學傳承,對台灣古典音樂之演出、出版、教育及推廣上貢獻良多。 「補助國內表演藝術經典作品大陸巡演計畫」9月1日起受理申請 文化部為輔導傑出團隊推展已有口碑之經典作品至大陸各地巡演,協助開拓大陸暨國際文化市場,自98年起,推動「補助國內表演藝術經典作品大陸巡演計畫」,鑑於本補助已實施數年,文化部已研議完成「文化部補助國內表演藝術經典作品大陸巡演作業要點」修正,並自107年7月19日發布實施,將於107年9月1日起,受理108年赴大陸巡演活動申請補助,收件期間至107年10月1日止。 文化部指出,本次本計畫補助作業要點修正重點,包括:為避免重複補助同一赴大陸地區巡演案,增列獲國家表演藝術中心補助之團隊,不予補助;同一演藝團隊依本要點申請補助者,每年至多補助兩案;為利優秀演藝團隊妥予規劃全年度巡演計畫,並有充裕時間投入編修經典作品與排練等

-

特別企畫 Feature 全面刺激文化震盪 重新思考自我定位

現象3:與國際導演合作,啟發台灣演員什麼思考?

隨著「國際共製」的模式愈趨頻繁,台灣演員也有愈來愈多機會與他國導演合作,今年除了兩廳院、臺北藝術節,嘉義阮劇團、莎士比亞的妹妹的劇團等民間團隊也推出自己的跨國製作。在與國際導演的合作經驗中,工作模式、思考方式的「文化激盪」可以想見,台灣演員從其中所獲得的體悟,除了刺激創作思考外,也促使他們重新思考自身定位:身為「台灣演員」,他們可以帶給世界什麼?

-

特別企畫 Feature 在劇組內打造創作對話 委製共製助長相關需求

現象4:「戲劇顧問」角色浮現,豐實了創作厚度?

近年隨著歐陸劇場製作的訪台,國外劇組中常見的「戲劇顧問」概念也導入了台灣,也逐漸在本地製作中實現,不少製作的演職員表上,出現了「戲劇顧問」一職,這個角色是陪同創作者一起思考的另一種聲音;而在日益增多的「委製」或「國際共製」的案例中,戲劇顧問更是協助達到命題目標,或協助連結國際與在地文化脈絡的關鍵人物。

-

聚光燈下 In the Spotlight 日本劇場導演

鳴海康平 探索文本多樣性 包容差異的並存

日本中生代導演鳴海康平,擅於將演員的身體性及表現能力、人工化的舞台設計、文本內在的戲劇性並置,呈現出「隨著時間累積的風景」。這次的《交換手札.杜斯妥也夫斯基計畫》是與台灣莎妹劇團合作,他認為,戲劇更需要具有多樣性與包容,吸納各種想法、文化,讓作品向上昇華,因為跟每個想法不同的觀眾一起進行共享的作業,戲劇才能從希臘時代傳承至今。

-

回想與回響 Echo

跨越時空的東西交流

有越來越多的國際藝術節注意到台灣的表演團體,不可諱言地有部分原因與歐洲的「東方熱」有關。這場中、法古典宮廷樂舞的跨文化的的《梨園幽夢》,獲得觀衆的熱烈回響,十場票房皆逾八成以上。可說開啓了另一種國際舞台的契機。

-

環球舞台

足尖下的哲思

人們總以爲,身體有其具體的特定形貌,其實,它和抽象的思想一樣不明確,且瞬息即逝。這種「抽象性」一直存在於我們的身體,而我就是因此而醉心於舞蹈。 ──愛度瓦.拉克