耿一偉

-

藝術節 耿一偉與桃園鐵玫瑰藝術節

在地方醞釀好專輯,才不做一片歌手!

用製作音樂專輯的思維來策展,規劃桃園鐵玫瑰藝術節到第4年的耿一偉說:「你不能一次打完所有地方團,還要能每次都不一樣。」逐步收歌、醞釀風格,拉長線耐心鋪陳,絕不當一片歌手!藉著作品突顯在地的人文特色,也挖掘空間的各種可能,今年丟出「我們來幹大事」的主題宣言,作為一種態度,也帶有某種「塑形」的展演性。

-

藝次元曼波 HEART to HEART

玩沙之必要 耿一偉 X 唐鳳談創新精神

劇場導演耿一偉與數位政委唐鳳,在表演藝術與數位治理領域的兩位點子王,在各自的領域不斷大膽創新,為未來開創超乎想像的可能。本次在國家兩廳院的邀請下,兩位創意鬼才難得聚首,從成長經驗出發,分享彼此如何養成超越常規的開創精神,並且對於表演藝術的發展前景進行交流。以下為對談紀要:

-

2025艋舺國際舞蹈節媒合藝術家前往國際演出交流

曉劇場主辦2025艋舺國際舞蹈節(Want to Dance Festival),以「Diversity多元」為題,邀請國內外40個團隊,超過150位專業舞蹈工作者,75場多元演出,同時邀請國內外超過22個場館、藝術節策展人、藝評家、專業人士及觀眾們熱情參與,共創超過7000人次的舞蹈盛宴;更從Opencall Program選出六組具潛力的創作者,獲選明年國際交流主推團隊(Exchange Program),更成功媒合編舞家將前往盧森堡、寮國、以色列、義大利等國演出交流,成為台灣表演藝術向國際發光的舞蹈節暨交易平台。

-

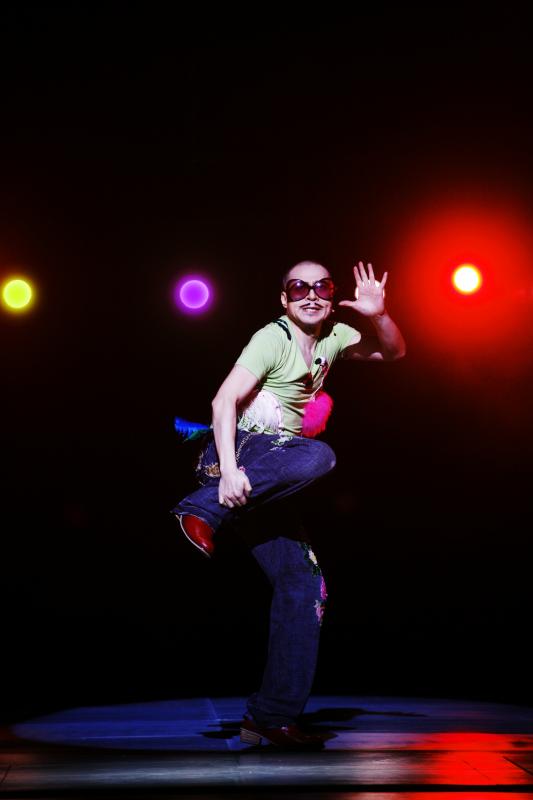

2024艋舺國際舞蹈節 4月19日至21日邀民共舞

由曉劇場藝術總監鍾伯淵擔任策展人,衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉與獨立製作人張欣怡分別擔任策展顧問與國際合作發展顧問的2024艋舺國際舞蹈節(Want to Dance Festival),4月19至21日將匯聚全球創作者前來艋舺共舞,以「WAVE潮」為題,連結萬座曉劇場及周邊16個非典型劇場空間,並邀請國內外41個團隊,共創舞蹈講座、工作坊及67場囊括馬戲、雜技、現代、肢體劇場、VR技術結合舞蹈等多元演出。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature體質轉變與資源引入

台灣過去對藝術節、場館演出的想像,是在節目邀演與場地外租的框架下,進行組合而成為系列節目。場館、承辦單位往往是透過節目徵選、邀演的方式,缺乏背後脈絡,無論是理念、或培育機制等。 不過,近10年的地方藝術節開始走向策展化,從臺北藝術節,到桃園鐵玫瑰藝術節、臺南藝術節、花蓮城市空間藝術節等,開始有策展人身影,包含耿一偉、周伶芝、李惠美、林昆穎等;(註)同樣地,場館脫離純粹場地租借的身分,在節目徵選之外或之下,援引類似策展、顧問等機制,如臺灣戲曲中心近年的臺灣戲曲藝術節、看家戲再現、戲曲夢工廠等皆設有策展人。另一方面,國家表演藝術中心轄下三大場館的齊備,有更多自製節目、委託製作、國際共製、孵育平台等,藉此體現場館的主體性與主動性。 當場館、策展人在節目策劃、製作的位置逐漸明確,又如何與創作者╱團隊建立藝術創作的關係?或是,怎麼重新想像演出節目與藝術節的生成? 場館轉型:製作取向的轉變與脈絡建立 場館開始有「製作」意識,可以將國家兩廳院(後簡稱兩廳院)的「旗艦製作」視為坐標,也就是《黑鬚馬偕》(2008)、《歐蘭朵》(2009)、《鄭和1433》(2010)與《茶花女》(2011)。此後的10餘年發展,讓場館體質轉變,仍保有引進節目、場地租借的功能,卻與「藝術經紀公司」與「演出場地」產生區隔。 現任臺北藝術節策展人的林人中表示:「台灣劇院場館過去比較是presenting house,不是producing house,這10多年來,可看見公部門場館摸索,要怎麼樣做自製節目、怎麼做國際共製、怎麼做委託創作等,這些不同的概念都涉及到不同的『與藝術家工作的關係與方法』。」並認為:「有一個很明確的轉向是,因為新場館林立,節目的需求量提高,場館也就開始想做自己的製作、支持與培育藝術家的創作發展,因此更明顯地靠近『製作取向』的體質。」若將這個轉變視為前提,策展人、製作人或是劇場構作在其中的位置會各有其任務。 國家與地方場館的陸續到位,是個關鍵的背景值。 兩廳院節目企劃部經理林亭均認為:「在兩廳院還是台灣唯一專業場館的時期,必須照顧到整個產業的面向。現在這個階段,策展思維是愈來愈明確的,而這

-

從「最初的堅強」到「最後的溫柔」 桃園鐵玫瑰藝術節持續培植在地力量

「桃園鐵玫瑰藝術節」舉辦至今已11年,同時也是國內知名戲劇顧問、策展人耿一偉策展的第5年。在近年的規劃下,鐵玫瑰藝術節已躋身台灣重要的城市藝術節之列,以桃園展演中心為中心,深入桃園城鄉、巷弄之間,頗具特色。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature耿一偉 X 鴻鴻

無論策劃藝術節或擔任戲劇顧問,耿一偉不曾間斷譯介國外表演藝術書籍進台灣。與他有志一同的還有導演鴻鴻,他過去也曾主動與出版社合作出版歐陸經典劇本,並在旗下雜誌刊載了近30部劇本。這些出版品,對於劇場的重要性究竟是什麼?又替劇場留下些什麼?且聽兩人暢談他們如何將出版視為一種「策動」,逐漸搭建起眾人與劇場的橋梁。

-

藝@展覽

藍天之下,我們生存的新參數

新冠病毒蔓延之際,我們在這樣的藍天之下,如何「活著」?正在臺北市立美術館展出的「藍天之下:我們時代的精神狀況」以「臨場性作品」(live work)為策展核心,試圖打破過往美術館以靜態作品展示與觀看的結構,十二組來自藝術、文學和科學領域的創作者/團隊的作品,除了與當前的疫情議題並進,也將表演者、參與者和觀眾的即時反應、回饋或詮釋,收納進來成為作品的一部分,透過藝術,我們分享著生存的當下樣貌

-

話題追蹤 Follow-ups

觀念與實戰經驗分享 為青少年打造戲劇空間

兩廳院以國際論壇「我們需要什麼樣的青少年劇場」,作為今年新點子劇展「心之秘密青春就是半成品」系列活動壓軸;延續三檔演出積累之人氣與環境討論聲量,邀集國內外第一線藝文人士、台灣政務代表與學界三方,聚焦「青少年劇場」的現狀、過去發展與未來可能,共同探討在此細緻分齡下的群體,於劇場所能經驗的各種可能與未來性。

-

專題

青少年劇場之後 淡淡瞎味的世代對話

今年兩廳院的新點子劇展,推出為青少年觀眾而設計的「心之秘密」主題,但真正的青少年看了有什麼感想?本刊特邀本次新點子劇展策展人耿一偉,與參加「青少年劇場工作坊」的高二生張孟鈺一起看戲,看戲後一起喝咖啡聊感想,分享不同世代的「心之秘密」

-

評論座談 REVIEW 創造藝術?服務藝術家?

「關於策展這件事」座談摘要

源於博物館/美術館中擔任展覽策劃者的「策展人」(curator)職銜,不僅在當代藝術中被強調其角色重要性,近五年來,台灣表演藝術圈也逐漸時興策展人一詞,它被運用於官方大型藝術節或民間獨立展演中,作為計畫主持者在概念與實務上的自我詮釋。然而對劇場來說,策展人/策展是一種什麼概念,它所涵蓋的工作內容又是什麼?它與視覺藝術策展人有何不同,又或者它如何區別於藝術總監、節目策劃、製作人等職務? 今年新點子劇展「一代粉絲:JAPAN」,兩廳院邀請林人中策展,以強調概念先行的規劃方式,邀集楊景翔、廖俊凱、葉志偉、陶維均四位導演在主題框架中進行創作,在前製期透過策展人與導演共同討論的過程,定案節目內容與創作方向,呈現出個別節目與整體劇展間的對話狀態。以此為例作為一種策展方法,它是否有其他詮釋的可能,策展工作與單一作品的生產情境意味了什麼? 刊邀請臺北藝術節藝術總監耿一偉、視覺藝術獨立策展人秦雅君及新點子劇展策展人林人中,分別從各自的策展實踐經驗中,論述策展人/策展的定義、可能以及想像。

-

話題追蹤 Follow-ups

誠實記錄下時代的觀點

第十一屆台新藝術獎於五月初進行決選評審,並邀請國際決選評審舉辦專業講座。由評審之一的國際劇評人協會秘書長米歇爾.費斯(Michel Vas)主講的「劇場評論的準則從職業道德和工作原則談起」,現場並邀請臺北藝術節藝術總監、資深劇評人耿一偉與「表演藝術評論台」台長、資深劇評人紀慧玲與談。本刊特地整理講座重要內容,以饗關心國內劇評發展的讀者。

-

特別企畫 Feature 專訪臺北藝術節藝術總監

耿一偉:透過喜劇,開發不同類型的觀眾

今年的臺北藝術節有了一個嶄新的開始!新設的「藝術總監」一職由資深劇評人耿一偉擔任,任期三年,今年的節目就是他奔波全球、辛苦看戲後交出的第一張成績單。以「喜劇」為主題,耿一偉打出「顛覆神聖、嬉笑台北城」的口號,他表示,希望讓大家看到喜劇的多元面向,也希望藉由喜劇的庶民特質,可以接觸到更多的人,開發更多不同類型的觀眾。

-

特別企畫 Feature 美國現代音樂家

羅伯.艾須里 呢喃話語織就迷幻樂章

羅伯.艾須里是美國重要的當代作曲家,創作類型廣泛,不僅包括記譜法、電子原音作曲,也是少見大量作品與劇場有密切關係的人物。他不但以將一般的口語運用在音樂創作中,寫出帶有迷幻恍惚氛圍的樂章,更親自上台演出自己的作品。八月份,他的歌劇《塵埃》將被改編為中文演出的《Watching Dust微聲計畫》上演。

-

其他分類

Two is One 西方的前衛在東方

兩廳院旗艦製作、首屆臺灣國際藝術節開幕演出《歐蘭朵》,於二月二十一日世界首演,這個結合西方前衛劇場大師羅伯.威爾森與京劇名旦魏海敏的演出,西方前衛與東方傳統的相遇,這中間的碰撞激盪,最後出來的舞台成果,在在令人矚目。 二月十七日中文戲曲版《歐蘭朵》舉行第一次的彩排,兩廳院邀請多位藝文界蒞臨觀賞,次日並邀請與會座談,以下即為此次座談的摘要。

-

話題追蹤 Follow-ups 兩岸三地當代表演藝術研討會紀實

誰在「消費」表演藝術!

在面對「消費時代」下,兩岸三地的劇場界近年來都起了非常大的變化,除了有各種不同的戲劇形式興起之外,在演員表現、導演創作、經費成本、宣傳造勢等,各種劇場基本的結構也都產生了大幅的改變。而表演藝術工作者在面對這樣的一個劇烈變動的環境時,應該要如何自處?是要臣服於「消費時代、觀眾至上」的巨獸之下,還是要學唐吉柯德,拖著夢想之矛,與其戰鬥?