许多参与贝克特作品演出的演员,都在历经挫折之后,放弃动机和情感的分析,转而投入外在肢体和声音的摸索,反而把握了贝克特作品的神髓,关键就在于Simple(简单)和True(真实)两个字。不知道会不会是陆爱玲想太多,想讲的也太多,而让这出《无言剧》无法拔地而起。

密猎者剧团《无言剧一二及其他》

1998年12月18〜20、25〜27日

皇冠艺文中心小剧场

对陆爱玲导演深怀期待的人,看过她在十二月底皇冠艺术节呈现的演出《无言剧一二及揷曲》,几乎都会异口同声地表示:这出戏太难了!当然,若严格而论,也可以批评陆爱玲并没有掌握住贝克特这出戏的剧场效果;所谓剧场效果的其中一个定义,或许可说是无法全然打动观众。然而,尽管这出戏斧凿痕迹处处,细心的观众和读者,或可从陆爱玲大胆尝试的方向中,探勘许多値得开挖的问题。

技术条件的无法克服

我们从源头开始推断,并且尝试做个比喩。这出戏(除了陆爱玲自己写的九页《揷曲》)原作不过短短两、三页的篇幅;若就导演在节目单中所暗示,以演员行为、相对物件与空间位置来布置全剧架构,把观众的想像和互动看成一种「科学能源」的话,《无》应该可以形成一座庞大复杂、能量源源不竭的行星体系。有趣的是,若把这个比喩和《挿曲》一段所提到贝克特的大胡子和大书包的画面连结,《无》剧似乎先天上就有「上帝造就万物」、「盘古开天辟地」的创造之便。但为什么《无》剧无法乘著陆爱玲丰富的想像之翼,直上九霄,反而沈沈地摔落地面,变得平凡而零散?这么残酷地比拟,主要也是因为观众实实在在地目睹了「物件」与「空间」的粗糙和尴尬;技术条件的无法克服,应该是这次《无》剧无法自然表现的第一个问题。

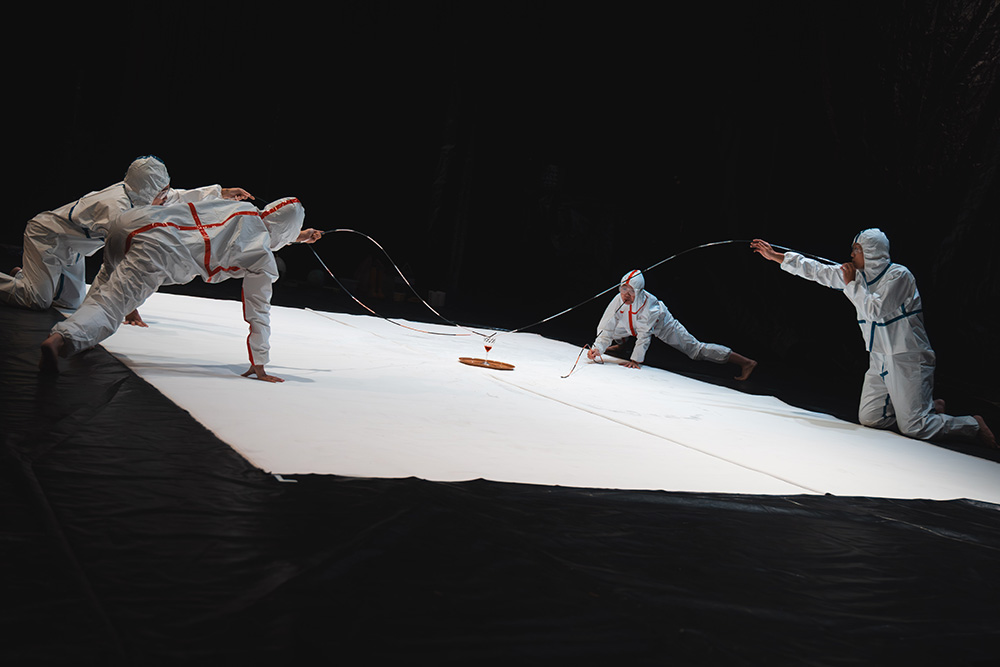

皇冠小剧场与观众的近距离、低矮的天花板和舞台两侧固定的翼幕,限制了《无言剧一》的道具表演。在想像中,道具出场应该是从天而降、不著痕迹,搭配一位演员乾净俐落的动作设计;可惜白箱、水瓶、绿树等道具绑线的明显,和两侧翼幕的起起伏伏,让偌大的空间,无法收藏剧场幻觉。另外,《无言剧二》中最重要的刺枪,应该在沈稳前行中,刺向两个大袋子,却因为移动技术的瑕疵,失去了对原剧想像行进中的操弄性。

相反地,当我们拿《揷曲》中演员朱宏章随手拈来使用的帽子、外套、长凳和地毯等道具来比较,这里似乎可以交互辩证道具与表演幻觉的关系。在前者中,我们需要一定程度的幻觉技术,好让观众进入一定的想像交流,但这样的幻觉却一再被无意(技术无法克服)或有意(演出最后两侧翼幕的揭露)地打破和提醒;然在后者,我们知道这是演员刻意拿出来使用的东西,但却在演员顺理成章地运用下,我们不断期待演员会在那张魔毯上,变出什么角色花样。因此,从导演的立场来考量,究竟技术瑕疵是不可避免的命运?还是能有「同理可证」的诠释选择?

音乐与节奏的模棱两可

平心而论,这个世界上恐怕没有多少人自认看得懂贝克特的作品,这点事实需要编导和观众一起坦然接受,因为连贝克特本人都尽量避免解释自己的用意。一九八四年在纽约贝克特剧场演出《摇篮曲》成名的女星Billie Whitelaw,被问及如何诠释贝克特的作品时,她直截了当地回答她根本不懂贝克特在写什么,也从来不以理性分析的角度来看待贝克待的剧本。不过她比我们幸运的是,有贝克特亲自朗读剧本给她听,她利用自己的直觉,透过贝克特朗读的音乐性和节奏感,来摸索自己的诠释。音乐与节奏的模棱两可,是《无》剧呈现时情感流动窒碍的第二个问题。

回到演员行为、相对物件与空间位置来看待《无》剧,没有细腻直觉地掌握「流动」(或说「节奏」),大大影响了演员诠释表现、物件对应方式和空间布局想像这几方面,也就是严重影响了这个行星体系的运作。第一,物件本身没有节奏感和音乐性。在《无言剧一》中举凡箱子、剪刀、绳子、水瓶,甚至哨音、口琴等不同音效的出现点和出现速度,都应该像是作曲家脑海里的音符,以不同的音阶(感情态度)和节拍(动力速度)来演奏;我们可以以同样的道理来检验《无言剧二》,甚至《揷曲》中的所有道具和演员肢体。

第二,除了物件本身的音乐性和节奏感需要考虑之外,物件与物件,物件与空间,物件与演员,甚至物件、空间与演员的彼此互动,也应该更审愼地选择顺畅自然的,或定义淸楚的相对速度。若以《无言剧二》中两位演员王仁千与徐堰铃的表演风格与方向为例,观众可以发现王仁千有明显的默剧表演质地,每个表情与行为的转折点,都断然淸楚,甚至肢体移动都有一定的规律;无形中像是戴著面具的小丑,按照设计的程式表现情緖和意义。而演员徐堰铃的表演虽然风格化,观众并无法找出她所依循的程式,表演转折也不像顿号出现那般淸楚,她的表情行为显然出自个人经验。若细看剧本,前者饰演的角色A,重复使用的动词是consult(看表的动作)和brush(抓头和刷毛、刷牙的动作);后者饰演的B,则不断重复brood(胡思乱想或沈思)和pray(祈祷)。或许这两个角色的表现,符合导演的期望;但两者之间的对比和关连,或是节奏对应的模糊,并无法让人有相辅相成的感受。暂且不论这样的节奏掌握是否更好,我们或许可以思考导演的节奏掌握有没有效。

《揷曲》的惊喜及其他

我们回头检验这出戏唯一的一段有言剧《挿曲》。演员朱宏章的诠释表现,在笔者观赏的两场表演中,截然不同。或许是演员能够体会剧本中演员思考导演与剧作家用意的心情,也或许是《挿曲》一段所提出的许多问题,都是导演陆爱玲的衷心之语,朱宏章在首演的呈现,相当具有效果;也就是说,《挿曲》的诠释与发问,使观众能够塡补和适应《无言剧一、二》的沉默。《挿曲》的感慨和语言,有效对比了《无言剧一、二》的留白与动作。不知为什么到了第二周的演出,朱宏章的表现显得相当沈重平板,即使有许多俏皮活泼的台词可以发挥,在缺乏节奏与诠释的状态下,《揷曲》反让《无》剧继续沈闷下去。

《揷曲》的安排,笔者不敢论断是成功或失败,况且又有前后诠释的不同;相对于某些创作者自发想像的画面与肢体诠释,陆爱玲用自己的语言,有感而发地回应贝克特的作品,其实相当令人惊喜。同时,幸见演员朱宏章在首演中自然轻松的表现,著实叫人印象深刻。

《无言剧一》意料中的表现,似乎暴露出《无》剧技术瑕疵与缺乏节奏的两大问题。第一,演员王仁千的默剧表演,来自理性设计而非感性直觉;这个角色的关键动词reflect(反应,回应,反射),不断被重复表演,容易流于疲态,其实只要细作节奏区别,自会产生效果。第二,这种默剧表演方法,混杂了一些日常动作,如演员碰触绿树阴影的方式,模仿弹拉乐器的动作,熟练而淸晰的转折,让人感受到演员的技术,而非一个角色(或小丑)的习惯。第三,演员暴露在许多捆绑道具的线条之间,还要装作看不见;明明膝盖挺直即可碰触的距离,演员却得表现地难如登天,都使观众远远退于美感距离之外,也无法积极思考这些诠释的内涵。第四,导演使用大卫达令David Darling的大提琴音乐,固然有其个人偏爱,但却硬生生限制了观众对于这段无言剧「留白」的想像;更何况音乐与演员表演节奏的不同,更让这段本来可以自由奔驰的「流动」,受到左右夹击的干扰。

导演概念与诠释的辩证

在谈论导演诠释之前,先举个八卦当例子。一九八四年,美国知名女导演JoAnne Akalaitis为麻州ART剧团执导贝克特的剧本End-game,遭受到贝克特个人和其美国出版社Grove Press的强烈抗议。原因是导演并不忠于原著,不顾贝克特的场景指示,将一座类似地下铁车站的背景,搬上舞台。双方为此争执不休,甚至要吿上法院,最后因为诉讼费无法解决,ART剧团只好允诺于演出前,将贝克特个人/出版商代表和剧团艺术总监Robert Brustein的声明,夹在节目单里,发给每个入场的观众。贝克特认为,导演可以不管去世编剧的意见,自由诠释,但不能忽视还存活著的作者;伤害他的感受;他在声明中强烈表示导演的错误诠释,要求观众要注意原剧指示和导演概念的不同。然而导演和剧团方面所持理由是,一出戏的成果不在于平面文字,而是当下、当时、当地的整体表现效果;因此创作成不成功,牵涉到所有参与这出戏的艺术家的诠释。

说完这个八卦,不知道导演陆爱玲会不会庆幸贝克特已经不在人世?《揷曲》的出现,著实引发导演概念和导演诠释的辩证问题。对于演员来说,剧作家和导演都有他们发声的目的和需要,那演员如何从中找到自己参与的意义?在此,我们一方面为这出戏刺激的问题感到兴奋,却又为《无言剧一、二》承受许多的情緖与辩证责任而感到不自在。许多参与贝克特作品演出的演员,都在历经挫折之后,放弃动机和情感的分析,转而投入外在肢体和声音的摸索,反而把握了贝克特作品的神髓,关键就在于Sim-ple(简单)和True(真实)两个字。不知道会不会是陆爱玲想太多,想讲的也太多,而让这出《无言剧》无法拔地而起,奔向无穷的太空星云。这应该还是无解吧。

文字|傅裕惠 剧场工作者