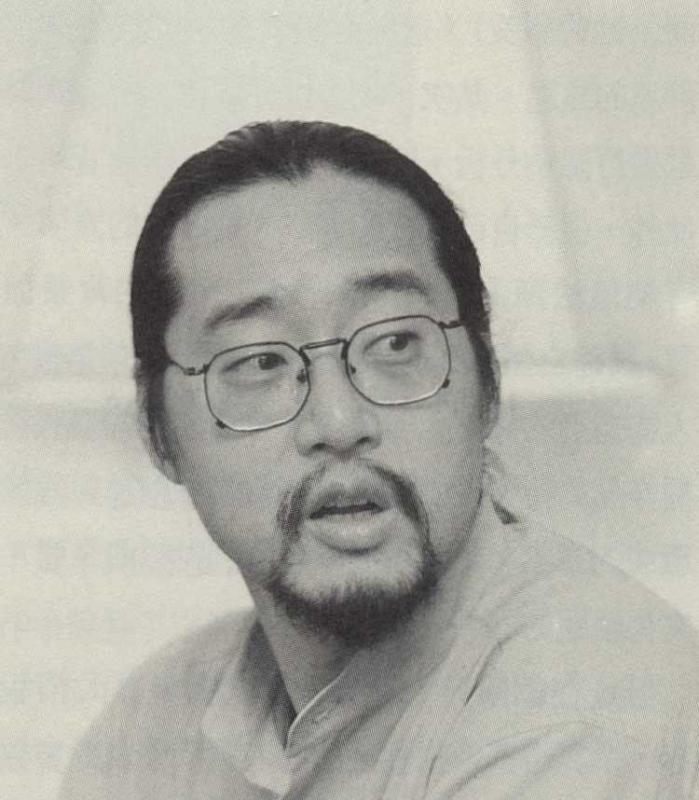

陸愛玲

-

編輯精選 PAR Choice

這場悲劇 源於愛的偏執

作品不多卻齣齣讓人印象深刻的中生代導演陸愛玲,今年成立了「達達劇團」,以改寫自莎翁悲劇《李爾王》的《名叫李爾》為創團作。陸愛玲認為,《李爾王》的悲劇來自於對愛、對完美的偏執,這也是崢嶸一世的李爾王最後的生命功課,唯有透悟才能抵達死亡的終點。

-

戲劇

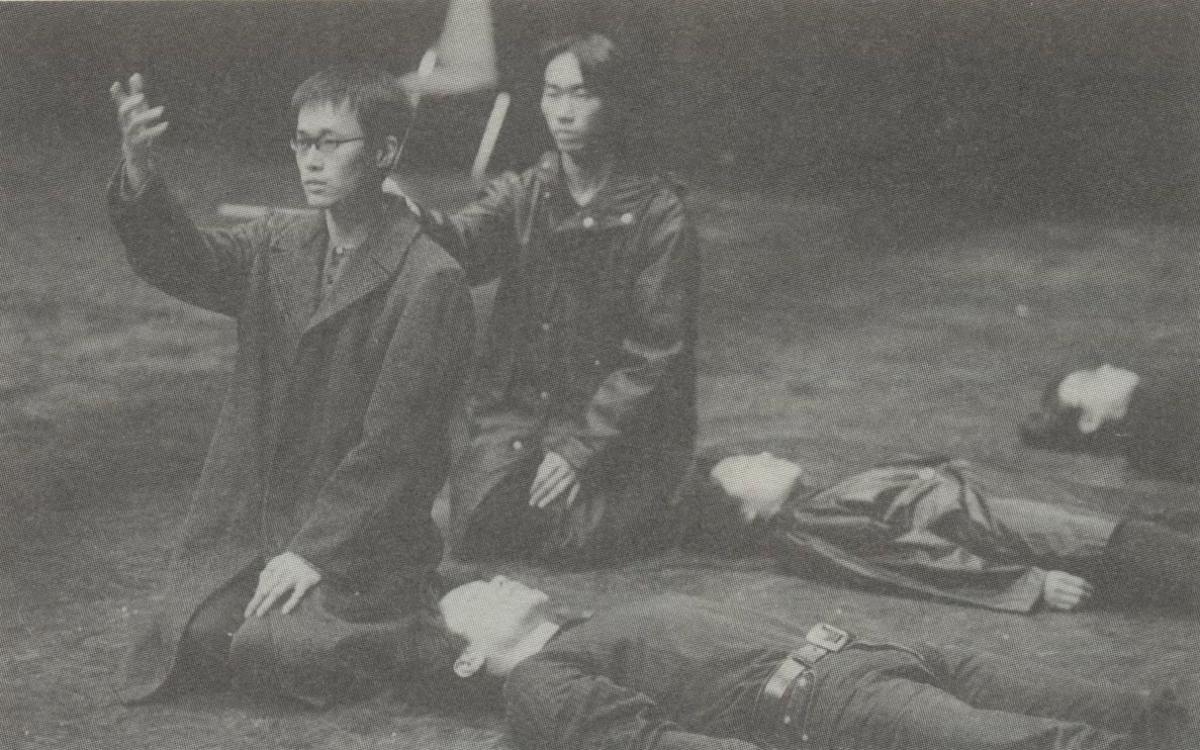

好一個竇天章的女兒!

《吶喊竇娥》,以劇場表演的各項元素,全力鋪現女主角竇娥內在獨白;整體創作的努力、用心和編導形式的自由,甚至以聲音創造畫面的創意,堪稱近年罕見。

-

達人推薦 本月我要看

達人推薦 本月我要看《吶喊竇娥》與《阿濕波變身記》

我要為台北的觀眾推薦《吶喊竇娥》。雖然是學院製作,但封刀多年的編導陸愛玲,是國內少數對肢體、聲音、敘事與場面調度面面俱到的創意型導演。她的劇場精緻繁複、又充滿詩意,真摯的情感和大膽的實驗齊驅並馳,《竇娥》題材雖老,劇場保證夠嗆辣新潮。 我還要為苗栗的觀眾推薦EX-亞洲劇團的《阿濕波變身記》。這齣戲在台北演出時看得我大感痛快淋漓。和《吶喊竇娥》異曲同工,以當代觀點詮釋古典傳奇,敘事手法環環相扣,深得說書的樂趣。情節匪夷所思卻合情入理,演員則不時出入於戲裡戲外、插科打諢,讓人在悲欣之間洗三溫暖。劇本構思縝密、導演手法豐富、演員精準鮮活、演出神采飛揚,配合歌曲也恰到好處,舞台與服裝雖精省卻細緻,是難得雅俗共賞的高品質演出。這位定居台灣的印度導演江譚佳彥取材自亞洲傳統的劇場美學,值得台灣劇場好好學習。 文字|鴻鴻 詩人、劇場與電影導演

-

戲劇

竇娥,到底哪裡冤?

《吶喊竇娥》賦予《竇娥冤》當代面貌和觀點,陸愛玲表示,與其說是改編,不如說是取材,全劇解構了關漢卿的文本,重新以跳躍式的拼貼,運用象徵和隱喻手法,對位出女性的內在心境。

-

戲曲

既在當代,何必等待?

論表演,五位表演者用盡全身力量撐出表演能量,展現坐科的「工」的優異總成,但僅僅如此;論詮釋,上半場硬生生將所有關於基督信仰的台詞全改為佛陀經義,移花接木,讓人宛如丈二金剛。

-

藝術節

堅持多姿多采,拉長表演戰線

位在地下室的皇冠小劇場,好像是台灣表演藝術的小小實驗室,許多藝術家從這裡開始玩了起來。皇冠藝術節今年堂堂邁向「十週年」,特別擴大舉辦,從4月份到7月份,計有十一檔演出將熱鬧登場。五月份推出去年被台新藝術獎評為十大團體之一的「無獨有偶工作室劇團」的新戲《哈囉.再見》,六月上旬則推出「密獵者劇團」創團十週年的作品《密獵者六四事件》與「古名伸舞蹈團」的《新地界爭霸》。

-

百匯

標舉跨界,歡慶二十週年

皇冠藝術節前身為「皇冠迷你藝術節」,在皇冠雜誌四十週年時擴大舉行,轉型為「皇冠藝術節」。十年後的今天,鎖定「跨界合作」模式為主的策展方向,每月以不同主題呈現,演出自四月至七月分別舉行。 四月皇冠藝文中心會與「女人組劇團」合作,從女性議題、女性導演出發,將發表「二○○四年十全十、美女節聯演計畫」之八項製作。(參見嚐鮮篇) 五月則有舞蹈空間舞團運用機械裝置與舞蹈即興所呈現的《域之二》,除由藝術指導楊銘隆主導整體結構外,並將由所有舞者共同參與主題的創作與發展;而近年在偶劇及劇場藝術上表現傑出的無獨有偶工作室劇團,也將針對皇冠小劇場的型態,利用充滿創意及使用環保材質的各類偶,製作以中、高年級兒童為對象的作品。 六月起,皇冠劇廣場密獵者劇團的三位主要導演鴻鴻、陸愛玲及傅裕惠,將各自發表一段半小時的獨幕劇,搭配下一週以結構即興為主的古名伸舞蹈團與比利時音樂家彼得‧蔡司(Pieter Thys)的現場即興音樂演出《新地界爭霸》。之後還有新生代頗具膽識與創意的「外表坊劇團」導演李建常,以與皇冠出版社相關的「書籍」來創作。 七月則由「水母漂集團」導演陳俊明,與舞蹈空間舞團的年輕團員陳冠霖,合作《訊息消失》。二○○四年九~十月則有兩檔六場的「小亞細亞網絡──創作大匯」。邁入第七年的小亞細亞戲劇/舞蹈網絡,這次將結合來自新加坡、漢城、東京、京都、北京、香港及台北的藝術家,分為舞蹈類及綜合類兩組,於今年共同參與為期四週的「創作與創意會議」(Creators Meeting)。 (本刊編輯 傅裕惠)

-

戲劇

舞台對位的視覺印象

這場製作的藝術造境不至於淪為肢解哈辛,關鍵在於導演開發出一種以節奏定調的聲情語彙和視覺意象,以新詩的節奏,呈現當代演員與法國新古典主義作品所進行的一場感性的辯證。

-

台前幕後

建構一座詩的意象劇場

面對三百年前劇作的「古戲今演」,意義何在?導演陸愛玲認為,一味企圖原戲重現是沒有意義的,她要走美感、象徵的路線,給現代人一個階梯去了解。詩的感受,是她意欲建立的基調。符號化的手勢、姿態化的動作、詩化的語言,是她所採用的手段。

-

戲劇

好難揹的大書包!

許多參與貝克特作品演出的演員,都在歷經挫折之後,放棄動機和情感的分析,轉而投入外在肢體和聲音的摸索,反而把握了貝克特作品的神髓,關鍵就在於Simple(簡單)和True(眞實)兩個字。不知道會不會是陸愛玲想太多,想講的也太多,而讓這齣《無言劇》無法拔地而起。

-

台前幕後

無聲勝有聲 《無言劇㈠、㈡及揷曲》

劇中關於存在與自我關懷的主題,使得貝克特的作品顯得一點都不荒謬,「我把他的作品看成是一種黑暗中的啓示之光,光之難以捉摸,所以實驗的空間無限擴大擴大」。

-

特別企畫 Feature

觀「評」不語真君子?起手無「毀」大丈夫?

最近幾年定期在報紙、雜誌出現的戲劇評論,在台灣狹小的戲劇圈子裡引起相當激烈的回應和討論。對於評論應當如何呈現,許多創作者和劇評人的意見,都在這些辯證當中彼此拉鋸著。目前劇評遴選標準不一和發表篇幅的受限,多少都使台灣劇評的發展空間受到阻礙。「重北輕南」、主觀文化環境的不健全和錯植國外的審美觀點,依舊是創作者對目前台灣劇評的批判。

-

戲劇

詩意的內在天堂,或封閉的記憶

《行走的人》最令人感動的部分,在其流露的眞情:因其眞情,而化成濃郁的詩情,不致於淪爲華麗辭藻的堆積;因其眞情,而能以諸多文化典故創造出一個更爲寬廣的場域以容納、以昇華個人的生命經驗。

-

台前幕後

走向內在天堂

父逝百日後,陸愛玲提筆寫就《行走的人》,獻給父親,也獻給生者。

-

戲劇

《等待果陀》之夜之後

約三十年前,《劇場》雜誌社的同仁演出貝克特的《等待果陀》,最後散場時,觀衆席內只剩下一個人。去年十一月,密獵者皇冠劇團演出陸愛玲導演的《等待果陀》,結果,連演連滿並加演一場。三十年的光陰之中,到底是觀衆進步了?導演和演員進步了?還是貝克特的「法力無邊」造成一票難求呢?

-

台北

「密獵者」周歲擺秋宴

今年十月,密獵者劇團滿周歲,大擺秋宴,準備舉辦「密獵者皇冠劇展」。推出前菜《任性薔薇》、佐餐酒《咫尺天涯》及主菜《等待果陀》,分別由華湘如、林維、陸愛玲執導。