在一九九九年末一片迎新送旧声中,台北小剧场联盟举办的港台剧评人交流座谈会悄悄展开,会中没有过多的争论,留下的是对过去的回顾、展望与自身处境的摆荡,呈现著世纪交替间港、台剧评人的不可承受之「轻」。

阎鸿亚(以下简称阎):在台湾,因为演出的时间很短,我们看到剧评时通常演出已经结束,所以市场导向的机制不大存在,而是一种马后炮式的,为这个作品盖棺定论。这样常常引发读者与创作者之间的差异,也就是评论并不是一个桥梁,而是变成一个挑衅者,在台湾这也是很刺激的现象,我常常看到这样的事情发生,对这样的现象,我想两位台湾的剧评人也非常了解,因为他们本身既创作,也写评论,对这样的现象应该有很多想法,我们先请香港朋友来说一下香港剧评的现象,再来进行交流座谈的部分。

香港剧场「后八九」与「后九七」时期

梁文道(以下简称梁):我先讲一讲香港剧场生态,香港不像台湾这样分为大剧场与小剧场,通常我们用另类剧场这个名词来谈,因为另类的包容性比较大,在香港有些另类剧场一直都在大剧院里做作品,从来没用过小剧场。那这些年香港的另类剧场情况可以说每个人都在寻找自己的身分以及定位,这也许跟整个艺术政策与艺术发展局成立之后的生态有关,不能否认,在跟政府拿钱的机制中,不只是营运组织的改变会发生,甚至对剧团作品也会产生深刻的影响,因为每个人都想建立自己跟别人不一样的地方,寻找自己的定位,于是每个人都是另类。所以大家的作品都不一样,关心的问题也不一样,不像台湾的小剧场运动曾经有过一些共同的议题,例如本土化。这样的情况大概近十年开始有些改变,从座标上来说,有两个重要的时间,一个是后八九,一个是后九七。

八九年是六四天安门事件,九七年是香港回归。这之间开始浮现一个共同的主题,就是香港的文化身分的问题,开始成为一个趋势。因为在政治制度的巨大转变中,艺术家一时无法处理这些巨大的改变,所以从文化身分出发是必然的趋势,在九七年无论是文学与剧场,我个人认为不错的作品常常是建构一个虚幻与真实共存的香港,将这个过分真实到无法表达的香港的转变,做成虚幻的。

那现在过了九七,我们称之为后九七阶段,有点回到之前所说的,「各做各」的阶段。比较不同的,也是最値得注意的是年轻一代创作者的出头,他们没有比较重的包袱压在背后,所以一九九九年的另类剧场现象,我可以挑一些新的创作者的特色来说明;这些创作者都很年轻,他们可能以前演出过进念二十面体的戏、林奕华的戏或陈炳钊的戏,现在自己开始组团做自己的作品,香港艺术中心从去年开始一个「Wave次世代」剧场的活动,也给了这些人出头的机会,提供了这个现象被注意的焦点。我把这些作品的定位称之为「后林奕华」、「后进念」,「后」的意思是有延续,也有超越与不同,这些年轻创作者从以前的经验中学习到,比如说林奕华看问题的方法,将这个方法用在林奕华不会讨论的问题上面。

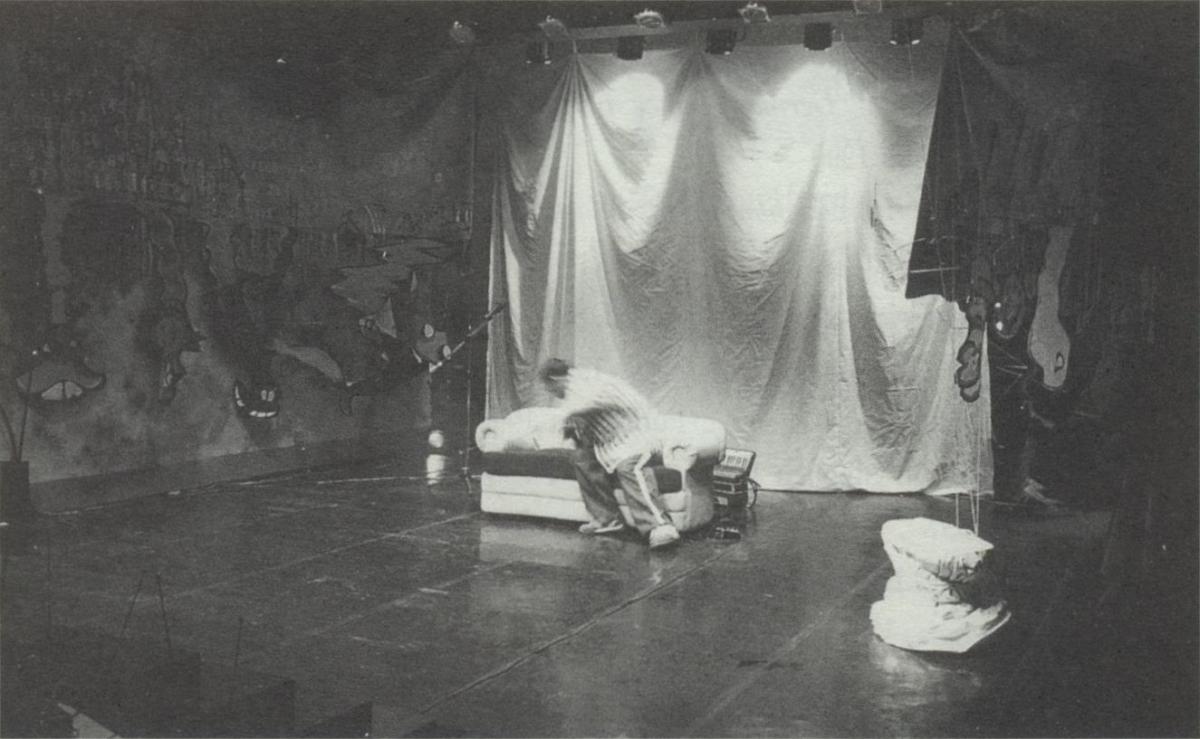

其中我很欣赏的一个剧团叫做「有耳非文虫仔窦」是去年Wave的作品之一,去年也来过台湾,他们做作品的方法轻松、快乐、没有负担,作品没有严肃的主题,他们探讨的主题是「可爱」,跟以前美学推崇的悲壮崇高完全不同。我们常常说这个很可爱,Hello Kitty很可爱,可爱是一个很重要的商品与价値,那剧场里有没有一种可爱的表现方式?或是探讨可爱的可能呢?另外一个团体叫做「冶丁」,一九九九年十一月的作品叫做《荷尔安妮二之文艺复兴》,他们之前跟进念、林奕华做过一些戏。我们知道进念跟林奕华都是知识分子,作品主题却常常是流行文化;我跟「冶丁」开玩笑说他们基本上是不认识字的,但他们的主题却是最知识分子的大题目,第一个戏谈的就是知识分子的形象,第二个戏谈文艺复兴,真的谈义大利的文艺复兴喔!我觉得这很有意思,就是真的没有负担,才能这样自由地寻找各种主题进行新一代的剧场创作。

小西:刚刚梁文道谈到新一代创作者出头的现象,剧评也是一样,香港近两年出现一些新的剧评家,就是香港演艺评家协会与香港大学合作开课培训出来的,协会也有经纪人的角色,会在报纸跟剧评人之间做一个桥梁,替剧评家寻找媒体发表作品。这带来一些剧评家角色上的改变,像我以前刚出来写剧评时,就是看戏给文章,角色很单纯,但是从协会开始运作以后,剧评家也开始当老师上课、编刊物、介入组织运作文化政策,还有更深的介入作品创作过程,香港最近有很多作品在创作的过程中有剧评家当顾问,跟导演保持互动讨论,这些都跟以前很不一样。

关于刊物方面,协会之前跟艺术发展局拿钱办了一份叫做《打开》的艺术评论刊物,但是今年八月之后就因为没有钱而停办了。我觉得这没有关系,因为现在可以发表剧评的刊物已经多了,不需要特别去办一份刊物来做剧评发表的地方,这些都是演艺评论家协会正面的功能。但是我个人担心的、想提出来讨论的是其中很明显的一种发展的方向,就是「专业主义」,在这个剧评家越来越专业的发展中,我一直觉得剧评不应该只是谈作品好或不好,而应该是观众与作品之间的桥梁。但是在以前因为艺术发展局的补助并没有艺术评论的项目,所以剧评家运作让他们注意这个项目,让他们承认剧评是一个专业,我赞成这个方向,但是觉得在这个过程中会忘记另外的事情,就是跟观众之间距离的问题,在越来越专业之中,也产生跟观众越来越远的问题。

台湾剧场「八〇」与「九〇」年代现象

纪蔚然(以下简称纪):我讲一些我最近思考的问题,就是小剧场从八〇到九〇年代变了很多,若是剧评没有跟著相对的改变,将会产生一些问题。我们知道小剧场的八〇年代,我用一个形容词来说,就是「不可承受的重」,主题很沈重,形式很沈重,政治性也很重。到了九〇年代来了一个大翻转,变成「不可承受的轻」,八〇年代严肃面对生命,严肃面对历史,严肃面对社会都被一个字取代,就是「游戏」──play。

在这里我借用最近看到一个人写的文章来谈,他说剧场不能没有责任,但是责任可能会使剧场有不孕症,施展不开来,所以应该要有游戏作为平衡。但是游戏只为游戏会沦落为fun。我觉得九〇年代的小剧场就是只有fun,所以让观众离开了小剧场。但是九〇年代末期的现在,又有从fun提升到play的情形,像我最近看了陈梅毛的戏,他就不只是戏耍而已了。所以我觉得剧评要跟得上创作,首先要破解神话,小剧场八〇年代的神话,不要再把八〇年代当作失乐园看待,觉得现在的作品都比不上以前。之后呢,以前剧评所采用的标准例如结构的有机、节奏的一致、调性的统一,可能都不被现在的小剧场所接受,造成你做你的,他写他的,之间完全没有交集的情况产生,所以必须重新思考用什么标准来检视现在的作品,也就是剧评界是不是还要守著以前的美学标准来看未来的创作,这就是我提出来的问题。

王墨林(以下简称王):如果我没有误解的话,纪蔚然说的是年代改变与形式创新的问题。其中我想谈的是个人位置的问题,比如说在年终艺术节作品讨论中,谈到陈梅毛去年的作品在香港评论很好,台湾评论不好的问题,这让我思考到其中很多立场的差异,不只是一个美学进展的问题。刚刚纪蔚然所说的反省,我觉得在台湾这刚好是一个假象,因为没有先讨论整个小剧场的总结,我们自己所在的位置,跟整个生态的问题,总结之前到底什么是好的,什么是不好的,像纪蔚然之前说八〇年代是太沈重的、有问题的,这个我赞成,可是这是把「小剧场运动」其中的「运动」两个字抽掉之后,站在剧评家只从作品好坏的立场上看出来的结论。也就是说,这还没有反省到剧评家的位置问题,要反省应该更深刻的、全面性的反省。

我个人最近看了一些戏,像是台东剧团、金枝演社,其中发现不管走本土路线的、走都市路线的,都有一个很浓厚的元素在里面,就是:肉欲,情欲,性欲。这个现象不是从单独作品的美学中看得出来的,这些东西让我想到村上龙的小说《寂寞国杀人》,其中讲援助交际、色情行业,整个都市到处都是色情场所,为什么?太寂寞了。台湾也是一样,每个人都太寂寞了,所以作品中充满了干,干,干,而且通常不是安静的讨论寂寞,都是很直接的东西。

我要强调的是,要反省可以,可是在我们面前的是什么?整个社会的现象是什么?艺术跟资本主义的挂勾,艺术跟社区营造的挂勾,艺术跟补助机制的挂勾,整个生态的游戏规则建立在「人治」上面,一些人到处当什么委员,艺术节的评选委员、国家文化艺术基金会的评审委员,这些东西我们不反省,那我们要反省什么?凭什么我一个人,纪蔚然一个人躱在家里反省?要反省应该是整个生态,大家一起来反省,不是一个人的反省。没有资源的人在这里谈反省干什么?别人都在抢资源,到处挂勾,我们在这里反省什么?

阎:梁文道刚才说的是后八九到后九七的香港文化身分认同之后,产生了新兴一代的轻松风格。这个跟台湾小剧场八〇年代到九〇年代的发展也颇相同。那为什么台湾从八〇年代的政治沈重、九〇年代的戏耍之后会走向情欲,我觉得是在寻求一种身体的解放;这个我想从九〇年代戏耍风格比较明显的台湾渥克跟莎士比亚的妹妹们两个剧团之中就开始有这种身体解放的味道。渥克开始用很俚俗、低俗的风格,魏瑛娟用身体的形式游戏,之后,其他剧团也开始这个身体解放的趋势,但是可能朝向一个比较快速与方便的方向,就是「干」。

我觉得王墨林在八〇年代就提出身体论的看法,是提早了至少五年,之后才出现这种身体解放的趋势。这种趋势现在已经有点泛滥,好像每个戏都要谈情欲,不谈就不够力。刚才纪蔚然谈到剧评标准的问题,我个人是希望剧评能够有前瞻性,像八〇年代的钟明德、王墨林,他们试图解释整个现象,甚至有领导走向的企图,我们在九〇年代的剧评家身上是看不到的,而通常是一种美国消费倾向的评论,我去看戏,跟观众说戏好不好,然后在这个方向上走向专业主义,这可能会造成剧评对剧团或创作者缺乏一种长期的观察与理解的问题。

王:讲到八〇年代的评论,我提过一个问题,就是文化评论与剧场评论之间差异的问题。在日本有个人叫做野田秀树,非常红,红到称为野田秀树现象,所以很多评论家谈这个现象,却比较少谈到作品本身美学的问题。台湾也是一样,张小虹、王浩威用文化评论的观点谈小剧场,可是没有谈到作品的美学,到今天田启元过世了,可是一般人还是不知道他的作品到底是什么,只知道跟同志文化或性别文化有关。所以我反省我自己以前的剧评,觉得有个错误,就是太快地试图建立一套观点来解释这些现象,太快地以为这个观点可以护卫这些作品,护卫当时被老一辈学院派批评的前卫的作品,我想我们应该更仔细地观察,以免太早把一切盖棺论定,放到什么招牌底下。

纪:刚才谈到身体与情欲的解放,我个人的观察也是如此,但是我觉得是解放乍现就马上退化,语言退化到口腔期,而身体则退化到肛门期,《夜夜夜麻》就是个例子。小西刚刚提到剧评专业主义的问题,这个也是会让我在心里皱眉头的名词,我想我们要避免专业主义可能会落入僵化的危机,在谈论作品责任的时候,要思考剧评的责任是什么。

梁:我想剧评的专业化不是我们决定要就可以有、不要就不会有的。这是环环相扣的东西,是整个剧场生态之中的一环。像美国就是因为商业剧场非常发达,剧评也成为整个工业之中的一环而存在。而东南亚,像台湾跟香港就没有发达的剧场工业,剧评的专业化常常是跟政府有关的。我曾经是香港演艺评论家协会的董事,这个组织的专业化过程跟艺术发展局这种政府的补助机构成立是相关的,我们必须进去里面进行政策与补助基准的意见参与。在这个过程中,国家机器就会要求你的资格,所以香港成立了很多的联盟,来让艺术家得到一种专业的资格,但是得到资格之后你还必须要护卫、延续这个资格,所以会跟学院挂勾开课,得到一张证书。然后跟媒体挂勾,比如说一群人跟报社的编辑谈把整个剧评的供稿接过来,说你放心,我们这里每个剧评家都是有证书的,大家都很高兴。

那新人怎么进去呢?就从这整个制度进去,上课拿到证书后开始供稿。所以我想在我们思考要不要这个专业化之前,更根本的问题是:政府机构要求的专业跟资格到底是什么的东西?这个专业资格的取得跟标准是不是有足够的弹性?我们整个社会都在朝向制度化的方向在走,这个方向可能很难抗拒,所以追求其中的弹性与包容性可能是最重要的问题。

记录整理:陈梅毛

时间:一九九九年十二月二十八日

地点:fnac法雅时代媒体店

主办单位:小剧场联盟

主持人:阎鸿亚(导演、诗人)

座谈:王墨林(台湾资深剧评人)

纪蔚然(师大英语系副教授)

小西(国际演艺评论家协会香港分会会员)

梁文道(香港艺术评论联盟副主席)