在《金刚心》中,通过身体所传达的动作与声音,都像是修行者必须在极度压抑的禁欲主义之下,展现出一种刻苦锻炼的精神性,甚而套用了一些文化符号,来渲染这一精神锻錬的刻苦性。然而,「鬼太鼓」的年轻人并不从日本的神道教义中探求生命真理,但他们用中国古筝与日本太鼓或三弦琴对话,体现了跨文化所拓延出来的新生疆域是无边无际的。

身体存在著一种「纯粹感觉」吗?当先后看了日本「鬼太鼓」的演出与台湾优剧场的《金刚心》之后,我不免会想到这个问题。「纯粹感觉」这个词语于亚洲文化圈而言,也意味著一种精神境界,中国的庄子就说过:「以神遇而不以目视,官知止而神欲行」,台湾学者杨儒宾在他翻译荣格写的《东洋冥想的心理学》一书中,也提到:「世界如果不显现为精神意象的形式,它实质上就是不存在的。这是个事实,但除了叔本华哲学等少数特例外,西方还不能充分了解,而叔本华已受过佛教及奥义书的影响。」(见商鼎版1995.)。由此可见,「纯粹感觉」这种属于精神意象的东西,比较容易被编列到宗教学,这也是当在剧场里追求一种「纯粹感觉」的表演情境时,多少都会与宗教祭仪沾亲带故;「鬼太鼓」与优剧场亦然。

道场与剧场的区别

虽然两者同时都强调修行式的集体训练,但与近年盛行于台湾的「身心灵」舞蹈不同的是,「身心灵」舞蹈仍偏重于从太极导引之类的中国身体养生学去找出动作论述,然后附身于西方现代舞的形式表现出来。不论是「鬼太鼓」或优剧场,若用西方表演文化体系的诠释观点来看,首先要厘清的是,集体修行的道场与表演给观众看的剧场之间,有没有一条比较具有区别性的界线存在?或根本不需要去界定?

我个人认为,若不搞清楚道场与剧场之区别,我们就有可能在剧场里产生错误的体验,甚而幻想宗教仪式化的表演,给观者官能带来的刺激是一种「纯粹感觉」,便以为那是精神性的客观存在;殊不知那是天生的错觉。梅洛庞蒂在他的经典名著《知觉现象学》中提到:「感觉是一个精神想像其自己的历史的必然方式,也必然是骗人的方式」(大陆商务印书馆版.P.64)。如果在黑夜中,幻觉经常欺骗感官,只能通过朦胧的暗影拟造出与自己熟悉的记忆相符的假象;那么存在于道场与剧场之间的,也是一条幻觉经常欺骗感官的界线。我们以为那些利用音响、灯光、道具、装置等舞台效果拟造出来的宗教气围,却是观者精神反映出来的灵者之身影,正如亚里斯多德说过的:「当我们清醒时,我们有个共通的世界,但是当我们做梦时,每个人有他自已的世界」。

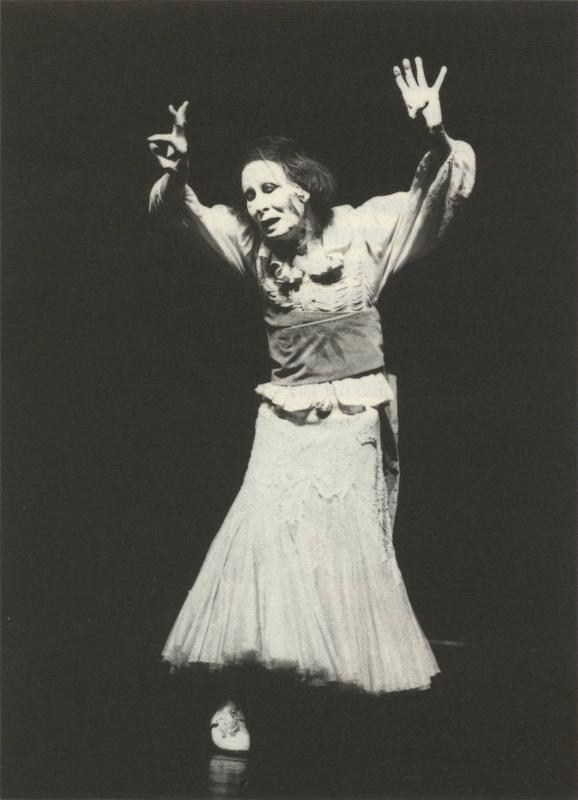

看了两个演出之后,倒觉得日本「鬼太鼓」的道行大概较优剧场高一些,从他们简朴的舞台装置看来,表演空间于他们而言,毋宁只是一个身体现形的现场;而优剧场过于装饰化的舞台,令人不由想到流行于台湾各地的法会,总是虚拟出一个膺品化的神圣空间,正如云门舞集《焚松》(1999)的最后场面,堂而皇之升起一幅巨大的唐卡大佛,直接切入宣扬佛法的主题,其表现手法能够如此简化到只有概念的存在,也实在令人咋舌。《金刚心》让人看到的也是一个浪漫主义的宗教景观:巨大的布幔垂挂于两座拟似中国西北高原的土窑高塔之间,一个封闭的、尙未文明开化的古老空间,就在敲木鱼声、诵经合声中被明示出来。果然,之后的表演就是一点也不令人意外地食古不化,甚至依样画葫芦地把傩舞或跳大神那样的表演程式都搬到舞台上,除了让人能够直接感受到一种土著的宗教观之外,真不知在编排者这样刻意设计的场面中,观者还能产生什么联想?这些场面无法令人直接看到或想出在它们自身之外的任何其他创意,却只表明了它们都是一种宗教意识的遗迹。

跨文化的表演形式

回头看日本的「鬼太鼓」,却是以更为自由的概念装置,把文化符号转化为在传统与当代之间的「再建」(rebuilding)材料。从以韩国舞蹈配合日本太鼓的打击乐出场的序场开始,就指出了「鬼太鼓」新一代传人所面对的新方向:不再只从传统的养分中汲取还原民族本色的元素,而是进一步从既有的概念中,演绎出具有当代性的语汇系统,重新拓延传统的言说疆域;正如「鬼太鼓」演出经理山田大辅说过的一句话:「能发挥鼓的传统性力量至什么层次,便是好坏关键之所在」(见中文版演出特刊)。所以,他们与异文化的不断接触,并不是为了参加一个煽动日本情调的异国艺术节,于「鬼太鼓」而言,更重要的是与他者文化在表演场域里的直接相撞,才能让人看得见「鬼太鼓」的力量。

生命能量的宣泄

以韩国舞开场,并不只是一个形式化的表现手法,却是更为严肃地意味著:新一代日本年轻人已超越日、韩民族纠葛不清的历史,以更为开阔的胸襟接纳民族之间早已造成文化融合的历史事实,正如同以这种跨文化的表演形式展现,并且用了阴性的笛声与阳性的鼓声合奏,呈现出一种「刚柔并济」的巧妙隐喻。到了终场前,韩国的「男寺党」(Namusa Tan)以自己的面貌,与日本「鬼太鼓」的鼓童并置于散发著强劲能量的日本传统庙会氛围中,看到新一代日、韩年轻人对未来历史的憧憬,更令人不由得感动起来。也许是这样的意味,提供了一个对于现实政治的拓展性观点,不再因民族的差异而切断我们对他者文化的受容性。这就是台湾「优剧场」所缺少的格局,面临传统文化介入当代文化时所呈现出的有限性,「优剧场」对这种「苦境」(Predicaments)所提出的解决方法,竟然只是在宗教意识中不断拟造灵者之身影,如同又把一块新填的装饰瓦镶在古老的庙堂之上。

「鬼太鼓」自由进出于看似不调和的形式之间,声音清脆的朝鲜腰鼓、深沈的洞箫、典雅的古筝等各种异民族乐器,都可以与日本太鼓相互对话,非统一性的声音在共鸣度上交织成近似组曲的结构。不管这些乐器是来自不同的民族或不同的对位方式,只要用他们的手去撩拨,自然就有最简单、最质扑的声音跑出来,即使他们拍打鼓而,也不是为了打出具有丰富变化的抑扬顿挫、极其强调旋律感的音调,有时倒像一阵急惊风,一鼓作气地要将身体的能量冲出古老的闸栏。太鼓像埋在千年地层里的传统,只用简单的拍打,就能让古老幽灵在当下现身;而那样强烈的身体能量,才是当代声音的创造者,才是足以抗衡千年幽灵的法器。因此,「鬼太鼓」是在与传统进行交媾,而不是在拟造传统。

「鬼太鼓」的打击乐基本上常见于日本神道庙会的仪式中,但是「鬼太鼓」将之挪用到他们的能量场,巨大太鼓的咚咚之声,配合相较之下显得弱不禁风的小钹、小锣、笛子……等,竟然可以钟鼓齐鸣地产生石破天惊的震撼感。表演者并不是在表演操作乐器的娴熟技巧,而是在表演他们身体丰沛的能量。如终场的「屋台𠱞子」(Yatai-Bayashi),男性鼓手穿著丁字裤上场,尽情放任地用鼓槌拍打鼓面,从头到尾只有拚命拍打这个动作而已,甚至一直拍打到身体出现艰苦的表情、坚定的眼神、贲张的肌肉、黏著于闪亮皮肤上的汗珠、以及急迫呼吸所引起的腹部不定起伏,加上嘶叫的「肉声」,这一幅活生生的肉体景像,不只让我们为表演者这样艰苦地顶住体力的极限而感到一点悲伤,更让我们为这样的肉体景像所散发的狂气而恍惚。用肉体顶住体力的极限,如驱近死亡的生命本能一般令人悲伤,强烈的鼓声混合著艰苦的肉体景像,所弥散的生命能量,却令人感受到「情动」(Eros)的生之喜悦:日本「鬼太鼓」表现出肉体在解放死亡的冲动之中,已然升华成为生命能量(energetic)的宣泄,更是生命在生与死的平衡杆之间,创造出一种危颤颤的「情动」之欢愉。

从「情动」中寻求升华

相对于《金刚心》的演出,如果有人为他们的作品提出了一种使某种宗教教义更容易理解的见解,那么我只能说,这个见解只是受欢迎的世俗之见。像是《金刚心》所要表述的「如如不动之心」(见演出传单),基本上也不过在阐明一个共同体想像中的文化记忆,而观众之中若有人同样受到这种充斥于我们文化记忆中的表意话语而感动,即使在其中并没有发现任何新鲜的或未知的东西,却以为看到自己文化中对于生命观的基本道理(在传统中最荒诞的东西也可能是某种思想的象征),那么我就可以理解:愈古老的传统,愈让大家都身陷其中而不自觉,这才是传统与当代性冲突问题的根源。

因此,在《金刚心》中,通过身体所传达的动作与声音,都像是修行者必须在极度压抑的禁欲主义之下,展现出一种刻苦锻炼的精神性,甚而套用了一些文化符号,如:诵经般的合唱、祭仪用的面具及拳术的武功身段,来渲染这一精神锻炼的刻苦性。然而,「鬼太鼓」的年轻人并不从日本形形色色的神道教义中探求生命真理(甚至他们怀疑),但他们用中国古筝与日本太鼓或三弦琴对话,却如爵士乐中的乐器即兴式地交叉独奏一样,相互尝试能够融为一体,体现了跨文化所拓延出来的新生疆域是无边无际的。比起《金刚心》的禁欲主义,徬徨于道场与剧场之间,活像是找不到身体的游魂一般了无生机,「鬼太鼓」显然在身体与精神的辩证上更为自由,也更解放了被日常性所压抑的身体,这才是初民祭仪文化从肉体「情动」中寻求升华作用的根源吧!

文字|王墨林 资深剧评人