「亚洲相遇亚洲」戏剧节从一九九七年创立,持续地进行亚洲各国剧厂工作者的演出交流。今年的第四届选在东京、台北两地举行,台北另名为「亚太小剧场节」,将推出印尼、伊朗、孟加拉等地的前卫剧场演出,并有由日、港、台、越四地剧场工作者合作的《梦难承‧二》,可以让台湾观众看到不同于西方的剧场创意,也让我们有机会进一步认识这些地理上接近、文化上却陌生的亚洲邻居们。

第四届「亚洲相遇亚洲」戏剧节的交流,近一、两个月分别于东京及台北两个都市举行。台北更以「亚太小剧场节」为名,让亚洲表演艺术工作者相遇之余,除了轮番公演外,还能透过座谈会彼此交流。

印尼自立剧团

动荡心弦

这次参与演出的印尼自立(Mandiri)剧团,在国际上享有盛名;导演Putu Wijaya是印尼著名作家和新闻周刊的编辑。他在峇里岛(Bali)长大,深受峇里的传统演艺色彩影响;每次演出时都先抛出争议性的吊诡(paradox)于观众面前,如打开魔瓶,让怪魔肆虐,动荡心弦至终,演出结束时也没有给予什么结论,还是让结果悬空。笔者曾经看过Wijaya演出新加坡剧作家郭宝昆之《棺材大窟窿》。剧终时,他还是把不合尺寸规格的棺材,悬挂在空中;从那次演出形塑出来的风格,便具体而微地呈现了他们表演过程关键意义。一如《西游记》故事里唐三藏一行人找到的是无字天书,这出戏的争论还是留给观者去思索。

在他的作品《战争》中,也同样地,先提出争议性的问题,以战争是达到和平的手段作为演出开场白,然后全面地在舞台上呈现搏斗影像,宣示战争开始。Wijaya从传统峇里皮影戏的手法褪变为人体与影像搏斗,皮影幕还因此穿破开来,演员的身体突然从观众眼前出现,让情感性的投射再也不成幻影。残酷与幻象在两个国度之间交叉迂回地走,对比强烈鲜明,对观众造成的感官震撼和刺激,至剧终仍是高潮不已。他的作品不仅深具艺术价值,富含当代意义,更是源自亚洲的戏剧传统。

《战争》作品系列是针对九一一事件前后的思索与反省持续发展出来的演出。这次Wijaya特别将新作《和平抑或零度》带来台北首演。目前世界充满著仇恶和互相猜疑,战争永远要灭毁和平,到处是血腥、暴力和死亡。什么正义和真理都与谎言混淆了,大家都觉得绝望地迷失,软弱无助。剧名暗喻人民不是被征服,便只能垂死,既无方向可寻,若尚可一丝生机,就走回零的国度,从虚无开展,不须任何条件,一切回归虚无。「零度」不单是虚无也是涵盖著一切,那里有著深远、亲切友善、美满质朴和爱意。成立十二年的自立剧团,其新作仍旧带著似真似幻的魔幻色彩。

伊朗Bazi剧团

原创反讽

伊朗德克兰大学的学生罢课,防暴警队包围著大学四周,示威与动荡的气氛,让人觉得好像处在革命的前夕。伊斯兰革命卫队专横的势刀早已退减,但政府盲目愚民的行径已结束了吗?事实上就在一天晚上,突然又来了一大群无知的乱民流氓闯入大学,把学生毒打不休。在这样情况下,还能进行任何演出活动吗?当今伊朗电影闻名于世,谁知曾经有几位导演拿著影片出门参加国际影展时,当时全被政府充公了。五年前的伊朗虽然解禁,但对艺术家、作家们而言,能享有的自由,仅仅只是在进行思想入罪的伊斯兰法庭下,打著瞌睡似地被假释出来而已。

因为美国禁运管制,伊朗经济破落,保守势力被迫不得不打瞌睡。不同于廿三年前,柯梅尼革命之前流行的实验剧,目前伊朗剧场作品都带有浓烈的黑色幽默和讽刺权威的荒谬。部分创作者开始从事实验剧场创作,即使伊朗接近欧洲,文化深受西方影响,然而作品的骨子里都有著原创性和非西方的魅力。

Bazi剧团导演Attila Pessyani是伊朗罕见的前卫小剧场创作者。他的作品都不用对白,而Bazi在波斯语里是指一种在默剧与幽默喜剧之间的传统表演风格。笔者看过Pessyani其他的作品如《停止!闭嘴!》Stop!Shut up!,剧中充满著诗意的悲剧氛围,还隐约透露难以言传的悲愤。全剧描绘剧中角色唐哥柯德要挽救阿富汗境内即将被塔里班政权炸毁的大佛,却成为人质被困;那种受困又无言可辩的张力,一直延伸在戏剧情节里,还穿插多媒体的影像,唤起我们对那段历史的记忆。这出戏结构出一个指桑骂槐的幻想,对目前的伊朗社会而言,仍是一次冒险的幽默呈现。

这次他们带来的《梦中的暗哑》The MuteWho was Dreamed在台北、东京两地公演前,曾于去年在纽约和苏格兰公演过,获得极高的评价。该剧以两个女性的师徒关系为中心铺陈,在一个大囚笼中演出。剧中的老师无论透过任何努力或方法,那聋哑的女徒就是不受教;全剧以教育就是被压迫者唯一的反抗武器,来表达内心深沈的沉默与仇恨。整出戏看起来像是帕洛夫(Pavlov)的制约反应心理学的世界,而囚笼也让人联想到这世界总是充斥明显的规范,活像一个缩影。这究竟是对政教合一制度的控诉?还是革命前夕的一种历史记录?仍有待台湾观众玩味。

共同合演的实验

《梦难承.二》

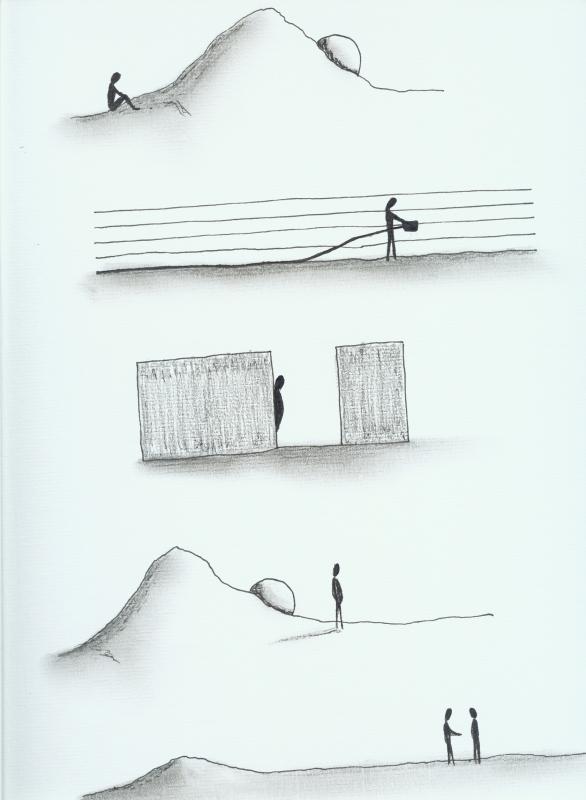

这次「亚洲遇见亚洲」的活动目标之一,在于提供亚洲创作者之间相互观摩舞台艺术表达语言的机会,所以隔年都会举办一次跨国合作演出。第一次尝试的演出为《梦难承》,二○○○年曾在香港、东京两地演过。香港的「撞」剧团由源自香港民众剧社的成员成立,经历过廿年之久的国际合作演出经验。日本的DA.M剧团于一九八六年在东京的高马场成立,延续七○年代早稻田地区小剧场运动的余波。他们一直尝试肢体语言的表演方法,较具含蓄抽象的形式,也算是日本当代小剧场运动发展至今的先锋。

第一出《梦》剧是以香港与东京两地人们的焦虑和妄想为主题,企图夸大一个无边无际的妄想和恶梦。倘使观众能够理解此剧的内涵,便一如注射了预防未来精神冲击的疫苗,也许可以算是一种免疫方法吧!「撞」剧团不走「导演论」的路线,而是以演员为主,并且大部分作品都是演员即兴演出。他们与日本虽有文化隔阂,但合作过程圆满,而且彼此都获得宝贵的实验剧场交流经验。

续《梦难承.一》之后,这次在台北和东京演出的《梦难承.二》,加入了由台湾资深剧场评论人王墨林策划的台湾「新宝岛视障剧团」的三位演员。基本上,这是一出预设好的即兴演出;视障人士如何感受其他演员而能互动表演,对参与者而言是个难度颇高的尝试。「撞」剧团成员汤时康,近来研习了来自美国「行动剧场」(Action Theatre)中的即兴表演,这次将要求演员拿出自我压抑的记忆,走进别人的梦境里来发挥。

此外,还有来自越南新进前卫艺术团体「新时代」(The New Age Group)之一名演员参加演出,这出戏可谓日、港、台、越的联合之梦,希望借此经验扩展为亚洲的梦,寻找当代实验剧场表达的共鸣,更冀望未来能有更多国家参与这样的合演。

孟加拉亚洲演剧中心

实验传统

颠覆史诗的创新演出《裂股》Urubhangam,由来自孟加拉的亚洲演剧中心(Centre for Asian theatre)演出,《裂股》一剧原指来自南亚洲梵文史诗《摩诃婆罗多》Mahabharata最后战争的一章。一直以来,梵剧都有既定的感情表现方式,观剧者也能透过文化符号而迹可循,然而该剧却一反经典的规条。比如梵剧中的悲愁、愤怒和壮奋,便必须对应既有的演出格调:怜悯、激烈和英勇。传统表现战事的方法多用对白交代,但《裂股》导演K.Nilu为道出反战的意念,则直接展示激烈的战争场面,试图强调战争摧毁文明。

Nilu使用的肢体表现、杂技与舞蹈等等,完全充满南亚洲的动作色彩,也运用许多现代的技巧。这样的实验与亚洲各界当代的戏剧创作者类似,从传统里寻找适合的表演元素,并朝前卫迈进。该剧团是孟加拉唯一定期推出作品的剧团,在过去悠久的表演历史中,他们也曾演过毛泽东时代的样板戏,可见Nilu是大胆的实验剧场创作者,他尤其对京剧杂耍极感兴趣,又尝试融合南亚色彩的动作,这更是「传统遇见前卫」的奇观了。

部分在东京参与「亚洲遇见亚洲」的戏剧团体,这次无法赴台北参加演出,如来自伊拉克之NAAS剧团。东京的主办者早在战争之前便联络到这群伊拉克的剧场工作者,当时有一部分在伊拉克境内,另外一部分人主要流亡在阿拉伯联合大公国。开战前后那段时间,他们有的跑回家园或被迫逃难,失去联络,于是在柏林的戏剧理论学者与戏剧统筹El Amari,为这次在东京举行的「亚洲遇见亚洲」,集结她流亡欧洲的戏剧工作同胞,一同前来日本。

可以想见这段过程,与我们在电视画面上所见的「真实」完全不同,也许现代人的悲喜感都受到电子媒体的操纵。他们在东京演出的作品《伊拉克的形象》,描述两位女性以电子邮件交谈,空袭来时通讯系统故障,众多影像重叠,穿插似幻似真的新闻片段,反映著诸多历史仇怨,呈现一出超现实的悲喜剧。导演以阿拉伯的音乐节奏和多媒体画面传达被战火蹂躣的心灵感受。E-Amari是研究布莱希特(Brecht)与阿拉伯戏剧创作关系的学者,我们不要忘记布莱希特当年深受中国京剧影响,可见得艺术形式彼此之间可以互相融汇。此次参加东京演出的日本剧团有于一九八四年组成的「流山儿」事务所(编按)。他们曾在世界廿几个都市巡回演出,一直偏好诠释日本戏剧鬼才寺山修司的作品,并以人体模仿木偶的形式表演。其他还有OM-2和「吸血虫组合」剧团;前者非常前卫,每年举行Mental Shocking Collection的同类剧团戏剧节,后者常以生理与生物的符号创作,来指涉社会阶级的矛盾。

文字|骆竟才 日本「亚洲相遇亚洲」演剧节执行委员

编按:该团曾在二○○二年十月间,由导演流山儿祥领衔来台于台北青少年育乐中心演出寺山修司作品《玩偶之家》。

「亚洲遇见亚洲」的策展思考

骆竟才(日本「亚洲相遇亚洲」演剧节执行委员)

「亚洲相遇亚洲」从一九九七年开始举办,其中目标不仅在于交流演出,更希望共同寻找出创新舞台表演的可能性;透过座谈讨论和跨文化合作表演,研探属于当代亚洲人的剧场艺术。我们的传统都是宝藏,可以提炼出崭新的戏剧智慧。六、七○年代肢体剧场的开山祖师葛罗托斯基(Jerzy Grotowski)与知名英国导演彼得.布鲁克(Peter Brook)等人都跑过中国、峇里岛与印度等地以研究舞台表演的身体语言。与西方戏剧传统大异其趣的是,亚洲的戏剧传统在于必须透过特定的社会文化意涵与符号来观赏特定区域的表演,直观感受抽象的信息;但是西方表演则讲求真实自然(naturalistic)的布景、场景(proxemics)和服装等等,赋予故事情节完整的时空,以便角色发展性格。

期待结合社会脉动

去年夏天,我们邀请了一些来自东南亚的年轻剧场工作者来东京进行工作坊和合作演出,称之为「转码」(Code Switching)。那次实验的尝试是把亚洲社会中既有的舞台身体符号,互相移花接木地混合来,虽然效果不算成功,但我们有意继续这样的实验。

笔者本来是香港民众剧社的一员,八○年代初开始长居东京,当时接触到的日本戏剧界正经历著「后激进化」(post-radicatism)的转换期,日本创作逐渐不像过去六、七○年代对社会时代那般地关切。在无法找到抱持共识的伙伴团体下,笔者埋首于比较文化的学术研究与国际时事的采访工作里,直到六年前,开始策划「亚洲相遇亚洲」,才又回到剧场。

亚洲剧团的作品主题,几乎都毫无例外地与当代社会的脉动结合。笔者去年与菲律宾的新世界失序(New World Disorder)剧团成员合作过,他们的作品具有鲜明的讽刺和激励观众的色彩,对日本观众而言相当新鲜。

开放与中亚国家合作机会

日本与其他亚洲国家的合演作品,多半是以日本作品和导演为主,加上来自亚洲、甚至欧洲的演员。我们的策展目的务求对等地达到相互对照的融合(inter-contextual syntheris),这必须以彼此了解的文化背景为基础。目前东南亚国家彼此的交通还算紧密,然而我们的邻邦却不一定有即时合作的条件;比如笔者一直希望能到斯里兰卡。因为内战,斯里兰卡的剧团多年难以公演,中断了他们实验戏剧的发展;唯有靠邻邦同行的互相鼓励和支持,才能彼此探求亚洲艺术的当代性。笔者也走访过伊朗的戏剧环境,深感开放与远方亚洲各国接触和合作机会的重要;伊朗正处于政教合一的政权开始崩溃的关键时刻,他们的实验剧场演出充满了那些可贵的情怀,若有更多同行能以交流经验作为支援,更臻其美。

数月前,笔者走访过越南河内市,因为首都之故,聚集了不少国立演艺、电影与舞蹈学院。在河内年初举办的第一次国际实验戏剧节里,我遇见一群越南国内唯一的前卫艺术家。他们虽然念过苏联式的五年制学院,却在官方体制之外,全凭自己摸索发展当代艺术。正如柏林围墙崩塌后,西方的专业工会人士都会越境到东欧援助同行;我们在邻邦尚有很多事可以做。亚洲其他国家如台湾,其实也具有鼓吹当代文化发展的条件和优越的文化地位,希望台湾的艺术行政者能从「亚洲遇见亚洲」找到一些参考意义。