《娜塔莎》歌剧在形式上最令人瞩目的做法就是多语言的使用。主角娜塔莎来自乌克兰,但生活在德国,因此她说著以上两种语言,而阿拉托则以日语对应。多语言的做法是来自于剧本作者多和田叶子、指挥大野和士及导演克里斯蒂安.雷特(Christian Räth)等人的构思,不仅是形式上的实验,而是关乎于歌剧主题核心与哲学观点。

爱是超越一切的力量

事实上,多语言的使用反映出了一些特殊的意义,首先,剧中主角经历的灾难是跨文化、跨种族的全球性问题,虽然语言相异,但论及海、火、金钱等,都与人类的危机息息相关。两人共享的一段旅程,也显现了对于现代人国界与身分的流动性,在灾难中,受害的不是说著某个「语言」的群体,而是地球的共同体。再者,剧中多种语言同时叠加发声时,刻意模糊化了语言,观众不管是不懂或是听不出来,都让文字本身所代表的意义降低,而更接近「音乐」与「情绪」的表现(非纯粹当作沟通工具)。仔细分析歌剧的铺陈,也可以发现不同语言似乎具有不同的声音质感与文化意涵,例如德语(特别是《浮士德》的语句)传达哲学思辩与权威性;中文在引用《国殇》时带有古典的哀伤;日语用于主角内心独白与情绪低语;英语与法语用于商业语境与讽刺性的场景。从多方面思考,歌剧就不必局限於单一语言,而是彼此融合、同时歌唱。就像细川俊夫所说的:「更立体地展现我们所生存的这个世界。」

《娜塔莎》是细川俊夫第8部的歌剧,却是他首度在作品中出现明确调性音乐的作品,在这若干转折之间,有情感的冲突与安定的用意。他出生在广岛,因此在濑户内岛屿及大海的风景中长大,因此「海」的是他创作中重要的元素。在这部作品中,混沌又深不见底的海,到底能创造出什么?也许正是作曲家根据剧本,透过7个地狱来探询的问题。有趣的是,在接受媒体采访时,他坦言自己的学习背景是德国当代音乐,因此被训练成批判调性、理性分析,并与商业音乐保持距离。但这次不但尝试远离达姆施塔特学派(Darmstädter Schule)(注1)、「从阿多诺(Theodor W. Adorno)(注2)的幽灵中解放」,更摆脱一直以来存在他创作中的日本主题框架。因此他不但加入了流行,稍微研究了摇滚,更有现场即兴演奏。他说:「在人类心中有一片海,在这片海里,不存在国籍,也不存在东西方的对立……对我而言,创作《娜塔莎》的过程,就是倾听海浪、等待海浪到来的过程。」

就连指挥大野和士都表示第一次看到乐谱时,非常惊讶于许多的调性音乐:「我指挥过许多管弦乐作品,包含歌剧,我原本以为我很理解细川先生的风格,但这次加入了合唱的部分,真令我期待又困惑,乐曲难度极高。」但深入研究时,也发现细川有意在探索不同面向,「尽管这种歌剧作曲风格十分深奥,而且贯注了精心营造的层层张力。」

从大海来,从大海去

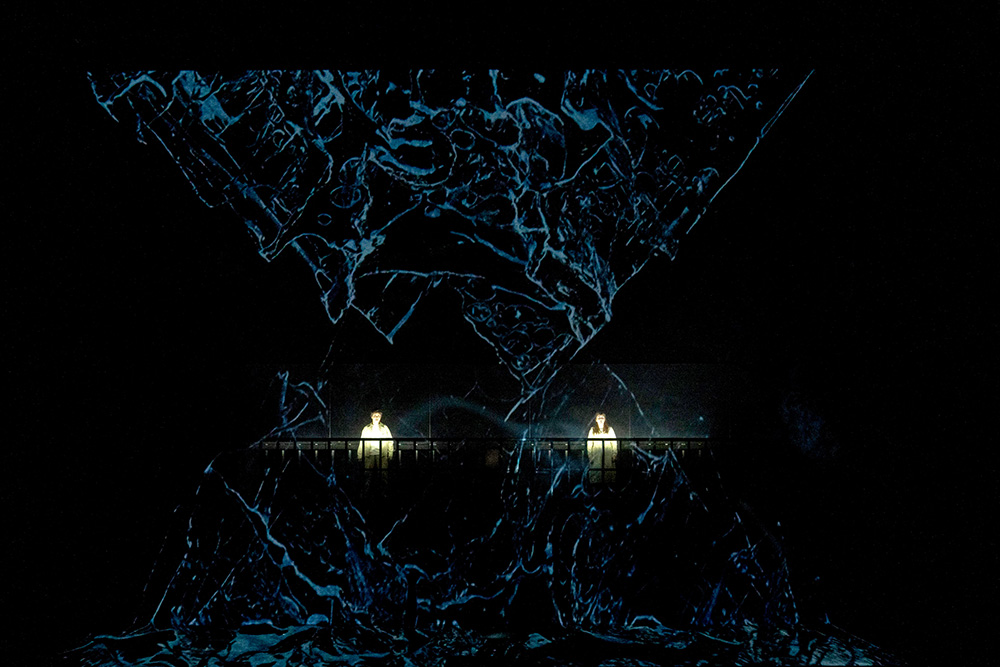

这部作品的成功,除了创作及指挥带领乐团呈现的音乐之外,也归功于导演雷特。他说:「故事本身带有非常超现实的质感,所以我选择了一种能够『不断转换影像』的手法。这样一来,我就能用视觉把我在音乐中感受到的东西表达出来,或把角色情感的变化具体化。」因此,他在排练中特别强调场景需如电影般无缝接续,让舞台转场如梦境般流动。正如他所言:「当我读完剧本并与细川先生讨论时,我立刻意识到这不是一个写实的内容。毕竟『地狱』是没有人见过的东西,只存在于我们的想像之中。」因此他呈现的是一些「没有现实感、没有重量、能在一瞬间改变」的场景,如同幻想,或是一场恶梦。在这样的理念下,《娜塔莎》以音乐性、诗意性与戏剧性探索现代社会的人性课题。故事如同停滞时空的恶梦展开,梅菲斯特之孙迫使娜塔莎与阿拉托经历身心试炼。他们在爱中寻找生存力量,而这份爱成为疗愈与转变的关键,象征对生命的敬意与精神平衡的追寻。

大野和士曾说过:「在音乐上,最后一章可以看作是第一章的回归;在主题层面,时间与空间已不复存在。可见的、有形的、可量化的事物,在音乐所处理的维度中,被解放了。娜塔莎与阿拉托两位主角,可能在物理上走向死亡,但这里真正表达的是一种解放。」在自称「梅菲斯特之孙」的引导下,观众将与娜塔莎与阿拉托这两位年轻的主角一同展开穿越地狱层层阶梯的旅程。细川俊夫与多和田叶子笔下的地狱,不再是但丁神话中的冥界,而是我们此时此刻所生存的现实世界本身;「森林地狱、快乐地狱、洪水地狱、商业地狱、沼泽地狱、焚烧地狱、旱魃地狱」,正是现代社会的映射。主角最终回到「混沌的言语之海」,完成了循环,这也是作品结尾的重要设计。

这是一部讯息量庞大的歌剧,舞台上层层交错的声音与场景,观众既要专注聆听,也要投入阅读与理解,宛如一场艰辛却深刻的精神洗礼。幸而由多田叶子撰写的新剧本文字深邃细腻,细川俊夫的音乐创作也值得再三品味。《娜塔莎》最后留下的疑问是:我们是否必须下降到内心地狱的最深处,才能找到一丝希望?或许,若能转换视角,最深处也正是最高处,为生命开启全新的远景。

注:

- 二战后在德国达姆施塔特新音乐课程周围形成的作曲家群体,他们以严格的序列主义、理性结构与声音实验为特色,强调与传统调性决裂,对20世纪后半的当代音乐影响深远。

- 德国哲学家、社会学家与音乐美学家,法兰克福学派代表人物之一。他批判大众文化与商业音乐,主张艺术应保持批判性与独立性,对20世纪音乐思想影响深远。