鄒欣寧

-

焦點專題 Focus 創作脈絡

焦點專題 Focus 創作脈絡Kndsan:從舊的地方帶著什麼到新的地方生活——瓦旦.督喜和TAI身體劇場的創作方法(上)

1997年,原舞者在臺北會議中心演舉行一場公演,舞台上,來自台灣不同族群的原住民舞者將他們自南王部落(卑南)、奇美部落(阿美)習得的祭儀樂舞,翔實嚴謹地呈現在觀眾面前。當演出結束,舞者在哄然掌聲中謝幕,觀眾席有個高二學生看得淚流滿面,但他也說不清自己為什麼激動。 高中生名叫蘇建雄,就讀臺北成功中學。校內表現活躍的他,一路從田徑社、儀隊玩到詩歌朗誦社,最終,詩歌朗誦對文字與音韻美感的細膩追求吸引他駐足,國文課本裡的唐詩宋詞也充滿迷人的香氣,他嚮往成為詩人,甚至一度認為自己是蘇東坡的後代。

-

焦點專題 Focus 創作脈絡

焦點專題 Focus 創作脈絡Kndsan:從舊的地方帶著什麼到新的地方生活——瓦旦.督喜和TAI身體劇場的創作方法(下)

成立TAI身體劇場,回應現實 火車奔馳著,發出匡啷匡啷的聲響。被運送著前去哪裡的身體,在各種力量交織下輕輕地擺動,若想保持靜定,反而需要出力抗衡。在這樣的動感中,是瓦旦自己決定,還是身體自有主張?他的雙腳開始踱地,發出蹦蹦的聲響回應火車匡啷匡啷。蹦蹦,匡啷匡啷,蹦蹦,匡啷匡啷。這是後來眾所周知的「腳譜」最初湧現的頃刻。下了火車,瓦旦拿出筆記簿,把身體回應環境,在被移動中主動踩踏的動作,記錄下來。 他一口氣寫下66套腳譜(並在往後數年逐漸擴充至82套),裡頭包含在原舞者習得不同樂舞的腳步,那些輕重有別、方位各異的步法,以數字和圖形編寫成一套結構化的身體譜。在原舞者後期,瓦旦曾延攬師資舉行不同身體技巧的工作坊,那時他已在思考作為一個表演團隊,除了祭儀樂舞文化展演之外,還有哪些可能。

-

焦點專題 Focus 排練場側記

焦點專題 Focus 排練場側記《最後的隧道》 當科幻與神話在隧道中黏合

8月底,TAI身體劇場位在花蓮新城保安宮旁的鐵皮工寮,一股騰騰熱氣盤桓不去,儘管稍一動作,汗水就會爭先恐後噴發,舞者們仍一臉平靜和煦,把身體往黑膠地板挪去。 Piya Talaliman李偉雄、Qaulai Tjivuljavus奧萊.吉芙菈芙斯、lrimilrimi Kupangasane巴鵬瑋、lsing Suaiyung朱以新,以及新加入的舞者王秋茹,以各自的節奏和方法,在濕熱的空氣中暖身。不多時,負責今天排練指導的Piya往右下角落移動,以「腳譜」練習開始第一階段的排練。 看著舞者身上晶亮的汗珠很快將他們背部浸潤為一道光滑平面,黑膠地板上也流淌一道道水漬,我不禁發出一聲小小的驚嘆。編舞家瓦旦.督喜轉過頭來,安撫一般說道:「現在很熱,可是只要一過4點就會開始有風吹進來,傍晚還會變冷呢!」儘管氣候變遷讓夏季一年長過一年,工寮裡的他們依舊能鮮明察覺季節。 我的驚嘆倒不是疼惜舞者溽熱中大量勞動,以致汗水奔騰如瀑,而是一個念頭豁然浮現:在這個追逐效率愈發高速的世界裡,舞者恐怕愈來愈接近瀕危的存在。然而,也正是在這樣瘋狂加速的世界中,身體能嫻熟穿梭於現實和想像之境的舞者,或許會成為未來人類的關鍵物種當多數人類被城市文明所馴化,慣於待在乾淨明亮、無臭無味、清爽整潔的空調場所,且為了確保這種潔淨無菌,身體與身體最好不斷延長社交距離,確保廓清身心界線;與此同時,不畏濕黏肉身交纏,無懼彼此汗水交融,膽敢把身體拋進濃郁、稠密、潮溼、陰暗、搔癢、疼痛,勇於嘗試多樣的感官經驗,因而有倍於常人的身體和環境適應性這樣的舞者,面對未來變數難測的地球,豈不比我們更多生存勝算?

-

焦點專題 Focus 創作圖輯

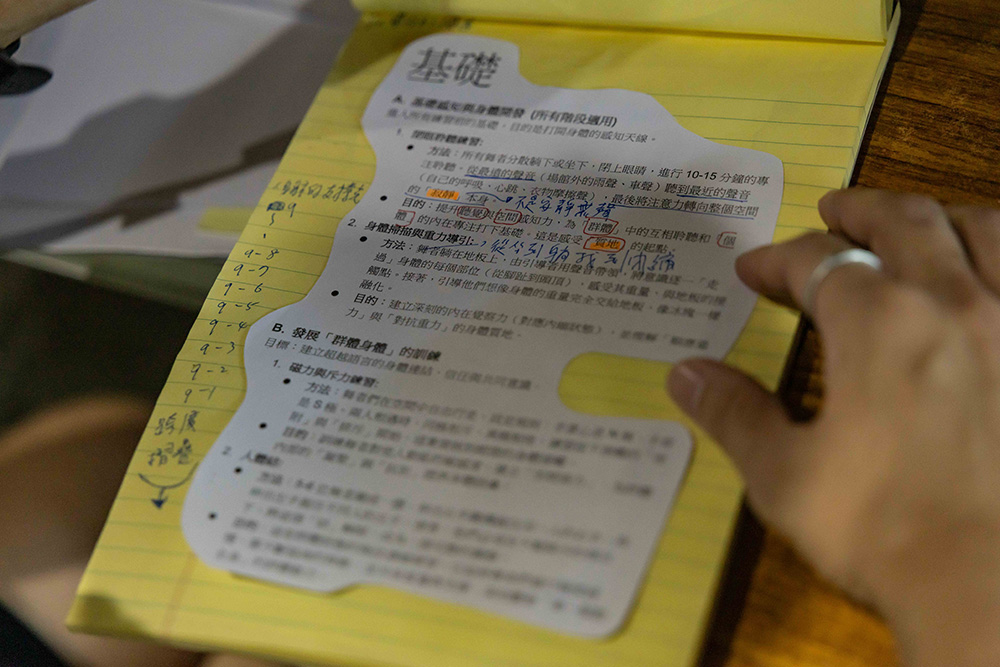

焦點專題 Focus 創作圖輯瓦旦的工作手稿

編舞家瓦旦.督喜創作時有寫筆記的習慣,從表格控的64格精密結構表,到排練場上捕捉吉光片羽的隨筆,再到描繪身體語彙的「身字筆記」,其創作軌跡躍然紙上。本文將帶領讀者一窺瓦旦珍貴的工作手稿,深入其思考的縫隙,看見《最後的隧道》如何在文字、線條與身體中交織成形。

-

特別企畫 Feature 聶光炎及其後:台灣當代技術劇場的演替

特別企畫 Feature 聶光炎及其後:台灣當代技術劇場的演替凝視,聶光炎所凝視的(上)

在「凝視舞臺聶光炎和我們的劇場時代」展場內,一個刻意隔成小黑盒的房間展示著一座鏡框式舞台模型。這不是一個靜態的模型,而是以機械和投影裝置的《八月雪》全自動換景復刻模型。隨著演出場次更迭,劇中的布景和影像在沒有演員的台上次第變換,對沒有劇場工作經驗的人來說,這個脫胎自「技術彩排」的換景場面,因為全機械自動操作而有了如夢似幻的氛圍。 2002年在國家戲劇院演出的《八月雪》,由諾貝爾文學獎得主高行健編導,聶光炎任舞台設計,演出製作團隊匯集了跨界菁英、一時之選,是當年劇場界的話題之作。劇情環繞著名禪宗公案五祖弘忍傳法六祖慧能的經過,以炎夏八月降雪喻禪意人間,換景模型最終也在天幕上映現慧能著名的偈語:「菩提本無樹,明鏡亦非臺。本來無一物,何處惹塵埃?」 那年,聶光炎將邁入70之齡,設計能量和創造力卻豐沛得令人震懾,一年內有4齣劇場作品《金大班的最後一夜》(果陀劇場)、《長生殿》(台灣歌仔戲班)、《閻羅夢》(國光劇團)及《八月雪》舞台設計都出自他手。20年過去,這些作品鮮能再度於劇場被觀看,只能從劇團影像記錄、舞台模型和聶光炎保存的設計圖稿,想像場中線條光影與演員互動交織而成的氛圍。一思及此,復刻於舞台上轉瞬即逝的慧能偈語,引發的觸動與其說了悟,毋寧更近於惆悵。

-

特別企畫 Feature 聶光炎及其後:台灣當代技術劇場的演替

特別企畫 Feature 聶光炎及其後:台灣當代技術劇場的演替凝視,聶光炎所凝視的(下)

人文精神蘊藉紮實技法的劇場設計 劇場工作者的聶光炎,以他的品格、態度在不同世代劇場人圈粉無數,那麼作為劇場設計家的他呢? 「凝視舞臺」的名稱,源自無論在排練場或劇場,聶光炎總是聚精會神地投以凝視。無人知道當他那樣凝視空間時,有多少想像的光束、色彩和線條穿梭飛躍其中,等待被他落實為映入觀眾眼球的人間風景。直到聶光炎手執畫筆,在工作本上速寫、著色、筆記,再工整繪製成設計圖樣和線稿,接著上色描繪成布景,加以斑斕燈光投射,設計家的想像終成演出場景,容納著角色的命運流轉,也容納無數觀眾的出神凝視,直到劇終人散,設計家創造的視覺饗宴如流砂抹去的曼荼羅畫,只能局部留存於記憶和檔案 事實是,台灣恐怕欠聶光炎(以及他前後無數投入劇場幕後工作的人們)一個從技術劇場角度訴說的台灣劇場史。這個隱隱的遺憾,讓「凝視舞臺」展覽內容不只有作為主角的聶光炎,還有「我們的劇場時代」。17組受訪人除了敘及與聶光炎共事的經驗和啟發外,也回顧他們一同走過的劇場狂飆歲月,特別是從幕後技術劇場視野所見的台灣劇場演進。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature凝視聶光炎──穿越,集體狂飆的劇場歲月

2024年底,一場特別的手稿資料展在臺灣大學圖書館舉行。這些綿延於半世紀間完成的手稿,來自一名年逾90歲的台灣劇場設計家聶光炎。在曾經的合作夥伴、也是摯友汪其楣長達3年的遊說後,聶光炎終於同意將他累計共19個紙箱、73大袋文件,1大箱圖捲、4籃模型及畫框等數量龐大的設計資料捐贈典藏於台大圖書館,供後來者回顧、汲取、研究。 台大圖書館的資料展告一段落,另一場規模盛大的「凝視舞臺聶光炎和我們的劇場時代」特展接力登場。由國立臺北藝術大學戲劇學院和台灣技術劇場協會共同舉辦、將在2025年4月8日於關渡美術館開展的「凝視舞臺」,以這批手稿資料為基礎,展開台灣當代劇場的歷史軸線,沿著聶光炎的足跡與手痕,呈現這位劇場先驅者的影響與創作,如何從身旁的合作者、設計學生,漣漪般擴散、形塑了台灣表演藝術與劇場設計的當代樣貌。 因應這個深具歷史意義的劇場特展,PAR編輯部推出了特別企畫「凝視聶光炎穿越,集體狂飆的劇場歲月」,除了線上呈現聶光炎其人其作、剖析其美學風格與創作的時代意義外,也邀集曾與聶光炎一同走過劇場黃金歲月的人們,聚首重述「聶光炎和我們的劇場時代」,偕同讀者尋溯台灣當代技術劇場的契機與流變。 (專題企劃 PAR編輯部&鄒欣寧)

-

特別企畫 Feature 他們眼中的聶光炎

特別企畫 Feature 他們眼中的聶光炎聚首,回望,穿越──專訪王世信、王孟超、劉培能與他們的劇場時代

2024年深秋,幾位中年男子齊聚一方斗室,為了將在隔年舉行的一場展覽共敘前塵往事。展覽的主角是眾人師長,今年92歲的劇場設計大師聶光炎。40年前,剛成為劇場菜鳥的他們與正值創作高峰期的聶光炎相遇,師從他學習舞台設計,又在劇場中和他共事,不只親歷聶光炎邁入熟成期、馭繁為簡的劇場技藝,更一同度過解嚴前後、集體狂飆的台灣藝文盛世。近半個世紀過去,他們終於說服淡出劇場工作逾20年的老師,為他舉行一場深具意義的展覽不只為了回顧聶光炎漫長的創作生涯,也是一次當代台灣劇場設計的歷史溯游。這場穿越的旅程,就從人人各表「我眼中的聶光炎」開始

-

特別企畫 Feature 他們眼中的聶光炎

特別企畫 Feature 他們眼中的聶光炎林懷民:我從沒看過一個人講劇場,像他那樣讓人興奮

採訪 古碧玲、劉培能、楊淑雯 「聶光炎老師是,台灣現代劇場的奠基者。自夏威夷大學學成回來後,他帶回整套的現代劇場用作品、用講學、用身教,讓台灣有了現代劇場的觀念和規矩⋯⋯這些規矩逐步、慢慢地建立,並且是在一個非常困難的時代。」 開門見山,林懷民對聶光炎之於台灣現代劇場的重要性做出如是評價。 把大稻埕街景搬進劇場的《廖添丁》 1979年,雲門舞集迎回了一度暫別舞團和台灣、前往美國進修的藝術總監林懷民,也迎來了一支編舞家構思4年的舞作:以台灣義賊為現代舞劇主角的《廖添丁》。「我們一個年輕的團隊,就做了一個很大的戲。」林懷民笑道。豈不大呢?作曲家馬水龍編制一首由5個樂章構成的交響詩,曲風有悲壯、有反抗;早前多次合作的舞台設計家聶光炎為這支5幕舞劇設計了3個空間:日本人住宅、廟前廣場及淡水河畔;除了實體布景,也有畫布繪製而成的場景。當時一篇報導提到:「為了設計這些景,聶光炎在國父紀念館模型上,工作了幾個月。」(註) 「我覺得最偉大的事情是,我們請聶老師畫了大稻埕霞海城隍廟對面的街景,那是廖添丁曾經活動過的地方。看到台灣的一個景色、台北市的一個景色那樣龐大地出現在國父紀念館裡面,我自己有種感動。後來這個演出帶到中南部,在體育館演出,觀眾看完就熱烈地來擁抱我,我一輩子記得這事情。」 不只林懷民對舞台上昂然的台灣景致和觀眾反應感動,另一個坐在台下的年輕創作者也被舞蹈這麼高蹈的藝術形式,竟能如此貼近觀眾經驗而震動。那是日後以「通俗是一種功力」著稱的吳念真,雲門的《廖添丁》讓他拆掉了「藝術」與「常民」之間的藩籬。 這個標記了雲門舞集與聶光炎合作里程碑的作品,歷經多次巡演後,布景道具存放在一個地下室倉庫中,某年一場颱風大水淹沒倉庫,從此,《廖添丁》只能成為歷史檔案中的一筆。

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus甩脫不掉的連環夢

考上戲劇研究所那年,我做了一個夢。漆黑的長夜,我和一群劇場演員狹路相逢,他們熱烈邀我加入一場宴會。宴會中人人歡聚圍坐,高談闊論,酣飲或者相互擁抱。身為新人,我感到羞赧而不知所措,直到當中有人把一根菸遞向我。我搖頭又懊悔,要過菸,裝作漫不經心地深吸一口,同時低頭看見自己身穿一襲黑色皮夾克。 那一剎我忽然明白自己身在夢中,要是菸熄滅了,或我脫下皮夾克,這一切就會隱沒,我將醒在一個自己不是劇場人的世界。我試著把這個發現告訴其他人,然而人人似笑非笑,但看我決定怎麼做。 一股強烈的睡意襲來,我費盡力氣向他們解釋,就算菸沒熄、我沒脫掉夾克,要是我在這裡睡去,就會醒在另一個世界。但他們仍一臉笑意跟著我身上的黑皮衣一塊如同日落般漸漸隱沒。躺在床上,我花了一番力氣確認自己醒在一個我考上戲劇研究所的世界。感謝老天,我不會成為「不是劇場人」。 * 跟著這夢境滑入我腦海的,是江紅的夢。這個《如夢之夢》的角色,是我還未決定考研究所前,在當時還叫國立藝術學院的戲劇廳看的劇中人。江紅在遇見五號病人那天早晨做了一個煎蛋的無間夢中夢,她問自己:要是煎第五顆蛋時就確認自己清醒,那麼她會不會擁有一個不同的人生? 要是穿皮衣的我沒睡著,或是在夢中脫掉了我的皮衣,那麼現在的我會是一個怎樣的劇場人?我會滿足於當個穿梭後台的黑衣人,還是不顧一切地埋首一部接著一部劇本寫?會留在當年懷抱鐵粉心情加入的劇團繼續當個行政經理,還是竟然不知天高地厚地執導幾個戲?無論如何我都不可能成為台上的表演者,這倒是不管我在夢裡抽幾根菸或脫幾件衣服都能夠確定的事情。 我會更快決定離開最後一個劇場正職工作《PAR表演藝術》雜誌編輯投入乍看毫不相干的樹與植物文化書寫嗎?並且一邊依然和劇場保有千絲萬縷的關係,一邊對「為什麼從表演藝術跨到毫不相干的草木世界」一類的提問暗翻白眼不耐煩。 * 我不知道如何向人們解釋:從來沒有不相干。就算我雙腿一劈跨入的是科技界、餐飲界還是新農業,它們都不可能是和表演藝術毫不相干的世界。表演藝術已撲天蓋地滲透我。 身為一個自由文字工作者,當我以編輯的角色構思一本書的編排時,每位費心找來的撰稿人在我眼中好比是碧娜.

-

特別企畫 Feature

測量你與劇場(之間)的距離

民主、自由、多元、公民社會共同生活在這片土地上的人們,正日復一日將這些詞彙落實為值得珍視、標舉的台灣價值,「公共性」三字也愈發成為人們探討各種議題時的關鍵詞。 2020全球飽受疫情衝擊,各地劇場「群聚╱現身」的場所功能幾乎潰散,在台灣的我們雖獲倖免,戴上口罩就能在劇場與其他人貼身觀賞表演,劇場生態鏈卻仍在餘震中尋求生存契機,於此之際,把「劇場 vs.公共性」擺在一起,檢視「劇場到底能在台灣社會中扮演什麼角色?」時機恰好,也無可迴避。 「公共性」這組外來詞彙說來抽象,定義人人想像不一,我們不從理論研究著手,而是先引領大家進入熟悉的公共空間,從使用權、公私領域的劃分,到何以人們群聚至空間中成為「公眾」的意義展開探尋;繼而以「近代劇場七件事」,從行動劇場、閒置空間、文創園區、身體解放、藝術工程、部落尋根、文化治理等關鍵字,提供大家思索劇場公共性的可能方向。 正因談及劇場的公共性,得先適度切出「劇場」的範疇何在,我們以最具象的「場館」作為討論起點,實地拜訪國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心,以及營運規模、體制性質和以上三國家場館迥然不同的台北牯嶺街小劇場,邀請館方親自提出他們對於「公共性」的想像和實踐方式,也透過五個探討藝術公共性時經常提及的向度,歸納彙整場館說法。 除了實踐者,公共性也必然納入相關的外部反饋予以檢視,我們邀請曾實地走訪歐陸不同場館、採訪劇場如何定義自身的藝術視野與回應社會的編導許哲彬撰文提供劇場公共性的國際參照;也請前任文化部長鄭麗君、「表演藝術評論台」台長紀慧玲,以及當代藝術家崔廣宇,從不同領域、視角提出「當我們討論公共性,我們討論的是什麼?」 談公共性似易實難,容易在於此題為時勢主流之趨,但艱難之處,一則如何為這個外來理論名詞找出在地扎根的定義;一則牽涉眾人,面向之廣,難以一次闊清全貌,我們試著在雜誌改版的第一期,談論這個劇場中人多有關切卻不易談的大題目,嘗試初步聚合、呈現大家對「公共性」的想像與界定範圍。觀點落差在所難免,但不妨從這裡,開展對劇場公共性的下一波對話、下一種想像、下一步行動,從2020的危機處轉折,彎出下個機會與命運交錯的劇場大冒險 <p

-

日常身體劇場

拳擊的美感,關鍵在腳步

劇場不只存在於名為劇場的空間,也存在於日常生活中。專業的劇場表演者以身體為中介,對觀眾展露表演的技藝;而另一種身體(表演)的技藝,也棲息在不同職業、或你我扮演的生活角色中。「日常身體劇場」跨出劇場外,尋找以「應對身體」為職業的人們分享獨到的「身體觀測術」。本期邀請到國內推廣拳擊運動的元老、專業拳擊教練潘振成,來與讀者分享他「察身觀體」的心得,讓我們享受「表演」,就從生活中開始

-

特別企畫 Feature 提案4:跑吧!走吧!到自然裡 把身體交給環境,看看會長出什麼

TAI身體劇場

疫情打亂了TAI身體劇場的腳步:演出延期、發展中的計畫行程延宕,就連舞團棲身的工寮也被房東告知要收回轉售但TAI仍能把日子過得充滿堅定的動感,身體訓練依舊進行,沒有演出的生活放緩節奏,種菜、煮飯,還有重返最能沉澱內在的儀式織布。期待在未來的新家,在生活的重返之後,也讓排練和創作自然而然地發生。

-

專題

劇場之外,我的玩意兒

電影導演侯孝賢曾說,不要從電影裡學電影,要從生活裡學電影。多年前說的這話,在Youtube視頻短片作為知識和娛樂主流管道的今天,大概愈來愈難被理解。可是,再如何VR直播NETFLIX,視覺終究會疲倦,屆時,一個母親從市場菜攤拾起一把蔬菜嗅聞土香,一位蒐藏者從揚塵書堆裡淘出一串檀香木手珠,醉心氣味的愛香人燃起一把迷幻沉香屑那些稜角立體的生活切片隱藏的事物,終於提醒我們:「讓人在專業走得長遠的,正是建立在這些瑣碎的、生活中的心理準備與身體積累。」(註) 這一切瑣碎和積累,我們叫它「玩意兒」。 註:引自2015年窮劇場與澳門足跡合製《大世界娛樂場II》場刊內鄭尹真訪談答覆。 企畫|鄒欣寧

-

專題 窮劇場聯合藝術總監

鄭尹真 香浪裡來 茶碗裡去

唱南管的鄭尹真古典味濃,也毫不違和地有著古典的品味愛好。品香,她賞香也賞煙,香煙裊裊,似有若無,如舞者脊骨左搖右盪,不時從旁竄出枝節繚繞,專注凝視,簡直讓人神遊物外。品茶,她有良師帶路,然壺或茶的入門知識無論積聚多寡,她更以為身體最值得信任,「要相信自己生物的本能,如果在外面茶席喝到身體不適應的茶,就算跟你說這茶幾萬都沒有關係,就是跟你不合。」

-

專題

滋養我的那些玩意兒

說藝術無用,說藝術玩物喪志,從根本上來說,或許並未說錯。經世濟民的「有用」,藝術未必想做;凌駕眾人、翱翔天際的鴻鵠之志,也不一定吻合藝術創作者內在的真正需索。做藝術,搞創作,到底圖的是什麼?如果不是為了討生活,而是過生活呢? 這次我們不再直面藝術、扣問創作,繞過它們,我們闖進劇場藝術創作者的生活現場,不拘命題,任他們分享生活中一切能夠滋養自己的事物。當然,對某些人來說,創作本身即是滋養,然而離開藝術創作的中心,構成它的邊陲長得如何?邊界在哪?或許我們該說,這次探究的不是創作者也不是工作者,而是一個人,如何被他瑣碎的癖好和興趣,支撐著、澆灌著,讓他有力氣往藝術的深處走去

-

專題 偶戲編導演

薛美華 不斷不捨不離的拾物哲學

被譽為「偶戲天后」的資深操偶師薛美華,一直以來與偶、與物件的關係緊密,也是她創作的最佳夥伴與靈感來源。平素就喜歡撿拾舊物的她,總能在有過使用痕跡的二手物中找到樂趣,在滿是拾來「寶物」與自己歷史物件的工作室中,不斷不捨不離的她,透過整理它們來整理自己,也透過「物」與訪客互動

-

專題 服裝設計師

李育昇 「窮」字逼出來的阿舍

喜歡買花、逛宮廟、手做DIY服裝設計師李育昇的癖好很生活,但也不能說與創作無關。他喜歡神靈世界的系統井然,但宮廟也會成為他的惡夢場景,或者靈感來源。而「動手做」則是窮逼出來的,小時候窮只好自己做玩具,長大後在劇場工作,劇場窮只好想辦法用有限資源材料來發揮創意,但創意不只為工作,夜來餘暇,李育昇還自造手工皮件,純為自用,更是自爽!

-

專題 音樂創作者

柯智豪 歡迎光臨 宅的世界

參與許多表演藝術音樂設計的柯智豪,是個不折不扣的標準宅男,熟悉次文化匯聚的台北地下街,對電玩遊戲、女僕和執事咖啡館如數家珍,花大量時間逛網,還賣力追劇然後同時寫曲創作。對各種事物的好奇程度遠超過「獵奇」的柯智豪,會在奇觀帶來的感官衝擊之後繼續追問:然後呢?為什麼?還有哪些可能?

-

專題

啤酒配前衛《春之祭》 類比咖的腦波交鋒

這回的劇場約會,邀請到近年備受期待的劇場編導黃鼎云,以及白天上班族、晚上搖滾魂,近期以專輯《兄弟沒夢不應該》強勢回歸的搖滾三人組「拍謝少年」,觀賞的節目由黃鼎云點名出招,選的是連圈內人都認定高門檻的《春之祭》! 演出後眾人黃湯下肚,拋開客套、直搗黃龍,竟「飲/引」出驚人言論編舞家薩維耶・勒華(Xavier Le Roy)在拍謝少年心中原來直逼濁水溪公社?劇場在黃鼎云腦子裡,其實就是一場性愉虐?以《春之祭》的爭議性為開端,雙方逐漸展露彼此天馬行空、毫不拍謝的腦內世界