《斷層》的爆發力及所呈現的悲劇,與抹滿嬰兒油的舞者、滑溜溜的地板,呈現極端的對比與反諷, 也反諷了那些著裝正式「消費型」的觀衆,彷彿打了他們一記耳光。

應美國紐澤西州於一九九六年成立的紐澤西表演藝術中心(New Jersey Performing Arts Center,簡稱NJPAC)節目製作人芭拉卡.西理(Banale Sele)的邀請,光環舞集於今年四月中旬飛到紐華克市,參與紐澤西表演藝術中心爲期一年之久的「世界藝術節」系列活動。芭拉卡曾親自到台灣參觀訪問及挑選演出之團體,光環「嬰兒油上的現代舞」特別吸引她,此次在表演藝術中心維多利亞劇院演出的即是嬰兒油舞系列後期作品《斷層》。

《斷層》的反諷

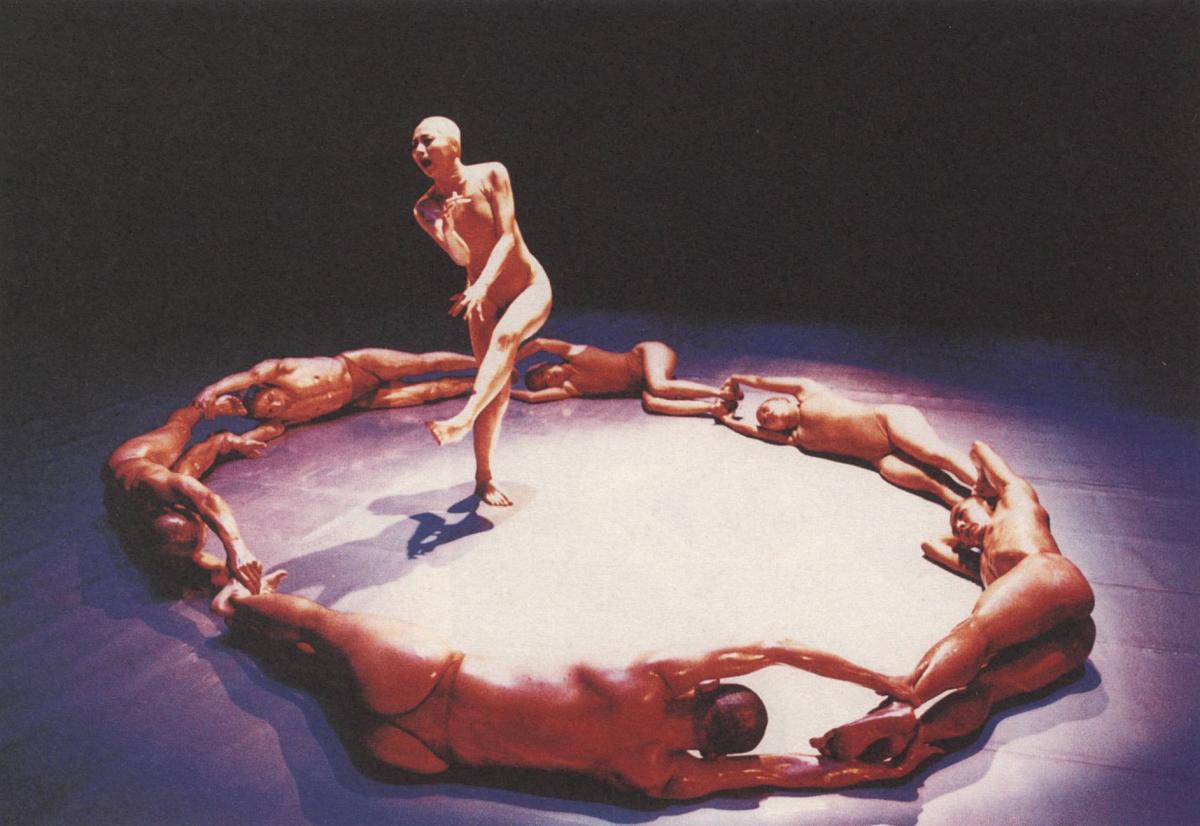

《斷層》由三段組成:〈關係〉、〈塵埋〉和〈入化〉,其作品即源起於「九二一大地震」。作品雖然略帶有些敘述性但並不受限,多半還原到對能量的探索、營造、累積與釋放,藉人力無法控制的天災來表達人與自然,人生中的生、死主題。其激發出來的情緒如恐懼、歇斯底里和虛無,不斷地表現在肢體的糾纏、性的交合與分離,和在地面上的蠕動和呢喃上,它非常個人,也同樣相當非個人。

《斷層》的爆發力及所呈現的悲劇,與抹滿嬰兒油的舞者、滑溜溜的地板,呈現極端的對比與反諷,也反諷了那些--著裝正式,前來看穿得少少的、塗得亮亮的、富有異國情調的舞蹈──「消費型」的觀衆,彷彿打了觀衆一記耳光。有些觀衆逃跑了,但觀衆出走不見得是一件壞事。這裡有其他耐人尋味的原因:節目單上沒有提到《斷層》的靈感來自台灣人深刻的地震經驗,也沒有嚴肅地點出《斷層》其亞陶式對生命最現實、殘酷、非理性、非人性層面的探索,介紹只寫了很一般性的「氣、身、心」之類佛、道思想的東西。再加上經過包裝與美化的照片,更難從一本小小的冊子感受到那股造成《斷層》的能量與痛苦。

再者,像光環這樣直接與生命對話、企圖拉近與現實距離的東西,在西方傳統幻覺式的舞台上看起來有些突兀,坐在舞台下面的觀衆一來離舞台遙遠,加上從節目得來的錯誤印象,很難達到德國舞蹈家瑪麗.魏格曼(Wigmun)「防止觀衆思考」的理想。(參考《舞道-劉紹爐舞蹈路徑與方法》,鍾明德)

從不滲水的嬰兒油裡掙脫出來

赤裸,是《斷層》另一重要的主題。「赤裸」的倒不是受媒體渲染、沾滿嬰兒油的身體。事實上,全身沾滿嬰兒油的肉體倒像套上了一層保護膜,這亮亮的「舞衣」在地板上鋪的塑膠墊的反光和燈光的映照下,表面上是吸引了觀衆的視線,但事實上,觀衆的視線卻被擋在亮亮的皮膚之外,進不了舞者另一層面的赤裸:面臨地震或死亡的恐懼與痛苦。

要將一件活生生的經驗,尤其是創痛之類的經驗進行轉化再搬上舞台,是一件不容易的事。《斷層》背後的眞實事件與舞台化的再現,也可從前面提出的兩種層面的赤裸裡看出。難能可貴的,是在能量不斷累積的過程當中,劉紹爐與其舞者終於能夠衝破表演性、再現性的肢體語言,讓汗水和淚水從不滲水的嬰兒油裡掙脫出來,讓表演不再是表演,又膩又油的嬰兒油成爲障礙而不是保護膜,讓音樂成爲次等的長物,讓觀衆血液循環加速,從沉睡中驚醒。

劉紹爐將兩、三分鐘的致命喘息與游紹菁激動過度的放聲哭泣,粉碎嬰兒油舞蹈造型上的幻象。那一刹那,音樂的停頓,觀衆的屛氣凝神和為劉紹爐下氣接不上來的擔憂,使舞台越超了娛樂、美學、前衛唬人的膚淺功能。那短短幾分鐘的爆發、生命生死相息的呼吸,失控的哭泣與受驚,為《斷層》加一層入世的人本精神與生命強度。所呈現出來的沉默也遠比美國前衛作曲家約翰.凱吉(John Cage)那觀念性又造作不堪的《四分三十三秒》4'33來得誠實。因爲那表層的寧靜和諧、如來不動「萬法歸一」的假面具,被撕了下來,讓沉默的內層赤裸──那不壓抑、不去否定、非逃避非昇華的、正視苦難現實人生的一面,脆弱地、忠實地曝露在觀者面前。

真實自我受到挑戰

昇華,是一個很柏拉圖式的概念。而不離世間覺的禪宗不是這樣面對生命的,如《碧嚴錄》第五十三則公案:

有一天,馬祖禪師和百文禪師在外面散步時看到一隻野鴨從天空飛過。馬祖問百丈:「那是什麼?」「野鴨。」百丈回道。馬祖又問:「去那裡?」百丈説:「飛去了。」這時,馬祖突然伸手用力一捏百丈的鼻子,百丈頓時痛得哇哇大叫,馬祖説:「我看它並沒有飛走啊?」

《斷層》用的是柏拉圖從肉體超拔到精神界的模式:從由恐懼所牽引出來不斷的肢體交合與糾纏、抽搐般歇斯底里的動作,後繼人面臨無法控制的天災下產生出來的荒謬感及虛無的呢喃,到最後冥想式的結印跪姿和終結的叩鐘。《斷層》以很有禪味的跪坐冥想和鐘聲做結,結尾雖然很「東方」,很有尋求自我內在、文化和精神性多層回歸的意涵,但是放在結尾以作爲對生死、人生苦難的脫拔,是非常西方的。(我想馬祖禪師大概會衝到舞台上把把每個人的鼻子都捏一下!)

這西方柏拉圖式的結尾,把好不容易才撥開的那道面對眞實生命的門又再度關了起來,回到再現的、形上學的層面。它重新建立舞者與觀者的鴻溝:舞者們沉浸在自我封閉的祥坐境外中,眞實自我性又再度受到了挑戰:他們是眞的入定,還是擺個樣子而已?觀衆們則又昏睡回去,回到傳統「冷眼旁觀」的角色上頭去了。

筆者相信,這世界上有這樣一個東西叫做「眞實的自我」,管它叫自信還是赤裸。也深信這不矯揉做作的東西之流露,需要長期在苦難中磨鍊、具高度自我約束力和細膩敏銳的慈悲心爲前提,創作者才不致淪落成空談玄學、只求超脫、逃避當下又極端自戀之偽君子。

筆者給劉紹爐這樣一位執著於藝術創作者與忠實於眞實自我表達的舞蹈家正面肯定,是因爲筆者看到一個以「氣、身、心三合一」爲基礎的現代舞團體在掙扎、成長與茁壯。光環不再只是一個載在頭上,金光閃閃、象徵性的金箍圈,而會名副其實地從赤裸裸的自性裡發出光芒來。

文字|張嘉如 美國羅格斯大學比較文學博士候選人