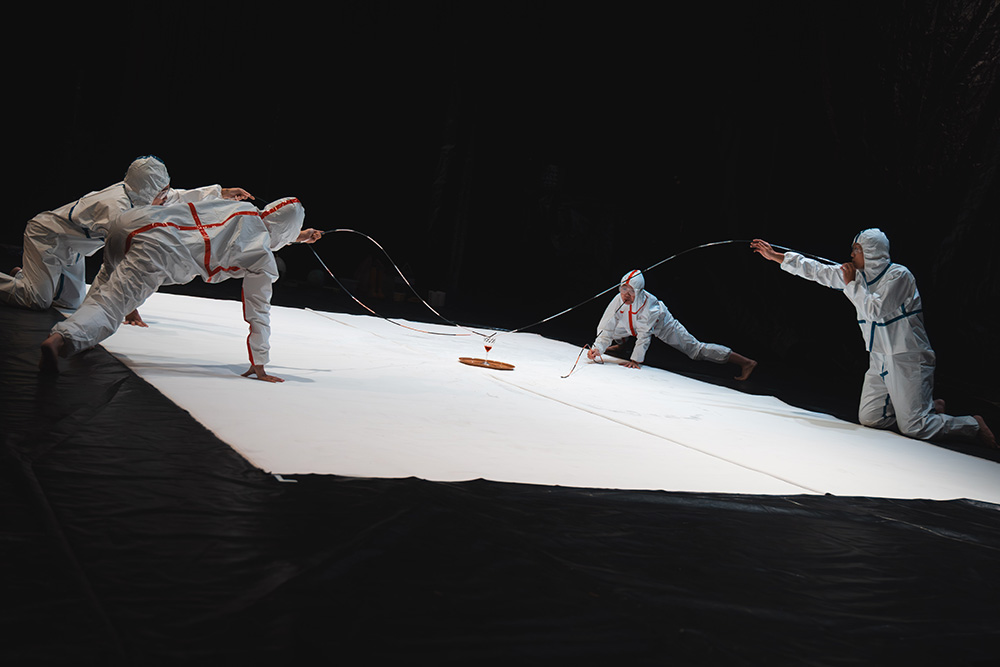

班雅明的神秘洞見、楊逵的冷靜義憤、宮澤賢治的世故童話,看似矛盾衝突的素質,在他們生命中衝激結合,組構了奇異的透鏡,再從那無法模仿、複製的透鏡中,折射出永不褪色的光譜來。

班雅明的好友修倫(Gersham Scholem)向阿多諾(Theodor W. Adorno)提議,應該編集班雅明生前寫過的書信,看看是否有價值,是否有機會可以出版。阿多諾同意這確實是件該做的事,但他擔心:班雅明從來不曾真正是個「名人」,在他過世二十幾年後,還有多少他寫給人家的信能夠保留下來呢?

修倫和阿多諾分頭連絡班雅明的親戚、朋友,沒多久,出現了讓兩人驚訝的效果,大量信件從世界各地出土,許多人願意捐出他們手上的班雅明原件。

阿多諾知道班雅明生前勤於寫信,他驚訝的是有那麼多他寫出去的信被小心翼翼地保存下來。這些信,這些信奇蹟似地保留下來的事實,引發阿多諾寫了一篇題為〈寫信者班雅明〉的文章。

認識班雅明的人,讀到班雅明寫的信的人,必定感受到某種神奇的、特殊的東西,才會讓他們,不分男女老少,不同國籍不同職業,很自然地會把他的信留下來,不隨便丟棄,一留留了超過二十年。

班雅明是個奇蹟的觀察者

阿多諾引用沃爾發特(Irving Wohlfarth)的話說:班雅明從來不曾「直接經驗」,他整個人像片屈光透鏡一般,任何事物一經過他,就展現出「折射的彩暉」。

或者我們可以用另外一位德國哲學家布洛赫(Ernst Bloch)的話說:班雅明是個奇特的觀察者,他總是在邊緣、瑣碎的事物上,發現了人生、世界、宇宙最核心的意義。我們不再能夠分辨,這些「邊緣上的核心意義」,究竟本來就在那裡被班雅明挖掘出來,還是根本是班雅明發明、賦予的。

曾經幫班雅明翻譯過其少年回憶的塞爾茲(Jean Selz)講了這樣的事:冬天時塞爾茲將壁爐生火,最底下放上火種,再來是幾塊木炭,上面是細柴,最上面是大木塊。火生起來,班雅明突然對他說:「你簡直像個小說家。」塞爾茲疑惑地看著班雅明,班雅明解釋:「是的,沒有比火堆更像小說的了。你必須小心架構,一塊疊一塊,達到完美的平衡……架了要幹嘛?為了毀滅,為了有效地毀滅。小說也是這樣。所有的角色一個個彼此相依,形成完美平衡,而其真實的目的,小說的目的,就是毀滅這些角色。」

沒有別人這樣看待生火,這樣看待小說,然而班雅明這樣說了,聽到的人突然就對生火這回事,尤其是小說這回事,有了完全不同的感受。我們不一定說得清楚這感受是什麼,然而當我們想著,『小說用角色架起完美結構,最終為了有效摧毀這一切』,以前讀過的每本小說,就都有了不同的意義,對我們放送不同的訊息來了。

將經驗折射成為某種既神祕又美麗的智慧

就連班雅明做的夢,都讓人震駭。一九三二年六月他夢見:德皇威廉二世在高等法院受審,原告是一位老太太,老太太指控德皇毀了她的生活。老太太帶著小孫女出庭,為了證明她們的生活再悲慘不過,她們帶著僅有的財產,一支掃帚,和一顆顱骨,那顱骨是她們唯一找到可以用來吃飯喝水的器具!

我不知道該如何解釋這樣的夢境,不過這夢和班雅明的著作,同樣符合布洛赫的描述:「在令人驚異的、最特殊的,最無法預期的現象中,班雅明帶我們到達事物的核心,平常的大字眼或廣泛現成脈絡無法描露的核心。」

那夢,揭露了皇權政治的核心,不是嗎?班雅明在他所有的著作裡,一而再再而三如此揭露、至少是如此暗示。

回到阿多諾。阿多諾認為:書信對班雅明如此重要。在個人不斷被異化、主體不斷被消磨吞噬的機械文明時代,只有在書信裡,第一人稱「我」,還有真實的「我」的分量。書信裡的「我」,保留了最多經驗性的「我」,而不是人云亦云概念式的空洞發言位置而已。

可是即使在書信裡,講述著一般經驗的班雅明,卻總也不會停留在簡單的經驗裡。他根本無法直接轉述經驗,必定將經驗折射成為某種或神祕或美麗,或既神祕又美麗的智慧。折射後的經驗,依然留著強烈的經驗連繫,班雅明從來不是個抽象空想的哲學家,他的「左派性格」紮紮實實展現在他的知識思想的現實經驗性上,但他的經驗,比我們看到的感受到的,豐富了不知道多少倍。

顯然人對於這種折射過的經驗放出的光彩,有一種直覺的領悟與珍惜。至少,收過班雅明親筆書信的人,有直覺的領悟與珍惜。他們明瞭班雅明的書信中,藏著可貴的東西,不忍丟棄。

用生命寫作、用文字表達的作家

並不是因為班雅明有名,不是因為這些人預見班雅明今變得有名。不,生前死後,很長時間班雅明都只是個倒楣的人,老是在不對的地方碰到不對的事的人。他從德國逃到法國,卻在法國進了猶太集中營。一九四○年九月二十六日,他想越過庇里牛斯山偷渡進入西班牙,卻在邊界被西班牙警察逮捕,一聽說第二天要被送回法國維琪,班雅明不知是出於憤怒或沮喪,吞食了大量安眠藥自殺。

倒楣的遭遇,阻擋不了他那塊生命透鏡作用出的光芒。在幫班雅明文集寫的〈導讀〉中,漢娜‧鄂蘭(Hannah Arendt)用了一連串「不是」來形容班雅明:他不是學者、他不是語言學家、他不是神學家、他不是翻譯家、他不是批評家、他不是歷史學者、他也不是詩人不是哲學家。

但班雅明是個「作者」,是個「作家」,如果「作家」意謂著「用文字創造出一個獨特世界的人」。他是用生命寫作、用文字表達的作家。他真心做的、真心完成的、是不斷吸收經驗,卻將經驗消化吐露出一種獨一無二的智慧視野。

因為對經驗的緊抓不放,使得班雅明和世俗那麼近;然而又因為堅持不讓經驗直截顯露,班雅明卻又和人群保持相當距離。他是個左派,但我們無法想像他投身、融入任何群眾運動中,他是個不運動的左派運動家,不革命的左派革命家。

某個意義層上,楊逵和宮澤賢治,也都是貼近世俗卻又遠離群眾的作家。他們的寫作後來沒有脫離過一個真正的、機械工業時代之前的主體『我』。寫作對他們而言,不是手段,本身就是目的,消化改造世俗經驗所產生的一種折射視野。這樣的作家,生命與作品完全分不開來,不過他們讓生命與作品連結的方式,卻不是靠一般的感官經驗,而靠超越的必然力量。

班雅明的神秘洞見、楊逵的冷靜義憤、宮澤賢治的世故童話,看似矛盾衝突的素質,在他們生命中衝激結合,組構了奇異的透鏡,再從那無法模仿、複製的透鏡中,折射出永不褪色的光譜來。

文字|楊照 作家《新新聞週報》總編輯