現在的古典音樂會愈來愈有「可看性」,多樣的表演形式與音樂演奏同步呈現,讓觀眾的耳目皆大歡喜。音樂演出的視覺化趨勢,早有歌劇帶頭,但進入當代,除了作曲家在創作時就把「舞台指示」寫進譜中,新型態音樂表演更不吝於跨界合作,若是戶外音樂會更熱鬧,煙火、機器裝置、飛行特技、動畫、電玩、水舞、偶戲、舞蹈……都可以搭。但重點是,作曲家或音樂家得依舊是演出的焦點主體。

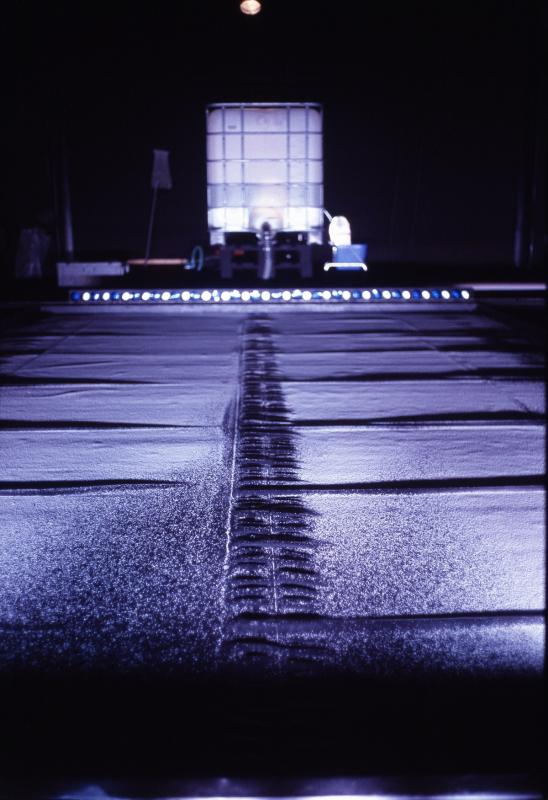

去年是斯特拉溫斯基《春之祭》百周年,為了能再度創造一九一四年在首演時,音樂與俄羅斯芭蕾為觀眾所帶來的震撼,巴黎方面,特別找來視覺藝術出身、炙手可熱的義大利導演卡斯鐵路奇(Romeo Castellucci)來執導。他緊扣住《春之祭》中關於文明與犧牲的概念,將舞台變成一個不斷噴牛骨粉的無人劇場,只有燈光效果與機械裝置的變化。但不論如何,這場演出依舊是一個音樂作品,因為整體演出概念是奠基在音樂作品身上。

從有情節角色的歌劇 到抽象的視覺系音樂會

如果要討論當代古典音樂演出,結合視覺表演的新潮流時,我們不能忘記,在西方古典樂傳統中,早就有音樂與視覺表演搭配的主要類型,那就是歌劇。歌劇提供了將視覺表演加到音樂演出的機會,而歌劇概念也不斷在演變中,往往成為古典樂玩視覺元素時的最佳參考範例。

但我們最好先記得一個區分,歌劇基本上是有角色有故事的,純器樂演奏則是完全抽象的結構——但這個區分也是不斷在模糊當中。例如極簡派大師史提夫.萊許(Steve Reich)的多媒體歌劇《洞穴》The Cave(1993),實際上並沒有任何角色與情節,歌詞都是源自訪談資料,主要是樂器、人聲加上多媒體。如果不稱《洞穴》為歌劇,那麼我們將其視為古典樂搭配視覺表演,就演出效果上,好像也沒什麼差別。不論如何,在歌劇界習以為常的做法,換到純器樂演奏的世界裡,還是會有很多爭議,這一切都關乎,你認為作品的藝術效果是否受到損壞或加強而有所變化。

二○一三年九月廿六日,《華盛頓郵報》有一篇名為〈管絃樂擁抱多媒體音樂會Orchestras embrace of multimedia concerts〉的專題報導,大篇幅討論當代古典音樂會的視覺表演傾向。文中提到美國古典樂音樂會開始使用多媒體,最早始於一九六○年代。隨著廿一世紀的來臨,不論是搭配多媒體、舞蹈或是樂手穿戲服邊奏邊演,許多樂團都大膽接納這股表演化趨勢,視為音樂的延伸。而許多演出計畫,即使搭配影片或表演,樂團也不會淪為圖文相配的配樂角色,更多是樂團與導演共同合作,透過排練所發展出來的演出作品(某種程度更像是前面提到歌劇模式),比如二○一二年紐約愛樂的《彼得洛希卡計畫》(後來以《舞者之夢》A Dancer’s Dream為名發行DVD),即結合了舞蹈、偶戲與即時影像剪接。

作曲家打造音樂表演 演出擴展了音樂概念與體驗

我們可以區分兩種當代古典樂的表演化趨勢,第一種是來自作曲家本身的偏好。如果這個作曲家在觀念上,認為現場音樂演出也是一種表演,而表演本身也擴展了音樂概念與體驗,那麼他就會很自然地將表演或視覺元素,放到演出當中。最有名的例子,應該是德國作曲家郭貝爾(Heiner Goebbels),另一位是於二○○八年過世的阿根廷作曲家卡格爾(Mauricio Kagel)。郭貝爾大家應該比較熟悉,他二○○七年的作品《史迪夫特事物》Stifters Dinge曾於二○一○年來過臺北藝術節,現場有鋼琴演奏卻完全是機器控制,演出更像是會演奏音樂的裝置藝術。郭貝爾另一個作品《白紙黑字》Schwarz auf Weiss(1996),樂手在舞台上進行各種活動,包括擲骰子或用網球丟大鑼等另類聲響,讓樂手的身體行為與音樂/概念完全融為一體,成為新型態的音樂會體驗。

若要提一位現代作曲家,來作為古典樂進行劇場化的代表人物,那就是卡格爾。他不但在樂譜上要求樂手做表情或特殊進場等,甚至還有要求指揮倒下的做法,讓整個演奏行為更接近某種荒謬劇色彩。卡格爾在電子音樂方面的興趣,也讓他的作品很容易與多媒體掛勾,包括使用各種機器裝置與影像等。二○一一年德國創立了一個以他為名的國際音樂大獎「卡格爾音樂獎」(Mauricio Kagel Musikpreis),即是以鼓勵多媒體與跨領域創作的古典樂獎項。最後應該順帶一提的,是卡格爾深受約翰.凱吉(John Cage)的影響,而這位美國大師對現代音樂的貢獻,正是將音樂的欣賞焦點從音樂本身,轉移到音樂生產的環境。

直接從演出效果出發 什麼表演形式都可「搭」

有了前面的歷史鋪陳後,我們再來看現今如雨後春筍般、融合各種表演元素的古典樂演出,也不會那麼奇怪了。這也是我們接下來要說古典樂表演化的第二種趨勢,就是直接從演出效果出發。如果要舉比較指標性的活動,對這方面有興趣的讀者,不妨留意一下創立於一九二一年的多瑙厄辛根音樂節(Donaueschinger Musiktage),它也是全世界最早的現代音樂節。多瑙厄辛根音樂節最特殊的一點,就是這個每年十月於德國西南靠近瑞士邊境的兩萬人小鎮舉辦的活動,以各種具表演性或跨界型的新音樂演出著稱。舉例說來,今年多瑙厄辛根音樂節中,瑞士作曲家派翠克・法蘭克(Patrick Frank)的《自由——烏托邦社群》die Eutopische Gesellschaft,是將裝置藝術、哲學討論與音樂表演結合起來的七小時馬拉松演出。

不過,一旦音樂演出著重劇場化甚至美術館化時,表演空間與觀眾模式,也會隨之演變。但空間變化是另一大課題,無法在此詳述,但可舉一例子是德國知名多媒體導演史文・拜亞(Sven Sören Beyer)於二○一三年重新詮釋卡格爾一九六五年作品《天體力學》Himmelsmechanik,演出是觀眾可以自由走動,隨意選擇觀賞內容 (某種程度更像展場了),音樂家也會隨著觀眾移動而改變表演位置的另一種演出方式。這種自由空間與觀眾參與形式,也是近年來從劇場流行過來的新趨勢。

至於古典樂的戶外現場演出,同樣受到流行音樂演唱會的影響,也變得更加巨大,更奢求華麗景觀,更向科技尋求新效果來吸引大量觀眾。如果以實際效果來看,古典樂可以搭配任何演出,舉凡煙火、機器裝置、飛行特技、動畫、電玩、水舞、動物表演、賽車、偶戲、舞蹈、高空特技、迷宮、浮空投影等,什麼都可以搭巴赫或菲利普.格拉斯,而且都蠻配的。

進入後MV時代 隨新時代觀眾感知模式而變化

這是一個後MV時代,人們早將有影像搭配的音樂視為自然,反之則否。如果去唱卡拉OK,螢幕沒有影像只有字幕,即使這不妨礙歌唱效果,這家店大概還是會倒閉。古典樂現場演奏轉向多媒體與劇場化(郎朗的誇張演奏也是某種劇場化),多少跟新時代觀眾的感知模式變化有關。若堅持只能閉著眼睛來聆聽音樂,如果是我來反駁,我會說,那你需要的,是更好品質的耳機或喇叭。

也因為處在後MV時代,新媒體技術所帶來的新演出空間,也很容易成為當代作曲家尋求突破的新天地。例如譚盾二○○八年的《第一號網路交響樂》The Internet Symphony No. 1,是設定在Youtube首演。但早在一九七八年,美國作曲家羅伯.艾戌里(Robert Ashley)的歌劇《美好生活》Perfect Lives,已考慮到要特別針對電影播出而創作。相信不久的將來,古典音樂會將會出現上面在演奏,下面需要一面滑手機的互動觀賞新模式。

不論你贊成或反對當前熱門的表演新趨勢,重點是作曲家或音樂家得依舊是演出的焦點主體,如果少了這個核心價值,那就不是古典音樂會,而是伴奏配樂而已。或許有些觀眾一開始是為了視覺噱頭來的,但若演出結束後,反而他們對音樂本身也產生了興趣,那麼當代古典樂的多媒體與劇場化,也不見得會是一種木馬屠城記。