北藝嚴選:海恩納.郭貝爾《每件發生了,還要發生的事》

2025/3/8~9 14:30

臺北表演藝術中心 大劇院

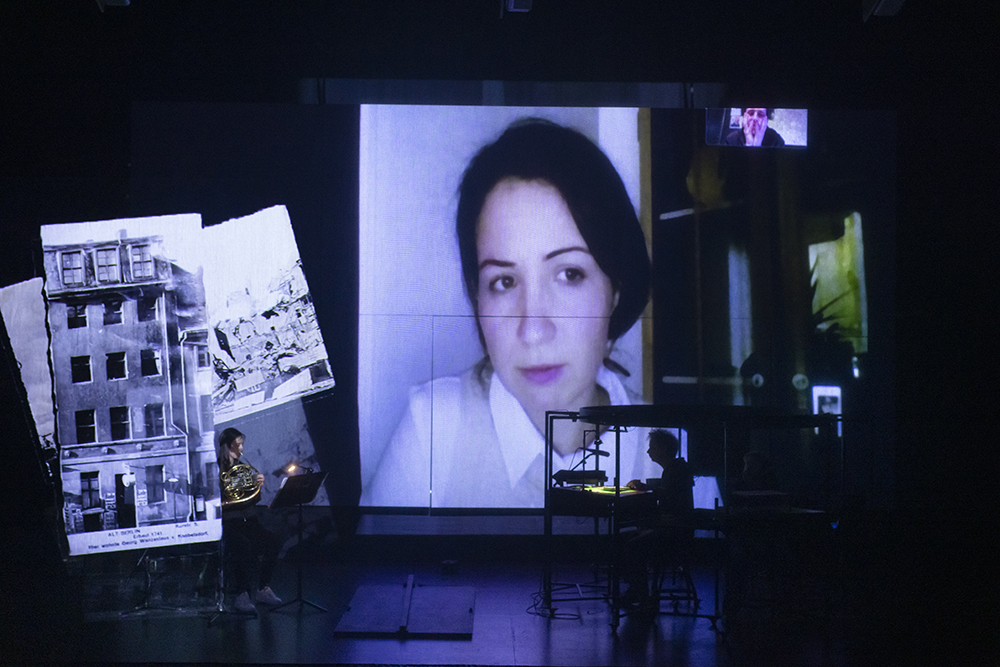

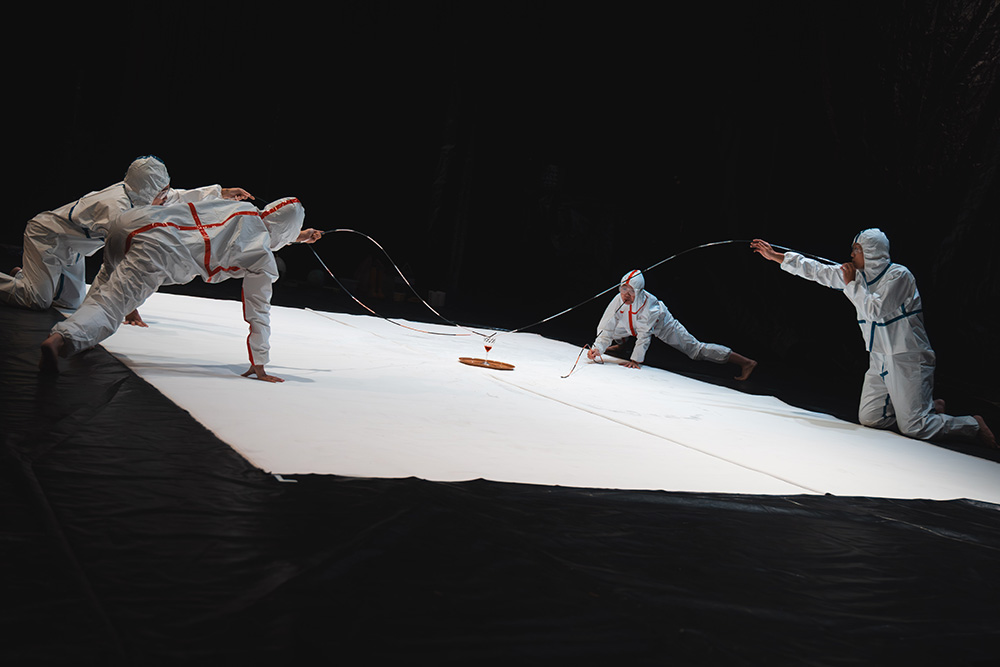

空曠舞台上,看似日常卻又被顛覆,在跨域合作之間產生奇異的火花,人物行動、聲響與裝置形成了畫面,語言、物件、象徵……一再推翻重整,在這種種元素之間,露出的縫隙讓觀眾自由填寫想像,謎樣的詩意充滿視聽感官——

即將來台演出的《每件發生了,還要發生的事》(Everything that happened and would happen),是享譽國際的作曲家╱劇場導演海恩納.郭貝爾(Heiner Goebbels)的音樂劇場作品。郭貝爾生於1952年,求學歷程攻讀社會學與音樂,早期為前衛爵士樂團Cassiber一員,其聲響作品(Hörspiel)不只傳達文本內容,更以音色和聲響創造氛圍的實驗型創作表現。他在現代音樂界與劇場界享有40年的盛名,2012年更成為易卜生獎(Den internasjonale Ibsenprisen)得主。他的創作超越了藝術框架,擴充了作曲的概念,「郭貝爾的劇場藝術旨在追尋另一種關於劇場性的夢想。」德國劇場學家漢斯.蒂斯.雷曼(Hans-Thies Lehmann)在其著作《後戲劇劇場》中如是說。