巡演對音樂家而言,不僅是技術的磨練,更是對整體默契與臨場應變的重大考驗。各地音樂廳在空間結構與殘響條件上的差異,往往深刻影響音樂的層次與呈現。指揮殷巴爾會依據場館的音響特性,細緻調整演奏細節,並透過彩排掌握廳內的聲音回饋。團員們也必須保持高度敏銳,在短時間內靈活調整速度與力度,以維持聲部間的平衡,讓每一場演出都臻於完美。

以下將介紹此次巡演所造訪的音樂廳,並依演出順序收錄TSO音樂家分享對音樂廳的的個人感受。期望隨著這些文字與照片,帶您一同展開一場紙上的音樂旅程。

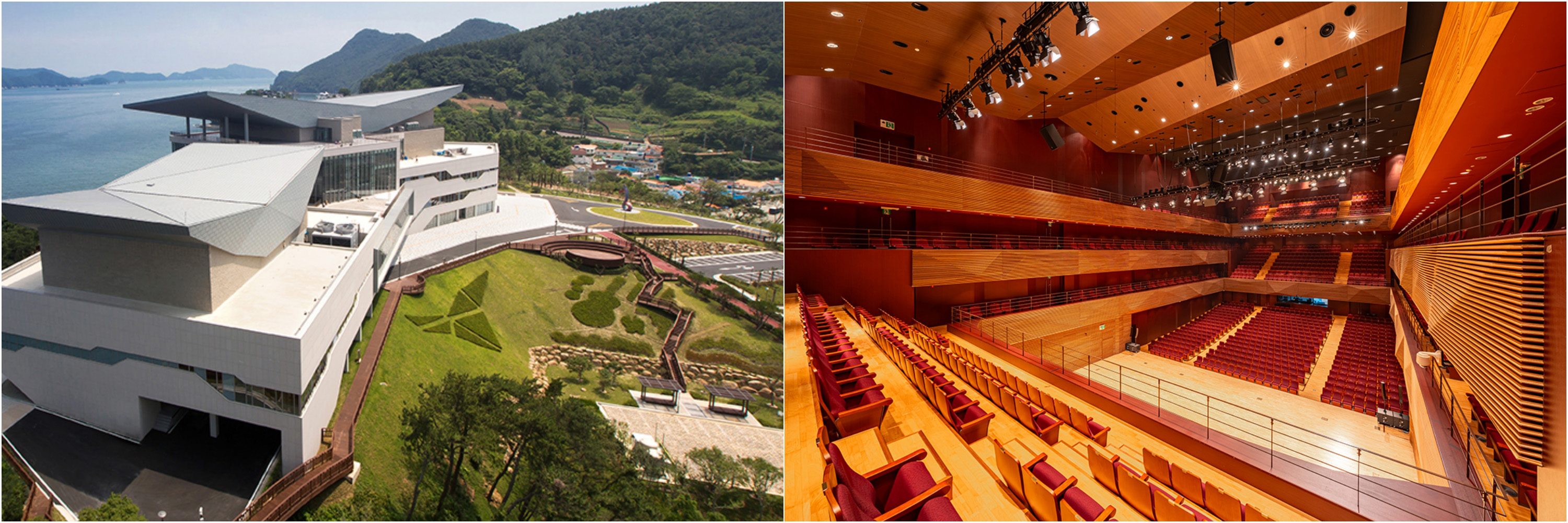

富川藝術中心音樂廳 Bucheon Arts Center (Concert Hall)

2023 年 5 月啟用,由英國專業設計與工程顧問公司 Arup 與南韓建築團隊 Haenglim Architecture & Engineering 建築工程及 DMP 共同合作設計。共有1445個座位,L-Acoustics K3 音響系統,結合鞋盒式及葡萄園式座位,擁有精密的聲學環境。適合舉辦古典管絃樂、爵士樂、世界音樂、歌劇和擴音演講活動。目前是富川愛樂樂團和富川市民合唱團的所在地。

胡庭瑄的聲音日記

我個人蠻喜歡富川音樂廳的葡萄園式設計。能在這樣的場地演奏感覺相當舒適。富川的聲響效果非常好,聲音被修飾得漂亮且立體,它既不會很乾,也不會太轟到都聽不清楚,我記得有團員彩排時在觀眾席聽,覺得閑樂的聲音很漂亮。整體來說,聲音很平均,每一個聲部我都能聽得很清楚。舞台的設計因為是葡萄園式,兩旁會漸進墊高像階梯一樣。以我們小提琴聲部為例,從第3排開始墊高,而後每一排又再往上墊高。這樣的設計對於後面的團員來說,看指揮的角度更清楚,也可以聽得更清楚聲部前面的聲音,而對我來說,我也能聽得非常清楚從後面傳來的聲音,這樣不會有平面的場地那種前後距離感的問題,使得整個聲部的聲音能更集中,各聲部之間能更容易聽到彼此,演奏出集中和立體的聲響。我認為富川這場演出,是我參加的日韓巡演5場演出中,最好的一場,讓我感覺很棒、很喜歡。(口述/胡庭瑄,臺北市立交響樂團助理首席;文字/李秋玫)

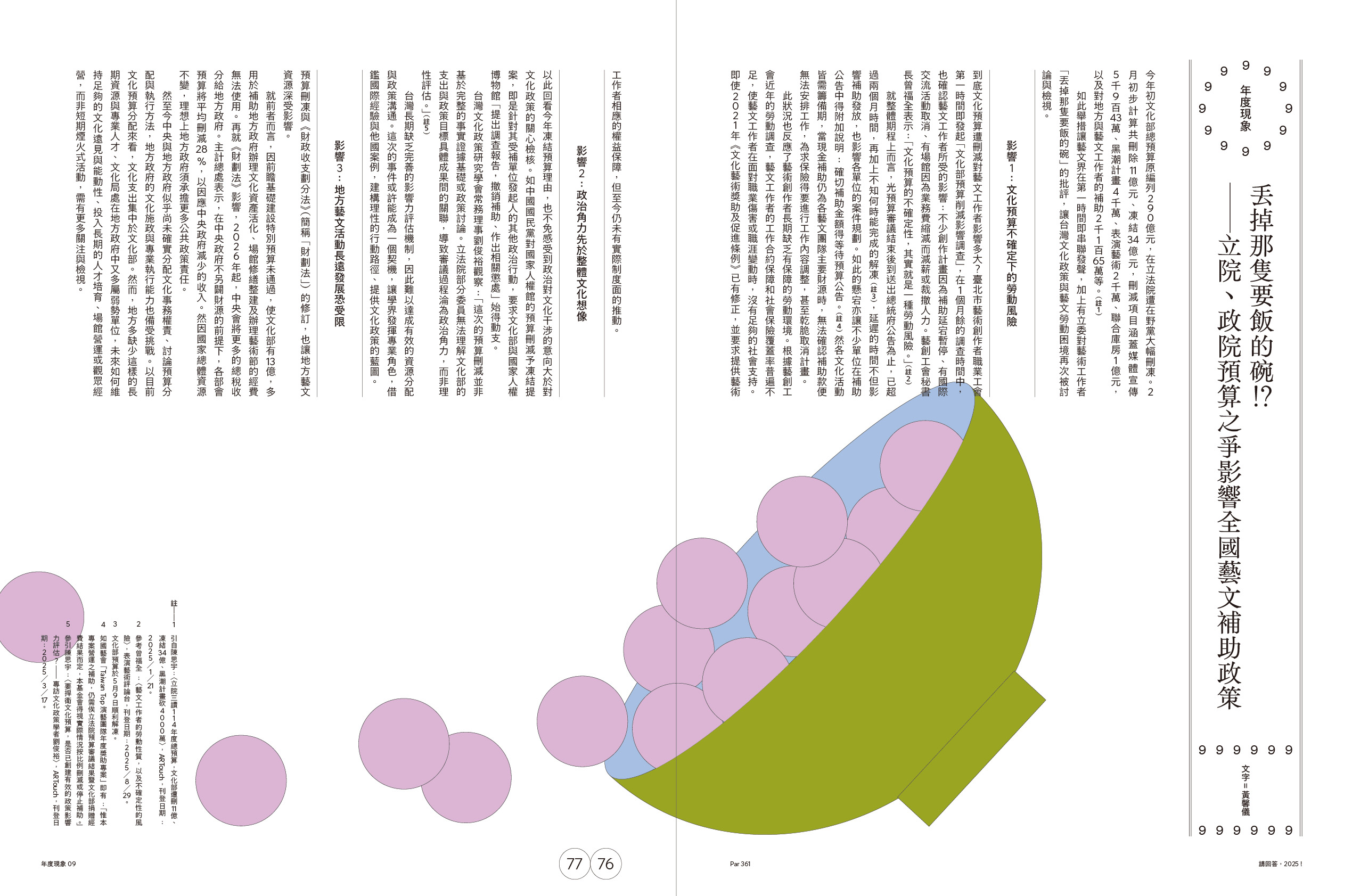

統營音樂廳 Tongyeong Concert Hall

統營國際音樂節及尹伊桑音樂比賽(Isang Yun Competition)舉辦場地。2002 年為了致敬音樂家尹伊桑創立了「統營國際音樂節」(Tongyeong International Musical Festival),遂成為亞洲最重要、最具影響力的音樂節之一,德國《法蘭克福匯報》(Frankfurter Allgemeine Zeitung)更稱其為「亞洲的薩爾茲堡音樂節」。2015 年獲聯合國教科文組織指定為音樂創意城市。值得一提的是TSO候任首席指揮亞歷山大.里柏瑞契(Alexander Liebreich)2011年曾擔任韓國統營國際音樂節首位歐洲藝術總監。

詹書婷的聲音日記

我在統營音樂廳的演出經驗非常好。這座音樂廳的聲響極為清晰、殘響適中,整體音色十分潤澤,拉奏時感覺也相對省力。統營音樂廳最大的特色是聲音的即時回饋,樂團的聲響反彈速度極快,幾乎能立刻聽到整體效果。各聲部之間的細節也能清楚辨識,讓樂團更容易達成一致的音響融合。

場地結構採傳統的「鞋盒式」設計,我認為這種傳統的鞋盒式比較有包覆感、比較安全,也比較習慣。因為統營是拉長型的,深度沒那麼深,所以我們樂團同事們,例如大提琴與管樂感覺很靠近。舞台下方與牆面多以木質材料建構,或許這也是音響優異的重要原因之一。

觀眾席距離舞台很近,第一排幾乎就在我們大提琴的腳邊。值得一提的是,指揮在統營場的速度明顯比其他場次快,特別是第三與第五樂章,我推測這是因為他感受到這個廳的聲音反應極佳,因此能以更敏捷的節奏帶出音樂的張力。(口述/詹書婷,臺北市立交響樂團大提琴演奏家;文字/李秋玫)