2025年3月,鍾喬應亞洲民眾戲劇節協會(Asian Council for People’s Culture)創辦人莫昭如以「民眾戲劇」的號召,率差事劇團、釜山空間劇場、ART GROUP C,以及日本魔幻大提琴師坂本弘道的《告別——到南方去》製作團隊,前往尼泊爾加德滿都(Kathmandu),參與亞洲民眾戲劇節協會主辦的「國際民眾戲劇節」(International People Theatre Festival,IPTF)(註1)。此行不僅重返1990年代曾與「南方」劇場夥伴並肩奮戰的歷史現場,更在現今的後冷戰時代,於互為主體的狀態中,持續探尋左翼文化相互參照與串連的可能。回首這段歷程,自「亞洲民眾戲劇:訓練者之訓練工作坊」(Asian People Theatre: Trainers Training Workshop,下稱「訓練工作坊」)在南韓首爾舉辦以來,至今恰逢35周年。

對新加坡戲劇盒(Drama Box)創辦人郭慶亮而言,這是他首次親身參與這類以亞際(inter-Asia)社會文化串聯為核心,旨在交換第三世界文化工作經驗、並深入庶民生活現場的藝術生產;新加坡也因此首次被納入此類亞際民眾戲劇匯演的脈絡。事實上,他早已在新加坡長年累積與民眾戲劇理念契合的創作實踐,並透過「被壓迫者詩學」(Poetics of the Oppressed)(註2)與參與式戲劇美學等方法,嘗試在國家為本位的體制之外,開拓一個能與政治部署協商並抗衡,同時回應當代社會議題的創作形式。其中,郭慶亮在今(2025)年IPTF的獨角戲製作《6 Micro Lectures on Genocide》,由6位劇作家聯合撰寫,這部作品懷抱著對第三世界的民眾關懷,透過演員個體的肉身表述,反映加薩(Gaza)居民所面臨的種族屠殺與暴力處境。

本文將透過兩位劇場實踐者跨世代、跨地域的對話,並以此次尼泊爾匯演與過往的民眾戲劇實踐案例為出發點,思索亞際民眾戲劇如何能展現其在當局文化治理介入下持續變動的能動性。同時,亦將探討不同亞洲地域在觀演關係、表演語彙與文化治理上的差異及共振。透過鍾喬的觀察與世代間的回望,本文將思索民眾戲劇如何在當代亞洲覓尋批判語言與主體性的可能;同時,也將從戲劇盒及新加坡華語戲劇的脈絡切入,重新省思亞際劇場行動中的在地實踐與未來可能。

緣起:鍾喬與亞洲民眾劇場的相繫

1980年代末,全球局勢劇烈動盪:柏林圍牆倒塌、蘇聯解體,中國也逐步鬆動其以集體主義為核心的政治路線。在這個告別革命、全面轉向全球資本主義秩序的歷史轉折中,曾懷抱左翼理想的知識分子與行動者,連同他們所承載的歷史記憶與政治信念,逐漸被主流社會邊緣化甚或遺忘。面對後革命年代的來臨,曾在《人間》進行報導工作的鍾喬,啟動反思劇場作為文化行動的可能性,如何透過劇場,在社會變革的探索中發起新的倡議:「正是在這樣的時刻,創造文化變革的契機顯得格外迫切。」

1989年《人間》雜誌停刊後,鍾喬在陳映真的引薦下,於1990年前往南韓,參與為期40天的劇場訓練工作坊。期間,他不僅結識了香港安那其主義者(anarchism)莫昭如,更與來自孟加拉、尼泊爾、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、香港、台灣、南韓與澳洲等近20位來自亞太區域的民眾劇場工作者,共同構築起初步的跨國文化行動連帶網絡。

鍾喬認為,儘管風起雲湧的變革年代似已走入歷史,但這並不意味著文化行動的潛能就此失效,更不應因「歷史終結論」的宣告而被輕易放棄戲劇作為「革命的預演」。當時,左翼文化陣營積極試圖召喚第三世界「萬隆會議」的精神與主張,企望在新自由主義浪潮洶湧之際,重建跨地域的橫向連結與文化實踐,以回應弱勢民族在西方新帝國主義、文化霸權、經濟殖民與全球資本分工體系中所面對的種種困境。這也開啟了一連串以亞際民族與民眾為中心、透過推動社會改造的文化行動,包括三次《亞洲的吶喊》(Cry of Asia,1989、1995、1998)匯演、莫昭如策劃的「第一屆亞洲民眾戲劇節:獨腳戲匯演與工作坊」(1992),以及《大風吹》(1994)亞洲巡迴演出等一系列重要計畫。

註:

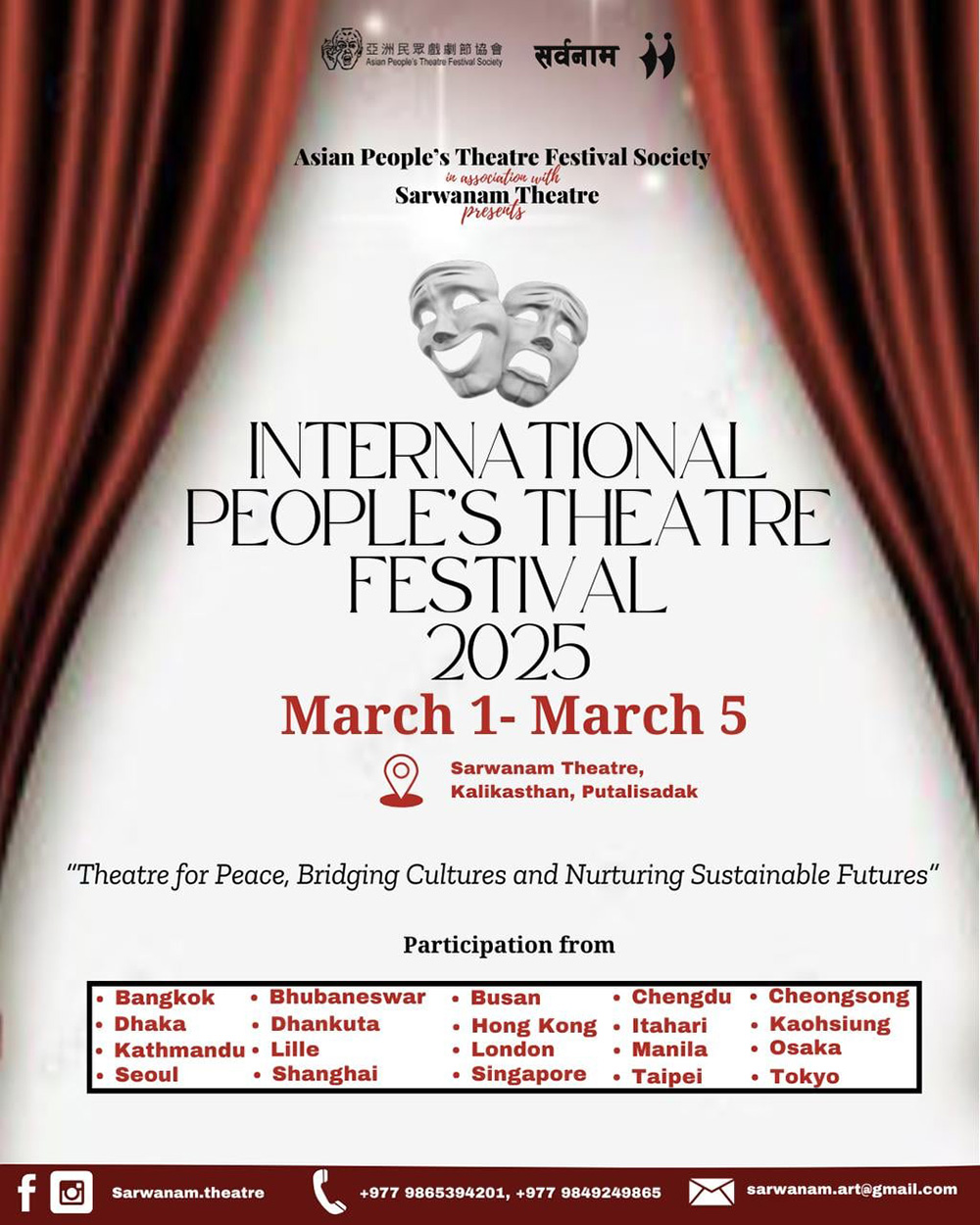

- 由亞洲民眾戲劇節協會主辦、沙瓦南劇團(Sarwanam Theatre)協辦的 「2025國際民眾戲劇節」 於3月1日至5日舉行,為期5天。本屆以「為了和平的劇場:連結文化,培育永續未來」為主題,回應全球化衝擊、戰火蔓延與氣候危機日益加劇的當代處境,堅定捍衛文化的連結與多樣性。此次盛會匯聚來自亞洲各地10餘個重要劇團,包括台灣差事劇團、尼泊爾沙瓦南劇團、孟加拉Aranyak Natyadal、巴基斯坦今天劇場(Ajoka)、上海草台班、南韓木雞肢體實驗室(Namoodak Movement Laboratory)、新加坡戲劇盒(Drama Box)等,共同編織出一張橫跨國界的民眾戲劇交流網絡與文化匯演平台,其中多數劇團以獨角戲形式呈現演出。

- 「被壓迫者詩學」是奧古斯都.波瓦(Augusto Boal)提出的核心理念。此一思想深受南美洲的解放運動思潮、解放神學,以及教育學者保羅.弗雷勒(Paulo Freire)《受壓迫者教育學》(Pedagogia do Oprimido)中解放行動論的影響;波瓦也因此在其流亡期間,發展出被壓迫者劇場(Teatro do Oprimido)、論壇劇場(Teatro Fórum)等多種破除既有觀演關係的實踐形式。

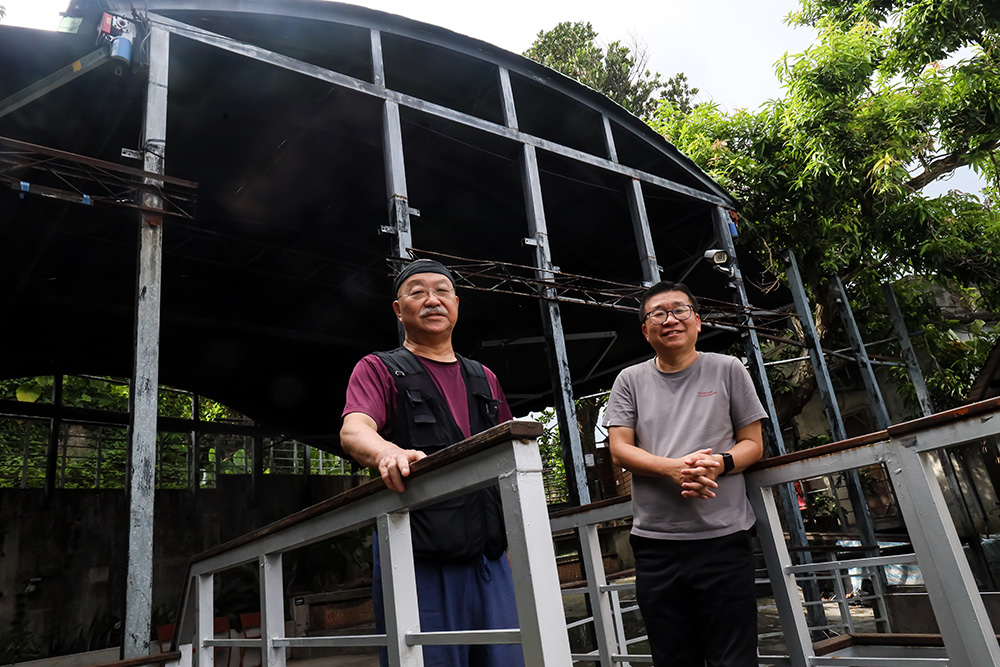

鍾喬

1980年代初期研讀戲劇,受陳映真啟蒙,建構左翼國際觀與藝術觀。1986年投身底層寫作,連結藝術勞作與庶民生活。1989年從亞洲第三世界展開民眾戲劇文化行動,1996年組成劇團,巡演兩岸及亞洲,推動民眾戲劇串聯。鍾喬將創作性與社會實踐的民眾戲劇區分,強調創作深入核心,實踐則將身體與意識還原給社區民眾。他具備30逾年劇場實務、寫作及文化論述經驗,並獲2017年台北市第21屆文化獎。

郭慶亮

新加坡「戲劇盒」創辦人,亦是華人地區最早推動論壇劇場的重要先鋒之一。自2000年起,他持續與劇團探索論壇劇場的多種可能性,並促成論壇劇場在新加坡「解禁」。郭慶亮的實踐橫跨應用劇場、社會參與藝術與專業劇場領域;2016至2018年期間,他獲選為新加坡官委國會議員,成為藝術界發聲的代表;2022年,榮獲新加坡最高榮譽「新加坡文化獎」;2024年,則獲頒國立臺南大學榮譽博士,至今仍持續創作不輟。