林韶安

-

話題追蹤 Follow-ups

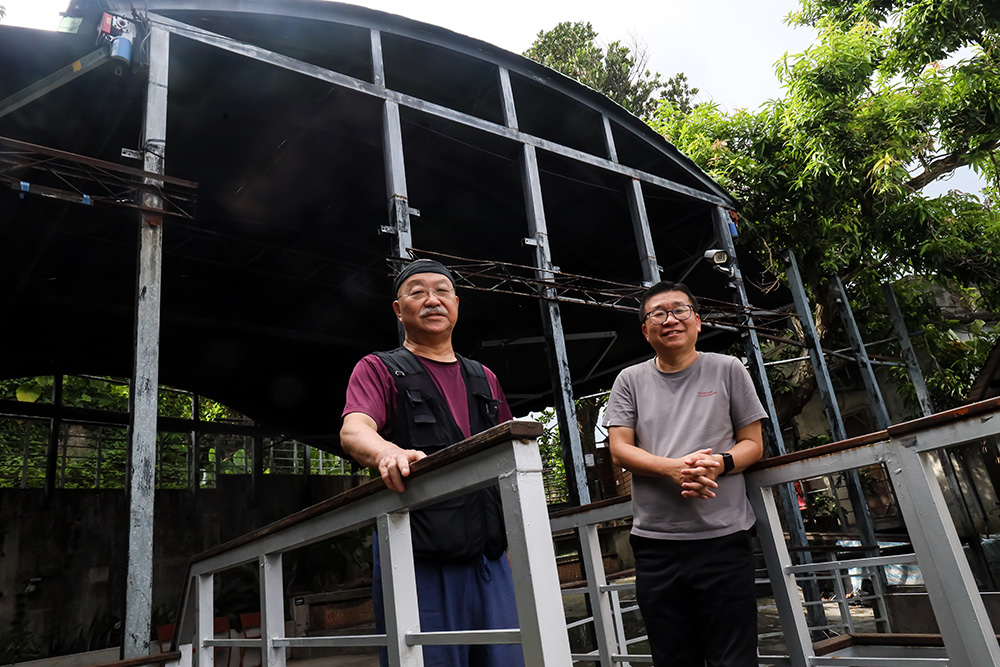

話題追蹤 Follow-ups鍾喬X郭慶亮 在邊界相遇

2025年3月,鍾喬應亞洲民眾戲劇節協會(Asian Council for Peoples Culture)創辦人莫昭如以「民眾戲劇」的號召,率差事劇團、釜山空間劇場、ART GROUP C,以及日本魔幻大提琴師坂本弘道的《告別到南方去》製作團隊,前往尼泊爾加德滿都(Kathmandu),參與亞洲民眾戲劇節協會主辦的「國際民眾戲劇節」(International People Theatre Festival,IPTF)(註1)。此行不僅重返1990年代曾與「南方」劇場夥伴並肩奮戰的歷史現場,更在現今的後冷戰時代,於互為主體的狀態中,持續探尋左翼文化相互參照與串連的可能。回首這段歷程,自「亞洲民眾戲劇:訓練者之訓練工作坊」(Asian People Theatre: Trainers Training Workshop,下稱「訓練工作坊」)在南韓首爾舉辦以來,至今恰逢35周年。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups鍾喬X郭慶亮 在邊界相遇

斷連:新加坡民眾戲劇的缺席 儘管亞洲民眾戲劇的連帶網絡自1990年代逐步擴展,新加坡的身影卻始終缺席,這一直是郭慶亮心中的一道困惑。對此,鍾喬坦言,當年曾與菲律賓亞洲民眾文化協會(Asian Council for Peoples Culture,下稱ACPC)的導演Al Santos期待邀請由郭寶崑率領的實踐話劇團參與。然而,考量新加坡政治環境的敏感性,尤其郭寶崑曾於1976年在人民行動黨的左翼清洗行動中,因《內部安全法》與一大批華語劇場工作者一同遭拘禁,這使鍾喬與ACPC選擇審慎以對,最終錯失了促成這場交流的契機。 回溯新加坡華語劇場的發展脈絡,不難看出其與政治壓迫歷史之間的糾葛。自中國五四運動以來,左翼進步思想長期影響本地劇場風氣,尤其華語戲劇作品最為鮮明。儘管新加坡作為冷戰反共陣營的一支,戲劇卻仍積極介入底層的社會運動,不僅回應時代處境、批判時局,也深化了劇場作為公共論述平台與政治動員的社會功能。然而,隨著新加坡政府對華語文化與馬克思主義思潮的打壓日趨強硬,劇場的公共性逐漸被噤聲,曾經強而有力的政治表述空間亦被大幅限縮。甚至在1994年,論壇劇場方法曾被視為危害公共秩序的藝術形式而不予補助;直到2003年,經由郭慶亮與戲劇盒的協商,才最終促使其正式「解禁」。 長期以來,新加坡的文化治理模式與其全面推動的資本主義國家發展戰略緊密相扣。英語主導的語言政策、以商業效益為核心的藝術價值體系,使得英語及市場導向的戲劇作品逐漸成為舞台主流,更體現於藝術審查制度以及對藝術社會功能的界定與收編之中。這包含新加坡為向高度發達城市看齊,於2000年頒布<a href="https://par.npac-ntch.org/tw/article/doc/D99EPH3LJI" target="_bla

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus在危機中堅持想像:德國劇場如何面對文化預算縮減

自19世紀以來,德國劇場制度便以穩定的公共資源配置與多層級補助架構著稱,支撐起從城市劇場到獨立團體的豐沛生態。這套建立於「文化作為公共責任」之上的體系,過去數十年幾乎未曾動搖。然而,隨著2023年起軍事支出上升與聯邦預算收緊,各地文化預算接連縮減,儘管補助結構尚未全面崩解,現場已可見策略調整與資源重分配的跡象。 本專題的前兩篇報導已探討德國的補助制度與獨立劇場現況,本文則專訪德勒斯登赫勒勞歐洲藝術中心(HELLERAU European Centre for the Arts,以下簡稱赫勒勞)的節目部經理安德烈.夏倫貝格(Andr Schallenberg),分享他對制度變化與劇場公共角色的觀察,也探討赫勒勞作為同時具備歷史背景、國際策展能量與社區實踐的場館,如何在資源受限下重新校準策略、重構合作關係。 預算緊縮的當下:不均勻、尚未全面浮現的風暴 受訪之時,夏倫貝格表示預算縮減目前仍是個敏感議題,並且牽涉多個層面。就他的觀察而言,由於預算縮減才剛開始實施,影響程度尚未明朗。因文化預算因德國聯邦制而由城市與邦政府主導,不同劇場面臨截然不同的處境。例如漢堡目前幾乎未受影響,但德勒斯登的州立劇院已宣布終止支持歐洲新銳劇場導演的年度展演平台「快轉戲劇節」(Fast Forward Festival),成為首波可見的削減徵兆之一。 另一個層面則是由於全球通貨膨脹,預算限制迫使愈來愈多場館將節目製作預算轉向應付基礎營運開銷。夏倫貝格說明,「比如在德勒斯登,文化預算的總額其實比前一年略高,但我們必須花更多錢支付能源與人力支出,能留給創作的資源自然就變少了。」這樣的緊縮並不完全是單一政治因素,而是由於疫情期間大規模的公共支出,戰爭所帶來的難民安置需求,以及各級政府為填補財政缺口所做的結構調整,皆影響了文化部門的資源流向。 儘管整體崩解尚未出現,但基層文化機構已開始感受到壓力。未來隨著各地政府持續調整財政優先順序,劇場營運將面臨更多不確定性。

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus林韶安:以照片留下真實,彌補失落的曾經

約莫是國小五、六年時,林韶安拿著家裡的傻瓜相機四處拍攝,「當時多是用來記錄我身邊很重要的人。」林韶安說,年幼時的無意之舉,其實已預告了日後她對於人像攝影的流連往返。 大學投入大眾傳播專業,更加留心於每一張照片所傳達的資訊情感,「例如看到世界新聞大獎的得獎照片,就會覺得很不可思議,竟然可以把人拍成這成這樣?好像自己會整個被吸進去一樣。」林韶安說。隨著年紀愈長,她對於人像攝影的著迷更加深厚,好像是強烈地意識到,終有一天所見之景將隨時光流逝,唯有當下的攝影能夠稍微彌補一些遺憾,使重要的回憶有個憑據來記得。 一張照片就占滿報紙頭版 千禧年前後,報紙新聞仍是台灣媒體的主力之一,林韶安對於媒體的認識也大概是從那幾年開始累積起來。「以前的報紙圖文非常有力量,一張照片就有可能占據整個頭版版面。那時候看了真的會覺得攝影好厲害,一張照片就可以傳達這麼多資訊。」她說,並從而開始轉入攝影這條路。 不過,捕捉畫面的能力是一回事,要「上哪兒找素材」又是另外一回事。新聞攝影,需要敏銳地去感知到現場的能量流動,並在此盤旋等待。 「我還記得我第一次報社實習工作,恰好是7月左右,就碰到高中生大考,所以我連續3天都去考場那邊繞。」 林韶安回憶,她現在還記得,那時候她捕捉到其中一張照片是這樣的:待所有考試終於落幕的第3天,她人在師大附中,高三生從考場走出,興奮地互相潑水、彼此擁抱,發了瘋似地慶祝考後的激動。「當時拍到那張,我就隱約能夠理解為什麼每次大考中就有攝影在這邊等,因為這一刻高昂的情緒,真的能夠讓攝影師獲取一些什麼。」 林韶安把話說得很含蓄,她口中攝影師所獲取的「什麼」,好像也常常將她拉入每一個鏡頭聚焦的靈魂之中,隨之一同悲喜一同歡騰。當自己也深深投入在現場的情緒以後,「即便是拍攝很簡單的人像,都會感到心動。」她說。 至於後來是如何轉入表演藝術圈拍攝的?那又是另一個故事。

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus關於攝影,林韶安還想說的是……

我還記得剛接案時,有次要做一場人物專訪的攝影,拍攝對象就是林懷民老師。那大概是2010年前後的事情?我跟著文字記者到場,林老師一坐下來就說:「我們聊聊天就好。」其實林老師自己一個人滔滔不絕就能講一小時,而原先列出來的採訪大綱,好像也已經在網路上有相似的談話,所以他就先將主導權放在自己身上,看能不能再多給記者一點東西。總之,我看到這一幕就被嚇到,他本來就氣場強大,要拍出新意不容易,但現場就是個中規中矩的會議室,我一直害怕沒辦法拍好,當天在那種氣氛下結束了後來,我一直惦記著此事,總覺得沒有真正捕捉到林老師的精神。所幸日後在一場雲門的記者會上,再次有機會與老師相遇,捕捉到一張他說話的照片,事後雲門公關跟我說老師很喜歡那張照片,有抓到他的神韻。從事攝影,我覺得最讓人安心的,大概就是這句話了吧?

-

焦點專題 Focus 市場觀察與國際交流

焦點專題 Focus 市場觀察與國際交流我的票,要賣給誰?

表演藝術團體最想要知道的答案是:該怎麼做才能夠把票賣完? 在台灣現行表演藝術團體的營收仍是以補助與贊助為大宗的產業環境下,提高票房收入、接觸到潛在的付費觀眾,對一個團隊或藝術創作的未來發展有著重要影響。 在表演藝術聯盟(下稱表盟)為11月「表演藝術文化論壇」於8月舉辦的系列前導共讀會中,請專家學者與資深產業工作者針對特定議題細節整理現有數據與資料,進行深度分析。本文側記第6場共讀會「表演藝術相關調查資料與趨勢分享」,由陽明交通大學統計學研究所副教授高竹嵐,與台灣經濟研究院文化產業組副研究員賴逸芳共同主講,藉由售票與文化產業相關數據,速寫當今表演藝術市場的輪廓。

-

焦點專題 Focus 市場觀察與國際交流

焦點專題 Focus 市場觀察與國際交流集思廣益,找出召喚青年觀眾的「吸星大法」

本文側記第7場共讀會〈表演藝術需要什麼樣的實證資料〉,由故事工場創辦人林佳鋒與活性界面製作創辦人陳午明分享劇團經營者觀點,以實際第一手接觸觀眾的行銷經驗,探尋擴大表演藝術市場的可能。 藝術不必然要好賣 林佳鋒與陳午明兩位表演團體營運者都深感疫情過後表演藝術在行銷上的無力。網路與社群軟體廣告不得不持續投放,成效卻不如以往,就結果觀察,走回傳統派報、發傳單、打電話等與觀眾實體接觸的手段更加有效;在會員經營上,擁有30多年劇場資歷的林佳鋒發現,資深劇團的忠實觀眾年齡層隨著時間不斷提高,而眼看沒有足夠大量的年輕觀眾接棒進場,政府對於刺激年輕世代接觸藝文所發放的「文化幣」卻每年都有餘額,因此要如何爭取到青年觀眾的注意,是表團需要集思廣益的事情。 回看統計數據,林佳鋒認為,現存統計資料裡的觀眾參與數量,無法清楚劃分免費參與的觀眾與實際購票的觀眾樣貌,雖然支持藝術走入偏鄉區域,擴散藝文種子,但大量在有消費能力的城市裡舉辦免費演出,無法刺激購票之外,也養成大眾期待看免費演出的心理。他建議政府或許能夠嘗試補貼票房政策,讓消費者先以較低的成本進場,再因為喜歡這樣的藝術形式與活動,而增加後續購買意願。 陳午明認同這樣的建議,也認為可參考總統大選「過門檻」的補貼方法,當節目售票超過一定百分比,每一票便能獲得一定的補貼額,或許能對觀眾與製作方都有些幫助。而在長銷型劇場開出紅盤的陳午明,對綁住鐵粉用心良苦,除了成立私密小社群,不定期提供購票優惠,也提供不少粉絲福利,抓緊老觀眾的心。他觀察到,相較於其他產業,劇場的市場樣貌多年來沒有太大的改變,但戲卻愈來愈多,以上海為例,台灣總人口2300萬人,上海則約2600萬人;上海1個月的表演藝術演出約有120檔,而台灣光就OPENTIX單一售票平台上,1個月就將近有400檔的演出。若市場沒有擴大,再多的行銷也無法看到顯著的成效。 但面對眼前數據,他也提出另一種思考:大部分創作者都是帶著理想入行,因此即使知道可能的市場傾向,在面臨決策時,仍希望順從自己的心之所向。藝術產業的體質本來就該多元紛呈,只是台灣因為商業劇場的占比太少,因此單就票房的數據統計結果,似乎對消費者需求不太在意,但藝術並非全然為了消費者而存在。 <stro

-

焦點專題 Focus 市場觀察與國際交流

焦點專題 Focus 市場觀察與國際交流準備具足跨上國際 作品就是最好的名片

第8場共讀會〈表演藝術的國際化問題與推動策略〉由前任兩廳院總監、資深獨立策展人李惠美主持,講者為曾駐美國紐約臺北文化中心10年,現任臺中國家歌劇院副總監鄢繼嬪,以及台灣重要科技與跨界創作者繼編舞家黃翊,藉由外館、場館與藝術家多方視角,分享國際交流現場的各種眉角。本篇同時也藉人才話題延伸,記錄11月表演藝術文化論壇中,國立臺北藝術大學研發長于國華對於台灣表演藝術領域職場的觀察。 做好準備,擁抱機會 鄢繼嬪將表演藝術領域裡的國際交流由細而廣分為4個層面:藝術家個人、表演藝術團隊、場館與專業行政法人、文化部交流司與其海外轄下單位。文化部主要提供經費補助與執行文化外交政策,場館機構則是加入國際性組織,進行節目策展/邀演/共製,或是議題性的合作,而對於表團與藝術家來說,除了海外巡演與邀演外,在PAM、TPAM、AAPPAC、ISPA等國際市場展會開拓人脈與視野、掌握趨勢,也是投資未來的一步棋。

-

焦點專題 Focus 概述

焦點專題 Focus 概述把脈表演藝術生態 探尋政策調整方向

表演藝術聯盟(下稱表盟)於2024年11月4日,假國家戲劇院大廳舉辦全日的「2024表演藝術文化論壇」,邀請表演藝術各界資深從業人士,匯集產業多方視角觀點,期待能在文化部每4年舉辦一次、即將於2025年再度辦理的「全國文化論壇會議」開議前,提供業界實際的需求與建議。 為了能在一日的論壇中對焦討論包含政策、場館、團隊經營者、中介組織與人才培育等方方面面的問題,表盟提早於今年8月舉辦一系列前導共讀會,深入探討8個子題:〈表演藝術政策的補助與資源分配〉、〈行政法人制度總論與制度現況摘要〉、〈中央行政法人運作實務與現況〉、〈地方行政法人運作實務與現況〉、〈表演藝術場館發展回顧從活化、媒合、營運升級到中介想像〉、〈表演藝術相關調查資料與趨勢分享〉、〈表演藝術需要什麼樣的實證資料〉與〈表演藝術的國際化問題與推動策略〉,濃縮後成為11月論壇討論重點。分享人包含場館主事者、相關學界人士、表演藝術團體經營者與創作者等,採線上與實體共同進行。8場共讀會中的提問與回應踴躍豐富,足見表演藝術界對於現行產業情況有不少希望調整的實質建議。

-

焦點專題 Focus 生態現況與行政法人制度20周年回顧

焦點專題 Focus 生態現況與行政法人制度20周年回顧法人化是過程,不是結果

今年適逢台灣文化行政法人20周年,本文側記表盟共讀會中關於行政法人制度與實務上的第二場與第三場〈行政法人制度總論與制度現況摘要〉與〈中央行政法人運作實務與現況〉,講者邀請臺北市立大學社會及公共事務學系副教授暨《文化類行政法人的運作、發展及政策建議》研究協同主持人李天申,以及同樣參與《文化類行政法人的運作、發展及政策建議》研究的臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所博士候選人王信允,與現任國家兩廳院藝術總監劉怡汝,從制度設計的理想面,到目前實行上面對的問題,進行雙向剖析。 行政法人是什麼? 李天申由大眾對行政法人的誤解著眼,說明行政法人基本定義。台灣行政法人的出現,是2002年推動行政院的組織改造時,參考英國與日本在政府與民間之間設立中介組織的概念,依據需求制定符合台灣版本的《行政法人法》。「行政法人」指的是國家和地方自治團體之外,由中央主管機關為了執行特定公共事務,依法所設立的公法人。台灣現行公法人分成3種類型:第一種類型是國家,國際上,國家代表一個公法人;第2種類型是地方自治團體,如台北市,有其行政機關和立法機關;第3種類型的公法人就是行政法人。 根據《行政法人法》第2條規定,成立行政法人必須同時符合3個條件:第一,具有專業需求,或需要強化成本效益與經營效能;第二,具有不適合由政府機關推動,也不適合交給民間來辦的特質;第三,公權力行使程度不能太高。因此往往出現在專業度高、發展事關公眾利益的文化、科技、研究與醫療等領域。 目前台灣的行政法人依不同層級的主管機關,分為中央行政法人與地方行政法人。中央層級的文化類行政法人有3個,包括2014年整併台灣行政法人元老2004年成立的國立中正文化中心的「國家表演藝術中心」、文化內容策進院、國家電影及視聽文化中心,其他類別如國防部有中科院,科技部有國家災害防救科技中心與太空中心,教育部有國家運動訓練中心與國家運動科學中心等等;地方行政法人則自2017年開始大量出現,如臺北流行音樂中心、臺北表演藝術中心、臺南市立美術館、苗北藝文中心、高雄市立圖書館、即將成立的新北市美術館、未來可能設立法人的桃園市美術館等等。 綜觀台灣行政法人施行特色,定位在融合政府機關、民間

-

焦點專題 Focus 生態現況與行政法人制度20周年回顧

焦點專題 Focus 生態現況與行政法人制度20周年回顧藝術不必營利,信任為制度之本

在以兩廳院為例討論文化類的中央行政法人概要後,第4場共讀會〈地方行政法人運作實務與現況〉邀請兩位文化類的地方行政法人代表苗北藝文中心藝術總監林佳瑩,及甫卸任臺北表演藝術中心執行長、現任臺北表演藝術中心董事王孟超分享觀點,引言人則由前任兩廳院總監、資深獨立策展人李惠美擔綱,李惠美也在接下來的第5場共讀會〈表演藝術場館發展回顧從活化、媒合、營運升級到中介想像〉中,由台灣場館與中介組織狀況,討論更加深遠的藝術存在意義問題,並透過比較同期鄰近香港的藝文單位經營狀況,作為台灣藝文場館經營參考。 硬體先行vs.軟體先行 台灣現有的地方藝文場館大多仍依靠公部門資金挹注,可分為直接由縣市政府營運的文化中心,以及制度上較有彈性、專為表演藝術規劃設置的地方行政法人兩類。與台灣藝文公私單位合作經驗豐富的李惠美整理,全台文化中心大致為1980年十二項建設時興建,隸屬於教育部管轄,直至1999年內政部頒發地方制度法,縣市文化局出現,文化中心才脫離教育體系。在先有場館後導入節目的思維下,地方文化中心與行政法人有明顯的任務差異,營運方式視為公務單位,館內與表演團體合作或購置財產仍使用標案或採購法、組織分類單純、預算多以一年期為限、人力配置極簡,團隊進場後許多工作都需要自行處理。 地方行政法人的出現初衷是希望能在尊重藝術專業上,對法規與行政事務加以鬆綁。但就許多第一線執行經驗來看,無論是什麼樣的制度與遊戲規則,場館與公機關相關人員之間的信任關係,仍是場館經營最關鍵的一環。以苗北藝文中心與臺北表演藝術中心的分享論之,雖然同屬地方行政法人,但兩者在行政法人的文化治理經驗上卻截然不同。

-

話題追蹤 Follow-ups 「愛國東小聚場」講座側記

話題追蹤 Follow-ups 「愛國東小聚場」講座側記當劇場遇上魔術,打開故事的可能

「愛國東小聚場」系列講座是由國家兩廳院的駐館藝術家協助規劃,希望透過交流活動,探索創作者未來合作的可能。於9月10日舉行的這場講座,主題為「用魔術說的故事探索魔術在劇場中的敘事手法」,透過劇作家吳明倫與魔術師林陸傑的對談,深入探討魔術與劇場結合的創作可能。

-

話題追蹤 Follow-ups 「愛國東小聚場」講座側記

話題追蹤 Follow-ups 「愛國東小聚場」講座側記當魔術遇上劇場,轉動說故事魔法

林陸傑表示,自己從小就熱愛小說,而這也對其創作產生重要影響。他認為小說能夠讓人切換到不同時空,進行虛構想像,這對劇場和魔術的創作都相當重要。但許多魔術表演往往流於公式化的對話,可能缺乏意義,這對他而言是一件可惜的事。 小說中的魔術:創作靈感的來源 他特別提到,日本作家芥川龍之介在一本小說描述了他去印度遇到一位小夥子為他變魔術的情景,而在一百年後的林陸傑,因為流浪者計畫到印度時,也親眼見到這個魔術。這段經歷對他而言極具魅力,促使他開始深入挖掘台灣小說家們對魔術的描寫,這也轉化為他未來創作的養分。 吳明倫則分享張國立的小說《金陵福:史上第二偉大的魔術師》,書中探討魔術與歷史的關係,揭示義和團對於刀槍不入的誤解,實際上是一種魔術的表現。她近期也閱讀了東野圭吾的作品,描述了一位退休魔術師如何利用魔術技巧解決謀殺案,用獨特視角描寫魔術師。藉由小說運用不同角度去塑造魔術師,這樣的創新思維能夠突破我們原先對於魔術的想像,讓人重新思考魔術的多樣性。 吳明益小說《天橋上的魔術師》中所捕捉有關光華商場魔術師的想像,讓林陸傑感到有趣也深受啟發,他希望將這份魔幻力量透過真實對白傳達給觀眾,讓人體會到魔術的魅力,從而有了與吳明倫再次合作的作品林陸傑《年少時光》 feat.吳明倫《十殿》。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups倒著走向未來,在機械感官中探索當代議題(上)

在藝術愈來愈朝向科技發展的時代,我們似乎正逐漸遠離實體操作的感官體驗。然而,藝術家邱昭財的作品卻是逆流而上,透過他精心設計的互動機械裝置,喚醒我們的身體,讓觀者得以在感官中遊戲。 「我覺得數位的創作比較是讓大腦知道,但身體不見得能真正感受到。我還是希望觀者能觸碰到實體,以及,觀者參與動態發生的過程,藉由操作獲得藝術體驗。」以及「發條機械,這裡面很重要的一個事情,就是能量的交換。」邱昭財認為「它其實就是把觀者的力量灌注進去,透過轉換,變成另一種形式的回饋。」這是邱昭財的創作理念,也讓我們重新看待、思考關於未來科技藝術的既有想像。 除了古典與未來之間,邱昭財的作品還模糊了視覺藝術與表演藝術的界線,他的許多作品都像是個小型劇場,觀眾不再是被動的觀看者,而是作品不可或缺的參與者。無論是需要上發條的《疲軟世界》系列,還是需要觀者坐下才會「折腰」的竹子裝置,以及,現在正發生的「動態採集計畫」(編按),都強調身體參與的重要性,也表現出一種公眾與私密的表演性。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups倒著走向未來,在機械感官中探索當代議題(下)

到《光體》系列,不同於先前僅使用物理機制的作品,邱昭財則將注意力轉向到更為抽象和概念化的創作。這次,他使用程式控制的三軸機器,在黑暗的空間中用一個光點,隨時間勾勒出三維形體。每個時刻,觀者看到的都是一個光點,僅能以攝影長時間曝光後,形體才能被記錄並呈現。「當時,我想試著做一個完全虛空,或是不存在的東西。這些形體,其實它就是在這個黑色空間曾經發生過的事,有點像表演。」《光體》挑戰了觀者的視覺感知的界限和記憶能力,體驗如何在腦海中拼湊光點,以趨近完整的形體。 經由這些作品,邱昭財不僅展現了機械的運動,更創造出一種跨越身體、心理、社會和文化的多重體驗。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature解碼(台灣舞迷都不陌生的)當代編舞家的街舞DNA

過去街舞來自街頭,但在劇場中已有許多編舞家以它為元素,表達他們的創作追求與關懷。而求學階段都在熱舞社的我,曾經的「嘻哈囝」(hip-phah-kinn),就來為大家介紹3組國際上具有街舞背景的編舞家。DJ drop the beat!

-

特別企畫 Feature 林孟寰X鄭嘉音X葉曼玲

特別企畫 Feature 林孟寰X鄭嘉音X葉曼玲非「偶」不可?! 當代偶戲跨界裡的關鍵思考(上)

為了連結劇場創作者間的靈感交流,醞釀合作可能,每季一次的「愛國東小聚場」這次(2024年4月16日)由兩廳院駐館藝術家「無獨有偶工作室劇團」(以下簡稱:無獨有偶)以「偶戲翻車記?當代偶戲跨界成與敗的關鍵時刻」為主題,透過無獨有偶藝術總監、同時也是偶戲導演的鄭嘉音,與資深戲偶設計葉曼玲的對談,向表演藝術工作者分享當代偶戲跨界成敗的關鍵時刻,而劇場編導林孟寰則擔任本場主持人,穿針引線帶起對台灣當代偶戲的觀察。 源自歐洲的偶戲,其實早就有跨東西方文化與跨界元素 「偶戲很適合表現動畫般的奇幻故事?」、「假設表演藝術形式是個光譜,一端是最多最多的語言,也就是話劇;另一端是最多最多的動作,那是舞蹈,那偶戲是偏向哪一邊?」、「比起傳統偶戲,當代偶戲對劇場人比較快上手,也更容易和其他劇場形式結合?」、「偶戲表演的終極目標,是讓戲偶達成和真人演員媲美的表現力?」 講座一開始,林孟寰一連拋出4個問題,以舉手方式調查觀眾對於提問的贊成與否,「這4個問題會貫穿今天的分享,最後你可能得到解答,也可能會產生更多的疑惑,但我們並不會給出解答。」林孟寰坦言,連台上的講者間的想法可能都不太相同,這些提問並不見得有標準答案。 短暫進行提問與舉手調查後,林孟寰對「當代偶戲」的定義、發展與流變,簡短做了介紹。「當代偶戲」這個名稱,是相較於台灣傳統既有的布袋戲、皮影戲、傀儡戲或杖頭偶戲等的稱呼,一部分的當代偶戲表現形式,是由西洋移植而來。 在當代偶戲發源的歐陸裡,德國偶戲大師Albrecht Roser是不可不提的重要人物。1951年他所創作的《Clown Gustaf》裡,打破過往形式,透過戲偶和操偶師的互動,讓觀眾明確看見並意識到操偶師的存在,這在當時不僅是劃時代的想法,也讓「人偶同台」成為當代偶戲的重要特色。 鄭嘉音進一步分析,當代偶戲的發展,有著「跨文化」、「跨界」與「重視『偶』及『操偶師』互動關係」的幾大面向。在歐洲偶戲的創新上,其實有不少是借鏡亞洲的靈感,例如由兩、三個人一起操作出擬真動作的執頭偶,其實是歐洲藝術家借鏡日本的人形淨琉璃,所仿造出來的形式,這是當代偶戲的跨文化。又如法國頗具代表性的香堤人偶劇團,由於導演Philipppe

-

特別企畫 Feature 林孟寰X鄭嘉音X葉曼玲

特別企畫 Feature 林孟寰X鄭嘉音X葉曼玲非「偶」不可?! 當代偶戲跨界裡的關鍵思考(下)

為什麼要用偶?什麼時候需要用偶? 除了找出操偶師存在的必要性之外,對於偶戲創作者來說,更會不斷自問:「為什麼要用偶?使用戲偶比真人演出效果更好的地方在哪裡?」。 無獨有偶在2009年推出,並入選台新藝術獎「年度十大表演藝術」經典作品《最美的時刻》,是由魏雋展挑大梁演出的獨角戲,劇中魏雋展飾演一位替人代筆的作家,在他筆下寫過有錢人、女明星、宗教大師等等不同人的人生,但書寫到最後,這位代筆作家彷彿只活在別人的生命裡,自己的一生反而像張白紙般沒有留下任何痕跡。「所以藉由魏雋展在獨角戲裡操作不同形式的戲偶,來詮釋這個代筆作家正過著不同的人生,甚至到後來,這個戲偶的頭會接到另外一個戲偶的身上,也是在呈現作家的人生已經混亂無比的狀態。」作為此戲聯合導演的鄭嘉音說道,如此奇幻又瘋魔的設定,恰好是戲偶能在表演中展現的優勢。 另一齣在2012年推出的作品《降靈會》也有異曲同工之妙,編劇周伶芝將故事設定一位女作家在生前寄了邀請函給3名親密好友,邀請他們在自己輕生的3年後,來到降靈會中重逢。而戲偶正是3年後歸來的女作家鬼魂,由高丞賢飾演的出版商、劉毓真飾演的女管家以及王世緯飾演的閨蜜女明星輪流操作,女作家的鬼魂既像是背後靈,又像是附身一般,在演員與戲偶的操作及對話中,一點一點揭開女作家生前與3位好友的畸形關係、多角戀情與怪異牽絆。在《降靈會》的劇情開展下,女作家鬼魂這個角色,實在是「非偶不可」。 當然也不得不提林孟寰在無獨有偶擔任專職時創作的《小潔的魔法時光蛋》(2015),鄭嘉音特別欣賞這齣戲,直言這是她目前看過第一個在撰寫劇本時,就已經設想好操偶師跟偶如何在故事中運用的作品。林孟寰接口解釋道,這是一齣在講述小潔與威威兩姊弟長大的故事,戲裡的最後,姊弟倆必須放下小時候的自己,才能真的長大,「所以戲偶就代表著小時候的狀態,放下戲偶才能放下過去,這是一開始就寫在劇本上的內容,對我來說是絕對不能被更動的。」林孟寰坦言,這也是自己在無獨有偶待了數年之後,才有能力用偶的角度來構思故事。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups不在場的在場(上)

2024 TIFA的台法共製擴增實境節目《黑》在兩廳院實驗劇場連演半個月,挾著2023年於高雄影展映後的感動好評,與中文版敘述者桂綸鎂的加持,共計演出90場,900張票券迅速完售。主創團隊的兩位導演史蒂芬.佛恩奇諾(Stephane Foenkinos)、皮耶-阿蘭.傑羅(Pierre-Alain Giraud)與原著書籍暨原版敘事者塔妮亞.德.蒙泰涅(Tania de Montaigne)也來台分享創作經驗,並邀請台灣深耕數位媒材的狠劇場導演周東彥主持與對談。本文在節錄講座精華之餘,也特別訪問兩廳院技術團隊,補足多元視角,一窺正在發酵的跨域展演新浪潮。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups改變表演藝術體質 推動產業的建立

表演藝術金創獎(後簡稱「金創獎」)是廣藝基金會在2019年推出的獎項,但與其說是獎項,金創獎在整體設計上更強調結合「獎勵創作」、「藝企創投」與「表演通路」的創投模式,分成計畫書與簡報評選、試演決選、創投推廣3個階段,嘗試在廣藝基金會執行約莫8年的「委託創作」計畫(2011-2018)基礎上,讓表演藝術作品可以更面向市場機制。 不過,金創獎在設立後,旋即面對COVID-19疫情的影響,走得跌跌撞撞,但還是陸續推出盜火劇團《幽靈晚餐》、台南人劇團《Reality No-Show》等作。同時,也在今(2024)年加入了文化內容策進院(後簡稱文策院)攜手合作,除加碼整體獎金,金獎獎金加倍為20萬元,並提供得獎作品有機會獲得最高600萬元的試演、首演兩階段創投資金,更重要的是規章所蘊含的思維轉變,包含要求入圍團隊進行商業登記等(註),都更往金創獎創立時主打的「創投」概念邁進。 本屆金創獎於4月25日正式公告初審結果,共有63組申請者投件報名,評選15組進入複審面談,分別是《日晷》音樂劇演出計畫、MANAGONA 草本藥師樂團《起源 IN C - 解構經典,重塑未來》、台南人劇團《媽的地獄之旅》、台灣揚琴樂團《尋》、石宸亦《家家酒 Make-Believe》、同黨劇團《國語課》、身體處方《島》、阮劇團台港共製《Beyond-這裡那裡》~哪會怕有一天只你共我、明日和合製作所《鹽三把,靜置數日》、盜火劇團「瘋狂首部曲」《熊出沒的森林》、僻室HousePeace音樂劇《不完全變態》演出計畫、樂劇創製股份有限公司《奶奶們的比基尼》孵育製作計畫、賦格兒童音樂文化事業股份有限公司《森林嬉遊曲》、嚎哮排演《別叫我大師》、耀玥數位股份有限公司《無序樂章x比鄰星域線下音樂劇二維夢境共演》等,並有兩名備取。 於是,金創獎有怎樣的過去積累,並呼應怎樣的時代氛圍?此時的轉變,又代表了怎樣的趨勢?