Search 進階搜尋

-

特別企畫(二) Feature

閃閃發亮的創新遺產

希臘悲劇在形式與內容上,與寫實劇場的觀念格格不入,成為現代劇場在激發創造力上的最佳挑戰。由於沒有人真正看過古希臘悲劇的演出狀況,透過劇本、場地與花瓶畫像的想像重建,往往是瞎子摸象,卻激發出現代劇場多元豐富的景觀。

-

特別企畫(二) Feature

酒神、流亡與身體

希臘劇場大師特爾左布勒斯,以其與演員發展出來的獨特表演訓練體系有機動力法享譽歐洲。他在為執導希臘悲劇《酒神的女信徒》時,發現不能用理智的方式接近悲劇文本,而必須用身體,尤其是身體對痛苦的承受力,才能打開悲劇的硬殼。於是透過演員疲累而出神的「酒神式」身體,卻搭配歌隊有序幾何圖形的排列,呈現出舞台上的獨特悲劇風景。

-

特別企畫(二) Feature

在理性節奏下迸發

特爾左布勒斯相信,在排練中,身體絕不能呈現成熟的結果,而必須是一種正在掙扎、蓄勢待發、準備萌芽的狀態。而他也對節奏有強烈的要求,特爾左布勒斯相信所有的形式都來自於節奏。節奏有一種理性的核心,即便是最抽象的形體,極短瞬的動作,都是基於一種理性的規則。

-

特別企畫(二) Feature

探索永恆的人性需求

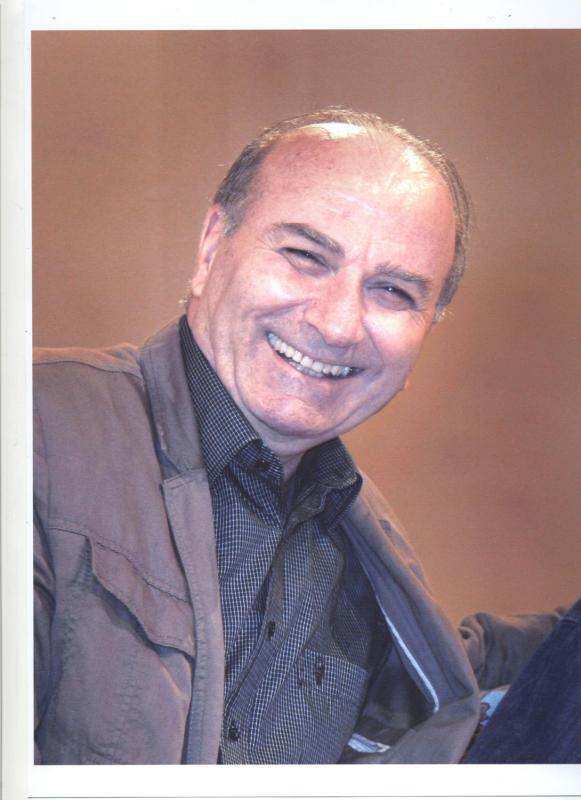

即將隨著作品《普羅米修斯》首度訪台,希臘知名導演特爾左布勒斯也特別接受本刊的e-mail訪問,一談他的導演理念與劇場表演思考。他表示,在古希臘三位悲劇名家中,他「稍稍偏愛埃斯庫羅斯(《普羅米修斯》劇作家)」,因為在埃氏作品中,「我們感受到神、人與城邦之間的一體性」。他也透露,台北演出中他也會上台軋一角,演出歌隊長,不但要說古希臘詩文,還要唱一首高加索的民謠。

-

特別企畫(二) Feature

悲劇的技術

普羅米修斯的故事,向來是西方自浪漫主義之後,最能引發共鳴的神話,他盜火給人類,反叛宙斯大權,可謂革命英雄的象徵。其實,普羅米修斯在西方已是技術文明的代名詞。特爾左布勒斯的《普羅米修斯》原劇名是《被縛的普羅米修斯》,是三聯劇之一,導演在劇中安排普羅米修斯毫不移動與另一角色、被宙斯變成小牛的伊娥滿場跑,形成對比,並讓這兩股不同的力量在舞台上碰撞在一起,展現希臘悲劇應有的震撼力量。

-

演出評論 Review

去美術館開房間

我雖然親身參與演出,近身和演員互動,但是我被放大的體驗不是表演,而是觀看,是因為對下一步到底是什麼、我又該如何反應徹底沒概念,所以更加專注凝視,凝神諦聽動靜。

-

藝次元曼波 HEART to HEART 動漫引燃 歷史抒情與邊緣關懷

趙雪君╳簡莉穎

對談時間 二月十九日 對談地點 咖啡小自由 對談主持 廖俊逞 記錄整理 李晏如、陶維均 國內的劇場編劇不少,但能夠持續寫,又能夠寫出名堂來的,不多。趙雪君和簡莉穎,就是新生代編劇中,兩個極端的例子。 當趙雪君與簡莉穎相遇,兩股相異的勃發能量產生很有趣的氣場。一個泉湧,一個騷動,看似徹底相異的兩人,話題竟在最意想不到處交集迸射。 戲曲與小劇場,傳統與當代,寫意與寫實,出世與入世。趙雪君在歷史仙話人物身上,藏入對人間繾綣愛戀的惘然;簡莉穎在糾結擦撞的社會邊緣,找到最晦澀幽微的人性傷痛。 如同聊到少時同受日本動漫啟發時的熱情,兩人的獨特氣質,似乎剛好在這個由幾何線條與異質狂想購成的戲劇世界,達到了微妙的同步。 如果說編劇最需要的是對創作的堅持和豐沛的人世情感考察,也許與常人生活一定程度的疏離,以及一股執著於脫軌的熱情與衝勁,也是更加必要的。

-

聚光燈下 In the Spotlight 青年作曲家

李俊緯 學習路上愛探險 筆下綻光芒

一月中以《畫韻》一曲拿下盧森堡小交響樂團與香港中樂團合辦的國際作曲大賽首獎,令人驚嘆的是,廿二歲的李俊緯卻還只是音樂研究所的學生!與眾不同的創意讓他得到評審的肯定,而這樣的不畏「立異」,卻是自小展現,學音樂的旅程猶如不斷的探險

-

話題追蹤 Follow-ups

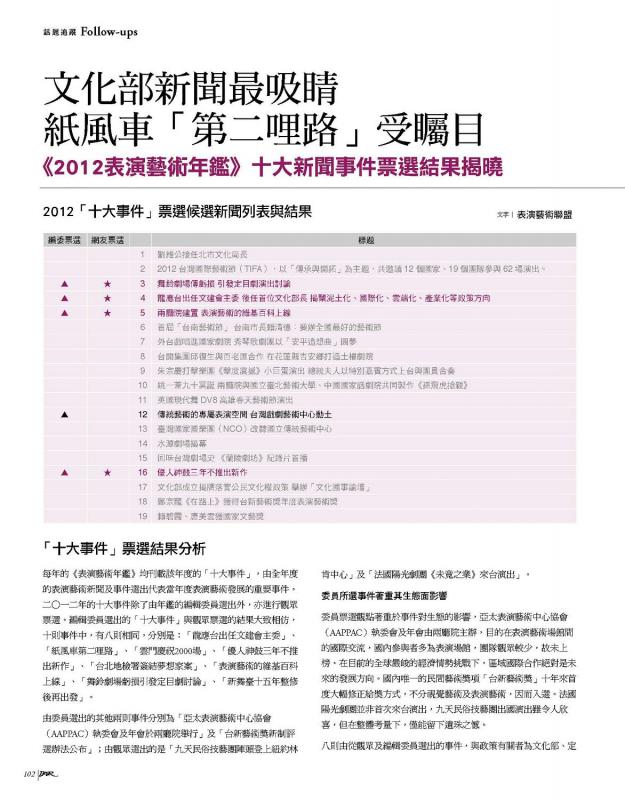

文化部新聞最吸睛 紙風車「第二哩路」受矚目

一年一度的《表演藝術年鑑》十大新聞票選於日前截止揭曉,分別由年鑑編輯委員與網友票選出來的十大表演藝術相關新聞,其中有八則一致,表示專家學者與大眾的關注焦點差異不大。其中文化部的成立與龍應台擔任首任部長,無疑是最重要的文化新聞,拔得頭籌不在話下。

-

話題追蹤 Follow-ups

破浪落土起大幕 後花園的劇場園丁們

在台北討論藝文團隊生存問題的場域,總是讓其他區域的藝術工作者感覺「跑錯地方」,因為台北之外的文化生態,實在是差距太大了!這次我們將焦點轉到位於東岸的花蓮,這裡除了有美麗自然風光與豐富的原住民文化外,也有愛好現代劇場藝術的團隊在此扎根,雖然不多,但也以多樣形式推廣藝術、發表創作,為後山打造豐富的藝術風景。

-

話題追蹤 Follow-ups

在世界的舞台 插上東亞舞蹈大旗

每年一月正是全美「表演藝術經紀人」年會在紐約舉辦的時節,與此同時舉辦的「東亞當代舞蹈展」,正是乘此機會向全美藝術經紀人推介東亞舞蹈的一扇窗口!舞展負責人為紐約日本協會藝術總監塩谷陽子,她每年挑選來自台日韓三國的年輕舞蹈團體,來紐約展現自己的創作。本刊趁此機會專訪塩谷女士,一談「東亞當代舞蹈展」的策展想法與她對東亞舞蹈打開國際市場可能性的觀察。

-

藝視窗 News

藝視窗 News歐美以外第一人 美國舞蹈節頒贈林懷民終身成就獎

【台灣】 歐美以外第一人 美國舞蹈節頒贈林懷民終身成就獎 世界現代舞重鎮、今年歡慶80周年「美國舞蹈節」於美國時間2月20日宣布,今年度的「撒姆爾.史克利普/美國舞蹈節終身成就獎」將頒給雲門舞集創辦人林懷民,成為歐美以外地區的第一位獲獎人。 此獎創立於1981年,表揚對現代舞有卓越貢獻的編舞大師,是國際現代舞的終極名人堂。歷年得獎者包括瑪莎.葛蘭姆、模斯.康寧漢、保羅.泰勒、崔莎.布朗、碧娜.鮑許、威廉.佛塞等西方舞蹈史巨人。 美國舞蹈節指出:「林懷民對舞蹈無懼無畏的熱忱,使他成為當代最富活力與創意的編舞家之一。他常把亞洲傳統文化與美學的因素注入舞作;他輝煌的作品不斷突破藩籬,重新界定舞蹈藝術林懷民傑出的40年編舞生涯對中國現代舞產生巨大影響,贏得國際舞壇至高的讚譽。」(莊珮瑤) 琵琶大師王正平病逝 知名台灣琵琶演奏家王正平於年前中風昏迷,於2月21日病逝,享年65歲。王正平於1967年從香港移居台灣,畢業於台灣大學外文系,後赴英國攻讀,獲得哲學博士學位。其一生投入琵琶現代演奏技法的研究,並致力於琵琶樂曲的創作。1975年就曾為許博允首演作品《琵琶隨筆》,以琵琶演奏現代音樂。他曾任中廣國樂團指揮,1979年更接任臺北市立國樂團創團指揮,為樂團奠下基礎,並於1991年接任團長一直。曾榮獲中國文藝獎章「國樂演奏獎」、國家文藝獎、亞洲最傑出藝人獎及金曲獎「傳統音樂最佳製作人獎」。40年來於國內外演出近百埸琵琶獨奏會,指揮數百場國樂演出及策劃主辦表演活動千餘場。(李秋玫) 兩廳院舉辦「小學生快樂進駐兩廳院」活動歡迎報名 國家兩廳院為推廣表演藝術,讓藝術欣賞向下紮根,特邀請小學生來擔任「一日服務員」,體驗前台服務工作的樂趣及辛苦,進而從中學習劇場禮儀,提昇藝文素養。活動時間為4 月6日下午1點至3點;活動地點於國家音樂廳。全程免費,採預約報名制,名額10人,額滿為止。歡

-

Ju & JuJu

Ju & JuJu長假後的收心練習

親愛的JuJu: 學校開學了,今天天氣特別好,有溫暖和煦的陽光為伴,進到美麗的校園,見到了同學、老師和同事,心情特別好!回到工作崗位,新的計畫開始在腦中打轉,迫不及待、躍躍欲試。然而,我心裡仍掛念著妳,同樣是開學第一天,不曉得妳在學校一切好嗎? 這次寒假和年假相連特別長,我們幾乎從早到晚相處在一起。利用這次寒假、每年一度全家出國度假的機會,媽媽費心安排了韓國之旅:我們先在仁川的滑雪勝地玩雪、滑雪板,接著再到首爾參觀當地的名勝古蹟和著名電視劇的拍攝景點,並帶妳到韓國最大的遊樂園去玩。我們也跟爸爸在維也納求學期間的同學、現在擔任韓國藝術大學音樂學院院長的Park叔叔見了面,非常開心。從韓國返台後,緊接著就是春節了,我們先回台中阿公家,與親朋好友圍爐過新年,初二再陪著媽媽回嘉義娘家,向外公、外婆拜年。 在這陣子的朝夕相處中,我看到了妳的許多成長。我發現妳對事物皆有旺盛的好奇心,時常打破砂鍋問到底,我和媽媽得要勤於動手查資料,才能滿足妳的求知欲。而且,妳還非常健談,很願意與人交朋友,無論是旅途中結識的人,還是各方親朋好友,妳都可以很自然地和他們聊天。雖然是話家常,妳的談話卻是言之有物的,這代表妳在經過不斷學習、廣泛接觸許多事物後,獲得了知識,也累積了常識。 我才又發現,妳真的長大了不少!過年期間妳和阿公家、外婆家的大朋友、小小孩玩在一起,雖然偶爾有耍賴片刻,但妳已經學會,與人發生爭執時要好好溝通、講道理說服。妳也愈來愈懂得配合與分擔,像是妳率先提議要跟我一起到公園去運動;媽媽手受傷、工作不方便,妳也主動要幫忙洗碗;吃完水果,妳也自動自發地把水果盤收回廚房。看著妳這些體貼舉動,就好像看到了媽媽的影子能擁有這樣相互陪伴的時光,實在享受! 然而,開學前兩天,妳開始有些不安,擔心開學後就不能再時時刻刻和爸爸、媽媽膩在一起了。所以,無論是在公園玩還是去上黏土課,我和媽媽都可以從妳緊盯著我們的眼神裡,看出妳對父母的依賴、不捨,以及害怕分離的焦慮。收假的前一晚,妳飯吃到一半就哭了起來,我嚇了一跳,趕忙問妳怎麼了?妳說妳很傷心。什麼事很傷心?因為明天就要上學了,不能跟爸爸、媽媽

-

劇場快門

劇場快門雲門舞集高雄戶外演出《紅樓夢》現場

地點:高雄市立文化中心戶外廣場 時間:二○○五年八月廿日 雲門舞集高雄戶外演出《紅樓夢》現場 戶外公演前,下起了傾盆大雨,林懷民問了問現場觀眾,可不可以延期演出,但現場觀眾都不同意。於是林懷民率先拿起抹布,擦乾舞台。只是那瞬間,我的相機也早被大雨淋濕,鏡頭嚴重進水起霧,但還是決定拍下他,所以畫面看來是模糊的,舞者在後台,林懷民成了主角。

-

這樣過日子

王維銘 穩定舞動海海人生

王維銘,曾是雲門舞集最負盛名的舞者之一,能編能跳還能演戲。頂著俐落三分平頭,身上有種眷村男孩獨特的俠氣。許多稱號一路跟著他,甚有人以「火爆浪子」形容。而今,他離開雲門重心南移,來到高雄開始老師生涯。教課、結婚、參加教會,他似乎不再尖銳猛烈,浪子不火爆,反而活得更貼近「浪子」兩字的字面涵義人生如海,飄搖其上必須隨浪起舞,見風轉舵。 關於如何決定以舞為業,有個秘密故事。 一九八六年,雲門的《薪傳》參加了香港國際舞蹈節。當時兩岸還沒開放探親,第一次踏上對岸土地,遇見人高馬大收入又好的北京舞蹈學生,王維銘他們信心全失,「我們這堆矮冬瓜怎麼拚啊?」但,第二天《薪傳》一跳完,全場竟然起立鼓掌半小時,北京學生們搶著來跟雲門舞者說話。「我記得出國前,國安局還特地派人來給我們上課,叫我們小心被統戰。我猜對方也被他們的國安局上了課,結果跳完竟然他們自己來找我們聊天」。第一天看對方跳,王維銘信心全垮,第二天自己跳,兩岸大和解。「我那時候體會到跳舞的美好,真的會邊跳邊哭,邊被自己感動現代舞真的,好迷人」。

-

幕後群像

預算內為導演圓夢 舞台上保證安全

舞台技術指導,一般稱為TD,即Technical Director,說是技術指導,其實工作包山包海,在舞台「從零到有再到零」的過程中,所有關於舞台技術的工作事務,包括人、事、經費、時間等掌控,都算在TD負責範圍內。要搞定這麼多事,非多年歷練不能成。資深TD斯建華說:「十年只是成為一個TD的基礎,還不見得是成熟的TD。我做了十六、七年,對自己的工作,才覺得差不多有七、八成的把握。」

-

藝@書

邊界,認識「我是誰」的起點

我們總是透過他者,才能看到自己不認識的自己;跨過邊界,也才更激盪出許多超越原本生命情境的思考。透過《憂鬱的邊界》與《靠左走:人間差事》,藉著作者的人生行旅,我們是否也能超越框線,踏上認識「我是誰」的起點?

-

藝@CD

非主流語言的另一片天

春日已屆,天氣漸暖,伴隨風和日麗,此時嘗試享受與平日不一樣的音樂情境,亦是快哉!韓美混血創作才女普莉西雅為日本歌迷特製的《音樂記事本》與音樂頑童謝宇威以爵士唱吟客語唐詩專輯《爵士唐詩》,非主流語言的入耳新體驗,讓人也輕快起來

-

藝@電影

跨越框架的種種可能

作為新生代電影創作者亮相舞台的「金穗獎」,多半參賽作品都是深耕內在風景、人物少場景簡單的低成本小品,固然穩當,卻也讓人更期待看到其他類型的嘗試。這次入圍作品中,劇情片有一半圍繞著「記憶」主題;而跨越類型與界線的作品也有精采的呈現。

-

藝@展覽

溯古汲今的台灣藝術顯像

策展靈感來自中國古籍的兩檔畫展,分別在台北與台中展出。前者「真真:當代超常經驗」展名「真真」出自《太平廣記》,展出作品勾勒「虛幻擬真」和「真實若幻」等風格特質;後者「台灣美術家『刺客列傳』1931-1940:二年級生」展名「刺客列傳」出自《史記》,展出多位現已七、八十歲高齡的藝術家,突顯他們在台灣美術史中扮演的時空角色。