Search 進階搜尋

-

戲劇新訊

身聲劇場《春釘》 探索創作者的「殘疾」意義

身聲劇場的二○一七年,彷如他們的作品一樣繽紛、熱鬧又精采,從南北輪番上演的主婦魔幻日常《群婆亂舞》,到八月遠征愛丁堡藝術節重新搬演《噬》,九月底,回到位於竹圍工作室的「主場」,身聲將推出與前不同的全新創作。《春釘》劇名源於中國詩人海子的一句:我的身子上還有拔不出的春天的釘子。廿五歲即臥軌自殺的詩人海子,曾多次在作品中假想、演繹死亡,生存的意志、瘋狂的日常與精神的折磨,時時在體內拉扯。 由此,也印照出另一位中國身障作家史鐵生的文字,兩位皆帶有悲劇色彩的當代作者,以各自的方式詮釋自身與「病」共生的態度,也帶出了「痛」在他們作品生涯中的重要性,而這也成為身聲劇場構作《春釘》的基底。身體的限制、心理的禁錮,身聲劇場試圖以他們所擅長的肢體風格與音聲節奏,結合文本所帶來的各種意象,重新定義「殘疾」在創作過程中,對於表演者、乃至於創作者的可能意義:一種對於需要的失去、一種喪失了願望的溝通。

-

達人推薦 本月我想看

達人推薦 本月我想看「狂舞皮耶佐拉」

那是十幾年前的一個夜晚,我們就像參加挑戰實境節目比賽的選手般,回家打開電腦收下表演課的指令:請你以皮耶佐拉的音樂發展一段開場表演。那是初次接觸皮耶佐拉的音樂,熱血奔騰的感覺還清晰記得! 我們踩著剛學到的新鮮舞步,在音樂裡滑動旋轉,那是幾乎可以清晰感受到彼此呼吸的距離。跟著音樂,甚至不透過眼睛的交流,光是一個呼吸、一個身體的帶領便可感受到當下的情感流動。阿根廷Tango對我來說絕對是最性感的舞蹈,兩人之間的交流與音樂的纏綿悱惻。 皮耶佐拉的探戈音樂總帶人往深谷去,但會在最後拉你一把,從地底拉上天,並回到人間。 他曾說:「並不是我悲傷。絕對不是。我是個快樂的傢伙,我喜歡品嚐美酒,我喜歡佳餚,我享受生活,所以我的音樂沒有任何理由是悲傷的。但是我的音樂是悲傷的,因為探戈是悲傷的。探戈是悲傷的、戲劇性的,但卻不是悲觀的。」 HDC探戈五重奏又將來到台灣「狂舞皮耶佐拉」,我已經迫不及待想到現場被熱辣性感的樂章包圍!期待指數大概就像看一場諾蘭的電影般,給五顆星!

-

戲說外遇血淚 《清明時節》三度搬演

綠光劇團本週起第三度上演台灣文學劇場首步曲《清明時節》,演員陣容除了老班底柯一正、羅北安,兩位重要女主角林美秀與張靜之是不二人選,男主角則換成王耿豪,精采可期。

-

皮歇.克朗淳《靈薄域》:歡慶生死是對生命最高的禮讚

創新泰國「箜舞」傳統舞蹈的編舞家皮歇.克朗淳,今年第三度來台,演出全新創作《靈薄域》,舞台上將會有一個金色大環,舞者們在上面迴旋奔走,象徵生死輪迴。

-

2017新點子樂展 超越自我創造新旅程

第五屆新點子樂展以關注亞洲為題,由作曲家趙菁文擔任策展人推出三檔製作:由歐洲看亞洲的《不承受時間的花》,接著是歐亞交界《來自中亞的新語》,最後回到台灣自製《遶境共聲》。

-

擊樂新世代跨界創意培育計畫 「JPG擊樂實驗室」成果發表第二屆團隊接棒

二○一六年十月,朱宗慶打擊樂團成立「JPG擊樂實驗室」,創辦人朱宗慶表示,計畫核心價值在於體驗整個實驗創新過程,鼓勵年輕團隊勇於不斷嘗試挑戰,為打擊樂開創不同視野和發展。

-

國際藝術家齊聚2017臺北藝術節 共構城市未來想像

今年臺北藝術節以「城市,及其未來」為題,邀請八國藝術家及團隊,帶來十一檔節目、一檔展覽,將於水源劇場、中山堂、城市舞台、大安森林公園熱鬧上演。

-

《一家之魂》 尋找家族和解

台南人劇團與法國導演帕斯卡・朗貝爾合作共製新作《一家之魂》,透過看似平凡的家族聚餐,六個兄弟姐妹面對父母及家族鬼魂的故事,緩緩道出每個人的家族記憶及情感上的離散。

-

全民大劇團《室友ROOMMATE》 談論婚姻習題

全民大劇團最新作品《室友ROOMMATE》,劇情談論三個年齡階段面對婚姻的心境,身為導演的王偉忠提到自己的感情經歷,他透露自己快卅年的婚姻關係,沒有一次談論到離婚。

-

當代傳奇劇場挑戰《浮士德》 穿越兩千年的愛與理想

當代傳奇劇場卅而立,挑戰全版《浮士德》,以詩歌為主,用戲劇方式呈現主線劇情,加入舞蹈表達抽象意涵,呈現現實與虛幻不時交錯的詭譎氣氛,是詩劇、舞劇的全新融和與創作。

-

北市交歌劇《月亮》創舉 提供視障觀眾點字節目冊免費索取

臺北市立交響樂團將上演卡爾‧奧福《月亮》,幕前幕後團隊全為臺灣製作,由歌劇權威曾道雄擔任導演及指揮家陳美安帶領國內優秀聲樂家、劇場設計團隊,在夏天帶給觀眾驚豔!

-

故事工廠《莊子兵法》 打造人性密室遊戲

故事工廠九月推出新作《莊子兵法》,全劇以莊子哲學思想為題,密室遊戲為引,六個背景迥異、各懷鬼胎的參賽者為爭奪高額獎金互相牽制、猜忌,最後陷入瘋狂,甚至以人命為賭注。

-

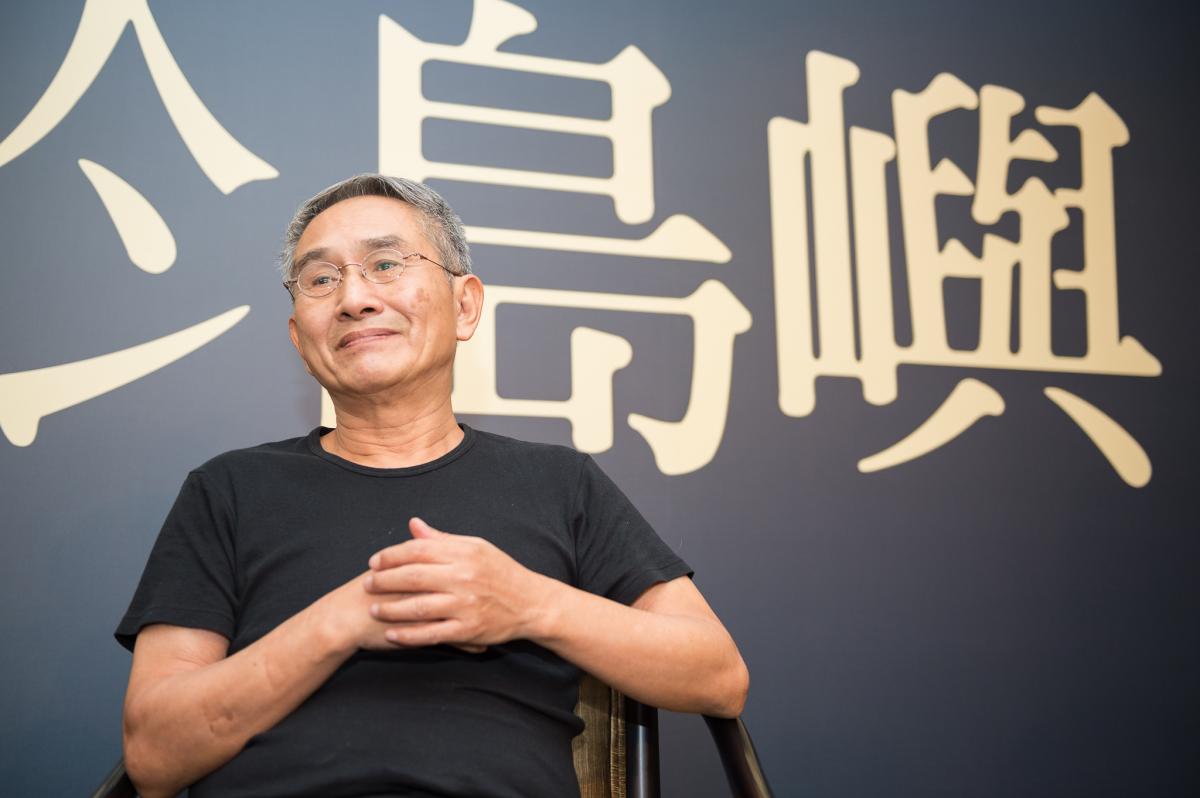

林懷民新作《關於島嶼》 台英法美國際劇院聯合共製

籌備三年、雲門舞集二〇一七年重頭戲──林懷民全新鉅作《關於島嶼》將於十一月世界首演,雲門舞者以充滿能量的動作舞出和諧與衝突,挫敗與希望,呈現一個大家未曾看過的雲門舞集。

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial在台北與世界交匯

創立已屆四十年,不管招牌響亮也好、聲名狼藉也罷,對於台灣的觀眾而言,原來存在於現代戲劇史中、如教科書般的存在,可視為美國前衛劇場代表之一的「伍斯特劇團」,將因臺北藝術節而到訪,帶來全新製作THE B-SIDE全球首演。伍斯特劇團以獨特的解構美學而聞名:敘事時空斷裂、展演邏輯不一、風格並置混亂,此外元素龐雜、演出媒介多元也是其主要特點,演員,聲響、影像等各種媒體,看似各說各話、互相干擾,但是在文本、框架、交織疊陳之下,卻展現出他們強烈的風格與獨特的美學。 THE B-SIDE導演凱特.沃克,其劇場生涯活動幾乎等同於伍斯特劇團的創作年表,近四十年來可謂每戰皆與的她,和劇團創立者伊莉莎白.勒坎特、後來成為知名電影演員的威廉.達佛等人時常並肩合作,他們就是伍斯特劇團的表與裡。THE B-SIDE的演出形式,和劇團為人熟知的形式風格有所不同,如此的製作概念,也與三年前沃克執導的《早期震教徒靈歌》相同,該戲由勒坎特及奧斯卡最佳女主角法蘭西絲.麥朵曼(Frances McDormand)等五男五女共同演出,以「一張專輯的詮釋」為副標題,重現震教徒當年的舞蹈與音樂。THE B-SIDE則以一九六四年灌錄的《德州監獄的黑人民謠》專輯為藍本,透過場上的三位演員即時傳唱,重現當年錄製現場每一個細微的聲音、每位勞動者獨特的呼吸與個性。 除了伍斯特劇團選擇在台北發表新作之外,台南人劇團與法國當代最重要的編導演之一帕斯卡.朗貝爾合作共製的《一家之魂》,更是以現今台灣的六位演員作為創作素材,融合他自身長年於亞洲工作的觀察見聞,企圖以不同的視角,切入當代亞洲文化。朗貝爾擅長在表演者的身上尋得其特質與故事,並將之萃取、提煉,幻化為角色個性,習慣使用大量文字與聲音節奏,將日常生活轉化作詩。近幾年,他的代表作品《愛的落幕》在中國與日本等地,以不同語言重製,之後他也將帶著《一家之魂》前往東京、重新搬演,而台北,即是這一切的開端。 此外,我們也繼續窺看亞洲其他地域的表演藝術境況,無論是從中國當代舞蹈,認識當地編舞家所面對的課題與挑戰;或是延續上一期專題,從泰國的「表」深入至「裡」,帶您深入這個微笑之國的表演藝術領域。當然,您也可以放鬆一下,在夏夜裡的晚風吹

-

專欄 Columns

專欄 Columns茶葉與戰爭

但是,刻意地忘記前朝的優點,抹煞前朝的光輝,從上到政策的推翻,下到衣食住行的記載,好像都一段一段,一朝一朝的,被刻意遺忘,好在「方言」大體還在,中國「字」都幾乎被拆了一半了,但是愈來愈好了,起碼受現代教育的啟發,許多遺忘症似乎也被執政者悄然默認了。

-

專欄 Columns

專欄 Columns不只是魚和熊掌的問題而已

灰色無所不在,所有的形容詞都是灰色的,就連我們所謂的「大紅色」都是灰色的。但灰色到底灰到多灰?白中帶黑或黑中帶白,差之千里也!然而我們不斷把自己的情感與想像寄託在灰色的國度裡卻不以為意,這不就是我們所共同認同的生存之道嗎?

-

專欄 Columns

專欄 Columns「小夜曲」的失敗與成功

但公孔雀並沒有放棄,直接走向其中一個女孩,又開始噴發牠的魅力。這次,這女孩的確是有瞧了牠幾眼。我摒住呼吸,希望她會答應牠的追求。但是,女孩最後還是意興闌珊地轉頭去找地上的蟲子吃。站在那裡看著這個可憐的傢伙不斷被拒絕,我實在為牠感到難過。當牠終於收起羽毛走人的時候,我意識到,其實我不用替牠傷心,這並不意味著牠和德布西〈中斷的小夜曲〉裡的男孩一樣都失敗了,而只是他們還沒有成功!

-

專欄 Columns

專欄 Columns音

「音」被忽略的問題相當嚴重,其中一個原因是:太有意義(文字)。我們將一大塊台詞視為情緒或情感或意義的媒介(這些全是文字文字文字),而聽不到耳邊台詞聲音本身的流動流動流動(聾了聾了聾了),這也是在看許多表演作品時,知道創作者想幹嘛,卻走不動、不好看最大的原因。

-

城市藝波 Cities & Arts

劇作家遺願不可違? 阿爾比劇作演出爭議引發棘手難題

阿爾比是美國廿世紀後半最知名的劇作家,《誰怕吳爾芙?》是他最著名的作品,被搬上舞台無數次,近期發生了波特蘭的一個小劇院想製作此劇卻被阿爾比遺產執行人拒絕,因為該製作想用黑人演員詮釋劇中「尼克」一角,但與原劇設定相違。而去年才辭世的阿爾比也在遺囑中要求銷毀其所有未定稿,到底劇作家的遺願是否絕對不可違?眼下還真是個棘手難題

-

城市藝波 Cities & Arts

里米尼紀錄劇團展創意 密閉房中讀《遺書:無人作品》

在柏林的「沉浸」藝術節中,里米尼紀錄劇團推出了互動展覽作品《遺書:無人作品》,導演找來了八位種族、年紀、階級、地域、經歷不同的真實人物,說出自己的生死遺言,但他們全部都不在場,而是透過錄像、聲音、訪談,與觀眾互動。設計多米尼克.胡柏打造了八個房間,觀眾輪流進入聆聽人物的故事與遺言,八個故事不僅訴說死亡,還觸及非洲、納粹、種族等議題,層次非常豐富。