Search 進階搜尋

-

藝活誌 Behind Curtain

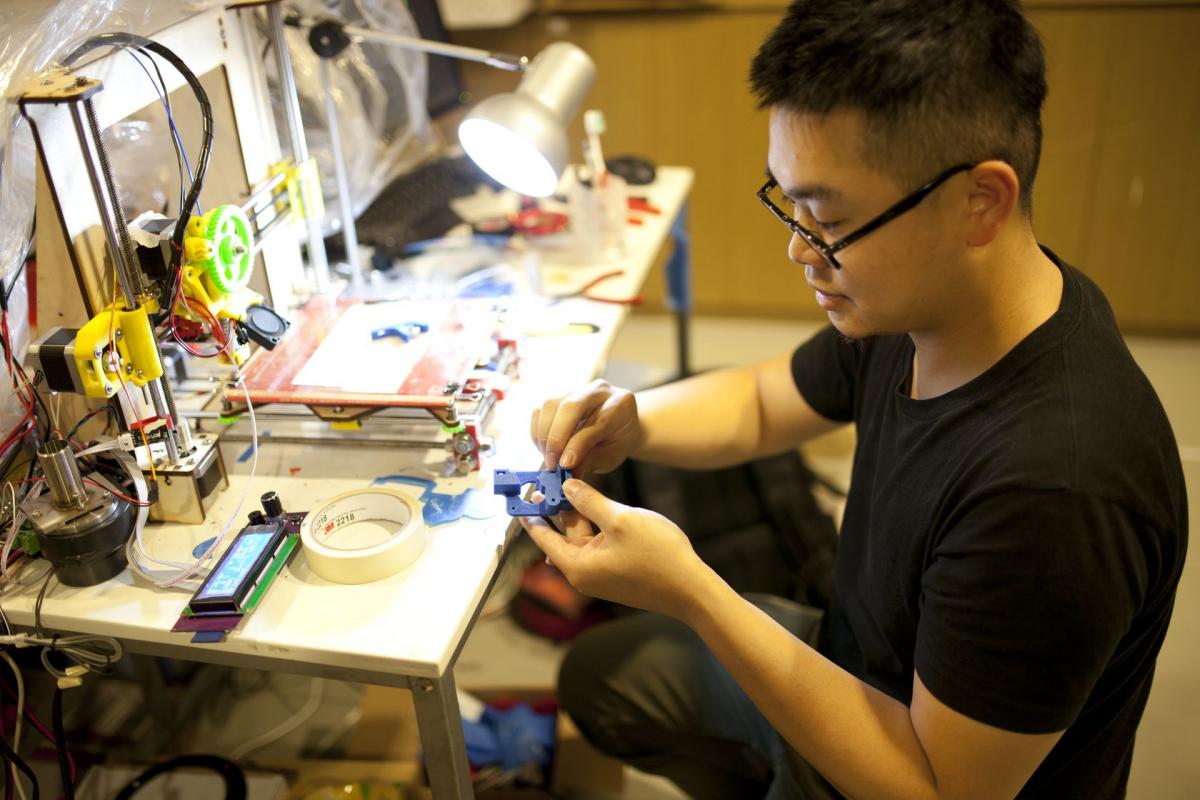

為機械裝置注入靈魂

動力藝術,簡單地說就是會運動的造型藝術。科技藝術家王仲堃從小喜歡拆解器具,研究聲音,將之拼貼後再重製成另一種可能。他的工作室如同科學家或發明家的實驗室,擺滿五金工具、機械元件,他在裡面玩得不亦樂乎。王仲堃藉由摸索、嘗試尖端技術和工具的應用方式,尋找未來的藝術表現形式與題材。

-

藝活誌 Behind Curtain

造音不死 探索台灣戰後聲響文化

自盧梭羅的《噪音宣言》發表以來,越來越多非傳統定義下的聲音被納入藝術領域之中,而台灣對聲響文化的理解與定義也在改變。長期投入與建置台灣聲響文化資料庫的立方計劃空間策劃「造音翻土」展,拉出戰後迄今六十年的時空軌跡,與台灣的流行文化、藝術創作相對應,除了呈顯聲音本土化的歷程,更讓觀者思考了聲音與自我、生活的互動,遠比想像中的深層。

-

藝活誌 Behind Curtain

金馬奇幻影展 經典加持瘋狂不斷

叫好又叫座的金馬奇幻影展今年滿五歲了!除了許多重量級導演的影片值得再三回味外,充滿奇幻、情愛、異國風味的電影佳作,將挑戰影迷的想像力極限,打造繽紛奇幻的電影樂園。

-

藝活誌 Behind Curtain

極端、充滿符號,來自芭蕾星星的你

「這本書就像是我所建構的芭蕾星球,我就是這個星球的藝術總監兼長期觀察家。」芭蕾群陰以信手拈來的流暢線條,直白畫出芭蕾的「暗黑世界」,揭露光鮮亮麗的舞台背後,芭蕾舞伶的真實生活,犀利不失幽默,搭配俐落的文字,精準又切中要害。

-

藝活誌 Behind Curtain

用音符的色彩 描繪靜謐的光影

跳脫擊樂那種以多樣樂器營造繽紛多彩的印象,那娜擊樂二重奏的《謐光》專輯溫柔又婉轉的姿態反而更舒服、愉悅,而且耐聽。從台灣、巴黎到世界各地,集結巴洛克、浪漫與現代,藉由這張專輯,兩個女生跨越藩籬、凝聚精華,用音符的色彩將光的美景,成功地做了另番詮釋。

-

節目掃描 Performance schedule 高雄城市芭蕾舞團演出

羅馬尼亞舞蹈家出手 《柯碧莉亞》展現東歐小鎮風情

歡快的馬祖卡舞,翩然起舞的木偶娃娃,因無傷大雅的可愛誤會而生的戀愛糾結,這是即將在高雄春天藝術節演出的《柯碧莉亞》Coppelia,色彩繽紛鮮明,為三大法國芭蕾舞劇之一,堪稱古典芭蕾中成功結合地區民間舞蹈的典範之作。本劇描述少女史璜妮妲(Swanilda)因男友法蘭玆(Franze)迷戀木偶博士柯貝留斯(Coppelius)的女兒柯碧莉亞(Coppelia),因史璜妮妲心生嫉妒而發展出的一連串事件,充滿奇想與趣味。 這個在一八七○年首演於巴黎歌劇院的作品,由被稱為「芭蕾舞樂之父」的法國作曲家德利伯(Les Delibes)作曲,以戲劇性的音樂結構最為人稱道,高雄城市芭蕾舞團藝術總監張秀如此次特別邀請來自羅馬尼亞的名舞蹈家康士坦丁(Constantin)重新改編,道地呈現經典的馬祖卡舞與匈牙利舞。東歐小鎮的日常風情,在古典芭蕾技巧與個性舞完美結合的群舞中歷歷如繪,變化多端且個性強烈的動作形式,是本劇最值得一看之處。

-

節目掃描 Performance schedule

《鳥語男孩》 古蹟裡搬演的印度傳說

台南藝術節的「城市舞台」系列,持續開發台南在地的非傳統表演空間。為今年藝術節揭開序幕的「那個劇團」, 選擇以百年歷史的古蹟「公會堂」為舞台,呈現改編自古老印度傳說的《鳥語男孩》。藝術總監楊美英表示,演出將以空間既有美感為基礎,加上簡潔的構造物建立舞台的不同區位,搭配若干自然現成物,構成戲中的場面變化與戲劇情境。 《鳥語男孩》邀請EX-亞洲劇團藝術總監江譚佳彥(Chongtham Jayanta Meetei)擔任導演,劇情起點的景象為一幅大自然的和諧之歌,有一個原本可以和鳥類溝通的小男孩,面臨身邊親友們的誤解、壓迫與戕害,終於身心潰散,失去了寶貴的天賦能力,情節純真如詩,卻又深沉殘酷。向來擅長肢體敘事的江譚佳彥,將結合吟唱、舞蹈、肢體、詩化語言等元素,透過旁白敘事、角色扮演等手法,表演者的動作表情眼神指涉,轉化、改變表演空間的設定,豐富並活潑既存表演空間條件的意涵,文本、形式與特定場域,彼此對話,相互呼應。

-

達人推薦 本月我想看

達人推薦 本月我想看《天堂大酒店》

面具、默劇和小丑,一定不能少的音樂、肢體和雜耍,這些元素的出現不稀奇,但如何能有好的排列組合比較令人感興趣。去年臺北藝術節看過西班牙庫倫卡劇團的《安德魯與多莉妮》,是由三個人扮演十幾個角色,而今年高雄春天藝術節的德國弗洛茲劇團,則要在《天堂大酒店》大玩四人扮演廿幾個角色。 角色扮演數字的多寡不是重點,而是每次角色變化時,表演者因著不同面具所變動或重新定義的身體語言才是。面具的表情大多固定在這角色的最中間值狀態,而透過身體語言的傳遞才會增減這角色的情緒或思考,而那些轉換的過程也正是能看出面具下表演者功力的奇妙時刻,也是令人期待的部分。

-

達人推薦 本月我想看

達人推薦 本月我想看「魅力男聲」

一九九○年代描述巴洛克假聲男高音Farinelli傳奇一生的電影《絕代豔姬》,在全球帶起了假聲男高音的潮流,在古樂盛行之下,風潮不滅。二○一四年剛以斐高雷西《聖母哀悼》一片獲得「國際古典音樂」獎的法國假聲男高音賈洛斯基(Philippe Jaroussky),拜這股風潮所賜及其獨特的天賦,卅出頭就已經錄製了廿三張CD與DVD, 網路影片點閱率都是以數十萬計,造就驚人的成績。 曾獲得多個歐洲重要的唱片大獎,三次榮獲法國國家電視台直播節目「法國音樂的勝利者」之「最佳歌手」殊榮。這次與他同行的威尼斯巴洛克樂團,九七年由大鍵琴家馬孔(Andrea Marcon)成立,是最早揚名歐美的義大利古樂團,曾獲得許多唱片大獎,也是全球發燒友與愛樂者必藏的錄音。極佳的演奏技巧才能瞬間奏出如暴風雨般誇張的強弱,義大利巴洛克特有的亮麗、輕巧的人聲,這是一場不能錯過、真實領會義大利巴洛克音樂之美的音樂會。

-

編輯室報告 Editorial

編輯室報告 Editorial藝術家公民

翻開台灣反核運動史,最早以藝術手段表達反核訴求,是在一九八八年,由資深劇場人王墨林與周逸昌策劃的「社會行動劇場」,在蘭嶼第廿六號地核廢料儲存場前,演出《驅逐蘭嶼的惡靈》。這個抗議政府將核廢料貯存在蘭嶼的藝術行動,由達悟族長者、青年十多人以報告劇的形式,為自己生存的土地發聲。這也是台灣解嚴前後,面對社會空前激烈的變遷,小劇場紛紛走上街頭,以強烈的批判政治立場、激進的美學表達手段,介入與公共議題對話的聲浪之一。 然而,真正引發全民對核安問題的重視,卻要到二○一一年,日本發生福島三一一核災之後。前年五月,由導演柯一正、吳乙峰等藝文界人士發起的「我是人,我反核」行動在凱道突襲上演,動員了六十個人在凱道上「快閃」排出「人」字形。該行動號召所有具反核理念的民眾,在全台各個角落排成「人」字形,傳達人民反核的呼聲。 接著,反核浪潮以多元的藝術形式,如「不要核四,五六運動」、「不核作演唱會」等,從攝影、插畫、塗鴉、影片、音樂會,甚至臉書上各式各樣的創意反核照片等,迅速串連集結,其中,尤以去年三○九反核大遊行,全台共有廿多萬人站出來,是為高峰。 這波藝術反核行動,和過去不同的是,拜社群網路興起所賜,創作的發語權不再只掌握在藝術家手上,而是全民可以參與、關注、表述、分享、傳遞的媒介,換言之,藝術家是公民,公民亦是藝術家。這是一次兼具「藝術表達」與「公共對話」雙重價值的新公民運動,它重新開啟公共領域的對話機制,藝術、社會與群眾,在此構成一種共生的有機體,在「柔性革命」的互動關係中,展現了強大的民主美學精神。 在福島核災三周年之際,本刊特別製作「藝術反核,動員中!」特別企畫,旅日作家劉黎兒的文章,帶我們回顧日本福島核災之後,不同領域的藝術創作者,如何以他們擅長的表現方式,讓更多人理解核能的威脅,進而宣揚廢核的訴求。此外,我們也將場景拉到歐洲,看歐陸藝術家在強力破壞性的抗爭之外,透過各種創作媒材,關注生存環境的問題。同時,專題也聚焦台灣的反核現場,記錄並提醒,反核之路,我們還有好長一段要走。 本期封面人物,是被讚譽為「廿世紀芭蕾藝術的最高結晶」的女神西薇.姬蘭。這位早已站上國際舞壇巔峰,編舞家林懷民眼中的舞者「典範」,極少接受採訪,這次特別破例,在她二月四十九歲生日前幾天,接受本刊的越洋電話訪談。她即將來台演

-

專欄 Columns

專欄 Columns家

家是一個可以把環境暫時分開,分隔成內外的一個生活空間,家也是一個可以休養生息,凝聚自我跟親人的生活空間。回到家,睡覺都睡得不想起來,所有的事情可以暫時「不視」、「不想」,其實又都「視」都「想」過了,因為輕鬆了,意念更可以集中了。

-

專欄 Columns

專欄 Columns再會,不安!

我們可不可以跳開來看看通盤的畫面,那些不安與焦慮真的有必要嗎?還是只因為身陷在單一思維裡而有的無明。重點在我們對自己有沒有信心和對別人有沒有信任?解開這些信心問題,我們是有可能讓孩子快樂地玩耍長大,讓工作有充分的授權,事情做得少而美,然後不怕輸,不怕錯!

-

專欄 Columns

專欄 Columns蕭邦墳上的「風」

音樂節結束後,我到巴黎去走走,還去了拉雪茲神父公墓──那是個埋葬了超過七萬人的巨大墓地,在門口可以買到墓園地圖,你可以循著它找到最愛的「死」明星。當時,我想找的是我最愛的「死」蕭邦,但在發現它時,我感到非常地震驚,因為那和我想像的很不同。他的墓不但不孤獨,更不像是他奏鳴曲中那被遺忘的墳墓一般淒涼。

-

專欄 Columns

專欄 Columns大(上)

誰不想要格局大呢?誰不希望作品大器?蔡明亮的《愛情萬歲》、侯孝賢《海上花》、李安自己的《斷背山》,在製作過程中有想過格局要大這件事嗎?有可能因為想要格局大,作品格局就會變大嗎?曾經在過程中作了格局要大的決定後,有效嗎?結果是不是格局反而小了?一直蓋「大」劇場,劇場生態、格局、票房、觀眾就會變大嗎?政府期望國際化的文化政策,是否反而削弱了文化的根基和成為所謂國際化的創作潛質?

-

城市藝波 Cities & Arts

古典音樂在美國已死? 求新求變期待扭轉危機

一篇發表在網路雜誌的〈古典音樂在美國已死〉文章,掀起了一片撻伐討論之聲,也讓人看到與古典音樂界一樣危機重重的新聞媒體界,潛藏內在「心有戚戚焉」的憂心。自○八年以來愈來愈黯淡的美國古典音樂界,雖然的確有不少機構無法支撐宣告結束,但更多人企圖另覓出路殺出生天,正所謂「危機就是轉機」!

-

城市藝波 Cities & Arts

柏林機場施工延誤 劇場嘲諷回應

柏林第一座大型國際機場威利‧布蘭特柏林布蘭登堡國際機場二○○六年開始施工,原定二○一○年開幕。但因施工延誤,延遲至二○一二年開幕。然而就在開幕前夕,柏林市政府發出緊急聲明,因消防設施來不及完成,必須再度延遲開幕日期,各界譁然。面對這個依然無解的國際機場笑話,柏林的劇場界開始在舞台上回應,以表演藝術回應荒謬時事。

-

城市藝波 Cities & Arts

國會百態搬上台 戲裡戲外狀況多

英國的上議院與下議院經常衝突連連,高潮迭起,劇作家紛紛把握機會推出以英國國會為主題的戲劇作品。《議會》以一九七○年代的英國為背景,根據「懸峙國會」事件加以改編,呈現出許多源遠流長的國會禮俗。《鴨屋》則是用惡搞喜劇的方式,將國會議員浮報費用的醜聞以戲劇手法加以嘲諷。

-

城市藝波 Cities & Arts

羊毛出在羊身上 票價調整引起爭議

因預算大幅緊縮,法國文化部要求國家級劇院、音樂廳想辦法提高各自營收,自力更生。調漲演出票價是最直接,也是無可避免的結果。結果搞得買戲票就像買火車票、機票一樣,有尖峰、離峰日期及時段上的價位差別。複雜的票價調整,搞得大家怨聲載道。

-

城市藝波 Cities & Arts

低價「惠民」刺激文化消費 「打壓」票價只能治標?

在中國看表演,最為人詬病的就是票價居高不下。為了刺激文化消費,北京、天津、煙台紛紛推出「文化惠民」辦法,以低票價吸引人民看表演,成效不錯。然而「打壓」票價是治標的做法,因為不可能綿綿無絕期,而且觀眾因低票價而非合理票價走進劇院,長遠看來對健康的文化市場消費並無助益。

-

城市藝波 Cities & Arts

「中國舞蹈向前看」 三地青年舞蹈人交流互動

第三屆的「中國舞蹈向前看」於二月中舉行,來自香港、珠海、台北、西安、北京、廣州、南京、長沙等地共十一個作品於一個晚上演出,題材風格各異,讓觀眾一嘗中國現代舞年輕舞者的活力。演後交流活動則讓創作人思考創作本質,激發身體狀態不同的可能性。