Search 進階搜尋

-

編輯精選 PAR Choice

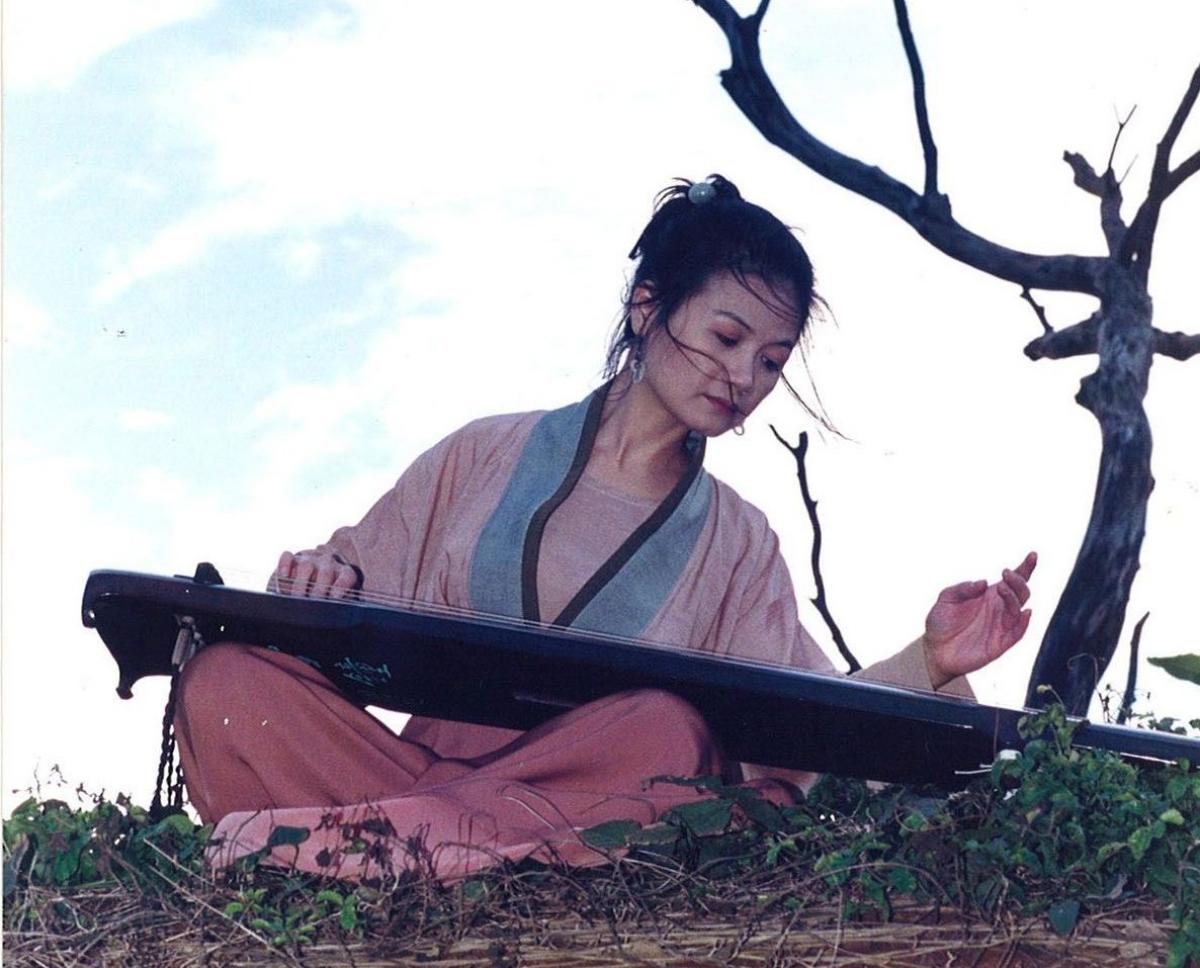

「寂靜之眼」 無國界的詩樂之旅

台灣旅法琴家游麗玉是個琴樂彈唱與即興演奏的專才,積極嘗試古琴與其他樂器或領域合作的各種可能。「寂靜之眼跨界音樂會」結合古琴、鋼琴、笛簫與難得一見的水晶琴,展現了前所未見「跨時代」、「跨文化」、「跨國界」新風貌,演繹一場古琴樂千年風華與西方器樂合奏的即興詩樂之旅。

-

編輯精選 PAR Choice

妖狐鬼魅 聊於日常

蒲松齡的《聊齋誌異》,鬼影幢幢躍然紙上。劇場頑童王嘉明再次跨界傳統戲曲,與山宛然、弘宛然兩個布袋戲團合作《聊齋聊什麼哉?!》,捨棄傳統彩樓以老式洗衣店為場景,並由劇場演員吳朋奉串場演出,結合布袋戲、傀儡戲及皮影戲的元素,發揮布袋戲原生的野、即興、溢出,展現取材現實、無拘無束的創作動能。

-

藝號人物 People 瑞士劇場導演

芬茲.帕斯卡 輕撫的劇場 療癒生命憂傷

剛閉幕的2014冬季奧運,以「未來夢境」為主題的開幕演出,跟著風箏上的小女孩,觀眾飛越瀏覽北國地景人文,然後色彩繽紛的魔幻城堡從天而降,舞者、雜技演員、小丑演員圍繞,彷彿一場大型馬戲團表演這場如詩如夢的演出,幕後操盤者正是瑞士劇場導演丹尼爾.芬茲.帕斯卡,他發展出一套結合小丑、舞蹈和演戲的藝術概念,稱之為「輕撫的劇場」,他說:「在這個概念中,演員把自己沉浸在一種準備當中,這種準備是一種方式,主要是讓演員探求如何透過故事來進行治療。」

-

藝號人物 People 佛朗明哥天后

葉爾芭波娜 立足傳統 炫舞嶄新豔彩

佛朗明哥天后伊娃.葉爾芭波娜早年習舞經歷不順遂,但她將眼力與耳力放大數十倍去吸收、學習,十七歲時的演出,就已經讓大師哈維爾.拉托瑞嘆為觀止。她不只學舞,還學習劇場表演藝術,並遠到古巴哈瓦那學習現代編舞技巧。所有這些,都為她往後的藝術之路鋪下了基礎,也為整個佛朗明哥劇場演出形式帶出一條新的道路。

-

藝號人物 People 香港劇場導演

胡恩威 創作之路 著而不迷

香港媒體形容胡恩威是一位左手做劇場、右手寫評論的憤怒文化人。但在知識分子、文化菁英等多重角色底下,他做得最久也自認最出色的,還是一介劇場人。這次帶來以《金剛經》中「空」的概念發展出來的《如夢幻泡影》,跳脫一般編舞邏輯。從天主教到佛教,一實一虛的處世態度,讓胡恩威學會踏實而不被現實所困地創作。

-

封面故事 Cover Story

芭蕾女神降臨 西薇.姬蘭 Sylvie Guillem

她有很多稱號,每一個都代表著人們對她的驚嘆號。 每一回眼神流轉,都是穿刺你靈魂的光; 每一次跳躍,都像上帝借了雙翅膀讓她飛翔。 在她的世界裡,身體從不是框限靈魂的模子, 更何況教條規則與世界的不合理。 舞蹈並未把女神關在尖塔,世界是她的舞台, 因為「生命中不是只有舞蹈,還有生命本身要去體驗。」 除了側寫姬蘭,本刊更透過獨家越洋專訪,與編舞家林懷民之眼, 看這名勇於說「不」的絕世芭蕾女伶如何對生命說:「是!」

-

封面故事 Cover Story

金星般的舞者 當代編舞家的繆斯

西薇.姬蘭十九歲即成為巴黎歌劇院芭蕾舞團的首席明星,但她不安於現狀,勇於挑戰、跳脫常規,與國際編舞家合作,以古典芭蕾的高難度技巧結合當代編舞的創作概念,成功轉化舞蹈身體,自在於各種舞蹈類型和編舞風格的詮釋與轉換。至今四十多歲的姬蘭,仍然站在舞台上,她的身體力量絲毫未減,卻有更多生命的沉澱。

-

封面故事 Cover Story 獨家越洋專訪芭蕾天后

西薇.姬蘭 永遠開放 永不設限

國際芭蕾舞巨星,來自法國的西薇.姬蘭將於今年四月首度來台演出「6000 哩外」。這位極少接受採訪的舞蹈名伶,這半年來,破例成為英國BBC紀錄片的主角,並在二○一三年年底也在日本同意台灣電視媒體的專訪,以及這次在她二月四十九歲生日前幾天,接受本刊的越洋電話訪談。 筆者曾經在二○○七年的香港藝術節,觀賞她與阿喀郎.汗的雙人舞《聖獸舞姬》,也於二○一二年在北京國家大劇院看過這次將來台演出的「6000 哩外」,印象深刻。我們的訪談,就從林懷民為她在《聖獸舞姬》所編的一段獨舞談起。

-

封面故事 Cover Story 林懷民眼中的西薇.姬蘭

舞蹈典範的代名詞 全身動作都是戲

擁有「天下第一腿」美譽的芭蕾天后西薇.姬蘭在林懷民眼中是個典範,技巧好的不得了。即使有些舞編得簡直無可救藥,可是經她一跳則會嚇死人,每一個動作都是戲。總在嘗試不同風格的西薇‧姬蘭邀請林懷民幫她在《聖獸舞姬》編排獨舞,藉由這個機會,林懷民引領西薇‧姬蘭進入以東方哲思出發的雲門身體,這同時也改變了西薇.姬蘭的身體質地。

-

封面故事 Cover Story 致日本三一一地震的「6000哩外」

三位大師揮灑 女神起舞祝福

芭蕾女神西薇.姬蘭來台,帶來三位舞蹈大師的作品──威廉.佛塞《排列組合》、尤里.季利安《27分52秒》與馬茲.艾克的《再會》,內行人爭相走告。然而二○一一年姬蘭排練佛塞作品時,正值日本發生三一一大地震,身為日本迷的她,即刻將這個作品定名為「6000哩外」致日本,驚懼守望那隔著一汪大洋的創傷土地。

-

特別企畫 Feature

【日本三一一地震三周年特輯】 藝術反核,動員中!

二○一一年六月九日,日本文學家村上春樹在西班牙接受「加泰隆尼亞國際獎」時,發表了一段關於日本大地震及福島第一核電站災變的演說,他以在廣島的原爆死歿者慰靈碑上的一段話:「請安息吧!因為我們不會再犯同樣的錯誤。」宣誓自己的反核決心。 自從福島三一一核災事件之後,日本重量級的文化界人士如宮崎駿、大江健三郎、奈良美智、坂本龍一等,紛紛透過各種形式,傳達全面廢核的訴求。其中,二○一二年七月十六日在東京代代木公園舉辦的「告別核電十萬人集會」,現場聚集多達十七萬人,是福島核災後最大規模的廢核集會,進而達成日本核電廠全面停機檢查。 福島核災的教訓,讓同為島國的台灣,開始意識到核電的威脅。去年五月,從台灣藝文界主動發起的「我是人,我反核」運動開始,反核聲浪以多元的藝術形式,發動連署、遊行、音樂會,甚至上傳各式各樣人字形照片等,溫柔而堅定地,表達每個人的反核宣言。 這是一次新的公民運動,也是一股藝術介入社會的正面能量。當「反核,不要再有下一個福島」的旗幟飄揚在台灣的各個角落,藝術家的揭竿起義,民眾的響應參與,讓藝術、社會與群眾,構成一種共生的有機體,在「柔性革命」的互動關係中,展現了強大的民主美學精神。 藝術,可以改變社會嗎? 答案是肯定的。現階段,它正以更直接有效的影響力,在社會改革上扮演著更積極的角色!

-

特別企畫 Feature

繽紛異聲 「藝」同呼喊廢核

作為空前巨大核災受災國,日本除了有許多民眾走上街頭表達廢核訴求外,更有許多電影、劇場、紀錄片、演唱、作曲、美術、漫畫、舞蹈、攝影等各界的藝術工作者紛紛站出來,用自己的名人身分或藝術創作為發聲管道,以自己最擅長的表現方式,讓更多人理解核災核電本質,進而期待「廢核」未來的來臨。

-

特別企畫 Feature

不限媒材與形式 藝起非核的綠色旅程

德國在核能發電使用上早於歐洲許多國家,但在終止這個計畫的果決也先於他國,這是住民自覺的堅強力量。日本福島核災雖然發生在亞洲,在歐洲卻同樣受到關注,因為這牽涉到人類共同的生存命運與未來。歐洲各國藝術家也關心生存環境的問題,紛紛透過不同的媒材與表現方式,傳遞反核的信念。

-

特別企畫 Feature

擁核沒有理由 反核義無反顧

三年來民間持續表達廢核心聲,政府則以「穩健減核」說詞搪塞,視國家人民安全於無物。反核的視覺藝術創作者除了走上街頭大聲疾呼,也有不少人透過創作、概念策展來表達他們反對的心聲。凡此種種,都讓我們看到將藝術與社會關懷連結起來的具體實踐。

-

特別企畫 Feature

唱過漫長歲月 反核歌聲嘹亮不歇

核四興建與否在台灣吵得沸沸揚揚,即使在後解嚴時期,便陸續推出反核專輯或單曲。這段漫長的反核旅程,在二○一一年三月十一日日本福島發生嚴重核災之後,再度受到世人高度關切。一場場的反核音樂會、專輯、遊行等,再再向政府發出人民的怒吼與訴求。他們會繼續唱下去,走下去,直到非核家園到來的那天

-

特別企畫 Feature

為什麼你不演齣戲、跳支舞?

因福島災變使得反核意識成為主流價值將屆三周年,如果劇場作品向來常以創作者擁有較普遍觀眾豐厚的文本資訊、抑或全然獨創的虛構腳本而呈現,在「資訊不對稱」情況下具備較充分的靈光揮灑之可能,相對的,面對已然成為普同價值的熱門話題,作者與觀眾在「資訊對稱」的狀態下要如何使靈光不失能也不缺席,以形塑出更具創造力或啟迪性的作品或行動想像?

-

特別企畫 Feature

反核現場 : 三○九反核大遊行

去年的三○九反核大遊行,共有來自全台上百個反核及社運團體走上街頭,創下廿二萬人參與的紀錄,堪稱是近年新公民運動的高峰。 除了下午的遊行活動,晚間的誓師晚會,凱達格蘭大道擠滿上萬人潮,最後夜宿凱道;分別由電影、藝文、音樂、社運人士舉行紀錄片播映座談、詩歌劇場演出,音樂人則於凱道上首度集體創作,由公民團體展現風起雲湧的反核力量。 隔天清晨,大批反核群眾一同收起帳篷;跳起反核運動操、並集結上萬人宣誓反核宣言。會後由電影界人士所組織的「我是人、我反核」團體代表,代領民眾排出巨幅的「人」字,象徵反核決心,並為日本三一一福島核災災民默哀一分鐘,展現出全台人民的力量。

-

特別企畫 Feature

反核現場 : 不要核四,五六運動

一個簡陋的舞台、兩隻麥克風、幾個不很大聲的擴音器,反對核四續建的人可以在這裡表示「這個星期我仍然反對此事」,歷經多次風雨攪局也無所畏懼絕不退縮,直到核四不再續建拍板定案,甚至島上廢除核電才會停止。 這是由導演柯一正、作家小野等藝文界人士共同發起的運動,每週五晚上六點在自由廣場聚集反核人士,透過唱歌、跳舞、演說,以及開放發言的公民論壇,解說台灣核電廠危機,從去年三月十五日起跑至今,已堂堂邁入第五十週。 至今從不缺席的發起人小野說,搞運動就是要堅持到底,才有可能達到最後的目標。運動現場精神領袖柯一正導演更強調,五六運動既然起跑了,就會一直堅持到各核電廠除役為止。

-

特別企畫 Feature

反核現場 : 不核作演唱會

由綠色公民行動聯盟發起的「二○一三零核時代:不核作運動」,去年十一月底在松菸文創園區登場,包含影展、插畫展、攝影展、市集、音樂會、講座等活動。其中,戶外音樂會由台灣音樂人發聲支持反核,最後集結了卅四組反核新歌創作,錄製成雙CD的《不核作!臺灣獨立音樂反核輯》。 今年,反核演唱會的規模更加擴大,由全台關心核電議題的創作歌手、獨立樂團等樂壇好手,從二月廿二日的下午三點起,以馬拉松式接力演出,八小時的反核歌曲,替即將到來的三○八全台廢核大遊行暖身。包括原住民歌手巴奈、Tizzy Bac、董事長+蔣進興、生祥樂隊、農村武裝青年、勞動服務等,每首歌都代表創作者實踐自身想法的反核意念,更透過音樂傳遞,讓「不核作」的精神持續下去。

-

即將上場 Preview 布達佩斯節慶管絃樂團三度訪台

依凡.費雪神指揮灑 帥氣卡普松琴音迷人

匈牙利籍指揮依凡.費雪為了幫國家留住人才,與同籍鋼琴家左坦‧柯西斯共同成立了布達佩斯節慶管絃樂團。在指揮及團員的共同努力下,短短廿五年就被英國《留聲機》雜誌評選為全球廿大交響樂團的第九名。如今第三度來台,偕同法國新生代首屈一指的帥氣演奏家兄弟中的哥哥──小提琴家杭諾‧卡普松,令人引頸期待。