吳思鋒

小劇場工作者,久居花蓮。主以書寫與編輯工作參與劇場,兼及策劃、製作。現為斑馬線文庫「幕間」書系主編、並於花蓮開設書籍、文獻展閱的「小劇場書電」。

-

四界看表演 Stage Viewer

在藝術的時間裡目睹此時、聽見彼語

將於五月一日起跑的第廿六屆澳門藝術節,以「此時.彼語」為主題,揭示藝術的本意是讓我們聽見另一個世界的開端,通往彼處的指南針。為期一個月的時間,共計卅檔的演出及展覽,超過一百場次的活動,在面積小人口密度高的澳門城區,可說是全城啟動。除了多齣亞洲首演的西方節目,本地劇團也積極參與,多樣多元的類型,澳門藝術節讓世人看到了澳門此時蓬勃迸發的表演風景!

-

特別企畫(二) Feature 現象10:「台新藝術獎」新制,是新定位還是新局限?

打破疆界回應社會 各種論述權力競逐

「台新藝術獎」從去年改換新制,打破視覺藝術與表演藝術獎項的區分,同時在全年度的評選過程中,強調讓來自不同領域的提名觀察人(藝評人)以評論與社會對話。從「場域」的角度來說,台新獎自此變成一個更複雜的,各種論述權力競逐、混雜的評論空間;而另一方面,新制台新獎對藝術與社會連結的側重,是否會牽動新一波創作潮流?或是讓年輕創作者的基本功無法被看見?抑或是開啟了美學對話的另一個空間?

-

企畫特輯 Special

文化的古都 表演的重鎮

一九八四年創立的臺南文化中心,是文化古都台南的第一座現代化展演場館,包含了國際會議廳、音樂廳、展覽廳,也是當時極少數能夠讓表演團體將運輸道具舞台的卡車直接開到後台的劇場。走過開拓觀眾的艱困,卅年來以「以活動養活動,以節目養節目」的營運方式推動票房;○九年更改裝國際會議廳為「原生劇場」,讓年輕的創作者、中小型演出、團體,有了新的揮灑空間。走過卅年的臺南文化中心,如何走向下一個卅年,令人期待!

-

企畫特輯 Special

回憶風景 /從文化中心歷程,我看到台南表演藝術生態

蘭陵劇坊時期,我們把《荷珠新配》帶到全國好幾個縣市巡演,包括到臺南文化中心,那時候我就負責行政,看到熱烈反應,畢竟對台南人來說,這一齣講國語的戲比較新鮮。但要我講對臺南文化中心的記憶,很難定位於某一個演出,我比較關心的是文化中心與整個台南表演藝術生態的關聯。 我在一九九一年從台北轉到南部從事戲劇工作後,初期是以華燈藝術中心為場域,那時台南的現代劇場發展幾乎還沒有開始,文化中心雖然是表演主導的空間,但若沒有培育,是很奇怪的,特別是台南離高雄那麼近,團隊要在台南及高雄各演一場是不敷成本的,這很實際,所以要培養很多在地團隊填充,但實際可進到文化中心的較少,還是以社區、學校式演出為主,文化中心演藝廳是大劇場,一般來說是走主流路線,像那個劇團走實驗路線,就較難進去。對其他團隊來說,演藝廳的空間太大,以致演變為仍然是較具規模的團隊,如屏風、雲門等才比較可能進去。 二○○九年增設的原生劇場,開始發展出實驗性的場域、走向,讓團體不必考慮市場,創作者多了自我辯證的空間,像常在原生劇場演出的稻草人現代舞團、風乎舞雩,作品都具有現代性。至於大眾性的推廣活動,就在文化中心戶外進行,只是戶外的展演也須仰賴室內展演的精緻化,後者若發展起來,便會影響戶外空間、古蹟再生等形式的展演水準。地方場館著眼點放在哪很有意思,沒有讓地方產生認同感,就不會成為讓人引以為榮的地標。 我早期在文化中心看的戲,印象比較深的是華燈劇團時期,蔡阿炮做的《台語相聲世俗人生》(1991),非常有台南味,有做商業劇場的野心。過渡到許瑞芳主持台南人劇團的時候,一開始也看到她有在思考劇團向實驗劇場發展的意圖,但後來卻引入校園戲劇、教育劇場,因而少掉冒險性。到現在,台南表演藝術生態仍然缺少就「校園原生劇場演藝廳」場域的不同去形塑創作風格與定位,以及沒有將不同場域放在一起,思考如何循序漸進地構築一個「由小到大」創作發展的成長循環,很可惜。無論主廳或原生劇場,商業或實驗,都必須均衡發展,太偏向一端都不是好事。

-

企畫特輯 Special

關鍵三十 邁向藝術而立新紀元

面對南部諸多新場館即將落成,卅歲的臺南文化中心如何在未來找出超越過往規格、展現更多藝術能量的一條路?這個時候,之前資源與政策的盤點、與環境和觀眾的關係的重新思索,都是尋找新定位的基底工作。而面對未來,轉型策展製作、搭築合作平台,都是營造在地特色、開啟藝術動能的可能途徑。

-

企畫特輯 Special 對臺南文化中心的期許

企畫特輯 Special 對臺南文化中心的期許卅年後,我希望……

面對下一個卅年,你期待臺南文化中心有怎麼樣的面貌?我們訪問了在地的表演藝術工作者、藝術教育者、資深觀眾與附近商家,讓他們說出他們對臺南文化中心的未來想像,一幅生氣蓬勃的文化圖景,燦然展開

-

藝活誌 Behind Curtain

鏡頭之下 劇場無所不在

一幀幀粗樸的黑白排練現場照片,讓戲背後的戲,呼之欲出這就是資深表演藝術攝影師許斌的功力。相較於台前的光鮮亮麗,許斌看到的是更多背後的故事,他說:「一般拍劇照求的是美,要好看;排練場的影像,求的是三個真真誠、真情、真實。」透過鏡頭,他在排練場看見的是「生活」,是每個人的「生命狀態」,這是觀眾看演出時無法看見的。

-

焦點專題 Focus 服貿協議,加速花蓮觀光劇場開發?

焦點專題 Focus 服貿協議,加速花蓮觀光劇場開發?原民文化只是包裝? 政商虎視眈眈

回頭來看「兩岸服務貿易協議」開放「允許大陸服務提供者在台灣以合資、合夥形式設立劇場、音樂廳演出場所的經營單位。大陸服務提供者總持股比例須低於50%,不具控制力」一項,除去可能引發種種審查效應之外,還必須把它跟服貿協議內對於金融業、旅行業等等的開放程度進行統整性的了解、比較,對照各縣市產業政策的規劃,才能看出「蓋(經營)一座劇場」更具擴散性的影響。

-

四界看表演 Stage Viewer

步行看戲 整座城市都是我的藝術節

第廿五屆澳門藝術節將於五月二日至六月八日舉行,澳門本土及國際藝術家與團體,帶來卅一項精采的表演節目,加上延伸活動超過兩百場的展演活動,音樂、舞蹈、戲劇、兒童劇場、展覽任君選擇。不妨規劃一趟澳門步行看戲之旅,享受一下「整座城市,都是我的藝術節」。

-

企畫特輯 Special 中央大學黑盒子表演藝術中心「表演臺灣彙編」出版及「@Theatre APP」

攀登雲端 搭建劇場與觀眾的橋梁

二○○八年全球金融風暴重創全世界,各國藝術補助遭受空間壓縮。二○一○年,我國的《文化創意產業發展法》在「刪減藝術補助」、「創意產業升級」和「經濟加值」的話語混亂中,登台亮相。面對這樣的混亂困境,中央大學黑盒子劇場意圖以「破殼育成」突圍。除了推出以「臺灣現代戲劇暨表演影音資料庫」(eti-tw.com)典藏為基礎的雲端出版計畫「表演臺灣彙編」,進而發表推動表演藝術閱讀文化的「@Theatre APP」,串連表演藝術與觀眾間的距離。

-

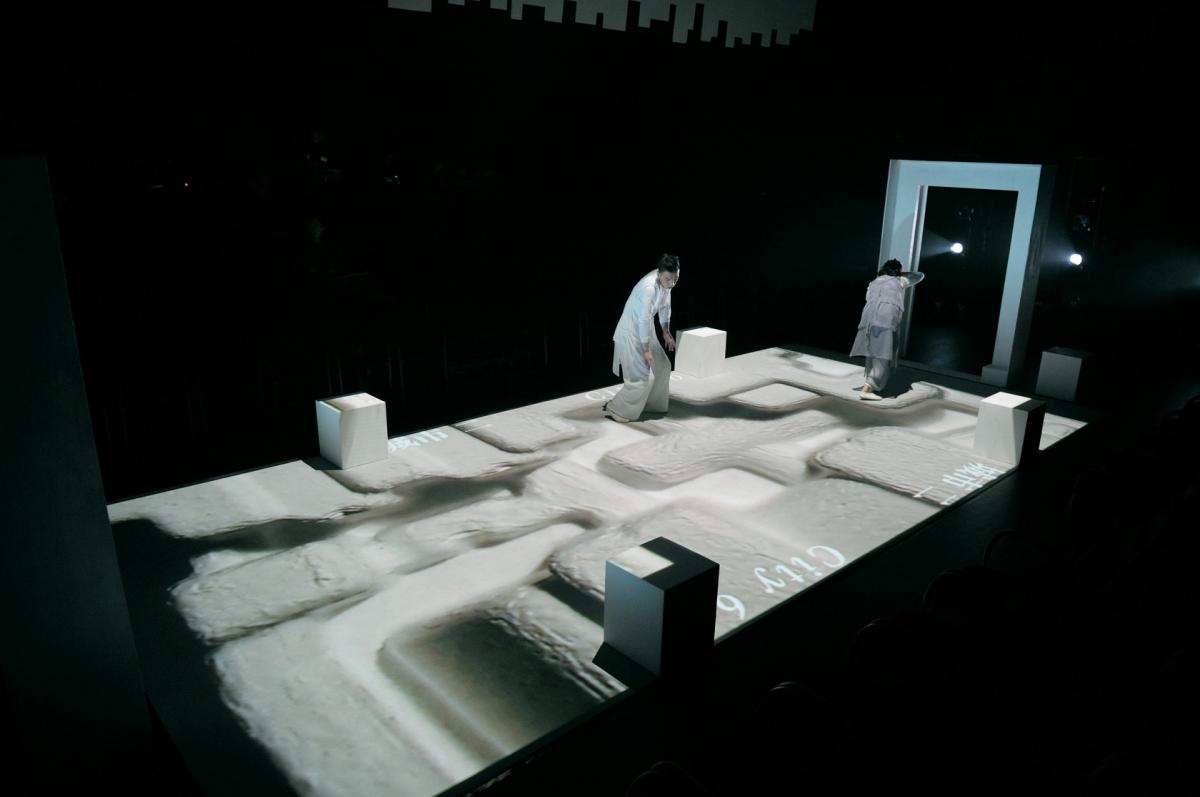

特別企畫(二) Feature 現象觀察4:貼近土地、深入城市的劇場

創作腳踏泥土 尋索「心的距離」

「回歸土地人文」是今年表演藝術創作者一個顯見的脈絡:或踏足城市中衰敝角落,探索社區故事;或回返原鄉,以舞呈現謝天祭典;或整團帶到田中央,從勞動中學習;或在部落蹲點,最後與族人以當地傳說發展出創作;而城市藝術節如台南、淡水,則以在地空間人文與劇場結合,展現獨到特色這些走出劇院的表演,於創作者而言是主動尋找安守位置與「心」的距離,而「在地化」的演出發展固然可喜,但如何在「觀光化」可能帶來的商業化中,不失文化底蘊,則是必須慎思之處。

-

聚光燈下 In the Spotlight 「小劇場學校」創辦人

溫吉興 把從劇場體會到的給出去

一九九○年代時,他是台灣前衛小劇場團體「臨界點劇象錄」的主力成員,與傳奇導演田啟元一起創作,也在田啟元因病過世後,撐起劇團繼續走下去。曾經離開劇場,溫吉興再回來則是與昔日臨界點老友一起創立了「小劇場學校」,讓想學習的演員有地方去「學」,讓學生透過與擁有十幾年經驗的講師共度課堂,不僅學習他們的劇場技術,也體會他們對劇場的態度。

-

話題追蹤 Follow-ups

推廣練功都好 「累積」還需努力

關心劇場活動的讀者應會發現,今年的「讀劇」活動特別多。這樣一種「排練中」型態的展演,從各主辦單位的舉辦內容來看,向外推廣或對內練功的目的都有,當然在表演功力與戲劇環境素養的灌注上都有助益,但深入來看,是否也反映了整體環境的匱乏?需要「用力」累積的,還有更多

-

編輯精選 PAR Choice

現代化衝擊下 他們以舞步尋根

原舞者年度製作《Pu'ing.找路》以一位泰雅族青年為主角,描述他經歷現代化衝擊後回鄉尋找傳統文化的旅程,因此,他的「現實」匱乏有了出口,也與「神話」與「歷史」相遇。此劇由編舞家布拉瑞揚執導,面對非經現代舞訓練的表演者,布拉瑞揚嘗試增加身體與身體的接觸去讓表演者轉化、變換出不同動作,與過去原舞者從傳統出發的歌舞相比,「歌」還在,但「舞」已有相當的改變。

-

四界看表演 Stage Viewer

差異共振的劇場旅程

此次澳門藝術節中「台」味濃厚,不是台灣表演團隊應邀呈現在台灣的製作,而是邀請台灣導演與演員,與在地劇場工作者合作,共同鋪展一場互相撞擊激盪的劇場之旅。包含王墨林與澳門演員的《長夜漫漫路迢迢》,高俊耀、鄭尹真、王肇陽參與的《大世界娛樂場》與馬汀尼執導澳門青年劇團的莎劇《冬天的故事》,這樣的過程,為兩地劇場工作者帶來怎樣的體驗與思索,後續效應值得觀察。

-

話題追蹤 Follow-ups

破浪落土起大幕 後花園的劇場園丁們

在台北討論藝文團隊生存問題的場域,總是讓其他區域的藝術工作者感覺「跑錯地方」,因為台北之外的文化生態,實在是差距太大了!這次我們將焦點轉到位於東岸的花蓮,這裡除了有美麗自然風光與豐富的原住民文化外,也有愛好現代劇場藝術的團隊在此扎根,雖然不多,但也以多樣形式推廣藝術、發表創作,為後山打造豐富的藝術風景。

-

特別企畫(二) Feature 現象觀察九:文化創意園區持續發展ROT

產業想像下的園區經營 逐漸喪失的藝術活力

跟隨台北華山的ROT模式,花蓮文化創意產業園區也在去年底在新團隊的經營下重新開張;而台北市的松山文創園區自去年起到今年,也成為許多表演團隊與策展單位的場地選擇。「文創園區」概念的形塑,無非是在文化創意產業的想像下,對老空間的再生運用,而其中原本可以提供藝術實驗的場域特性,卻也在這樣的空間規馴化下,漸失活力。

-

話題追蹤 Follow-ups

洄瀾起「藝」 尋找表演藝術的趣味

自即日起於花蓮文化創意產業園區展開的「藝享天開花蓮101表演藝術節」,由國光劇團策劃執行,一方面邀請國內知名團體到花蓮發表創作,一方面徵選花蓮的表演團體共同參與,策劃的思考是以發揮表演藝術的想像力,讓表演藝術環境更加茁壯,具有持續力的心意;兼具展演觀賞、青年創作者培力、親子共賞等面向。