傅裕惠

臺大戲劇系博士後研究、國藝會董事

-

演出評論 Review

顧名思義,那是最齷齪的無可名狀時

演員的表演能量固然展現了強烈震撼的戲劇效果,然而,倒也讓敘事者的層次顯得過於接近,看似後設的處理,又困在試圖虛擬敘事的劇場效果中(每次燈暗與生硬的轉場便會讓我開始疏離)。我在想,倘若作者意欲凸顯的「最美的時刻」無法突破第四面牆的藩籬,而讀者反倒能從文字的閱讀去碰觸意象的危險,那麼,劇場呈現的努力,不是更加尷尬、荒謬嗎?

-

特別企畫 Feature

與靈魂對話,與人相處

如果你以為《海神家族》這本小說如此動人,那麼在劇場裡,陳玉慧也會「利用」歌仔戲表演、而讓觀眾情緒被渲染得「血肉模糊」,那可是嚴重的「誤讀」。她問:「私底下,生活裡,妳真的覺得台灣人話很多嗎?」陳玉慧對照自身生活經驗,「台灣人的話,不多,所以,這齣戲絕對不會是話劇。」從語言反差的角度切入創作立場,陳玉慧想要用西方歌劇的結構,來呈現這齣充滿歌仔戲曲調的表演。

-

特別企畫 Feature

孫翠鳳、陳昭婷 一趟征服自己的旅程

從行當分明、程式清晰的歌仔戲舞台,走進必須放下身段、呈現真實的現代劇場,來自明華園的當紅小生孫翠鳳與她的女兒陳昭婷,如何在陳玉慧的手中,轉換性別與年齡,扮演一對不倫的叔嫂戀人?丟卻了傳統戲曲身段的「保護色」,孫翠鳳融合自己排演電視、電影的經驗來創作舞台角色,而陳昭婷則誠實地將自己的內在,全然攤在導演觀眾的面前。

-

特別企畫 Feature

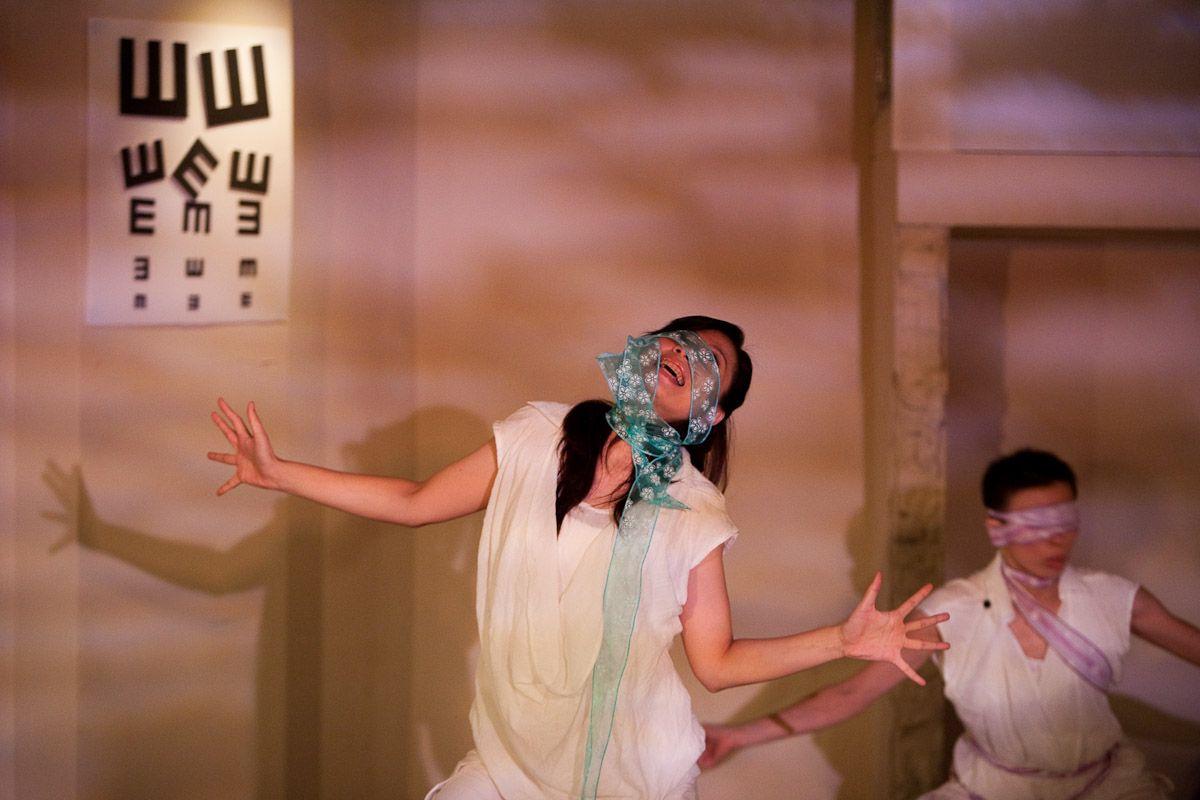

不要身段 從情感迸燃

為了試探膠著的肢體移動,導演想玩個關於「火」的練習。火在燒,是燒了痛著?心頭灼燒似焦?還是像火那樣,硬是吞噬了眼前周遭? 明華園的演員突然沿著石壁流動的山澗,走動、變形;隨著「水」,變換速度與節奏,變化表象的模擬。導演說,動作要從內在衝動而出;不要習慣、不要身段,這個衝動,是情感。

-

演出評論 Review

擺脫了自戀與高姿態的小丑表演!

汽球與地攤偶劇場景呈現了小丑演員們在肢體之外的操偶表現,也許他們的操偶技巧不盡完美無缺,但「退居幕後」的謙謙風度,讓這整晚的演出增加了少見丑劇表演的內涵與深度。沙丁龐客劇團的小丑,不若明星丑角那樣譁眾取寵,而是真以發揮十八般武藝(儘管可能也不到十般)那樣,在舞台上盡心盡力。

-

回想與回響 Echo

我不入戲,怎麼辦?

我們對藝穗節的期待,應該是什麼?不是全然專業,至少是誠懇;不盡主流商業,最多是實驗批判;不甚完美,但,夠膽。 若上述三種期待都不被滿足,連台詞都被處理得模糊難嚥的時候,看戲的我,非但無法入戲,簡直蒙受被「凌遲」的痛苦。不過,這屆藝穗節的演出票房,似乎沒有全然反映像我這種嘴刁的看戲品味。看起來,新一代更擅於行銷經營的包裝。問題是,單純、可愛的「小花小草」,到哪裡去了?

-

演出評論 Review

走在危險的擺盪之間

坐在不適切的中山堂光復廳裡看戲,讓我必須旁觀創作者與劇本之間的交歡,我無法動心體會,只有以有限智商解碼答題的困窘。為什麼是這樣疏離的表演方式?為什麼這樣轉換場次?為什麼要用這麼一座狹長的紅色舞台?的確,魔術很好看,但為什麼要變魔術?

-

演出評論 Review

看戲,正襟危坐?規則,約定俗成?

我要讚賞的不是(再拒劇團)全體演職員精采的呈現,而是這批人誠心誠意所推動的一系列議題探討,甚至可以稱作一次戲劇性呈現事件(theatrical event),更可能可以成為一場令人膽戰心驚的行為藝術表演;他們對於表演空間的選擇,有著革命性的思考,當然,這更免不了有改變觀眾觀賞與互動的嘗試與企圖。

-

演出評論 Review

演出評論 Review可惜了這「變體、閏位」之快!

從全劇新編架構來看,編導非常有野心、也很成功地完成一齣可與英國知名作家邱琪爾劇作《九重天》對話、並獨具台灣觀點的性別創作。再解讀這番效法邱琪爾時空跳躍的手法,劇中瑞娘一家由泉州、漳州及至台灣的遷徙,還有種歷史性、浪漫的回眸與告別。

-

演出評論 Review

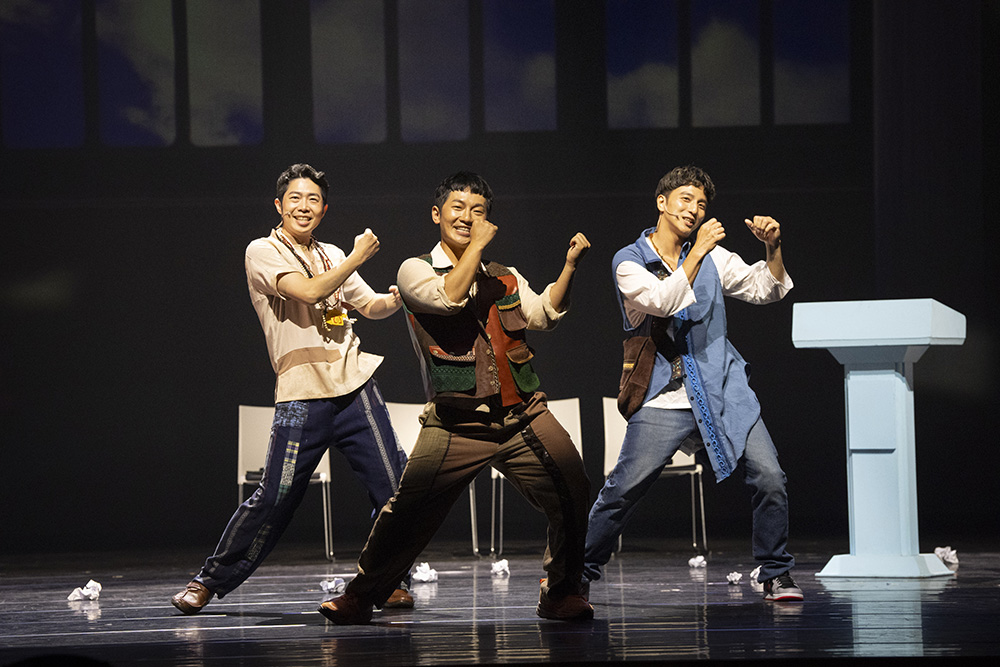

在虛擬寓言與現實間自我催眠

《華》劇刻意塑造一個「兩極」的工作生態,走在一個模糊的虛擬敘事裡,用非常典型的人物,非常表面的對話,來呈現所謂一個公司王朝的權力更迭。小人物李想原在旁白裡敘述自己將在十分鐘後死亡,似乎成功營造了一個通俗劇懸疑的故事起頭;無奈的是,既要滿足寓言的象徵,又要鋪陳角色的內涵,「十分鐘」這個象徵著故事倒敘的時間表,也可能只能是虛晃一招。

-

演出評論 Review

這「弄拙成巧」的打「狗」姿態

一如過去帳篷戲劇常被笑談的血脈賁張、口水四濺式的表演,段惠民等也繼承了這樣的風格;而我主觀地認為,帳篷狹小擁擠卻又多元利用的空間,以及身體徹底勞動後所致張牙舞爪般的表演方式,讓這齣角色充滿象徵、情節隨意跳躍的文本,展露了更合適的殘酷激情。

-

演出評論 Review

以謊言推理、向死亡告解的愛情

我很不願意這麼結論:「在莎妹劇團編導王嘉明的這齣戲裡,所謂的『膚淺』,就是謊言。」因為再延伸其中的含意,可能會變得鑽牛角尖,連歌手陳綺貞所唱的「這一切」(泛指一切,並非意指一首歌),都不能相信。

-

演出評論 Review

賞心悅目的莎劇新裝

本製作的四面舞台,幾乎是歷年來所見最為有效的一次呈現;舞台設計精心鋪製的鏤花地板和機動的道具,堪稱配合得天衣無縫。演員群展現高度專注的表演活力與能量,搭配成功得宜的服裝造型和角色設定,就算是卡通式的喜劇呈現,導演詮釋的一致性,讓人賞心悅目。

-

演出評論 Review

劇場裡,也有「鬼」打牆?!

人間如地獄、認同的寓言與大小我的衝突是去年底國家劇院實驗劇場「新點子劇展」系列作品的幾個主題。不知是不是犯著了什麼鬼魅之誡?這幾齣戲似乎都呈現了一種「懸念未決、言猶未盡」,甚至原地打轉的概念窘境。然而,即使說的故事不盡完全,這三齣戲在導演執行、跨界合作與表演行當上,仍舊展現難得的企圖與鬥志。

-

演出評論 Review

好一張以汗水與身體寫就的戰帖!

這是魯迅嗎?!魯迅的文字能讓這群表演者在劇場裡這樣堅定地宣示自己「視死如歸」嗎?曾幾何時,我們能在劇場機制運作下,讓台上的表演者毫無疑惑地執行導演概念?

-

演出評論 Review

青春創意、絕不獨腳

論評這批新生代作品的好壞,不是我的初衷,更留不得我說,決定的是觀眾。看來,他們有的已經發現「觀眾」的存在,改善了舞台呈現的「語法」,有的還是展現個性、堅持自我訴求了深具特色的行銷製作,間接支持也證明了這批新世代年輕人的態度;過去那種「只要我喜歡,有什麼不可以」的堅持,反倒發揮於創意,應該再也不是那種不負責的輕藐了。

-

演出評論 Review

向亡靈致敬!

說是一個家人的死,還不如是哀悼整個存在環境或價值觀的崩解。上、下半場結束前的一段師公領路念念有詞的表演,叫人起雞皮疙瘩。事實上,當觀眾理解編劇的「雙重」手法時(兒子在劇中的口述與筆述,正好與編劇在劇場外現實的觀察和書寫,互為表裡對照),應當就能接受上、下半場互為表裡的情感與意識的呈現。

-

演出評論 Review

如何一掬深情感動的淚水?!

新編的《閹雞》在劇終前展現了一個戲劇情節的高潮將末,使得最後的場景潺動著感人的餘韻,而部分觀眾或許能從導演每個場景的轉換、布幕的升降與音樂的出入,感受到這樣徐緩的節奏與某種寧靜的本質。單就劇場呈現來說,已能令人滿足。

-

演出評論 Review

演出評論 Review廟口才看得到的粉絲傳奇

-

演出評論 Review

怕什麼?為什麼不潑辣!

《阿姨》劇中的角色均有象徵和意義,每個背景幾乎都能發展故事,然而缺乏細膩的情境醞釀戲劇性,觀眾可以輕易地從對話或是刻意鋪排的台位了解(或不了解)情節,當然,表演也無從發揮刻畫角色的空間。